“我想打日本人 我不怕死”

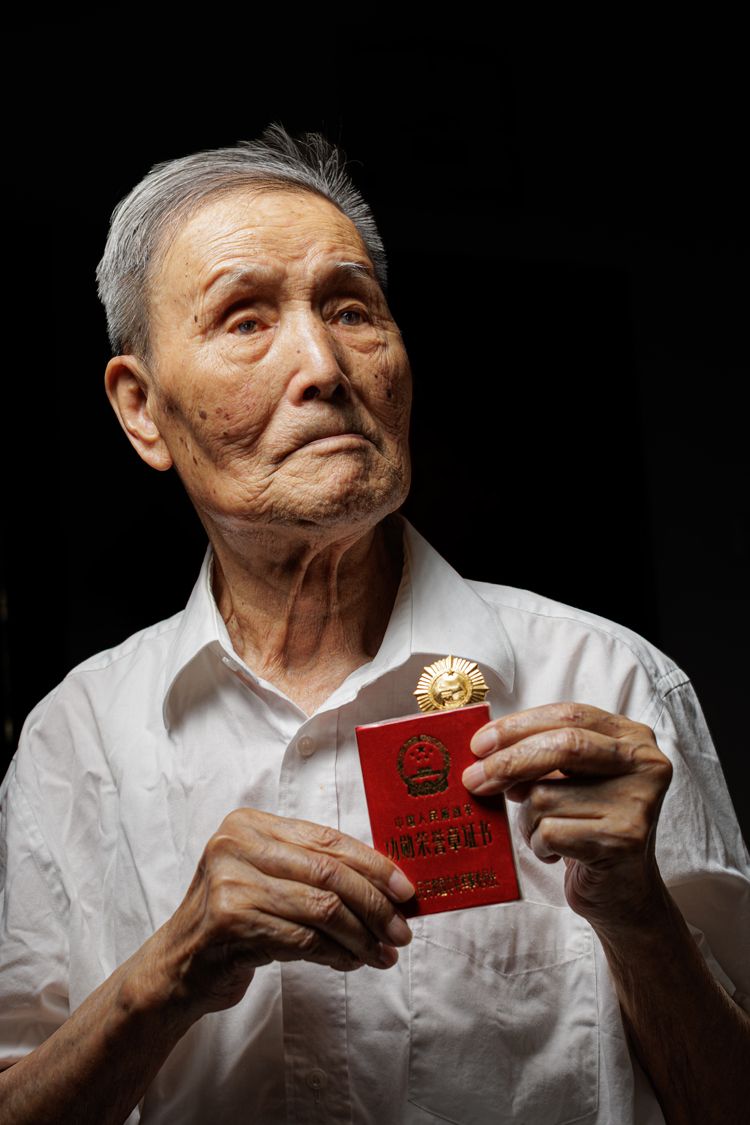

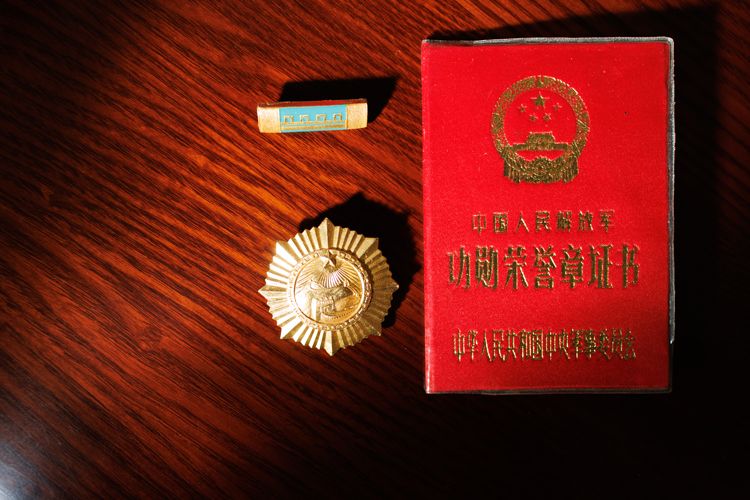

94岁的张治叶刚刚经历一场病痛,走路非常艰难,听力也大不如前了,但他的声音清亮,自己在客厅和卧室中慢慢走动锻炼,不让孩子们搀扶。每走几分钟,会慢慢坐下来休息,坐下的时候他尽量挺直腰,不去靠沙发的靠背。

张治叶,94岁,1945年入伍

张治叶,94岁,1945年入伍

张治叶出生于山西的一个小村庄,童年的记忆大多和日寇入侵、抗日革命有关。他能说出小时候生活的村庄,记得日军多次进入村庄的情景。

“日本人进村,抓了全村的人,杀死大人和孩子,恐吓大家说出八路军的下落。那时候我刚十来岁,恨日本人,没多久就参军了。我想打日本人,我不怕死。”张治叶回忆。

当日寇的铁蹄掠过中原与塞北,当一个又一个的城市陷落,在广袤的乡村,无尽的群山里,革命的薪火也在熊熊燃烧。

郭文忠,99岁,1945年入伍

郭文忠,99岁,1945年入伍

在北京密云,当时只有19岁的郭文忠,放下了锄头,加入了抗日的革命队伍。“日本人一遍又一遍地扫荡,我们不能光挨欺负,得跟他们打,我就参军了。”

郭文忠的家人几乎都参加了抗日队伍,“我奶奶把儿子们都送上了战场,有人战斗到了胜利的那一刻,有人永远留在了战场上。”

“会牺牲很多人 但没人后退”

在北平陷落后,围绕着这座古老都城,周边的千山万壑中,一个个根据地、一支支抗日队伍相继建立起来。

1938年初,在门头沟斋堂镇,晋察冀挺进军建立了最早的根据地——平西抗日根据地。出生于斋堂镇的安朝生那年只有11岁,他和许多孩子一起,跟着父辈,在根据地为抗日队伍服务,用简陋的工具生产炸药、手榴弹等。

安朝生出生于1927年8月1日。1944年,16岁的安朝生正式入伍。

安朝生,98岁,1944年入伍

安朝生,98岁,1944年入伍

在冀北密云,郭文忠还记得,秋收时日本人进山抢粮食,在清水潭,郭文忠的队伍和日军展开了游击战。“那时候我们武器很少,只有很少的枪,自制的手榴弹等。而日本人装备精良,打一仗,我们会牺牲很多人,但没人后退,这里就是我们的家,没有地方可退。”

在战斗中,郭文忠两次负伤,一次被机枪伤了腿,一次伤了手。郭文忠的排长牺牲后,他受命代理排长,每战必先,这也是他多次负伤的原因,“那时候带队伍,没工夫想别的,就是往前冲,后面的战士们也都跟着冲。”

不会褪色的故事 不可磨灭的精神

如今已98岁的安朝生,眼睛几乎看不见了,曾经受过伤的腿也渐渐走不动了。过去的20年中,他曾数度病重,但每一次都坚持了下来。

门头沟区,安朝生在家中。

安朝生时常会拄着拐杖,去社区的广场上走走,他看不清楚,大多数时候扶着墙慢慢挪动。社区的年轻人都知道这位抗战老兵的故事,也为老人的坚韧所感动,他们会陪着安朝生一起顺着墙慢慢走,也会和安朝生的儿女一起护送安朝生回家。

门头沟区,张治叶在家中。

门头沟区,张治叶在家中。

94岁的张治叶,在新中国成立后转为铁道兵,参加过众多知名铁路的修建。在那些艰苦岁月中,逢山开路、遇水架桥,有时候一去经年,什么活儿重就干什么活儿,家里人担心他的身体,也担心他遭遇危险。但他总是说,没什么危险。“和日本人进村的时候相比,后来的工作,哪里算得上什么危险。”

密云区不老屯镇,郭文忠在家中。

密云区不老屯镇,郭文忠在家中。

郭文忠在新中国成立前退伍,留在密云山村里生活,参与生产,见证了这个民族的崛起与复兴。

祝振民,99岁,1941年入伍

祝振民,99岁,1941年入伍

王存,98岁,1944年入伍

王存,98岁,1944年入伍

于玉成,92岁,1945年入伍

于玉成,92岁,1945年入伍

岁月流转,英雄迟暮,但他们的脊梁依然挺拔,他们的胸膛依然涌动着激情。那场旷日持久的战争,给这些抗战老兵留下永不消逝的记忆,而他们留给这个世界的,则是不会褪色的故事,不可磨灭的精神。

新京报记者 王子诚 周怀宗 摄影报道

编辑 刘晶 张鶯 校对 杨利