北京中轴线申遗成功一年来,作为中轴线申遗成功的重要推动者,清华大学教授、国家遗产中心主任吕舟最大的感受是:北京中轴线保护,正在走一条全民参与的新路子。

从2009年参与北京中轴线申遗工作,到2024年见证申遗成功,15年的坚守让吕舟对这条城市脊梁有了深刻理解。近日,在接受新京报记者专访时,吕舟回顾了这段历程:从最初的价值梳理,到鼓浪屿申遗带来的启示,再到探索中轴线古今融合的当代意义。“这不仅仅是一条历史轴线,更是连接过去、现在和未来的文化纽带。”吕舟说,中轴线保护工作正在开创文化遗产活态传承的新范式。

8月5日,清华大学教授、国家遗产中心主任吕舟接受新京报记者专访。新京报记者 王远征 摄

让中轴线价值进一步转化为公众的认知资源

新京报:在北京中轴线申遗成功后的这一年里,哪个时刻或者哪件事对你触动最大?

吕舟:这一年是“后申遗时代”的开始,我们面临的最大挑战在于如何将遗产保护转化为城市可持续发展的动力,尤其是遗产价值与社会教育的深度融合。我们在北京中轴线申遗过程中,一直着力于阐述北京中轴线的价值,并通过全社会的共同参与,来理解北京中轴线在人们心中的意义。申报世界遗产使北京中轴线的价值得到进一步提炼,北京中轴线突出的世界性价值需要进一步转化为公众的认知资源。

这一年,北京做了一件很重要的工作,就是将中轴线遗产价值传播系统地融入到基础教育当中。创新性地通过中小学教育传播北京中轴线价值,让更多孩子能够从历史与文化、从世界的视角来认识北京中轴线。这一工作力图实现两个目标:一方面,从专业的价值阐释转化为全民的价值认同;另一方面,从遗产保护层面迈向优秀文化的传承。这种“从专业到普及、从保护到育人”的转化,正是“后申遗时代”最具示范意义的探索。通过教育实现文化遗产的代际传承,不仅使文化遗产所表达的历史文化价值和民族精神追求深入人心,特别是深入孩子们心中,更为城市可持续发展注入了文化意义,促进社会凝聚力的形成。

新京报:对于不同年龄的中小学生来说,认识世界遗产价值会不会有不同?

吕舟:这个问题非常重要。在讨论这套教材如何构架时,我们提出要针对不同年龄段学生的认知能力,给出不同层次的教学方案。这套由北京京企中轴线保护公益基金会组织、北京出版集团出版、申遗团队编写的新教材,采用了渐进式认知设计,分为三个阶段:小学低年级主要是建立直观印象,让孩子知道“北京有条了不起的中轴线”,培养他们对自己的城市、对国家的自豪感;小学高年级是要认识和理解北京中轴线所具有的历史文化价值,向孩子们系统介绍北京中轴线的形式特征和精神内涵,阐释北京中轴线对中华文明精神的见证作用;在初中阶段,则希望给孩子们一个全球视野,让他们认识什么是世界遗产的突出性全球价值,如何从全球视野审视和认知北京中轴线的全球性价值,树立文明互鉴的意识。

这种“感知→理解→思辨”的三阶递进模式,既基于教育的规律,又实现了从乡土情感到全球视野的价值升华。这套教材通过系列化设计,让中轴线教育伴随学生成长持续深化,最终帮助他们形成具有开阔视野的历史文化认知体系。

2025年7月20日,位于北京中轴线上的正阳桥遗址考古方舱内,小学生们参观考古发掘成果,学习历史知识。图/IC photo

让老百姓都能参与,保护工作才能做得扎实

新京报:这一年,北京做了很多工作,制度建设、法治保障、实际工作等都在推进,在这样快马加鞭的节奏之下,有没有什么被忽略的细节?还有哪些问题需要关注和解决?

吕舟:要警惕陷入“申遗成功即终点”的误区,很多人可能觉得申遗成功后就可以松一口气,把遗产挂在世界遗产名录上就完成任务了。但对于北京中轴线这样一个位于首都核心区的文化遗产来说,更要思考它应该在促进社会可持续发展方面发挥什么样的作用。北京中轴线作为首都的核心文化地标,不仅要做好保护工作,更应该思考如何让它成为凝聚市民认同感、增强城市凝聚力的精神纽带。

在具体工作推进中,不仅要保护好北京中轴线,同时也要思考文化遗产如何促进北京高质量发展,如何与城市发展、社会经济发展形成良性互动。这需要我们在保护工作中保持清醒的认识。

此外,如何让更多人参与到文化遗产保护中来,这是一个需要持续探索的课题。北京不仅有中轴线这一处世界遗产,还有其他7处世界遗产和众多重要的文物保护单位。如何整合这些资源,让保护工作产生更大的社会效益,这是我们需要不断思考、探索和实践的。

这些思考提醒我们,文化遗产保护工作不能只满足于表面的成就,而要深入思考其社会价值和长远影响。特别是在北京这样的国际大都市,文化遗产保护更应该与城市发展、市民生活紧密结合,发挥更大的社会效益。

新京报:你认为接下来的北京中轴线保护工作,重点应该放在哪里?

吕舟:北京中轴线保护工作正在走一条全民参与的新路子。我觉得特别值得说的是几个实实在在的例子。

比如,北京中轴线创意大赛,今年都举办第五届了。前四届加起来已经有几十万人参加,这可不是简单地凑热闹,大赛设计了很多参与方式,小朋友可以讲故事、画画,老人可以拍照、拍视频,专业设计师还能做文创产品。四年下来,光设计作品就收到了20万件。文创产品对遗产地的认知、保护,甚至地方经济发展同样具有不可忽视的作用。例如,“藻井”图案的五层冰箱贴是这一年受到极大欢迎的创意产品,这一产品的售卖已产生数千万元的经济效益。一个冰箱贴能卖这么好,也从一个侧面证明了文化遗产的魅力。北京中轴线的各个遗产构成要素还把冰棍做成了标志性文物、建筑、景观的造型,这些文创产品既传播了文化,又带来了实实在在的经济效益。

数字技术为社会参与文化遗产保护搭建了有效平台,“数字中轴”的“云上中轴”小程序,注册用户超过百万,有近3万人成了北京中轴线保护状况监测的志愿者。不到一年的时间,这些志愿者已经上传、提交了7万多条监测信息,15万张监测照片,这是以前仅仅靠专业团队难以做到的事情。现在每个路过的市民都能成为文物保护的监测员,通过手机小程序提交监测结果和保护意见,这才是真正的全民保护。

这些例子告诉我们,保护中轴线不是主管部门和专业机构关起门来的事,让老百姓都能找到参与的方式,保护工作才能做得扎实。小朋友通过画画认识了中轴线,设计师通过文创传播了中轴线,市民通过拍照保护了中轴线——这才是活的文化传承。

吕舟拿着一幅小学生画的北京中轴线的画。新京报记者 王远征 摄

在遗产保护中,数字技术打开通往专业领域的大门

新京报:“数字中轴”建设是一项很重要的工作,你怎么看待技术给文化遗产保护带来的影响?

吕舟:数字技术正在给文化遗产保护带来巨大变化。以前我们做文化传播,靠的是现场、电视转播、广播等传统方式,能影响的人群很有限。现在通过数字平台,传播效果完全是天壤之别。比如“中轴线大讲堂”,2021年办了15场线上讲座,线上、线下观看量突破1000万人次,这在过去简直不敢想象;到了第二年,16场讲座观看量飙升到1800万人次。还有“最美中轴线”项目,线上平台讨论量超过几十亿,播放量近二十亿次。

数字技术的运用也解决了在传统体验方式中难以解决的问题。比如中轴线这么巨大的体量,遗产构成要素包括了这么多建筑群,人们在地面上只能一段一段地看,很难感受其整体气势。现在通过“云上中轴”平台,可以在手机里以雨燕的视角把整条中轴线尽收眼底。此外,数字技术还能带你“穿越时空”,无论是想看元代的中轴线、明代的中轴线还是清代的中轴线,一键切换,形象而生动。这种身临其境的体验,比传统的讲解要生动多了。以前仅靠解说来解释“中轴线是700年历史层累形成的”,很多人还是难以理解。现在通过数字复原技术,大家亲眼看到不同朝代中轴线的变化,一下就明白了。

一些科技公司也积极参与到北京中轴线的保护和价值传播当中。他们提供的技术支持,实现了传统表达方式无法实现的事情。数字技术在其他行业能大显身手,在文化遗产保护领域同样能创造奇迹。

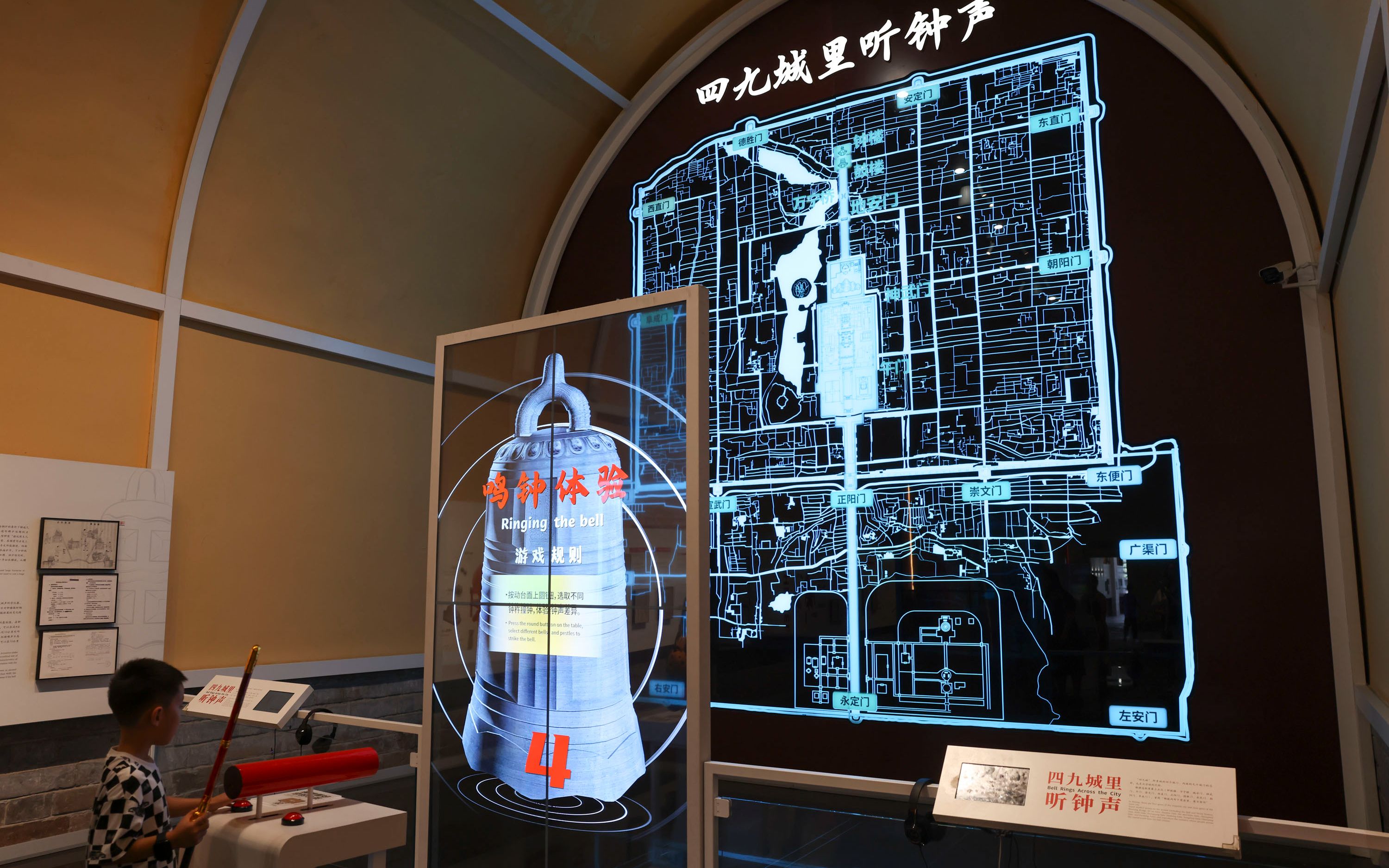

2024年7月16日,北京鼓楼“时间的故事”展览通过沉浸式数字展、交互体验等方式,阐释北京钟鼓楼的古代报时功能、建筑特点、周边地区民俗文化及其与北京中轴线的关系等内容。新京报记者 浦峰 摄

新京报:这种“生动直接”的呈现会不会存在一种简单化的倾向?可能会让我们对于文化遗产的理解损失掉一部分内涵?

吕舟:数字技术作为一种技术,关键还在于使用这种技术的人。从北京中轴线的实践来看,数字技术让文化遗产变得更“平易近人”了。

在景德镇文化遗产价值传播过程中,同样通过数字技术呈现了传统表达方式难以传播的信息。瓷器烧制技术是中华民族创新性的重要方面,而窑炉技术的发展则是这种创新性的反映。以前谁能想象窑炉里的火焰是怎么分布的?烧窑师傅为什么要把瓷器这么摆放?现在通过数字技术,这些专业工艺变得一目了然。北京中轴线也是同样的道理,普通游客很难理解元代、明代、清代中轴线的变迁,但通过数字复原,这种历史演变就变得直观可感了。

但这并不意味着理解会变得肤浅。数字技术就像一把钥匙,它打开了通往专业领域的大门。比如关于元代中轴线位置的学术争论,专家学者们当然要继续深入研究。但数字技术可以把这些研究成果转化为大众能理解的视觉呈现,让普通人也能够参与讨论。这其实是在扩大文化遗产的理解广度,而不是降低深度。

数字技术可以把专业的学术语言“翻译”成大众能懂的画面。这种“翻译”当然会有信息损耗,但它让更多人有机会接触文化遗产,这总比把文化遗产锁在象牙塔里要好。而且,当人们对某个文化遗产产生兴趣后,往往会主动去了解更多深层次的内容。

所以,关键是要把握好度,一方面要用数字技术降低理解门槛,另一方面也要确保呈现内容的准确性。就像我们做中轴线数字展示时,每个朝代的复原都要经过严格考证,这样既保证了专业性,又能让大众获得沉浸式的体验。

15年申遗历程如爬山,每个阶段都有不同风景

新京报:现在再想到一年前申遗成功的场景,你会觉得已经很遥远了,还是仿佛就在眼前?

吕舟:那天对我们所有参与这项工作的人来说,都是一个难忘的时刻。从2021年启动北京中轴线申遗保护三年行动计划开始,无数人付出了心血和汗水。当成功的消息传来时,每个人收获的都是喜悦。

但说实话,当时我们团队在庆祝的同时,就已经在思考下一步该怎么做了。申遗成功对我们来说不是终点,而是一个全新的起点。我们一直在想:中轴线不能只是一个挂在遗产名录上的名字,它应该真正“活”起来,成为推动北京城市发展的动力。

这一年来,我们确实在努力让中轴线“活”起来——通过文创产品、数字技术、公众参与等各种方式。但这条路还很长,我们需要做的还有很多。每次走过中轴线,看到游客们驻足欣赏的身影,就会觉得所有付出都是值得的。这份工作带给我们的不仅是成就感,更是一份沉甸甸的责任。

吕舟办公室的桌面上摆放着许多与北京中轴线有关的文创产品和摆件。新京报记者 王远征 摄

新京报:你从2009年参与中轴线申遗文本的写作,直到2024年申遗成功,整整15年的时间。如果让你回想一下这15年,你首先想到的是什么?

吕舟:回想起这15年的中轴线申遗保护历程,它是一个阶段性过程。2009年刚开始参与这个项目时,我们就像在解一道复杂的数学题。第一个阶段性成果是让中轴线列入《世界文化与自然遗产预备名单》,那时候就像找到了解题的第一个关键步骤。到2012年,我们初步勾勒出中轴线的价值轮廓,就像画家完成了素描的底稿。

2017年,时任联合国教科文组织总干事的伊琳娜·博科娃在为鼓浪屿颁发世界遗产证书时说,鼓浪屿是“一堂世界公民课”。这句话表明,文化遗产的价值不仅在于它的历史,更在于它能给当代社会带来什么。

这也影响了中轴线的保护工作。我们开始思考:这条贯穿北京城的轴线,难道只是古代建筑的陈列馆吗?不,它更像是城市的脊梁,连接着过去、现在和未来。北京中轴线作为中国首都、国际大都市、全国文化中心的核心,它必然呈现历史和文明的魅力,同时它也跳动着现代生活的脉搏。

15年的申遗历程就像爬山,每个阶段都有不同的风景。有时要解决专业问题,有时要思考时代命题。最让我欣慰的是,我们逐渐找到了让文化遗产“活”在当下的方法:中轴线不再只是教科书里的名词,而成为北京人生活的一部分,游客体验城市文化的窗口。

现在回头看,这不仅仅是一个保护项目,更是一次文化的寻根与创新之旅。就像中轴线本身一样,我们的工作也在连接传统与现代,寻找历史对今天的启示。

新京报记者 陈琳

编辑 刘梦婕

校对 柳宝庆