早上刚过7点半,家长们把婴幼儿送进北京昌平区沙阳路边上的一所大学校园。步行几分钟后,他们最终在一所白色建筑前停下脚步,这是坐落在北京科技职业学院中的昌平区托育综合服务中心,门口处,托育园里的保育师们已经恭候多时。

4月15日早晨,北京市昌平区托育综合服务中心,学前专业2023级学生孙欣欣(右一)和婴幼儿托育服务与管理专业(简称托育专业,后同)2023级学生王明伟(右二)在大厅等待幼儿入园。

婴幼儿是这所托育园最主要的服务对象,当前托育园中最小的宝宝还未满6月龄。于家长而言,把婴幼儿送入托育园的选择中或许夹杂着无奈,而对于这所首批设立婴幼儿托育服务与管理专业的职业院校,以及园区里的保育师来说,“承接”这份托付,不只意味着得看好、照顾好孩子,更肩负着幼有所育的责任。

4月15日早晨,学前专业2023级学生孙欣欣迎接小朋友入园。

乳儿班里的保育师

关注宝宝一举一动

师幼比1:3,乳儿班是托育园里师生配比最高的班级。

4月15日上午,乳儿班的三个小朋友正在做游戏。

而实际上,因为托育园坐落在北京市第一批设立婴幼儿托育服务与管理专业的职业院校之中,有了专业学生的加入,昌平区托育综合服务中心乳儿班的师幼比则要更高些。

4月15日上午,托育专业2023级学生王明伟正在以“萝卜蹲”与小宝宝互动。

8点入园后,给孩子们喂辅食、吃早饭,是托育园保育师们着手忙碌的第一件事。在乳儿班,负责照看6名乳托宝宝的,就有7名保育师,其中还包括两位科班专业的实习学生。

4月15日上午,保育师在指导实习学生为小宝宝换尿不湿。

王明伟是实习学生之一。当天上午,她与班里的保育师一起,负责给一名不到6月龄的小宝宝喂奶。

4月15日上午,托育专业2023级学生王明伟为小朋友冲奶。

她说,还未成为父母的人如果不接触这份职业,可能不会知道,要准备好小月龄宝宝的“口粮”,用什么样的奶瓶,控制多少℃的水温,是先放奶粉还是先倒水,单是准备工作就有太多讲究。

王明伟把奶瓶放在手心摇了又摇,透过瓶底看奶粉完全溶解后,又在手背试了试温度,才把奶嘴放到了小宝宝的口中。

4月15日早晨,托育专业2023级学生王明伟为一名不足六个月的小宝宝喂奶。

王明伟拿起班级的婴幼儿健康情况记录表,孩子们几点吃了辅食,几时喝了水,具体进食量如何,都要被完整记录。“表格不只是帮我们记录孩子们进食的情况,这些内容我们也会在每天与家长接送交接时告诉他们,让家长更好地了解孩子们当天在园区的状态。”

4月15日上午,乳儿班的保育师详细记录每一位小宝宝的喂养、睡眠和护理情况。

王明伟说,在乳儿班里,与孩子们接触的过程让课上学到的理论知识更有实感。

4月15日上午,托育专业2023级学生王明伟剥去豌豆皮准备做辅食。

“小月龄宝宝抱在怀里时你能感受到的柔软和温度,以及八九个月的宝宝所展现出的自主意识,是教室里的娃娃模型所不具备的。这里和学校教室最大的不同,就是与孩子们在一起时,他们是‘不容错眼珠’的,得关注宝宝们的一举一动。”

4月15日下午,托育专业2023级学生王明伟带着乳儿班的小朋友“出游”。

教室另一边,保育师工作还要复杂一些。过了半岁的宝宝已经可以进食一些包括蔬菜泥、水果泥在内的辅食,但让孩子们吃饱、吃好只是保育师在早餐时间工作的一部分,让孩子尝试糕状食物,观察锻炼他们的咀嚼能力、鼓励孩子用手交替抓握去尝试一些“手指食物”,尝试自主进食,也能锻炼他们的手眼协调能力。

4月15日上午,托育专业2023级学生王明伟带着一名刚刚会走路的小宝宝户外运动。

对幼儿期的宝宝

要把复杂的事情变简单

与乳儿班距离不远,托大班里2到3岁的孩子们,已经不满足于咿咿呀呀地表达诉求,学会了倾听与简单诉说的他们,也拥有着更活泼和丰富的课程内容。

4月15日上午,户外运动时间,学前专业2023级学生孙欣欣用手护住小朋友头部。

吃完早饭,在经过简单的晨间游戏后,孩子们围坐在学前专业2023级学生孙欣欣跟前,听她讲述了一个关于蔬菜王国的绘本故事。只见她如变戏法般,从口袋里掏出一个又一个绘本道具,其间还要与孩子们通过一问一答,完成互动和引导。

4月15日上午,学前专业2023级学生孙欣欣为小朋友讲一个关于蔬菜的故事。

“给小朋友讲故事,也不能用太过复杂的句式和词汇,得尽量简单,让孩子们听得懂。”孙欣欣说。2到3岁年龄段孩子,留给一件事的注意力是非常有限的,所以更需要注重讲故事的节奏,增加互动和引导。

4月15日上午,学前专业2023级学生孙欣欣制作了专用的教具,帮助孩子们理解。

这是孙欣欣第二次走入这个班级。“第一次是在去年9月份,只是配合保育师的工作,还没有能够直接参与孩子们的教育,当时虽然比较轻松,但并不能像现在这样,能够更细致地观察到孩子们的诉求和变化。”

4月15日上午,学前专业2023级学生孙欣欣为小朋友清理面部污垢。

随着孩子年龄的增长,给保育师提出更高要求,但在保育师们“输出”的过程中,则需要将复杂的事情变简单。

4月15日下午,学前专业2023级学生孙欣欣和另一位保育师注视着小朋友倒水。在大班里,保育师鼓励小朋友勇于尝试的同时提供足够保护。

尽管还是学生,也尽管只是实习,但与孩子们在一起的时间久了,孙欣欣和王明伟也会像保育师前辈们一样,养成一些下意识的习惯。

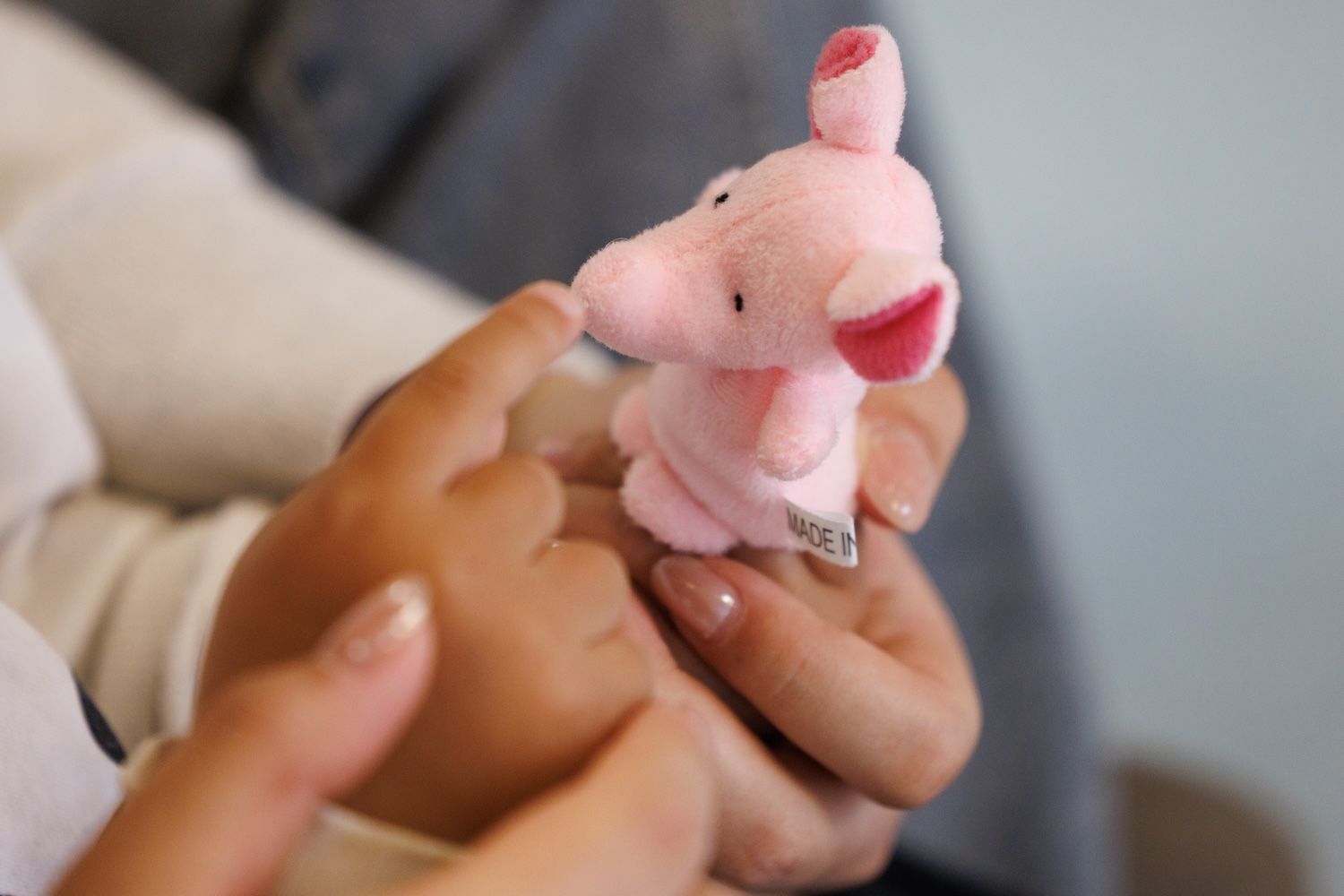

4月15日傍晚,学前专业2023级学生孙欣欣用手指玩偶与小朋友互动。放学时间,随着大部分小朋友被接走,留下的小朋友情绪出现变化,孙欣欣用游戏的方式让小朋友开心度过一天的最后时光。

在孩子们低头弯腰时,不假思索地用手护住周边可能造成磕碰的角落,当他们伤心流泪时,第一时间给予温暖的拥抱和鼓励, 在每一次交流与互动时,回应孩子们每一个咿咿呀呀的表达。

4月15日傍晚,学前专业2023级学生孙欣欣与放学回家的小朋友挥手告别。

婴幼儿托育服务产教融合

在接受采访时两位同学都提到,在许多人的眼中,托育专业学生毕业后从事的工作与普通的幼儿照料工作一般无二。但她们除了学习护理、急救外,还学习婴幼儿行为习惯培养、婴幼儿心理学等科目。

4月15日晚,北京科技职业学院的图书馆,学前专业2023级学生孙欣欣在阅读教育相关期刊。

课堂上学到的内容,会在后续的实践的过程中得到验证。托班里保育师等“老前辈”的指导,也会让专业学生补全许多课本中尚未触及的经验。

4月16日,午休时间的学前专业2023级学生孙欣欣站在教室里,和家里人聊起最近实习的趣事,等待上课。

4月16日上午,学校课堂,学前专业的同学们正在学习婴幼儿急救知识。

学生第三、四学期开始进入园所开展各6周的实习,第5学期在校学习8周后,继续进入园所实习。第6学期进行毕业实习。

4月16日,学前专业的同学们正在尝试感受自己和他人的颈动脉。

“你会发现对于照顾、引领孩子,来自科班的学生更容易上手。”陈营是托育园区中的一名“老保育师”,在她看来,科班书本上的理论知识或许确实与托育实操有些许差距,但经过专业知识“武装”的学生们因为“起点高”,在实操过程中往往能够“一点就通,一学就会”。

4月16日上午,老师正在指导一名男生操作心肺复苏。

北京科技职业学院国际幼教学院常务副院长翁珲珲告诉记者,自2023年学院招收第一批婴幼儿托育服务与管理专业的学生至今,学院与托育园共建实习基地,校内课堂理论学习,实习基地实践实操;学院与园所共同教研、共同指导学生,实现了学习与工作相结合的“双课堂”模式。

4月16日上午,一名学生在完成学习后,整理教学模具的衣服。老师在教学中强调在日常学习中,对待教学模具要像对待婴儿一样认真细致。

“同时,在这个过程中,许多学生也会真正了解托育工作,通过与孩子们的接触,感受这份工作的意义与责任,也让婴幼儿托育服务展现出更多的吸引力。”翁珲珲说。

4月16日,同学们正在复习为婴儿换尿布。她们虽然是学前教育专业的学生,也会学习很多托育专业课程。

事实上,许多家长将三岁以下的婴幼儿送入托育园,本身是出于无奈。“家长们和老人们出于各种各样的顾虑,对于托育园区的认可度不高。”

4月15日,图书馆,托育专业2023级学生王明伟正在自习。

但这样的情况正在发生改变,“从家长们接送孩子时,就能看出来。”翁珲珲说,“会有爷爷奶奶、姥姥姥爷来接送。也就是说,在家里其实是有老人可以照看孩子们的,但他们还是会选择把孩子送进托育园。”这意味着家长们也在给予托育工作更多的信任。

4月16日,学前专业2023级学生孙欣欣在教室。

4月15日,学前专业2023级学生孙欣欣在园区。

新京报记者 王子诚 摄影报道

新京报记者 田杰雄 文字报道

编辑 王远征 张湘涓

校对 贾宁