“春风和煦满常山,芍药天麻及牡丹;远志去寻使君子,当归何必找泽兰……”对北京昌平二中的部分孩子们来说,这个暑假有点特殊,作为初、高中学生的他们,有机会走进大学校园,在重点实验室青年科研人员的指导下,近距离探索农业科学的奥秘。

这些孩子们分为四个小组,分别由四位副教授带队指导,将在暑假期间完成一项课题研究。课题分别是:瓜型棉蚜与棉花型棉蚜转化形成机制、动物可穿戴的消毒设备研发、高温对不同品种生菜种子萌发的影响、喷施光合菌肥对辣椒壮苗的作用研究。

据悉,昌平区科协和昌平区教委联合实施“明天小小科学家”计划,邀请高校合作建立培育基地,以昌平区中小学生为指导对象,借助高校科技资源,畅通大中衔接通道,激发青少年创新热情,助力早期人才培养。而北京农学院为该计划授牌的“明天小小科学家”培育基地之一。

作为北京市属唯一一所农林类本科院校,北京农学院立足自身办学优势和特色,积极向中小学开放各类农事劳动教育、科普教育资源及课程,传承农耕文明,激发青少年的科学创造力。

初中生们在北京农学院实验室进行生菜催芽播种。受访者供图

青年科研人员亲自带队交流培养

“北京很多家庭都在养猫养狗,很多学校和社区里还有一些流浪动物,从公共卫生的角度,结合我从事的兽医兽药专业,希望带孩子们为小动物们研制可穿戴的消毒设备——具备抗菌、抗病毒、抗寄生虫以及追踪定位功能的项圈。”北京农学院兽医药理系副教授刘晓晔说道。

她解释称,北京农学院的兽药专业特色是中兽药的研制,即使用中药天然成分来研制兽药。此外,她希望在项圈内安装定位器,“可以对流浪动物进行实时检测追踪,进行精细化管理。”

在刘晓晔指导下,团队已经形成了初步研究方案,一次培训后,团队成员紧锣密鼓进入线下实施环节。该课题包含4项任务:查询药典,筛选出抗菌、抗病毒、抗寄生虫的有效中药及中药有效成分;药物剂型设计、药物与中药项圈结合设计;中药项圈外观设计和功能设计;消毒中药项圈功能调研。

除刘晓晔和昌平二中的初一学生外,这个项目的参与者还包括部分研究生、本科生,他们各自有不同的分工,又在各个环节相互协作。

目前,初中生们正在项圈设计阶段,他们要根据调研结果设计中药项圈的结构、外观和功能。这个星期,他们即将进入关键环节——跟随刘晓晔进入实验室,进行药物筛选实验,及药效评价实验,大蒜、蒲公英、苦参、黄连、大黄……根据不同中药特性、化学成分,以及制作中药项圈的工艺,制备出稳定的药物配方剂型。

接着,他们要模拟试验设计出适合的中药项圈材料,“项圈的材质大有讲究,不能粘毛,还需要具有可塑性,根据每一只小动物的颈部形状和大小可以便捷地调整。”刘晓晔说道。根据计划,将在8月初完成项圈内定位器的装备,8月底进行项圈成品测试,9月底完成用户使用体验评价和追踪回访。后续还有专利申请、发表研究文章等工作。

另一位带队教师、北京农学院植物科学技术学院副教授刘超杰带初一孩子们做的课题是,高温对不同品种生菜种子萌发的影响。“夏季育苗经常遇到高温,而高温下生菜的发芽率比较低。我们想筛选一些适合高温条件下种植的品种,更好地满足北京市的季节性蔬菜种植的需求。

“孩子们可能在小学就知道了种子萌发都需要哪些条件,但是,不同的条件对萌发具体有什么影响,他们未必深入考虑过。所以我们就针对这个问题设计了一个小型试验。”记者了解到,整体方案由刘超杰亲自把控,“要结合这个年龄段孩子们的知识储备和接受度,不能设计过于复杂的生理生化实验,避免同学们难以理解。”

向中小学生开放重点实验室

“好多蚜虫!”“棉花叶片上的蚜虫竟然不肯吃西瓜叶片,西瓜叶片上蚜虫宁愿饿死也不肯吃棉花叶片,真的吗,这是为什么?”另一组的孩子们第一次来到北京农学院,没有直接进入实验室,而是被北京农学院生物与资源环境学院副教授郭洪刚带到了教学实践基地进行观察,这里的自然生态让孩子们大开眼界。

郭洪刚(左一)在教学实践基地为同学们讲述害虫危害状。受访者供图

“基地直观地展示了瓜型棉蚜在田间的危害状、危害特点,以及造成危害的损失程度。”郭洪刚介绍,这个基地是学校和学院建设,用于教学实践的场所。“我们要研究虫害,因此自己种了地,故意没有采用任何病虫害的防治手段,让农作物自然生长,里面会有各种各样的虫子。为了研究瓜型棉蚜和棉花型棉蚜的区别,我们特意种了一片西瓜,这里虫子的密度比较大,西瓜长得也比较差。”

孩子们口中的两种蚜虫在进食上的“迷惑行为”就是他们此次要研究的课题——瓜型棉蚜与棉花型棉蚜寄主专化性形成机制,而研究的落点在于虫害防治,郭洪刚解释,研究清楚背后的影响因素和机制,能够基于两种蚜虫的共同点或者差异点,来针对性地设计靶标,助力棉蚜绿色防治和农作物的绿色种植。

他们的第一项工作就是,完成两种蚜虫的转接实验。接下来,要探讨蚜虫“宁愿饿死也不吃”的原因,孩子们首先通过提取蚜虫的DNA,通过线粒体基因比对区分两种专化型棉蚜,而后通过将瓜型、棉花型棉蚜分别交换寄主,观察寄主转换后,瓜型、棉花型棉蚜的生长发育情况。

提取DNA实验操作难不倒同学们。郭洪刚介绍,其实孩子们已经在生物课上学过相关的基础知识,有一定知识储备,这一次则是进入实验室进行动手实操,实验之前,老师又细致讲解了提取原理、标准化流程、仪器使用,以及注意事项等,并在老师和研究生们的指导下尝试进行提取。“经过这一系列操作,孩子们基本上比较熟练了,整体进展比较顺利。”

这些都是在北京农学院的“农业农村部华北都市农业国家重点实验室”中进行。荧光倒置显微镜、荧光定量PCR仪器、高压液相色谱(HPLC)……这些都是实验过程中可能会用到的一些高精尖仪器。这些昂贵的仪器让孩子们体验感十足,郭洪刚带领孩子们一一体验并讲授仪器用途及原理。

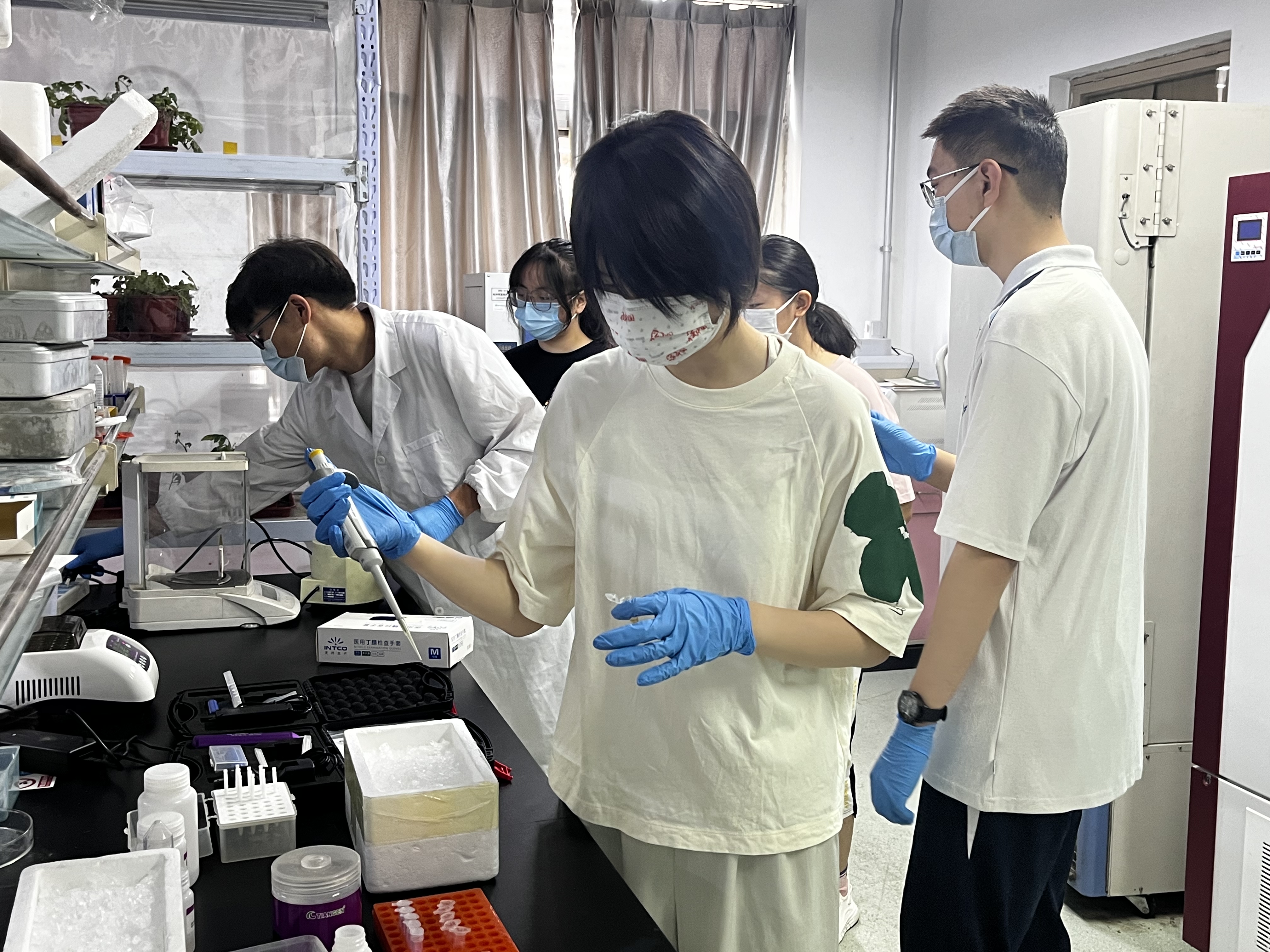

同学们在实验室进行分子生物学实验。受访者供图

“大学校园跟中小学校园最大的区别,不在于教室、宿舍,而在于实验室比较多,这些实验室是科学研究的‘摇篮’。”刘超杰说道。他带小队员们参观了学校的蔬菜、果树、花卉等实验室,了解每个实验室的研究方向。

刘晓晔带队的可穿戴消毒设备项目,则依托于兽医学(中医药)北京市重点实验室开展研究。这是国内第一个主要进行中兽医学研究的省市级重点实验室,现有仪器设备总价值约1000余万元,包括核磁共振仪、芯片点样仪、激光多普勒血流测定仪、磁珠分选纯化仪、薄层色谱仪、药提取浓缩设备、中药制剂设备等大批专业科研仪器。

农耕教育和科学研究有机结合

“让孩子们知道农业是什么、农业在做什么?农业既可以是抽象的科学研究,也可以是落在实际生产上的真抓实干。”郭洪刚说道。

他将孩子们带到实践基地,切身感受农作物在没有任何绿色防控条件下完全自然生长的状态,“这既结合了我们的课题,也结合了教学的需求,把农耕教育和科学研究有机结合起来。”

“科研来自于生产,既要高于生产,又要回归于生产。”郭洪刚表示,带孩子们先到实践基地,再回到实验室,实际上是希望让他们感知,如何把田间地头的问题变成科学研究的课题,然后科学研究的成果又是怎么反哺田间生产的。“我带孩子们设计课题方案时,也希望完成这样的闭环。”

“对现在都市里的孩子们来说,农业或许比较遥远。实际上,农业在昌平、在北京都是非常重要的。”刘超杰向记者说道。他在带队指导的过程中,试图让孩子们尽可能多地了解、体验农业,让他们对农业有基本的、正确的认知。“这些体验和尝试,或许会影响到他们以后的职业选择。”

同时,刘超杰非常在意孩子们科学思维的培养。“如何评价种子萌发情况的好与坏?好和坏,都是非常主观的评价,而科学是需要数据支撑的——比如出芽率、培根长度、生长量,同时,这些指标需要用科学的测定方法得出。”

刘晓晔也强调了实验数据在项目中的关键作用。“我们从兽药典中筛选出一部分来做实验,去测试哪种药物有效,需要达到多少剂量能产生好的效果?药物有效性要拿数据说话,比如,抑菌率是多少、抗虫率是多少,要进行药效与剂量关系曲线实验。”

因此,刘晓晔在设计课题方案时,为初一学生们留出了极大的操作空间。“如果从头到尾给他们设计好,也就失去了科学验证的意义,也违背了科研的初衷。孩子们的科学思维是在这个过程中养成的。”

“我们有一个说法叫做‘One world one health’,动物健康与人类健康是休戚相关的,我们希望尽可能从公益角度出发,让孩子们对公共卫生状况加深认识。同时,让他们对兽医专业的认识更加深入。”

实际上,这些课题离初中生们并不遥远,而是和他们日常学习的每一个学科密切关联。“如果孩子们将来想要用好药物,一定要把化学学好,否则都不知道两种化合物会发生什么反应;要把数学学好,否则连药物浓度都算不明白;此外,要给小动物治病,一定要知道生物的知识;最后的报告撰写,则需要具备语文功底、写作能力……”刘晓晔表示,希望孩子们在完成课题后,回到课堂上,能够体悟到课本上的知识是非常有用的。

北京农学院创新创业学院副院长孙曦介绍,北京农学院充分利用学科、专业优势,与北京农学院科协携手,组织师资,开放实验室,提供场地,开设课程,已经为中小学开展劳动教育、科普课程,服务5万余人次。学校陆续成为北京市教委“三农一工”中小学劳动教育基地、“北京市初中开放性科学实践活动”资源单位、昌平区社会大课堂资源单位、海淀区劳动教育基地等。

新京报记者 冯琪

编辑 缪晨霞 校对 柳宝庆