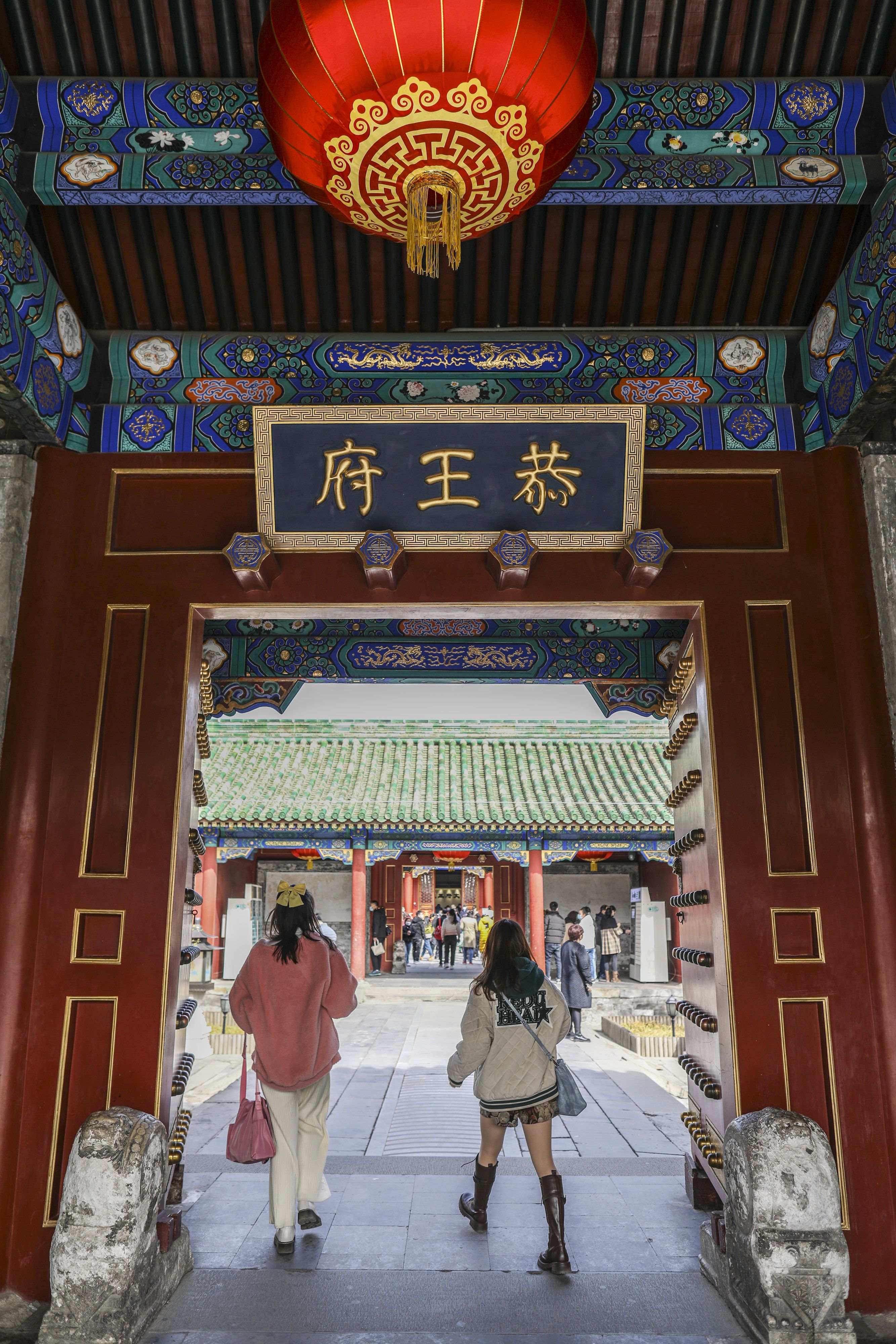

3月底,正值恭王府绿意绽放,游客如织的季节。

这座常被人称为“半部清代史”的恭王府博物馆,今年即将迎来创建40周年庆典。在这里,你所体验到的,绝不仅仅是一座原汁原味的文物古建筑,还有“活起来”的生活方式和艺术美学,以及一座年轻、时尚、生机勃勃的博物馆。

恭王府博物馆。

从庄严雄伟的银安殿,到“99间半房子”的后罩楼,从保留了乾隆时期凤和玺彩画的乐道堂、多福轩,再到音响效果绝佳的大戏楼,作为清代官式古建筑营造技艺的典型代表,这里每一处建筑都充满了传统的形式感、仪式感和艺术感。

2021年,“官式建筑营造技艺(恭王府)”入选北京市第五批市级非物质文化遗产代表性项目。这里藏着很多令你好奇的“秘密”——比如,1780年始建的恭王府为何出现300多年前的砖瓦?当年王府使用的建筑用砖究竟是产自哪里?百年前的精致文化生活与海棠雅集盛事,是否还能穿越时空重现?可以说,恭王府如同一部清代建筑史书,布局、采光、通风、取暖乃至甬路铺装、花木种植,皆是学问,值得深入研究。

恭王府乐道棠玉兰、丁香相映成辉。图/受访者供图

作为北京保存最为完好且唯一对外开放的王府,恭王府同时还是国家一级博物馆、国家AAAAA级旅游景区。据恭王府博物馆馆长冯乃恩介绍,在加强文物保护和管理方面,2020年首次制定恭王府古建维修养护计划,有规划有步骤地开展府邸古建保养、花园古建修缮工作。同时,在深化学术研究、深挖文化内涵方面,则将持续推进恭王府大遗址保护工作,统筹、联动恭王府相关历史、文物遗迹,形成以恭王府为核心的大遗址保护集群,并成立了王府历史文化专业委员会,出版了清代王府历史文化研讨会论文集。

在157年前的恭王府花园里,我们找到300年前的瓦当

“就是在这座沁秋亭,我们在众多凤纹瓦当中发现了几块300年前的瓦当,要知道恭王府的历史才只有243年。”恭王府博物馆正高级工程师、官式建筑营造技艺传承人张壮去年刚刚退休,他目前担任恭博修缮技术顾问,一周要来三次,对恭王府每个角落的一砖一瓦,一草一木,都熟悉得像“家”一样。当游客们惊叹于恭王府古建筑的富丽精美时,张壮却把注意力放在细节上,看看哪块砖面凹陷了一块,哪片台帮又长出苔藓,“这些都需要及时维修和处理的。”

恭王府花园。

今年,恭王府花园将迎来对外开放以来的第一次大型修缮工程,在不影响正常开放参观的前提下,工程将分阶段进行,预计4-5年完工。“修缮工作于2020年启动,此前,针对恭王府古建筑群文物建筑本体进行了风险评估,并完成了保护规划,2021年主要对花园古建进行测绘、设计和报审批复工作,今年启动修缮工程。”

恭王府花园的秘云洞。

张壮是1982年第一批进驻恭王府的文化部修建队成员,也正是那一年,恭王府被列为全国重点文物保护单位。当时,张壮才19岁,他几乎经历了恭王府长达30年的腾迁、修缮,1988年恭王府花园对外开放,2005年底恭王府府邸文物保护修缮工程全面启动,2008年年底验收,并实现府邸和花园的全面对外开放,成为当时中国唯一一座对公众开放的清代王府——整个府邸文物修缮耗时三年,工程累计投资约2.1亿元。

“从那之后,恭王府没再开展大型修缮工程。”张壮向新京报记者解释,一来,古建维修的工作量和资金投入巨大,古建本身也有修缮周期;二来,恭王府修缮工程质量非常到位。“此次古建保护修缮考虑到开放参观展览,特将本次大型修缮工程分期分批进行,一期保护修缮工作主要以1982年始维修的花园部分为主,涉及湖心亭、沁秋亭、妙香亭、垂花门等六大处;另外,府邸部分区域也将进行维修和保养。”据悉,此次修缮仅2023年一年,恭王府预计将自筹资金800万。

据了解,恭王府修缮的主要依据为《中华人民共和国文物保护法》(2017 年修订)、《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2017 年修正本)、《文物保护工程管理办法》和《中国文物古迹保护准则》(2015)。古建筑修缮要秉承“不改变原状”的原则,这是文物古迹保护的要义。它意味着真实、完整地保护文物古迹在历史过程中形成的价值及其体现这种价值的状态,不改变文物古迹的原状就是对其价值的保护,是文物古迹保护的基础。比如在恭王府修缮中采用的木材,均按照原木材种类进行补配;油饰彩画修缮中无论从材料的选择,还是施工工艺,均严格按照传统建筑修缮要求进行。张壮告诉新京报记者,“恢复光油、矿物质颜料等传统材料的造价是化工材料的5-10倍。”

此次恭王府古建修缮的一大亮点是恢复瓦当滴水恭亲王时期的纹样。据介绍,无论是1982年恭王府花园首次修缮,还是2005-2008年府邸大修,受当时资金和技术条件等限制,只能向窑厂统一采购成品砖瓦,因此目前恭王府大部分瓦当和滴水纹样并不是恭王府制式。“清代瓦当滴水的纹样代表了府邸主人的身份和地位。”为此,恭王府古建部的工作人员做了大量调研工作。张壮告诉新京报记者,2021年恭王府博物馆首次采用热释光年代检测技术,对府内不同屋面老瓦件进行分类测试,并确定年代。据介绍,所谓“热释光年代检测技术”,是一项古陶瓷鉴定的高科技,其原理是利用热释光效应测量含有结晶体的烧制文物,确认烧制后经过时间的一种方法,年代误差仅为10%左右。

据张壮回忆,当时他考察恭王府的所有瓦当滴水,共发现了十多种纹样图案,如何分辨这些纹样的年代成为一大难题。“恭王府府邸始建于243年前,花园则建于157年前,百多年来多次维修,而瓦当滴水本就是极易损坏的建筑部件,期间更换了无数次,所以很难用常规方法来断定年代。”这时,他在从事古瓷鉴定的朋友那里了解到热释光年代检测技术,并将其搬到恭王府的老瓦件鉴定上。

此次瓦件采集过程中,张壮发现了一件很有意思的事情——在沁秋亭众多凤纹瓦当中检测发现一块300年前的瓦当。“根据资料显示,恭王府花园营建时间为同治五年(1866年),理论上检测出的瓦件年代应在157年之内。”他推测,这是因为恭王府花园营建时,使用了之前建筑遗留的砖瓦,“古时工匠也很节俭,即使给王爷修建府邸,也不一定都用新砖新瓦,原地拆除的那些宅子建筑材料只要尺寸合适,也会旧物利用。”最终,根据恭亲王时期亲王爵位相对应的图案,张壮选定此次修缮的瓦当图案为“寿”字纹,滴水图案为夔龙纹;另外两处龙王庙和沁秋亭,则特别选用凤纹。

“即使现在,古建修缮达到这种精准程度,在国内都可谓独一无二。”张壮骄傲地说,“也可以说,这是恭王府博物馆在古建精准化修缮领域的一次重要实验。”以热释光年代检测技术为例,其实在国际陶瓷鉴定领域已流行多年,也是各大博物馆以及苏富比、佳士得等大拍卖公司采用的国际认可科学鉴定方法;随着2019年《古陶瓷热释光测定年代技术规范》发布并实施,国家文物局也将之作为古陶瓷年代测量和真伪鉴定的权威。“不过,将此技术如此大规模地运用到建筑砖瓦上还属首次。”去年年底,恭王府博物馆热释光年代检测已全部完成,目前进入现有古建筑瓦件的专题研究、论证阶段,下面计划将该项研究成果尝试性地、逐步地运用到花园6处古建筑修缮中。

其实,恭王府的屋面砖瓦何止成千上万,每年400万游客中究竟有几人会抬头,研究一下不起眼的瓦当滴水纹样?张壮认为,这体现了恭博人对文物法的理解深度,“所谓 ‘保持历史信息’就是要尽量保持原状,不得随意改变,这是更为深刻的、严谨的古建保护修缮态度。”他认为,恭王府博物馆一定要走出自己的古建修缮的特色。“不仅仅是把恭王府的古建筑保护好,还要为业内古建修缮起到一个引领和示范作用。”

另外,在恭王府古建和藏品的日常维护方面,冯乃恩提到,近年来对后罩楼、停云石等建筑、碑石、古树、家具进行科学动态监测,制定保护方案,及时维修养护,还建设有高标准恒温恒湿库房并投入使用。恭王府博物馆藏品研究部副主任高晓媛表示,藏品的日常检测和维护是一件枯燥、繁琐而又非常重要的工作。以家具藏品为例,目前恭王府博物馆馆藏明清家具约有400余件,既有简约秀美的明代黄花梨家具,又有华美繁复的清代嵌螺钿家具,其中大多数家具类文物都在展线上展出。“陈列展厅本身就是古建筑,受到各种客观条件限制,不易保持恒温恒湿的环境。因此在日常展出时,更需要依靠人工干预。比如天气干燥时,适当加些水盆或开启加湿器,暑期高温高湿时,开启抽湿机等。”高晓媛解释,“工作人员每天都要对展厅内的情况进行记录,包括环境的温湿度,家具木质与油漆状态等,如果遇到极端情况,比如风雨天气或者高温高湿,我们会根据实际情况采取保护工作。”

摸遍百万块砖,只为搞清恭王府的建筑用砖从哪里来

“你瞧,这块砖就是有落款的临清砖。”眼前的银安殿恢宏壮丽,绿色琉璃瓦更在阳光下熠熠生辉,张壮却把注意力放在墙面一块极不起眼的旧砖上,“2006年恭王府大修时,我们对银安殿遗址进行考古,从地下台基发现了这块有落款的建筑用砖。”

就是这样一块旧砖,让张壮惦记了足足10年。“这些年做古建修缮,我一直在想,针对文物法中 ‘采用原材料’的准则,到底需要执行到哪一步?以建筑用砖为例,除了尺寸、制式、颜色,是否还应追溯到产地、窑厂,精准到原材料和原技艺?”在此之前,一般都认为恭王府的建筑用砖就是北方汉砖,修缮时也会从北京周边来订购古建砖。但是张壮发现,与原砖相比,“这些砖更容易返碱,密实度也有差异,内部有很多小‘蜂窝’。”

恭王府博物馆,正殿银安殿。

实际上,恭王府改为博物馆之后,承担了更多研究性职能。“开展研究性古建保护项目。”谈到恭王府博物馆如何加强文物保护和管理时,冯乃恩对新京报记者特别提到,包括恭王府时期采暖勘测与研究,恭王府建造用砖研究,清代王府园林叠石、甬路铺装技法研究,恭王府种植技法专题研究等。

以恭王府建造用砖研究为例,作为官式建筑营造技艺传承人,张壮从2016年开始对恭王府建造之初砖的产地,展开深入研究。他用了两年时间,“摸”遍恭王府的每一块砖,“必须一块一块地看,高的地儿支梯子,更高的地方甚至还要搭架子。”由于这些砖常年暴露在外,有些风化严重,落款也非常模糊,“需要用放大镜,有的则需要拓下来。”

就这样,张壮从恭王府上百万块不同规格的砖中,最终找出10余块有题款的,然后通过对比发现土质、烧制技艺区别,再去查阅相关历史上窑场分布资料和烧窑技术,又跑遍北京皇家建筑,包括故宫、颐和园、北海、天坛等,将恭王府的建筑用砖与之进行多项对比,最后得出结论,恭王府建造之初的砖产自山东临清,并专门请临清博物馆专家进行现场鉴定。“因为北方汉砖多以地下土为材料,碱性大,临清砖则采用黄河土,更为细腻,另外制砖技艺也颇为独特,像揉面一般,纹理清晰,几乎没有蜂窝气泡。”另外,根据史料记载,清代临清设有大量皇家窑厂,生产贡砖,“这些砖当年就是通过大运河运到京城。”

张壮认为,此项研究的意义,在于人们对文物古建筑修缮中采用“原材料”的提法,有了一个更新的认识,“提升了恭王府文物古建筑保护理念和水平,同时最大限度传承传统技艺。”在他看来,近年来恭王府博物馆提出并践行研究性古建修缮理念,是颇为超前的,工程更加繁琐,成本也会更高,但更利于文物的研究和保护。“首先,修缮前要做完整翔实的规划和设计,并在修缮过程中,做深入考古研究和细致记录,如果临时发现问题,甚至需要暂停整个工程。”据了解,恭王府博物馆还专门成立了《府邸修缮报告》编写组,整理记录了2005-2008年的修缮工程,编撰的《恭王府府邸文物保护修缮报告》去年刚刚出版。张壮表示,今后恭王府的每次修缮工程,都会继续整理记录下来。

从流失旧藏展到复原陈列,数字化为文物研究带来无限想象

恭王府曾拥有富丽堂皇的陈设和珍贵典雅的收藏,但在近百年的变迁中流散殆尽,只留下空院子。近两年,随着恭王府博物馆建设的步伐加大,恭王府也在不遗余力地征集与恭王府历史有关的文物,收获很大,如恭亲王设色肖像画、恭亲王签章《钦定古今图书集成历象汇编岁功典》两卷一册,而更早回流恭王府旧藏中的,还有清康熙郎窑红荸荠瓶、白玉鸟形对盒和苍龙教子纹翡翠盖瓶,都是1913年纽约恭亲王珍宝拍卖图录上有图片的重器,堪称文物精品。

然而,这些与恭王府当年的旧藏总量相比,只是九牛一毛。据藏品研究部主任王东辉介绍,今年正在筹备恭王府旧藏流失文物数字展,将追踪、梳理世界范围内各大博物馆收藏的恭王府旧藏书画、器物、家具等,并通过高清图片及更多技术手段展示这些文物,“到时候,人们就可以在线上过把瘾,领略恭王府珍宝的魅力。”

恭王府博物馆。

去年,冯乃恩在新京报贝壳财经夏季峰会上曾表示,一方面要紧紧围绕恭王府古建筑、藏品及其历史中蕴含的文化内涵做研究;另一方面要围绕数字技术与文化结合的方法做研究。在古建文物研究方面,恭王府博物馆非常重视数字技术,包括利用数字化手段采集各类建筑、文物数据信息,建设藏品管理系统等。比如,目前正在把所拥有的6万平方米独特建筑、园林和近6万件藏品通过数字化手段进行保存,不仅采集平面影像,还包括更多的如三维数据、色彩、配方等多种数据,以形成一个可以提供给社会共享、共同研究、共同开发的藏品数据库。

可以说,数字化技术不仅为恭王府博物馆的馆藏及陈列带来了无限想象空间,也为恭王府博物馆的复原陈列带来很多有趣的尝试。“恭王府室内复原陈列以研究型为主,博物馆具有教育传播的功能,所以我们不能随便放置一些家具或者摆件,打造所谓的格格闺房或者王爷卧室来吸引游客。”基本上,恭王府室内复原陈列的依据,来自当年留下来的样式雷图、老照片以及参考故宫陈设。以多福轩为例,室内陈列严谨参考了梁思成拍摄的及辅仁大学时期的照片。“但是2008年全面开放之后,其实我们每年都有复原陈列研究的新成果,但是在没有定论的情况下,不会随意更改目前复原陈列的布局。”高晓媛说,“所以,我们计划做数字化复原陈列,可以更加大胆做一些设想,把最新研究成果展现出来,供大家欣赏和讨论,同时也能吸引更多的专家和民间高人参与到王府历史文化研究中。”

又逢海棠雅集,精致传统文化走进日常生活

3月,恭王府乐道堂的玉兰开得正好,再过数日,后罩楼的西府海棠也将进入盛花期。

恭王府博物馆教育传播部主任张建正忙着筹备第12届海棠雅集,为弘扬中华优秀传统文化,积极响应中宣部关于“推进全民阅读,建设书香社会”的倡议,“今年主题为‘诗言志,书明心’,以阅读为创作主线,同时庆祝恭王府博物馆创建40周年、叶嘉莹先生百岁华诞。”不过,让他有点“担心”的是,“又逢暖春,海棠雅集的正日子可别赶不上海棠花季了。”另外,他还希望能借到一把唐代古琴,在拥有百年历史的大戏楼上现场演奏。

恭王府的西府海棠年年如约而至。图/受访者供图

恭王府的海棠雅集最早可以追溯到清朝末年,至辅仁大学期间,校长陈垣遍邀京城学人到此吟诗作赋,并成立了“海棠诗社”,包括王国维、余嘉锡、陈寅恪、鲁迅、顾随、张伯驹等都曾参与。2010年,著名红学专家周汝昌致信恭王府,建议重新设立海棠诗社,“一个修缮完好的府第,修得再好,也无非是个物质空间,要兴盛起来,必须还要有内在的精神活动、内在生命”。2011年起,恭王府博物馆正式恢复“海棠雅集”传统,每年4月中旬在馆内举办,邀请国内专家学者来到恭王府,欣赏海棠,吟诵诗词,迄今为止举办了11届,已成为国内诗词学界的盛事。正如冯乃恩在接受媒体采访时所说,恭王府博物馆不再只是一个物理空间,而是具有内在生命力的文化空间,通过这些活动,也把精雅文化生活方式传承下来。

上个月中旬,张建专程去天津拜访叶嘉莹,而这几乎成为近些年来恭王府海棠雅集举办前的惯例。因为,百岁高龄的著名诗词学家叶嘉莹正是恭王府海棠雅集的忠实“粉丝”,她不仅多次参与并创作了《金缕曲》《水龙吟》等作品,2017年还出任恭王府海棠诗社社长。据张建介绍,上世纪40年代,叶嘉莹正在辅仁大学读书,虽知当时海棠雅集盛事,但遗憾未能亲历。2014年,她在90岁高龄时,终于实现多年夙愿,首次参加了恭王府海棠雅集。

“叶先生身穿一袭素雅长衫,登上宝约楼(即后罩楼)——这是当年辅仁大学的女生宿舍之一。”张建至今还记得,那日叶嘉莹站在瞻霁楼牌匾下面,扶着栏杆,面向着一株怒放的西府海棠,自言自语道:“海棠开得真好,如果南开大学迦陵学舍也有这样的海棠就好了。”同年,恭王府特别为迦陵学舍移植了两棵海棠,送给叶嘉莹一份“惊喜”。

近几年,恭王府博物馆致力于打造活态文化空间,恢复历史上曾经有过的活动,让昆曲、古琴或者非遗等传统艺术在它原来生长的环境中重现生机。冯乃恩表示,让文物“活起来”,让中华优秀传统文化走进大家的日常生活,不断满足人们对美好生活的追求和向往。比如,曾在2013年、2014年中秋在大戏楼举办的“中秋寄唱”活动,也是恭王府博物馆文物活化的重要“案例”之一。从海棠雅集征集的大量优秀古典诗词作品中甄选十余首,经由昆曲专家谱曲,再由戏曲名家现场演出——演出场地就是著名的恭王府大戏楼。据介绍,恭王府大戏楼建于同治年间,是我国现存独一无二的全封闭式戏楼。但是,恭王府博物馆没有将之“圈”起来,而是探索活化大戏楼等场所的方式方法,策划各种开放式文化活动。

恭王府大戏楼。

另外,每年文化和自然遗产日期间,恭王府还会在大戏楼举办“良辰美景——非遗演出季”,邀请昆曲演员和古琴演奏者演出。2020年的“良辰美景”昆曲古琴表演一改传统做法,把演出设在恭王府的室外园林中,线上线下逾千万观众“云互动”。2021年“官式建筑营造技艺(恭王府)”入选北京市第五批市级非物质文化遗产代表性项目之后,今年3月20日恭王府博物馆举办了“中国传统建筑模型制作技艺展”,除了展示中国文化遗产研究院的传统建筑模型精品及相关文献,还现场呈现传统建筑模型制作技艺,更让游客惊喜的是,还会“邂逅”沉浸式话剧“穿越”表演。

今年是恭王府博物馆创建40周年,张建特意查找出1885年和1887年,恭王府历史上曾举办的两次堂会戏的戏目单,“萃集了当时京中各大名班名伶,连演数场,演出剧目达70余出,创当时王府堂会戏规模盛大之最。”他拿着戏单,与中国昆剧古琴研究会会长田青沟通,希望能重现当时盛状。“这就是艺术与美学的百年时空穿梭,时代变了,人变了,唯有艺术保留下来。”

百年紫藤架下喝咖啡,让恭王府成为年轻人的最爱

对柳荫街的街坊们来说,恭王府是一个很特别的存在,他们感到骄傲又亲切,逢年过节会去大戏楼看演出,或是热心地去当志愿者,为游客讲解。在很多年轻人眼里,今天的恭王府同样充满吸引力。

孟晓雪是一位90后,小时候曾在柳荫街住过,最深的印象就是妈妈带着她去恭王府看海棠。不过,现在她觉得恭王府似乎更生动、更有趣,一年会去好几次,每次逛恭王府都有新发现,比如有意思的展览,有特点的文创等,尤其是恭王府非遗项目春分祈福大典,参加了好几年。“以前觉得恭王府就是一处景点,现在觉得更像博物馆或者生活空间了。”她手腕上戴着一条精致的绿色镶钻小粽子造型手链,就是去年端午节在恭王府网店买的。

恭王府博物馆,银安殿后台阶放置了一件艺术作品《回响》。

恭王府博物馆位于什刹海历史文化保护区的核心区域,也是北京中轴线文化带覆盖区。什刹海地区是北京内城唯一具有开阔水面的开放型景区和面积最大的历史文化保护区,现保存有40多处风貌完整的胡同院落、庙宇堂馆、王府园林和名人故居。因此,冯乃恩提出了“依托什刹海社区,推动社区博物馆建设”的理念,与什刹海地区保持联系,积极融入周边居民生活。他指出,树立“大文创”概念的博物馆公共服务,用博物馆的各项业务工作去承接学术研究结果,并转化成包括展览、展示、出版、图书、社教活动、文创产品、新媒体产品等在内的各种各样的公共服务,提供给广大人民群众,同时创新性开展跨界合作,比如出品互动剧,举办网络文学大赛,与新京报社创新文化传播平台等,“让文物 ‘活起来 ’。”

所以,今天的恭王府不仅仅是学术的、古老的,或者高高在上的古建筑古文物,更是年轻的、充满创意的甚至是好玩的“活化空间”。近年来,恭王府树立“大文创”概念的博物馆公共服务,让精雅生活走进年轻人的日常生活。比如,彩画遗迹的数字化采集不仅用于恭王府古建筑历史文化研究,同时还助力文创产品开发。

孟晓雪的手链是恭王府博物馆去年端午时节推出的“一见粽情 紫藤你”系列饰品,据恭王府博物馆经营管理处处长陈桂兰介绍,该系列产品设计灵感来源于恭王府标志性植物百年紫藤以及花期相应的端午食粽节俗,融合紫藤、彩画、端午节俗,结合恭王府福文化和府主人生平,衍生出谐音“一见钟情 只疼你”系列。该系列首饰由手链、项链、胸针、耳钉和耳坠五种单品组成。紫藤耳坠将紫藤花与寓意“天降鸿福”的蝙蝠纹样,以波板连动结构相连,灵动优雅;蝙蝠上的百福芯包镶红宝石耳钉,采用纳米微雕工艺,内含101个福字,非常受欢迎。据了解,恭王府的首饰馆即将开业,里面将展出百余件饰品,很多都还是基于王府植物花卉的挖掘设计。

据陈桂兰透露,恭王府博物馆还在南广场规划了饮品馆。“为年轻人营造在紫藤萝架下喝咖啡的场景,空间设计与古建相结合,设计元素融入了大戏楼的紫藤彩画,还会开发茶具、咖啡用具等文创产品。”更有趣的是,还将根据恭王府的历史记载,比如恭亲王奕䜣的诗词或者相关文献中关于茶和饮食的记录,开发独一无二的恭博专属饮品。“相信未来将成为恭王府博物馆的网红打卡地。”

新京报记者 曲筱艺

编辑 李铮

校对 赵琳

图片 新京报记者 浦峰 摄(除署名外)