他们的港乐记忆|词人陈少琪:《风再起时》里有我的“双重遗憾”

2022-08-26 12:50

订阅

前言

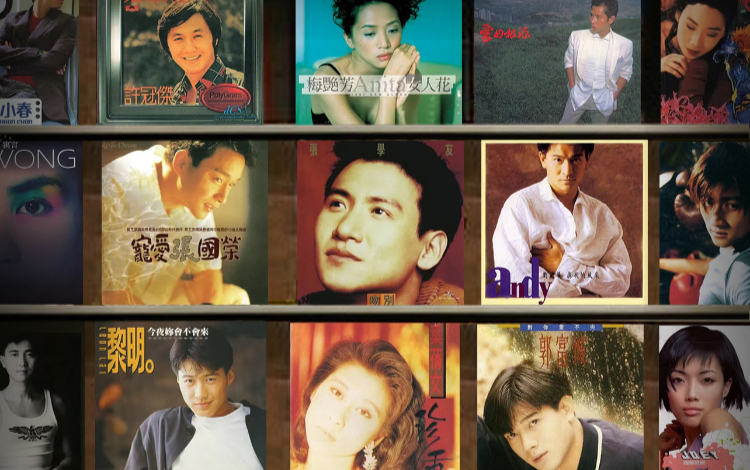

香港流行音乐曾经影响了几代人的成长,“听流行歌”也是当时年轻人最大的娱乐。港乐因为词曲细腻,表达直接,有些歌在私人语境里非常贴合听者的生活,因此许多港乐歌迷听歌时,也顺便埋下了与歌有关的回忆。明星与港乐的关系也是如此,在新京报专访的李玟、杨千嬅、梁汉文、林晓峰、炎明熹、曾比特、陈少琪、陈光荣几位创作者中,他们表示生命中至少有一首香港流行歌曲对自己影响深远。这些歌有的见证了自己和亲人的生活,有的影响了自己之后的创作……在他们与港乐的记忆故事中,我们也能再次感受到,港乐独特的生命力。

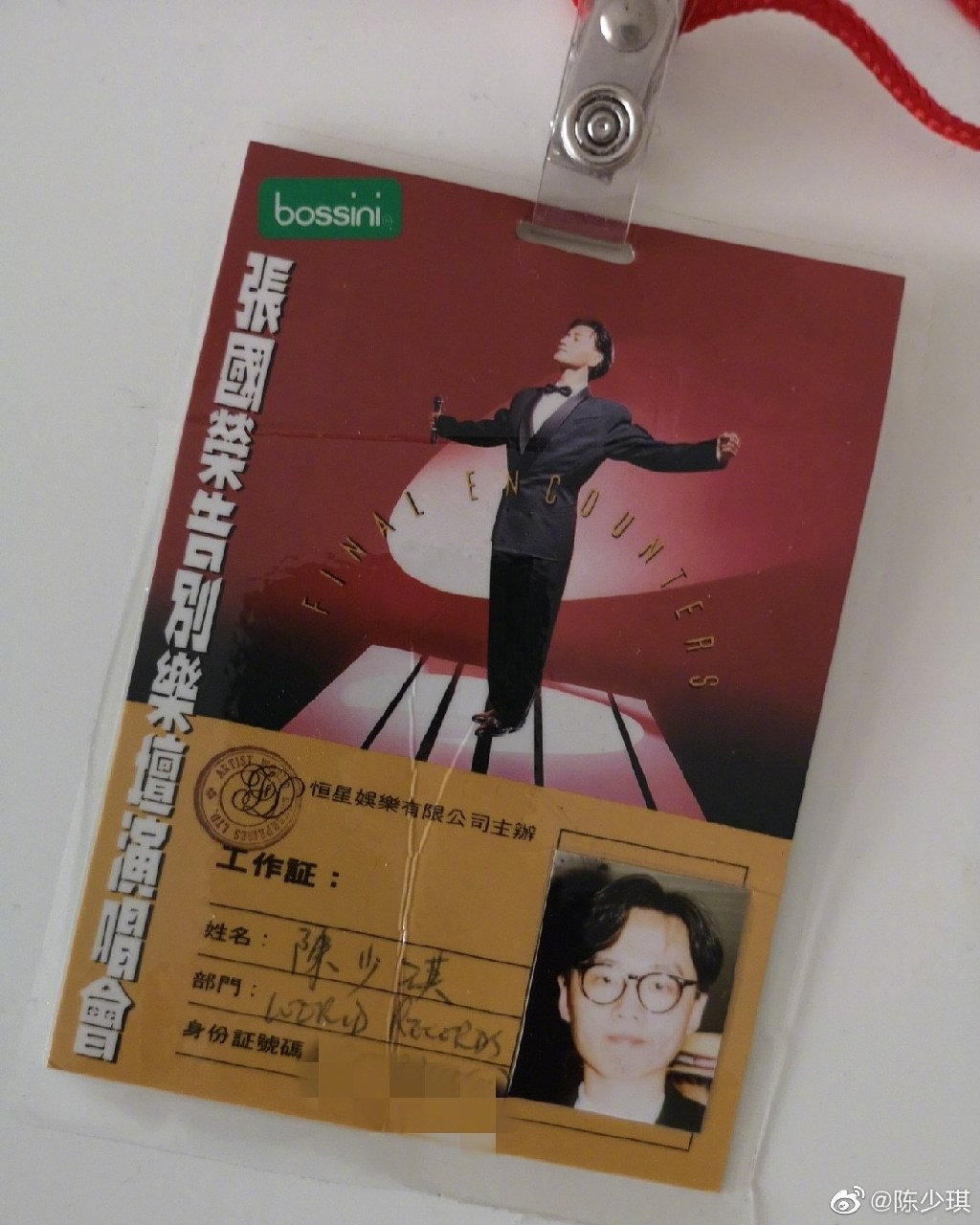

《风再起时》收录在1989年专辑《Final Encounter》中。

选曲:《风再起时》

原唱:张国荣

作词:陈少琪

作曲:张国荣

“‘但愿用热烈掌声欢送我’每听一次,都痛心疾首”。

《风再起时》作词人陈少琪。 受访者供图

【回忆】那首港乐

——每次听《风再起时》我都痛心疾首

如果非要让陈少琪选一首他最喜欢的、对他影响最深远的港乐,这个答案大概是无解的,“这个问题太难了,我只能说每一个阶段都有。”写过三千多首歌,监制过无数金曲,从《夕阳之歌》《这个冬天不再冷》到《风再起时》《飞花》,陈少琪在近三十年的音乐制作中见证了香港乐坛的起起落落。陈少琪多年来一直佳作不断,他担任过音乐制作人、演唱会总监、微电影监制,见证了无数歌手从寂寂无名到红极一时,也在乐坛的每个发展阶段抒发着自己对音乐的一腔赤诚。

《风再起时》中有一句歌词“风再起时,默默地这心不再计较与奔驰”,这首由张国荣演唱,表达不再计较、淡然自得人生态度的金曲,被陈少琪比喻为自己的“遗憾”,他说,“很多时候听到这首歌,我就非常想念哥哥(张国荣昵称),每到4月1日,这首歌都会被不断重播,每播一次,都夹杂着我内心对他离世的遗憾”。

时间拉回到1989年,出于对娱乐圈的厌倦,彼时处于事业巅峰的张国荣想选择隐退。一天晚上,陈少琪、张国荣、黎小田(张国荣的制作人)一起吃饭,张国荣提出想为自己的隐退演唱会量身打造一首歌,陈少琪告诉张国荣“既然你的成名曲是《风继续吹》,那我写一首歌叫《风再起时》,让风再起的时候,你的歌迷就能想起你。”这个提议让张国荣一口答应,他说“好”。陈少琪回忆,不到五分钟的时间,张国荣就哼出了这首歌的曲调,黎小田立马拿来纸笔,把他哼唱的简谱写了下来,写完拿走一份去编曲,陈少琪则带着简谱回家写词:“一般写词前我都有旋律小样,但这首什么都没有,我照着简谱写。哥哥一路走来,所有的奋斗过程我都了解,我们一起去巡演、去旅游,是非常好的朋友。但我在创作这首歌时从未预料过哥哥会离开我们,后来这首歌却发酵为歌迷悼念他的一种方式。我记得他出殡那天,灵车驶出灵堂时大家会用这首歌来送别他。这首歌我每一次听,都会想起歌迷们一边哭、一边鼓掌的场景,每次都痛心疾首。”

陈少琪一向是个重情重义的人,《风再起时》之所以被他称为“双重遗憾”,除了是对张国荣的惋惜,还有对陈百强的纪念,后来陈百强也翻唱了这首歌,他发现这两个人都不在了,遗憾至极。包括由陈少琪填词的《夕阳之歌》,这也是梅艳芳人生最后一场演唱会时唱的最后一首歌,梅艳芳穿着婚纱“嫁给了”音乐,歌唱着人生,这一切被陈少琪看在眼里,感动在心里:“后来我选择北上继续音乐道路,很大一部分原因是他们相继离开了,这件事对我打击很大,我也很明确‘聚光灯’已经逐渐北移了。我如果再一直在香港做下去,一是自己会伤心,二是很难再在香港等到第二个哥哥了,我想换个环境继续做音乐,带着对朋友的思念,继续追逐音乐,在内地音乐市场留下痕迹。”

2020年4月1日,陈少琪晒出曾经的照片怀念好友张国荣。

【在地】那时乐坛

——那个年代的歌手,愿意为事业拼尽一切

大概是天赋使然,陈少琪回忆七八岁时他就会写词,没经过任何培训,也非刻意完成任务,他从来不会把填词当成一份工作,没有赚不赚钱的动机,他就是“自己喜欢”:“不谦虚地概括我和作词结缘,大概就是‘与生俱来’吧。从一开始我就有一种创作的能力。写词是需要乐感的,比如我听到一个旋律,确定要写什么主题,在这个题材里,我很清楚要放哪些字词进去,哪个拍子重,需要用哪个字,哪个字合适去押韵。”

陈少琪写过爱情、亲情、友情,讲述过真爱、失恋,描绘过风景、日常,几千首歌曲讲述着大千世界,问他灵感和素材从何而来,他笑着回答说自己是个“经常出卖朋友的人”:“很多人跟我讲故事,我或许第一时间就会‘出卖’他的人生(笑)。每个人都有很多人生经历、体悟,比如你跟我讲你分手的故事,我觉得有点的话第二天就会把它写出来,就是很会把生活素材转化为歌词。写词是需要很高的概括能力的,你要用150到200字来讲故事,讲人生道理、情感伤痛,这是不能有废话的。”

上世纪八十年代,陈少琪入行,那时的香港乐坛群星闪耀,许冠杰、郑国江、林振强等前辈雄踞词坛。陈少琪并没有被强大的压力“唬住”,而是决定坚持自己的风格“创(创作)出一条路来”。他坚持词作的精准与创作的画面感,写出了很多独具风格的金曲,在这个过程中,陈少琪也与很多歌手成为一生挚友,他了解他们,帮助他们,为他们量身打造很多适合的歌,共同铸造鼎盛的音乐时代。

2021年,陈少琪受邀参加电影《梅艳芳》的交流会,他发文写道,“那一年,我为她演的《英雄本色3》写了主题歌《夕阳之歌》,当时我24岁。我不预期大家会明白14年后,当我坐在红馆的第一排,看着她穿着为自己准备但最终用不上的婚纱,唱出人生最后这首歌时我的心情。”

在陈少琪看来,这些歌手无论是人品或是作品都被大家推崇的原因,在于他们的演艺态度,愿意吃苦,愿意为事业拼尽一切,这些努力让他们具有永不过时的超高素质:“张国荣、梅艳芳、谭咏麟、张学友等,他们都是吃了很多苦才成功的。那个年代他们根本没有现在的条件,比如现在一个歌手出道就有公司给他营销,有专用车、助理、化妆师一堆人照顾,那个年代的歌手什么都没有,白天可能要上班,晚上在夜场里唱歌赚点钱,在很激烈的竞争中等一个机会才能脱颖而出。我记得上世纪80年代,张国荣已经很火了,但巡演也不能带助理,当时的一位导演到美国演唱会场馆的后台探班,就看到张国荣自己在那熨衣服,服装造型自己包办。当歌手真的不是一件简单的事情,那时也没有高科技帮你调音、修音,全场几千名观众等着,遇到没有话筒,你也必须自己唱,唱得每个人都听清楚。我觉得现在条件太好会把一个歌手惯坏,这是不行的。吃苦、敬业的精神需要传承,要像他们那样,什么问题都能自己扛,都能自己解决。”

【共生】而今港乐

——没有式微,香港音乐人还在坚持创作

时至今日,陈少琪还在继续创作,不仅多首作品被当红节目《声生不息》“翻新”改编,自己也继续创作了庆祝香港回归25周年主题曲《前》等传唱度极高的歌曲,这些作品给如今的乐坛带来新气象,也见证了这位词人无论何时何地都保持着实力。

生活中,陈少琪还是摄影师、画家、模型发烧友,他兴趣广泛、活力无限,任何环境下都能够成就一首好歌,也积极地提携新人为乐坛做贡献:“创作跟画画、模型一样,是有逻辑的。这些年很多人问我这首歌怎么形成的,比如画画,你需要构图,写歌亦是同理。我写歌词,一般会先构建主题,寻找创作动机再做文案,不管字数、不管押韵,去找到歌的灵魂自然创作。如果写词你总是写完一句‘憋’第二句,歌都没有灵魂和吸引力,还写歌词干嘛?(笑)”

陈少琪日常画画练习。

陈少琪做了一辈子创作,他对港乐有着深厚情感,也希望新一代创作者能延续港乐的荣光,他想慷慨地对新生代创作者分享自己的经验。陈少琪说自己是一个幸运儿,能拥有填词的天赋和创作的机会。无数荣誉加身时,他依然清醒地意识到创作一定是要做忠于音乐的好歌,而不是为了迎合市场、资本利润做快餐文化:“这么多年,我坚持的是做作品,不做商品。记得2005年刚来北京的时候,彩铃火得不得了,当时所有人都跟我说彩铃只要十秒,用十秒去抓人眼球,你写这些能赚很多钱,但在我看来这些更像是快销品。我是做作品的,听众也需要作品,所以我会坚持做真正能留下来的曲子。”

这些年来,很多评论对香港乐坛的形容都是“萧条”,尤其是“港乐难返当年荣光”“港乐式微”。陈少琪不赞同这样的说法,他认为港乐从来没有不行,只不过聚光灯在千禧年后移到了别的市场,但喜欢音乐、努力做音乐的人依旧坚持:“香港流行音乐之所以在20世纪八九十年代如此辉煌,是因为我们起步早,所以可以辐射到全国,甚至还有一代歌手红遍世界。到后来,各地乐坛都在发展,大家聚焦的音乐不一样了,可能让人觉得‘没人听港乐了’,但香港从未离开舞台,香港音乐人还在坚持创作。市场我们控制不了,要打通观众群体也很难,但我们能为作品负责任,有多少人听,跟作品的质量没有关系。同样,有很多大流行的歌曲,质量都不好。”

新京报记者 周慧晓婉

编辑 田偲妮

校对 吴兴发

来阅读我的更多文章吧

周慧晓婉

新京报记者

记者主页