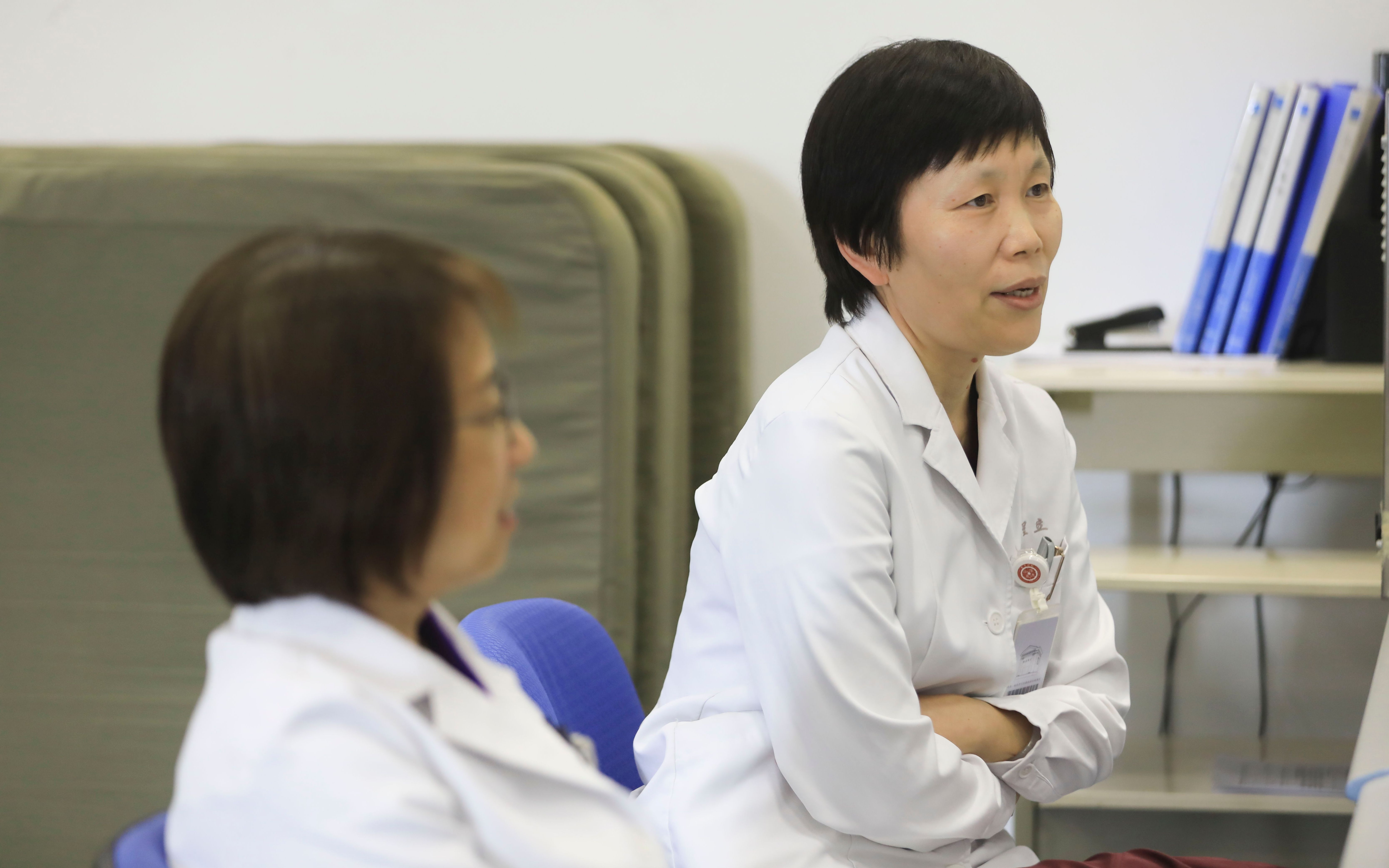

北京大学第一医院呼吸和危重症医学科副主任阙呈立教授(右)、康复医学科副主任黄真。

北京大学第一医院儿科副主任熊晖教授、骨科主任李淳德教授(右)。

在北京大学第一医院门诊楼5层的一间诊室里,每月第一个周四的下午,儿科副主任熊晖、呼吸和危重症医学科副主任阙呈立、骨科主任李淳德、康复医学科副主任黄真及相关科室成员就会汇聚在此,专门接诊一群患有罕见神经肌肉病的孩子——不能像其他小朋友一样奔跑嬉戏,甚至不能自己站立或坐起来看看这个世界。

脊髓性肌萎缩症(SMA)、先天性肌无力综合征,因肌肉本身病变而导致的各种先天性肌病、肌营养不良、代谢性肌病、炎症性肌病……这类神经肌肉病很多是遗传病,也是发病率很低的罕见病,多由基因突变所致。虽然很多专家学者致力于研究基因治疗方法,但都还处在研发早期或临床试验阶段。

儿童神经肌肉病不仅累及周围神经和骨骼肌,对呼吸肌和心肌也有严重影响。长期肌无力还会导致继发性的骨关节变形,脊柱的变形又会加重呼吸问题,呼吸或心脏功能衰竭往往才是这类患者的直接死亡原因。因此,儿童神经肌肉病需要长期综合治疗,早期的呼吸、心脏和脊柱关节的管理以及康复指导尤为重要。

“我们或许无法延长他们生命的长度,但至少能拓宽他们生命的宽度。”这句话,道出上述专家的心声。他们,一直想为这群出生就“与众不同”的孩子们做点什么。

2016年10月13日,北京大学第一医院神经肌肉病多学科联合门诊(以下简称“MDT门诊”)成立,汇聚多学科的力量,为孩子们“拓宽”生命的宽度。截至目前,已累计为148位患者提供服务,就诊疾病种类22种,以SMA和遗传性肌病为主。

触动:如果不放弃,我们能为孩子们做什么?

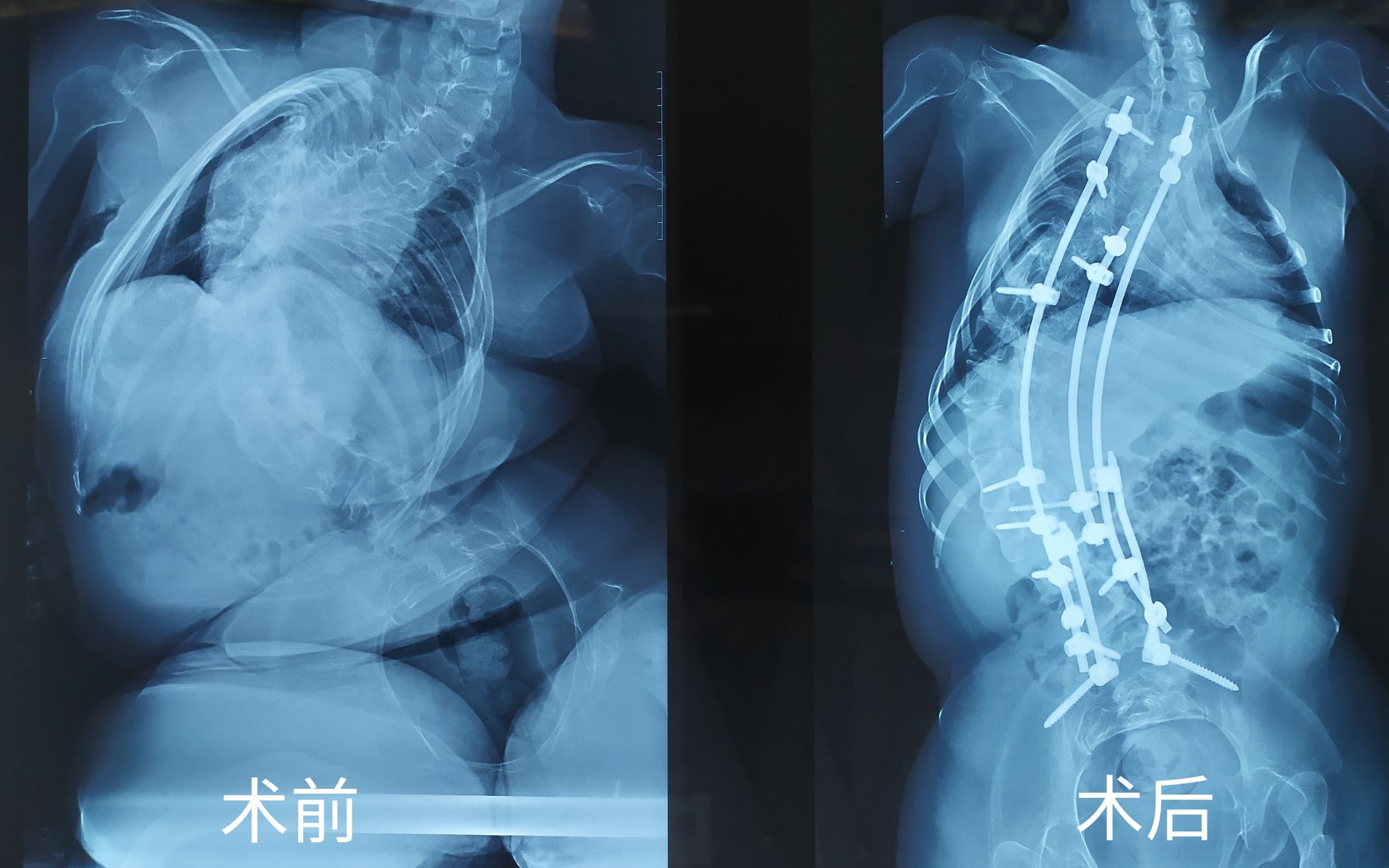

手术前后的对比。

“妈妈,我不想喘气儿了。”10年前的一个早上,那个叫辰辰(化名)的孩子走了。患有先天性肌营养不良的她,与疾病缠斗10多年,终是落败。她虽然身患无法治愈的重疾,却拿到过北京市奥数竞赛第一名,一口流利的英语甚至能和美国来的医生顺畅交流。

辰辰的离世,就像一根刺扎在熊晖的心里,再次回忆,依旧揪心到泪目。她始终觉得,像辰辰这样患有神经肌肉病的孩子,尽管疾病无法治愈,但应该活得更好。

在熊晖的从医生涯中,面对过很多个“辰辰”,由于治疗手段有限,作为医生的她,经常有一种无力感。“做点什么,比什么都不做更好。”这种想法,早已在心里扎根。她一直记得一张幻灯片,那是一个以色列患儿拉着拉杆箱书包上学的背影,书包上放着的,是维系生命的呼吸机。

脊髓性肌萎缩症(SMA)1型的患儿,当时在国内可能活不过两岁,但在以色列,却可以活到10多岁。哪怕孩子因为病情进展到最后只有眼珠能够转动,水疗、呼吸支持等辅助治疗,依然让他能活着看这个美好的世界。“原来这样的孩子,可以活得更久、活得更好。面对无法治愈的患儿,我们也很煎熬,但不能因为疾病不可逆,就让孩子自生自灭。”

曾经在以色列一家教会医院交流学习的李淳德,更是被医院大厅里那群坐着电动轮椅的孩子所触动。这些孩子的病情,在当时的国内可能已经放弃治疗,但在这家教会医院,医生们每两周都会安排时间为这样的孩子做手术。“虽然那时的技术并不像现在这样进步,但他们接受不完美的生命,从不放弃,这种对生命的敬畏,让我很有感触。”李淳德说。

阙呈立也是在与美国呼吸科同仁交流时才知道,以前曾有中国的患儿会定期去美国随访,因为他们在国内没有找到能诊治这个疾病的医生,没有专门针对神经肌肉病的系统治疗。

“如果不放弃,我们能为孩子们做什么?”神经肌肉病患者往往行动不便,来回奔走于几个不同时间出诊的专家门诊非常困难,加上部分检查等待时间较长,患者或家长往往放弃了就诊,没有定期针对呼吸、骨关节功能进行评估和干预,也没有定期进行康复训练,以至于很快发展到呼吸衰竭。

这类疾病的呼吸、关节并发症都有各自的特点,且有一系列成熟的评估方式和治疗标准,普通的呼吸科、骨科医师可能并不了解这类疾病,因此非常需要具备这方面专业知识的医师来进行相关的评估和治疗。由儿科、呼吸科、骨科、康复医学科等专业团队组成的多学科联合门诊的一站式诊疗模式,是当前诊断、治疗儿童神经肌肉病的最佳方案。

2016年10月13日,北京大学第一医院儿童神经肌肉病多学科联合门诊开设,团队由儿科熊晖教授、呼吸和危重症医学科阙呈立教授、骨科李淳德教授、康复医学科黄真及相关科室成员组成,强强联合,旨在为神经肌肉病患儿提供一站式规范化诊疗方案。同时,妇产科、心血管内科、麻醉科等对病例的个性化诊疗也提供了极大助力。

“既然我们现在有能力、有技术可以让孩子的生活质量提高,还是值得去做。”熊晖说,这类疾病,即便有药物也很贵,手术也有风险,不可控因素很多,但大家都在尽力给孩子们最大的帮助。

MDT门诊主要的诊治疾病范围包括脊髓性肌萎缩症,各种遗传性肌病,包括先天性肌营养不良、面肩肱肌营养不良、肢带型肌营养不良、先天性肌病等,以及其他有相关问题的儿童神经肌肉疾病。

有了MDT门诊,患儿家长不用再抱着孩子或推着坐轮椅的孩子,在各个科室之间来回穿梭。预约挂号后,所有相关检查会在会诊前提前完成。会诊时,与疾病相关的多学科专家为患儿联合就诊,近一个小时的会诊时间里,他们将充分与患儿及家属交流,选择最合适的治疗方案。

联合:多学科会诊,为笑笑拿出最佳治疗方案

专家会诊。

4月1日,17岁的笑笑(化名)被妈妈推着轮椅进入MDT门诊,她们慕名而来。2018年,MDT专家团队曾接诊了一位同样因神经肌肉病而导致脊柱严重侧弯的患儿,并成功为其实施脊柱矫形手术,这是MDT专家团队完成的第一例高难度脊柱侧弯矫正术。病友的成功手术,让笑笑和妈妈动心,她们鼓起勇气跨出这一步。

笑笑确诊SMA时,才1岁半,确诊单上的日期写着“2006年8月”。在确诊前她们走了很多弯路,还曾有医生预言,她活不到2岁。在接下来的日子里,妈妈带她看中医,吃中药、按摩,做康复,现在17岁的她可谓是“奇迹”。

小时候的笑笑经常问妈妈:“我为什么跟别的孩子不一样?为什么不能动?”随着年龄的增长,她对SMA有了一定的了解,也知道这个病无法治愈。随着疾病进展,无力的肌肉无法协助脊柱支撑起笑笑的身体,脊柱开始扭曲变形。笑笑记得,这大约发生在八岁半,病情进展很快,她变得不能久坐,侧躺久了也会腰疼,上半身随着变形的脊柱一起扭曲,到最后,肋骨底部已经撞击到盆骨。在夜里,她经常会疼醒,不得不在妈妈的协助下翻身。疼痛越来越剧烈,有时整宿只能睡1小时。

因为上半身变形,笑笑的呼吸功能也受到了影响。“她的肺功能只有常人的40%。”呼吸和危重症医学科副主任阙呈立说。

“其实我自己真的没觉得多么痛苦,虽然疼起来的时候确实比较疼,但翻个身就能缓解。”笑笑学会了妈妈的豁达,微笑面对这个与生俱来的疾病。她记得妈妈说过:“咱们活一天赚一天,活一天乐呵一天。”

在医生们眼里,笑笑是个开朗爱笑的孩子,聪明、积极、坚强。然而,他们为笑笑会诊时,不得不把残酷的事实摆在母女俩面前。手术需要打开笑笑的整个背部,将旋转扭曲的脊柱尽可能地去矫正好,术中、术后都存在不小的风险。

“她的脊柱就像拧成一团的毛巾,旋转、弯曲,骨盆也随着脊柱一起旋转,里面已经没有正常的骨结构了,手术难度非常大。”李淳德说,SMA患儿90%以上都会发生脊柱变形,在严重变形前,需要依靠支具康复,减少畸形。手术是因为笑笑脊柱极度扭曲变形带来的躯体疼痛和胸廓畸形产生的呼吸功能衰竭。好在笑笑的心肺功能等指标都好于第一例患者。在专家联合会诊下,最终敲定了手术方案和呼吸支持、康复方案。

会诊结束后,走到门边的笑笑妈妈突然转身,向医生们深深地鞠了一躬,她说:“孩子现在没能力,我给你们鞠个躬,把孩子拜托给你们了。”

“妈妈的话都说到这个份上了,我们又有这么好的团队,为什么不去拼一下?”熊晖说,笑笑的妈妈很伟大,只要能让女儿多活几天,她都愿意去冒这个风险。之后她才知道,母女俩回到病房痛哭了一场。“有时候挺残忍的,会诊时孩子就在妈妈身边,所有的风险她都能听到。”

改变:10个小时的手术成功了,笑笑“长高”了

手术成功后笑笑比之前高了不少。

5月25日一早,笑笑被推进手术室,她要面临的挑战开始了。为其主刀的李淳德,也开始了又一次挑战。几十个特制钉子在导航的指引下打入笑笑的脊柱,将扭曲变形的脊柱逐渐还原。稍有不慎,一旦钉子打偏戳中大血管或者是打入脊柱的椎管内,笑笑就可能面临瘫痪或死亡的风险。

10个小时后,当手术结束时,李淳德尽管已经累瘫在手术室的坐椅上,仍是立刻给联合门诊的微信群里发信息,说“手术下来了”,却没敢说“手术成功”,等到笑笑差不多稳定了,才在群里宣布。“真的提心吊胆,因为这样的手术,连教科书里也没有标准,手术辛苦,但很顺利,效果比预想的要好。”李淳德说。

手术成功,并不意味着笑笑就渡过了难关,被送入重症监护室的她,还将面临术后感染等多重关卡。“她插着呼吸管,无法表达,只能用眼神跟我们交流。”阙呈立说,术后孩子突然发烧,急坏了门外等候的妈妈。因为他们和妈妈交代过,手术室或复苏室发生的恶性高热就如同狂犬病一样凶猛。

阙呈立与监护室的医生们很快为笑笑确定了病因及使用哪种抗生素,并将感染迅速控制住。从术后到出重症监护室,笑笑只用了两天时间。“如何把握拔管时机、果断拔管,以及拔管后的有效排痰和辅助呼吸,我们的呼吸和危重症医学科起了非常大的作用。因为呼吸机拔管越早并发症越少,这么大创面的手术,笑笑只用了两天就出了重症监护室,说明了我们的实力。”说起术后在重症监护室发生的事,李淳德也忍不住自夸。

想起笑笑拔管后肺部大量的痰鸣音及一次次无力的咳嗽,阙呈立至今还深有感触。当时呼吸监护室的护士姐姐就一直站在笑笑旁边,“吸气1、2、3”,然后在笑笑呼气咳嗽时护士快速按压她的腹部,等笑笑把痰运到嘴角,护士再用吸痰管轻柔地经口吸痰,有时什么也吸不到,有时出来一点点……就这样一遍一遍,经过一天一夜的努力,笑笑的痰终于开始少了。不仅如此,为了适应拔管后无创通气的无缝序贯,呼吸睡眠室的工作人员在术前一周就开始给笑笑试用无创呼吸机。

康复也在笑笑清醒后在重症监护室就开始了。“绷劲、放松、绷劲、放松……”当笑笑躺在病床上无法动弹时,康复医学科副主任黄真就来到她的病床前,指导她的肌肉静力收缩,促进血液循环。同时,笑笑跟着黄真开始训练呼吸,训练方法早在术前就已经学会。“你看,大关都闯过来了,后面就容易了,坚持住这一两天,我们就能慢慢坐起来了。”在为笑笑进行康复训练时,黄真也在给发烧的笑笑做着心理安抚工作。

当笑笑回到普通病房后,头部抗阻力训练等更多的康复训练在等着她。手术改变了她身体的生物力线,原来的平衡被打破,当她能坐起来的时候,却发现头立不住了,不停地晃,用李淳德的话来形容,如同“一滩烂泥”。

“我们需要慢慢训练她的头控能力,让她能够立住,这也是术后最大的工作。”黄真说,这个训练其实挺辛苦,笑笑一度不会用力,每次训练完脖子疼、肩胛骨疼、肩膀疼。“她不知道自己有多大潜力,在不断尝试,我们也不断给她信心。”黄真说,笑笑每一天都在进步,在康复训练的同时,他们也教会了笑笑的妈妈,因为在出院后,居家康复需要长期进行。

6月11日,是笑笑出院的日子。这一天,她坐在自己的电动轮椅上,笑嘻嘻地看着医生们。手术拉直了弯曲的脊柱,笑笑“长高”了,电动轮椅似乎变矮了,笑笑的头已经高出轮椅靠背。脊柱畸形减轻后,笑笑的腰肋部疼痛和肺功能得到了明显改善,夜间睡眠质量也提高了。“我相信,这孩子再经过一个月的康复,肯定可以更好。”黄真说。

“按之前流行的话,给101分不怕他骄傲,真的非常、非常、非常好!”笑笑说,这次治疗最大的感受就是医生们特别好、非常亲切,每个人都很细心,很耐心。从她术后清醒能说话开始,就和医生们说了很多次感谢。她依然记得,在决定手术的那次会诊时医生们说的话:“既然决定了,我们就一起一关一关地闯!”那一刻,她满心感动,也对这群敬业的医生产生了不可名状的信任感。

如今,笑笑在家天天坚持康复训练,她也会跟咨询手术的病友们交流,介绍自己手术的情况,并提醒病友们,尽早干预,好好戴辅具。

延续:让更多医生了解神经肌肉病联合诊疗模式

在各科专家们的精诚协作下,他们创造了一个又一个生命奇迹。

笑笑是这个多学科专家团队实施的第四例脊柱侧弯矫正术患儿。截至2021年6月,联合门诊已累计为69例SMA患者、70例各类遗传性肌病及8例其他神经肌肉病的患儿联合诊治。其中,有12患者行矫形外科手术,包括7例跟腱延长术,4例脊柱侧弯纠正术,1例斜颈手术。近90例患者完善了肺功能检查,70余例患儿行多导睡眠监测,所有患者均进行了呼吸支持指导、肌力评估和物理康复训练。

熊晖说,今年接诊的患儿中,还有个孩子躺着参加了今年的高考,他的梦想是考上北京大学。

“得这种病的孩子,往往都特别聪明,但会诊时也会有遗憾。有几个病例我们认为尽快手术效果会很好,但家长没有信心,毕竟这些孩子的预期生命不会太久。”李淳德说,当有的家长迫不及待地询问预后时,他们却不得不提醒,孩子因为疾病的原因可能活不了多久。“有的妈妈听完后哇哇大哭,很多时候真的挺无奈。”李淳德说。

神经肌肉病大多是罕见病,来MDT门诊就诊的患儿不算多,现阶段每个月仅有一个下午为患儿诊治。熊晖表示,在为这些患儿治疗的过程中,他们积累了大量的经验。“希望这一经验能推广到更多医院,让更多的医生认识神经肌肉病,学习多学科联合门诊治疗这类疾病的经验,为更多的患儿服务,尤其是如此高难度的脊柱外科矫形手术。”

6月24日,针对SMA规范化诊疗的首期医生培训项目正式启动,来自全国的15名神经内科、儿科、康复医学科医生将在北京大学第一医院接受SMA规范化诊疗的短期培训,学习、观摩、交流SMA的联合诊治。

“真的是艺高人胆大,我们解决了既往不敢想象的高难度手术,很多都走在了全国前列。”熊晖说起联合门诊成立以来所做的一系列高难度手术,语气里流露出自豪感。在各科专家们的精诚协作下,他们创造了一个又一个生命奇迹,为推动罕见病事业的发展提供了宝贵经验。

【小贴士】

北京大学第一医院儿童神经肌肉病多学科联合门诊

预约方式:团队专家首诊后推荐

就诊时间:每月第一个周四下午1:30

就诊地点:北京大学第一医院门诊楼5层特需会诊中心

预约电话:010-83572341/010-83572308

新京报记者 王卡拉

摄影/浦峰

资料图片由北京大学第一医院提供