北京南四环附近的一座小院里,文物修复师王博遇到了职业生涯最大的一次挑战:修复一件收藏在西藏的清代罗汉拓片。

埋头3个多月,这件被岁月磨损的斑驳拓片,仍没有完工。王博找到所有合适的原材料,捏着镊子,将一片片针眼大小的纸片,补进原画中。

这间院子是国家博物馆文保院所在地,国家级“文物医院”,保护修复国博文物的同时,每年还要为全国各类机构提供大量文物修复、复制等协助工作。

12月3日,新京报记者走进国博文保院,探秘这所此前极少公开的“文物医院”。

书画修复师王博在修复一件罗汉拓片。摄影/新京报记者 浦峰

书画修复师王博在修复一件罗汉拓片。摄影/新京报记者 浦峰

一位修复师自制的书画修复工具。摄影/新京报记者 浦峰

一位修复师自制的书画修复工具。摄影/新京报记者 浦峰

蝉翼薄纸修补清代拓片

王博正在经历耗时最长的一次修复。作为国博书画文献修复研究所的文物修复师,他已在工作台前坐了三个多月,面前这幅清代罗汉拓片只修了大半部分。

罗汉拓片来自西藏,由外单位委托修复。王博刚接手时,拓片上密密麻麻布满裂纹,黑色的纸面裸露出大量暗黄的底色。

“这张拓片装裱时直接贴在了布上,布与纸的韧性是不一样的,长年累月,布就把纸撑破了。”王博说,书画装裱很有学问,比较讲究的方式会在书画背后用三层纸层层贴合,防止书画破损。

他找到厂家专门定制六级棉连纸,这种纸薄如蝉翼,通常被用来做甲骨、青铜铭文的拓片。反复挑选、调试墨色后,他调出满意的颜色,可以与罗汉拓片经过数百年折旧的颜色假以乱真,把六级棉连纸拓黑。

修复时,王博用镊子挑出针眼大小的一点六级棉连纸片,一片片修补拓片的缺失。最难的是右下角的文字,缺失情况严重,他要将每个文字四周一点点补齐。就像阳文篆刻需要剔除四周,文字自然凸显,王博要把四周贴齐,文字才能恢复原状,这考验着他的细致和耐心。

除了王博所在的书画文献修复研究所,这家“文物医院”还下设环境监测研究所、藏品检测与分析研究所、金属器物修复研究所、器物修复研究所、油画修复研究所。据国家博物馆文保院副院长周靖程介绍, 6个研究所基本涵盖文物保护、修复的主要领域。

国家博物馆的143万件文物,在这里获得全方位的“健康服务”。同时,文保院还为全国文保行业进步提供技术支撑和协助修复。

书画修复师吕雪菲多年来复制临摹了众多珍贵书画。摄影/新京报记者 浦峰

书画修复师吕雪菲多年来复制临摹了众多珍贵书画。摄影/新京报记者 浦峰

80后炼成“临摹圣手”

文保院一间屋子里,吕雪菲沉浸在一幅山水临摹中。书法科班出身的她,最主要的工作是临摹复制书法作品。

国博文保院延续了传统的师承制模式,新员工入职后由师傅手把手教,磨炼3年,经过评审出具报告,才能出师独立承担修复任务。

目前全院有40人左右,绝大部分是文物修复师,有的精于分析、有的善于修复,每个人都有绝活,其中,“80后”已经成了主力军。

吕雪菲师承的绝活是临摹复制。很多博物馆里都有“大神”级别的复制人员,吕雪菲的师傅王秋仲就是其中一位。王秋仲在国博工作45年,临摹了3000多种、5000多件作品。如今,王秋仲已退休5年,返聘再干几年,这意味着,不久后吕雪菲将成为国博唯一的手迹类文物临摹复制人员。

复制藏品是国博日常工作的一部分,用途包括为珍贵文物作备份,作为文物“替身”对外借展,回馈捐赠者及家属等。

从中国人民大学书法专业硕士毕业后,吕雪菲就来到国博文保院。迄今8年间,她复制了约280余件藏品,大部分为书法、手迹类藏品,也有少量绘画。

依据传统,书法临摹都使用双钩法,但是师傅不提倡,因为“双钩”的字死板,墨色一样黑。于是,师徒俩都直接写,然后作修整,这对下笔功力要求更高。

毛笔书法藏品只是一部分,吕雪菲复制的书法手迹可谓五花八门,有胡适《科学概论》讲义手稿(钢笔)、周恩来亲笔起草的亚非会议补充发言稿(铅笔)、习近平总书记在河北梁家河考察时的午餐费用收据(签字笔)……

每一种载体、介质特性不同,没有放之四海皆准的办法,只能想尽各种方式。比如,有的钢笔字迹浓淡不均,吕雪菲需要试各种颜色的墨水,一个字分好几步、用不同的笔写成,有的墨色实在找不到,还要用毛笔“冒充”。铅笔字年代久了,经过摩擦显出“毛茸茸”的模糊感,为了复制这种感觉,她先尝试用手指摩挲,后来发现棉花是很好的帮手。

复制安徽凤阳小岗村生产队包干到户合同书时,18个农民的指印难住了她。她仔细分析了每个手印的墨迹形状和指纹形状,然后对照自己的10个手指的指纹,充分利用自己的手指复制了18个指印。

“每件藏品的特点都不一样,只能想尽一些办法。”吕雪菲说,对细节“魔鬼般”的苛刻要求,来自于她对自己的高标准,“必须无限趋近于原件。”

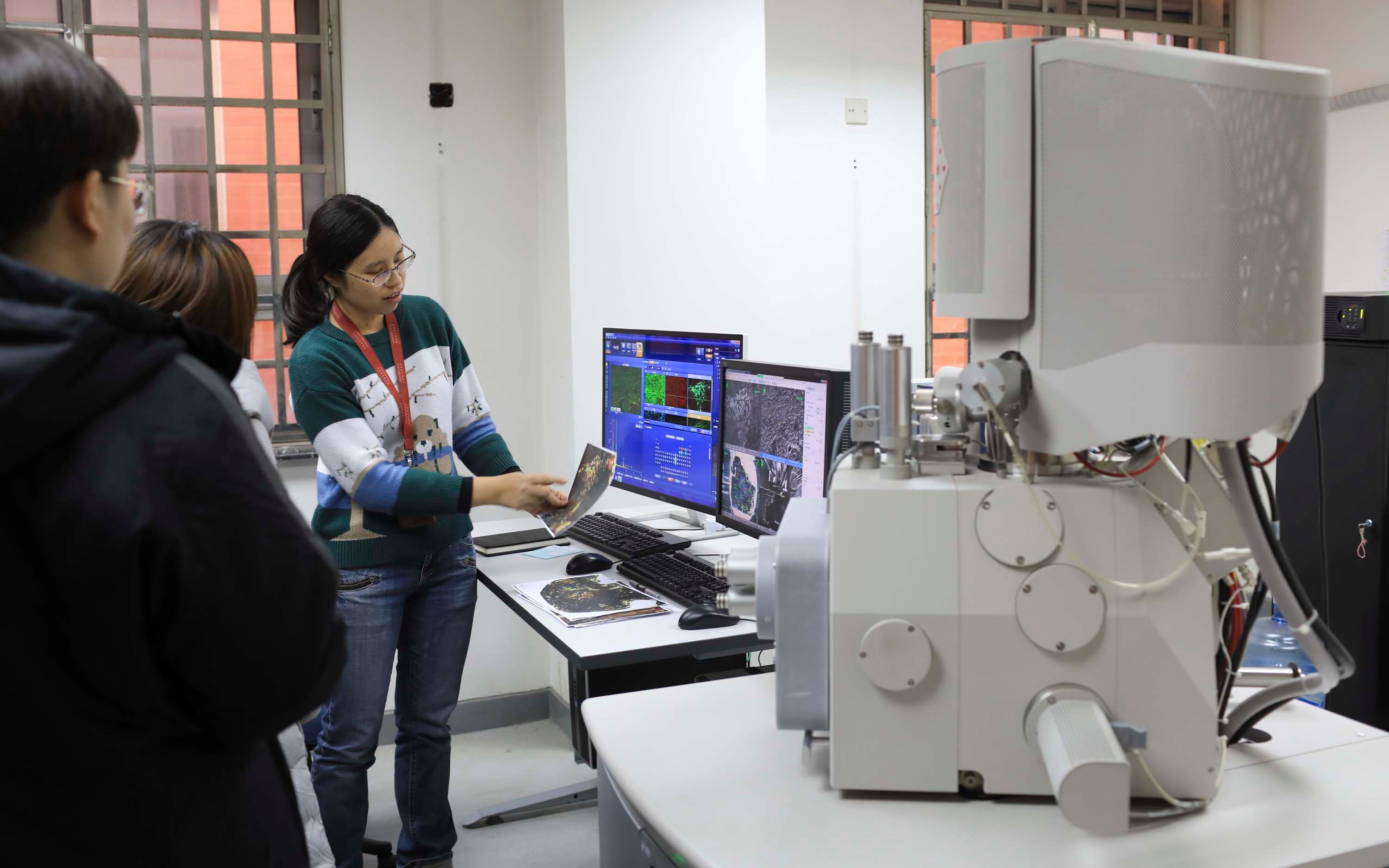

国博文保院使用的扫描电子显微镜,可将文物细节放大10万倍。摄影/新京报记者 浦峰

国博文保院使用的扫描电子显微镜,可将文物细节放大10万倍。摄影/新京报记者 浦峰

修复师正在清洁一件青铜器。摄影/新京报记者 浦峰

修复师正在清洁一件青铜器。摄影/新京报记者 浦峰

离子色谱仪问诊青铜器

如今,很多文博机构都建立了文物修复部门。早在新中国成立初期,国家博物馆就有了“文物医院”。

1950年,革命博物馆(国家博物馆前身之一)筹备处成立时,即设立了文物复制机构。上世纪60年代,科技开始进入文物保护领域,革命博物馆成立了文物保护实验室,后来演变成文物科技保护部。2018年,国博内部机构改革,文物科技保护部与艺术品鉴定中心科技检测室合并,成为如今的国家博物馆文保院。

在文物修复领域,国内很多大型博物馆都有主打品牌和特色,修复方法和理念也有独特性。国博文保院经过半个多世纪摸索,形成了独特的经验。尤其在金属器物修复方面,国博文保院在全国知名,后母戊鼎等国之重器保护修复,成为经典案例。

青铜器修复是国博文保院的强项,每年都有大量来自全国的青铜器被送进文保院,请求协助修复。这些器具大多出自商周时期,历史久远,浑身铜绿,存在断裂、残缺、腐蚀、硬结物、层状堆积等多种损害。

国博的文物修复和保护已进入高科技时代。金属器物修复研究所修复师张然告诉记者,光是青铜器的表面清洗就有很多招数,根据实际情况,除了人工工具清理,现在还能用上超声波洁牙机、激光清洗机等设备。但修复师一般慎用化学试剂,因为化学材料可能使文物出现一些不可预见的改变。

正式修复之前,青铜器要先经过一个环节——体检。

藏品检测与分析研究所里有30多台设备,专为各类文物做体检。其中一台离子色谱仪,能检测青铜器的氯离子浓度,青铜器存在的“青铜病”,主要就是氯离子导致的。

利用这些设备对文物全面检测以后,会形成一份健康报告,根据报告制定修复方案,专家评审通过,才开始正式修复。这是国博文保院文物修复的标准流程。文物修复过程中,也会持续检测,随时掌握文物健康情况。

修复师正在进行油画修复。摄影/新京报记者 浦峰

修复师正在进行油画修复。摄影/新京报记者 浦峰

油画修复探索新课题

“文物医院”的领域也在不断拓展。国博的油画修复研究所,就是去年新成立的。

国博藏有400多幅油画,大多是国内画家的画,也有部分来自苏联等国的国礼。中国油画只有近百年历史,油画修复行业还不成熟。研究所做的很多工作都是开创性的,需要特别谨慎小心。“走一步,问三步”,研究所负责人赵丹丹说。

国内经验不足,是目前油画修复最困难的一环。赵丹丹表示,中国油画不仅历史短,而且与国外的材料、工艺等都有区别,很多经验无法复制。“如果说我们是‘文物医生’,那面对的病人都不一样。”

“文物医院”的工作也有助于文物研究。

比如,油画修复保护过程中,第一步的“体检”之后,“医生们”对藏品的材质、工艺,便有了更深入的了解。

“体检”时,为了不损害藏品,研究人员要取出肉眼几乎看不见的样本,利用仪器检测分析。据赵丹丹介绍,检测成分是为了检查病害,然而也能够获得更多“新发现”。

她展示两个从同一幅画取出的红色颜料样本,看上去颜色一样,但检测结果显出了差异。这说明,这幅画曾经在完成后,又经历了修改。

“这让我们对藏品的历史,有了更多认识。”赵丹丹说。

新京报记者 倪伟 协作记者 浦峰

编辑 张畅 校对 李项玲