创意制图/新京报记者 王远征

目前,我国罕见病医疗保障体系亟待完善。大部分省份的救助政策仍局限于特定的几种罕见病。对部分患者而言,慈善赠药仍是主要的用药途径。

《中国罕见病药物可及性报告(2019)》(以下简称“报告”)显示,我国罕见病医疗保障体系亟待完善。近年来,部分省份相继出台了针对罕见病药物的医保、财政或民政救助政策,但大部分省份的救助政策仍局限于特定的几种罕见病。对部分患者而言,慈善赠药仍是其主要的用药途径。报告建议,通过设立罕见病药物办公室等举措,提升药物可及性。

罕见病医疗保障体系亟待完善

近些年来,部分省份相继出台了针对罕见病药物的医保等政策,在一定程度上帮助罕见病患者缓解了支付问题。

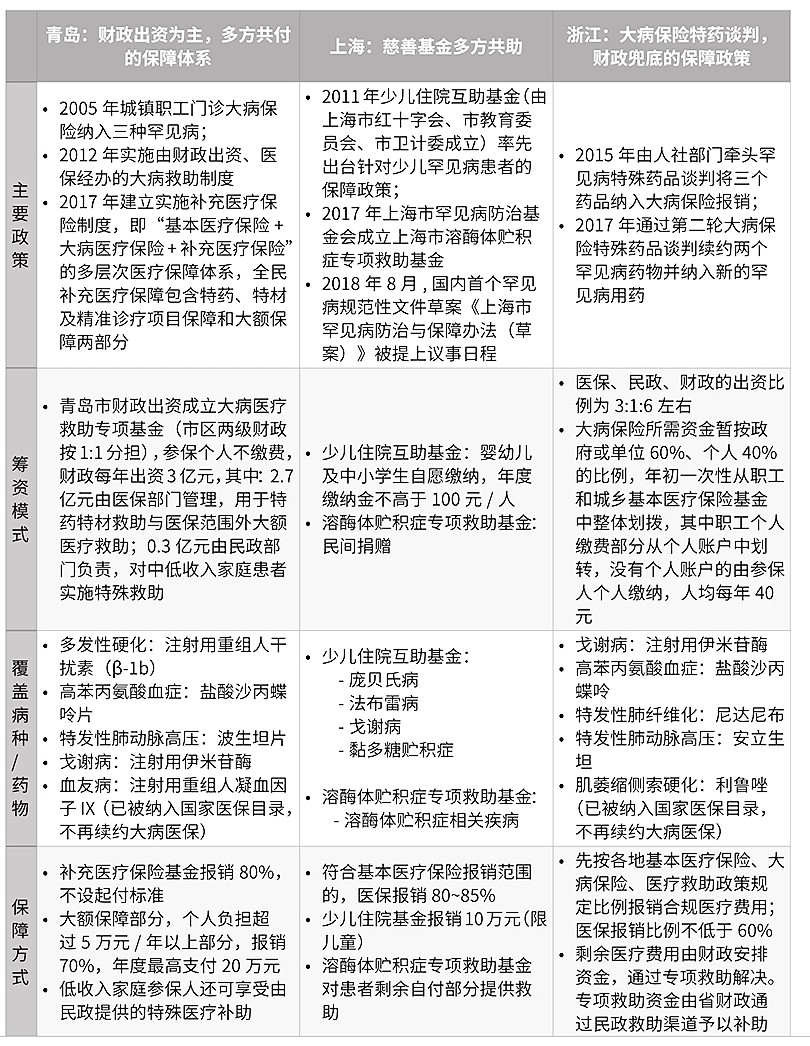

从2005年起,上海、青岛、浙江等地开始探索对于罕见病药物的医疗保障措施,并相继出台了具有地方特色的罕见病药物保障模式。以青岛为例,自2012年起,青岛市财政每年出资3亿元用于大病保障,参保个人不缴费,其中2.7亿元由医保部门管理,用于特药特材救助与医保范围外大额医疗救助,剩余0.3亿元由民政部门负责,用于对中低收入家庭患者实施特殊救助。从2012年实施大病救助制度至今,青岛市以财政出资为主的筹资模式较为稳定。2017年度,青岛市特药特材支出1.86亿元,支出增速从上一年度的25%降至6%,仅占167亿元医保基金总支出的1.1%。

◆ 各地罕见病医保政策对比图 ◆

图片来源/《中国罕见病药物可及性报告(2019)》提供

近几年,其他省份,如河南、宁夏、天津、广东广州、广东佛山、安徽铜陵等亦相继出台针对罕见病药物的医保、财政或民政救助政策。但报告指出,大部分省份的救助政策都局限于特定的几种罕见病(如溶酶体贮积症),所覆盖的患者数量也极为有限,部分城市的救助项目甚至仅仅登记了1名患者。

慈善赠药仍是部分患者主要用药途径

目前,慈善赠药仍是部分患者获得药物的主要途径。以戈谢病为例,北京协和医院儿科邱正庆教授介绍,戈谢病是一种罕见遗传性的代谢疾病,患者体内缺乏葡糖脑苷脂酶,主要症状为生长发育落后,肝脾肿大,贫血,患者往往多器官功能损伤,甚至会危及生命。2/3的戈谢病患者在儿童期发病。酶替代治疗是目前国内唯一经过批准的戈谢病特异性药物治疗手段,至此,戈谢病不再是无药可治。但是,目前戈谢病治疗药物伊米苷酶尚未被纳入全国医保,患者经济负担较重,近日发布的《戈谢病患者长期生存状况调查(2019)》显示,患者人均治疗费用每年超过35万元,最多的患者年医疗支出达390万元。

从1999年开始,赛诺菲与世界健康基金会合作,为戈谢病患者提供无偿药品援助,这也是国内首个罕见病慈善援助项目,前述报告显示,经过赠药、报销后,患者经济负担降低了94%,人均年医疗费用降至20830元。2015年,《中国戈谢病诊疗专家共识》出台,大大促进了戈谢病的规范化诊疗;2016年,青岛模式、浙江模式等地方医保新模式让罕见病患者及家庭看到更多希望。80.2%的受访者表示,家庭年收入可覆盖赠药、报销后的医疗支出。

建议制定国家行动计划 设立患者自付上限

针对如何提升中国罕见病药物可及性,《中国罕见病药物可及性报告(2019)》建议政府制定“罕见病国家行动计划”,具体举措包括:

1.在国家药品审评中心下,单独设立罕见病药物办公室。进一步聚集专业评估资源和能力,集中对罕见病药物审评审批的管理,为实施差异化的罕见病药物注册审评体系打好行政管理的基础。

2.优先支持对可诊断、可治疗的罕见病的创新药物的引进。基于《第一批罕见病目录》,梳理有明确诊疗规范、有明确治疗药物但治疗药物尚未在中国上市的罕见病子目录,优先考虑将此类罕见病的治疗药物纳入审评审批。

3.成立国家罕见病医疗保障专家委员会。建议尽快成立中华医学会罕见病分会。2018年10月24日,经国家卫健委医管局批 准在北京成立中国罕见病联盟。北京、浙江、广东、河北、上海、四川和山东等七个地区也已率先成立医学会下的罕见病分会。建议在国家医疗保障局下成立国家罕见病医疗保障专家委员会,明确其主要职责是为罕见病药物的医保准入评估提供专业的建议。

4.成立国家罕见病医疗保障专项基金。

5.优先解决“有药可治”的罕见病相关药物的可及性问题。基于《第一批罕见病目录》,梳理有明确诊疗规范、有明确治疗药物但治疗药物尚未在中国上市的罕见病子目录,优先考虑将此类罕见病的治疗药物纳入报销范围,并且对这些罕见病药物的医保报销, 实施分类管理。

6.设立罕见病患者治疗费用年度自付上限,建议不高于8万元人民币。

7.完善罕见病目录更新机制。罕见病目录更新频率应不低于每两年一次。

8.支持本土罕见病药物的创新研发和仿制。

9.逐步建立国家级和区域级罕见病诊疗中心。

10.加强患者及患者组织在罕见病事务中的参与。

新京报记者 张秀兰 创意制图 新京报记者 王远征 图片来源 《中国罕见病药物可及性报告(2019)》提供 编辑 赵昀 校对 李立军