当追求身体极限的赛场遇上探索精神深远的书海,不少到场的读者都惊喜于这次全新的阅读体验。

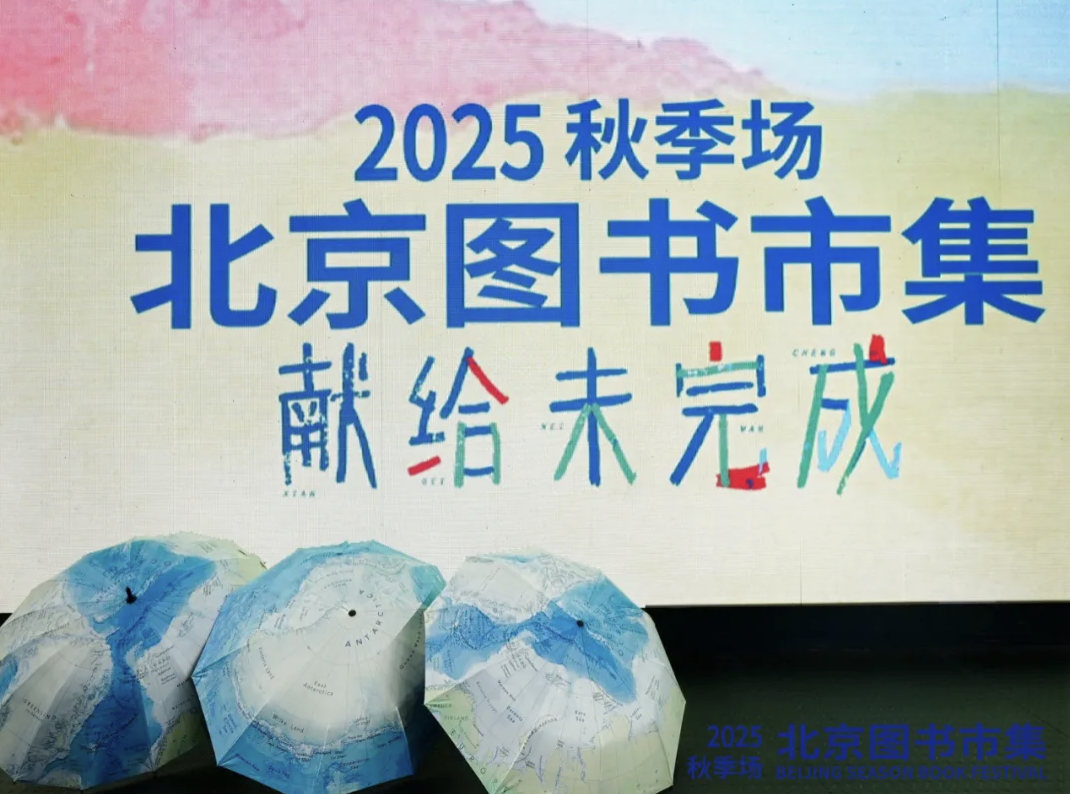

2025北京图书市集·秋季场由国家网球中心、首创郎园与新京报书评周刊联袂推出,以“献给未完成”为主题。在一年中的秋日时节,懵懂的春意与热烈的盛夏缓缓散去,皑皑冬天又将到来,秋季是当中承前启后的那个节点,我们在此时以书相约,致敬行至中途的勇气,致敬仍然坚持在未完成的道路上前行的每个人,其付出不亚于抵达终点。

2025北京图书市集·秋季场一楼场芯展区,读者们在选购图书。

这次市集有来自全国超过200家出版文化与文创艺术摊主到场,共组成300多个摊位,海量新书和优中选优的文创艺术作品让不少读者眼花缭乱。同时这次书市利用网球场独特的场地结构,在户外与室内开展了丰富的快闪活动,让我们不再只沉浸于文字的世界,展映区还循环播放10部国内优秀青年导演的惊艳短片。

书与人的互动依旧是书市的独家亮点。这个秋天我们以“时间的褶皱”为题串联起多场精彩的文化沙龙。每一本书,都是一个被折叠的时间单元;每一场对话,都是一次碰撞与共同记忆的刻画。我们既在这里重返纽伦堡现场,也回到当年吴谢宇案的复杂背后;既透过《AI之镜》深思技术与人性,也在文学中感知爱情,在唱片封面中换个视角聆听时代。所有这些都是为了在繁忙的日常中短暂休整,以书为媒,倾听内心,遇见自己。

以下是本届图书市集的整体回顾。

2025年北京图书市集·秋季场。

当球场遇上书市:

阅读还有怎样的可能性?

“这次这个场地太舒服了!”

不少走进场馆的读者纷纷感慨,如果不是因为这次市集,平常很少有机会走进这样一个大型网球赛场参观。这也是我们第一次尝试将书市搬进球场,筹备期间曾有过许多忐忑与忧虑,担心场馆太远,也想过场芯会不会太暗,如果开灯又会不会过于晃眼而不适合看书……幸好所有这些顾虑在10月16日下午都被一一抚平。

2025北京图书市集·秋季场的场馆外部。

尽管这次落地的国家网球中心钻石球场靠近北五环,但相比此前春季场的园区而言,这里紧邻地铁,读者朋友们从地铁口出来就能看到场馆的检票口。这次几乎所有的展位都安排在场馆内部,对于这周忽然经历大幅降温的北京而言实在是太有必要了……

市集主展区共分两层。在场馆周边四个方向共有四个入口。从入口进来即为二层环廊展区。在二层环廊设置了多个通向一层场芯展区的出入口。走进场区内部,整个书市结合了运动场馆的独特构造,将展位分置在环廊和场芯两大区域。这次市集我们还尝试打破此前图书摊主和文创摊主分列的布局,将全部的摊位打乱随机布置,书和文创、艺术设计作品穿插,不少读者纷纷表示跟着动线逛下来很丰富,搭配场地内更加宽敞的过道,实践证明这样的布局也起到了分散人流的作用。

读者在场芯展区的摊位上选购图书。

在选购图书的读者们。

对于读者来说,逛市集的舒适度不仅仅取决于展位的丰富程度,更重要的或许是有没有一个能歇脚的地方。之前市集到场的读者拎着大包小包,一圈逛下来步数妥妥过万,中后段往往会负重“抢占”一个空置的座位,而这一次,全场数百个观赛席的座位都可以休息,书市的松弛感立刻就拉满了。

书市不能错过的就是好书。尤其在一年中的秋天,随着各大出版品牌纷纷进入年终收尾阶段,几乎都会带着这一年社内的重磅作品前来。这次到场的百余个摊主中,依然以读者们熟悉的出版社为主,其中后浪全品牌、商务印书馆、广西师范大学出版社、译林出版社、上海译文出版社、新星出版社、世纪文景、铸刻文化、未读、生活书店等悉数到场,各家编辑纷纷上阵抓住今年最后一个与读者面对面的机会。

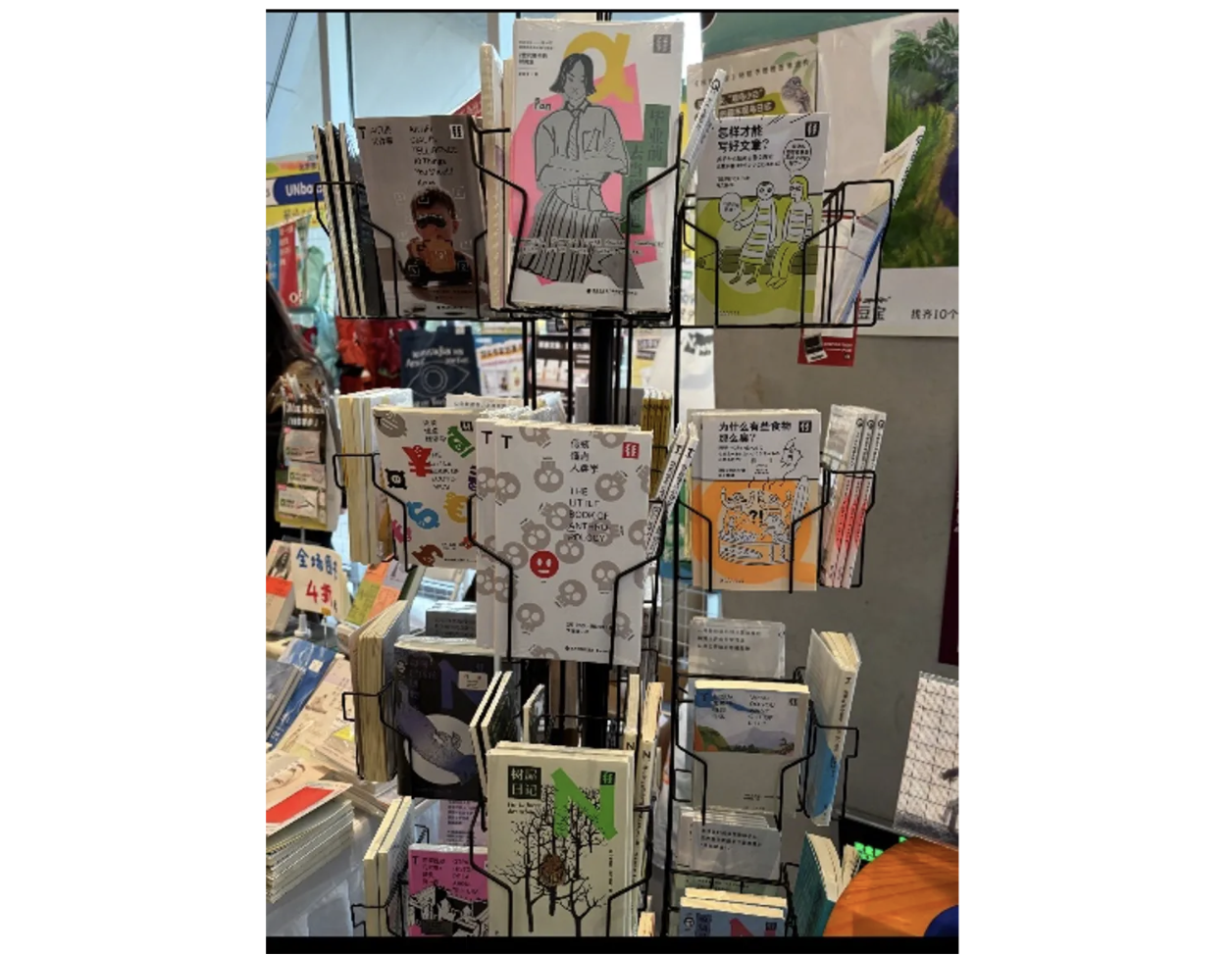

书评君也走访了一圈到场的摊主,发现各家今年市集卖得最好的一些书大多是小开本,有些甚至是口袋本。不少读者都会到摊位前翻翻那些手掌左右的“小书”,不再执着于啃“大部头”,而是希望给自己的日常通勤或是睡前时光找一些合适的读物。铸刻文化的《气呼呼的小词典》销量走俏,这本意大利摄影师老安的小开本袖珍,文章精练短小,通过一些家长里短的小事带读者匆匆回到这些年中国城镇化进程中的那些现实与无奈深处。轻读文库的Q文库系列前也人头攒动,“为什么父母这么烦人?”“为什么有些食物那么臭?”“怎样才能写好文章?”……这些小册子话题切入角度精妙,也许以另一种方式契合了短视频与短剧流行的今天许多读者的阅读习惯。

在图书市集上走俏的小开本图书。新京报记者 申璐 摄

一些互动性强的小书也吸引了不少读者翻阅,小小的“骰子书”将掷骰子融入阅读过程,读者在阅读时与书产生了独特的连接。这样的阅读过程将知识摄入的优先级降低,读者寻求的更多是一种情绪价值。

除了小开本图书外,书评君还注意到秋季市集各家的文创水平达到了新境界,或者说简直“卷出了新高度”。在帆布包、文化衫、手机支架等这些品类几乎都拓展了遍之后,诸多摊位纷纷在具体的门类下持续深耕。继鲁迅的“毛背心”走红之后,伍尔夫的“一间自己的房间”也被做成了另一种形式的“痛包”,读者可以自主设计房间中的陈列——书摆在哪里、小狗又卧在哪里,都凭读者喜好自行设计。

市集上的文创摊位。

“文创比书走俏”的现象在这次市集中也相当明显。阅读似乎的的确确正在成为一种生活的延伸,从更长的人类阅读史看,一场小小的阅读革命也许正在悄然发生。当书与人相遇,我们都在寻找着阅读的新的可能。

从特展到快闪:

有趣的灵魂在此相遇

在这次书市上,新京报书评周刊编辑部梳理了今年以来“新书月榜”的书选,在书市现场以展板的形式,撰写了一份以“亲爱的旅人啊,像钻石一样闪耀吧”的“不”书单,再次和读者朋友们重温那些陪伴我们度过这一年的书籍,那些我们被阅读改变或照亮的时刻。

“亲爱的旅人啊,像钻石一样闪耀吧”的“不”书单。

不寂书。找到最爱的那件事儿,那里,有快乐永不落幕。新京报记者 王远征 摄

新京报书评周刊的摊位还为现场读者准备了新京报首款“图书盲盒”。盲盒中不仅有《猫鱼》《敏感与自我》《不必向长安》等一系列包含新京报年度阅读推荐获奖书籍在内的文学、艺术、历史、社科各类好书,还有书评周刊编辑部手写的寄语明信片。

市集上的新京报书评周刊摊位。

10月17日,一位读者向摄影师展示盲盒,她拿到了书评周刊辑集出版的《女性学者访谈》。新京报记者 王远征 摄

此外,今年图书市集秋季场还布置了种类繁多的特展和快闪活动,在购书的间隙为读者提供额外的乐趣。

为什么女性的衣服上总是口袋很少,而男性的衣服上却口袋很多?从什么时候开始,修图和滤镜变成了当代人拍照的必备环节?人类和真菌的关系到底有多么重要?中国古代的狗仔队又是什么样子的?这些都不是特别深奥的问题,却非常有趣,而且大部分人并不能立刻说出答案——而在这次图书市集上,你有机会对这些问题有更深入的了解。

我们对真菌的了解,大多局限于可食用的蘑菇和不可食用的蘑菇,但在自然界,还存在着许多不同形态的蘑菇。市集环廊的《DK真菌》特展将不同种类的真菌卡通化,同时普及了真菌在自然界不同的生存策略以及真菌与人类的关系。在这个展区里,读者们可以看到更加丰富的真菌世界。

《DK真菌》特展现场。

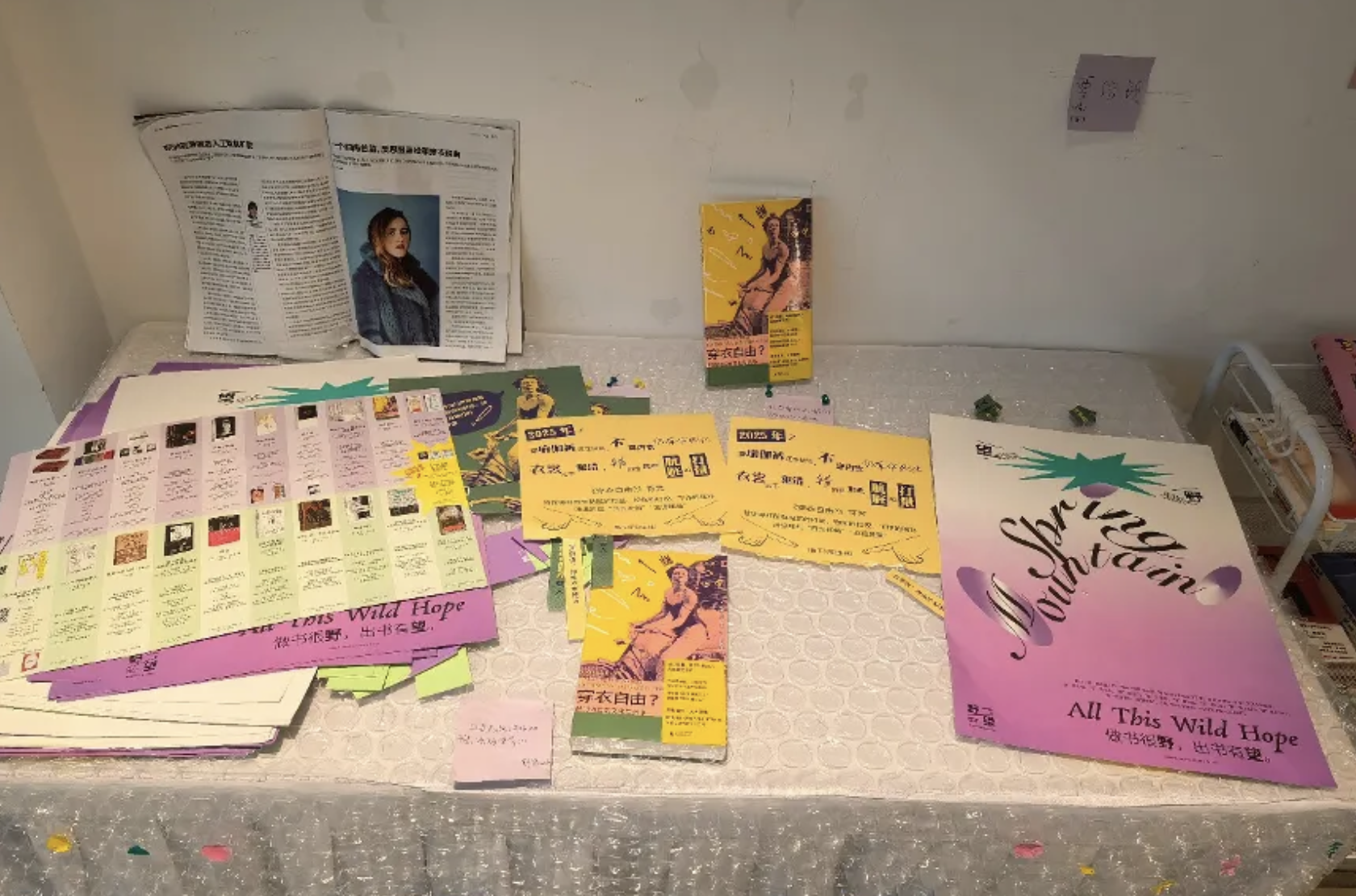

而女性服装的口袋问题,其实涉及女性自由问题和商业资本问题。这个问题的答案可以在野望的《穿衣自由》特展中看到。

在这个特展上,我们能看到女性服装的发展历史,即使是在人们相对推崇女性时尚的现代社会,在穿衣自由这一点上仍然存在着大量针对女性的设计——只是它们被以“美”的名义包装成了其他的审美概念,而这也是近两年“服美役”一词的出现背景。这个特展展示了女性在穿衣自由上经常容易忽视的问题,有的问题看似无关紧要,但如果不关注的话,女性穿衣自由这个庞大的主题又无从谈起。

《穿衣自由》特展现场。新京报记者 宫照华 摄。

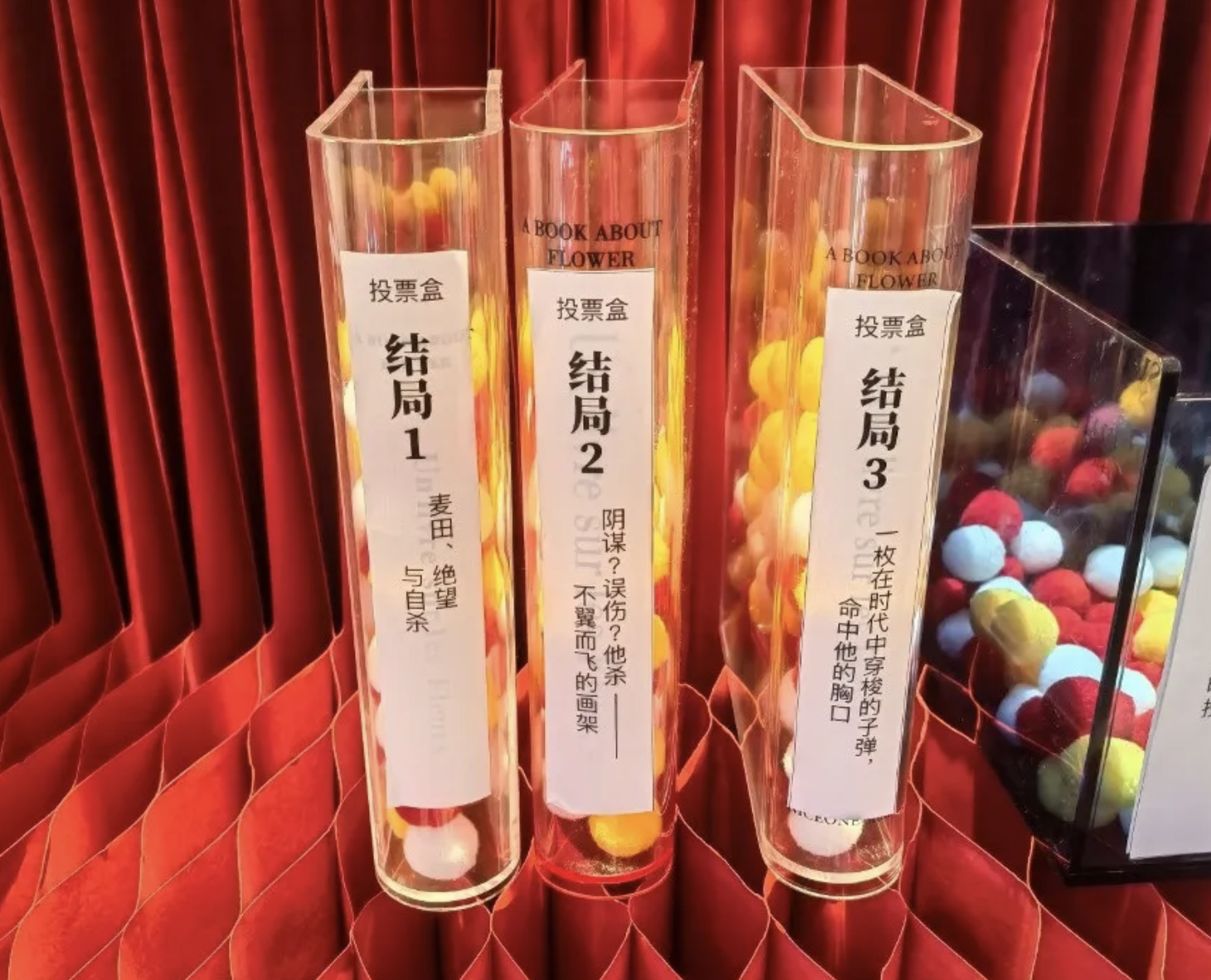

如果你对悬疑或阴谋论很有兴趣的话,在市集现场,《谁射杀了梵高?》特展可以让你在短时间内进行一次推理。梵高是一个充满疑团或者说令无数读者感到不甘心的画家,特别是由于资料的缺陷和一些矛盾的记录,让梵高之死这件事情不断引发读者的各种猜想。在这次的特展中,《谁射杀了梵高?》便将梵高一生的经历与转折点变成了线索证据的形式,像刑侦剧里的调查板一样让读者们阅读线索,给出自己的判断。在展板前还有一个投票箱,读者们可以用投球的方式给出自己的“调查结果”。在人们的心中,梵高到底是死于自杀、谋杀,还是死于时代的子弹?在投票箱的结果中我们可以看到,参与“侦破”的读者们给出了各自的意见,每一种可能性都有着支持的读者。这或许也意味着阅读的多种可能。

《谁射杀了梵高?》特展现场。

《谁射杀了梵高?》特展现场。新京报记者 宫照华 摄

在室外快闪中,磨铁的加缪主题快闪吸引了不少读者的兴趣。作为一个凭借着《加缪手记》等拥有大量金句素材的作家,加缪随性而真实的言论风格一直是读者们非常喜欢的特性。在这场快闪活动中,读者们可以在周末与加缪的打卡板合影,而且可以在加缪的立牌旁边留下自己对工作的吐槽。我们都知道,加缪是一个在小说作品和日常思考中都不断追问幸福与劳作意义的作家,而他对于工作和幸福的一些看法在今天看来也非常具有价值。在加缪话语中找到共鸣的读者们,也纷纷留下了自己对工作的看法以及对生活的感受。如果想要更加彻底地倾诉日常情绪的话,在现场还能找到墨山丘树洞,在树洞快闪活动中倾吐自己的情绪。

树洞快闪活动。

户外快闪中的毛球星乐园活动则在寒冷的天气中为现场的读者们提供了一点毛茸茸的慰藉。这是一个以猫咪形象为主题的新品牌,它们可爱而活泼的形象在这次的图书市集现场得到了实体呈现,读者们可以选择与它们合影,也可以将一只毛茸茸的猫咪周边带到自己的身边。

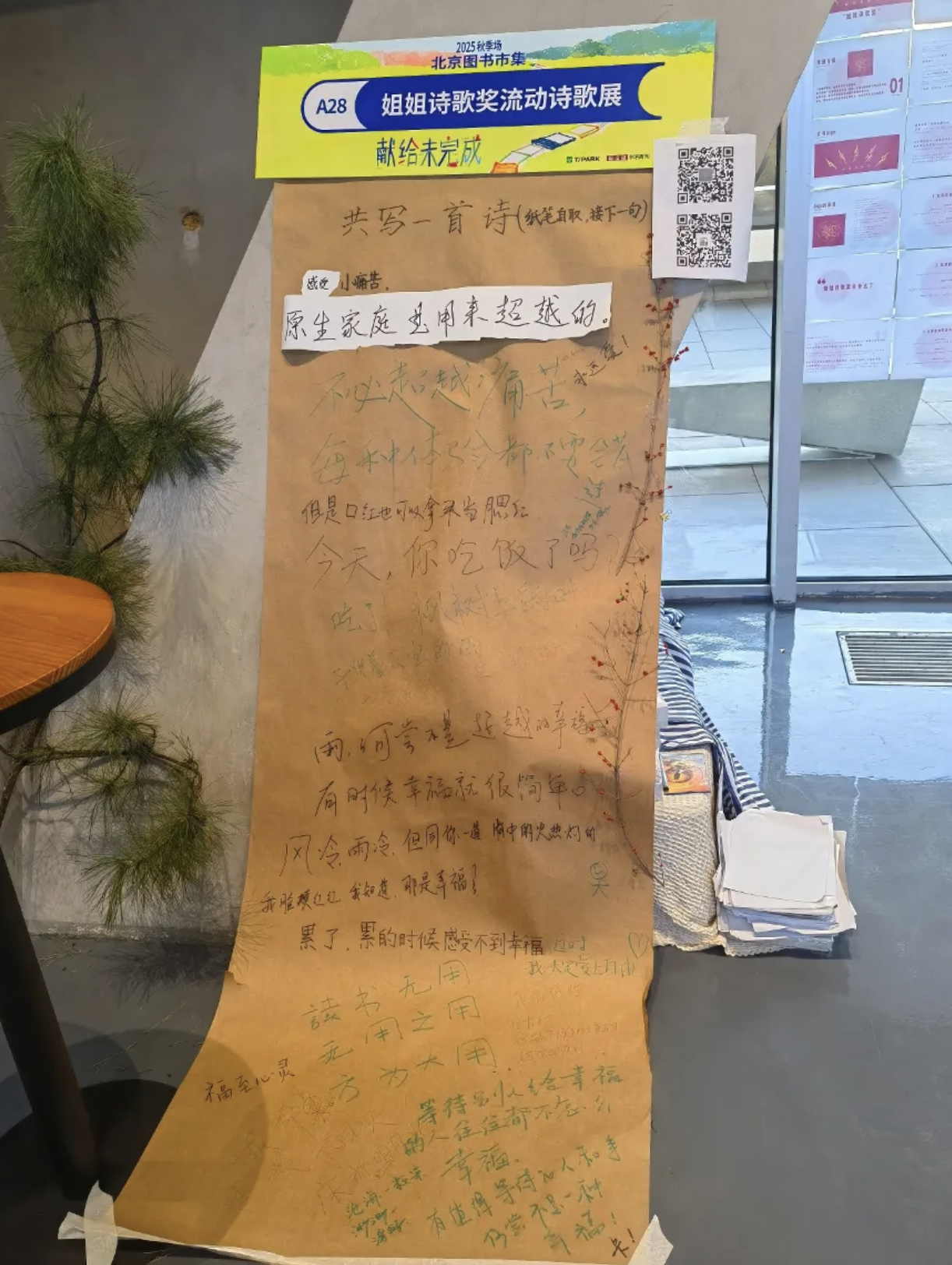

除了室外的互动活动,在环廊里,读者们还能阅读到姐姐诗歌奖的诗歌作品——每一首诗歌的作者都是女性,她们来自全国不同的城市,从事不同类型的工作,有着不同的年龄。在她们的诗歌作品中,读者们能听到女性的自我表达与灵魂的回声。读者们可以现场参与,一起共写一首诗,在一首共同创作的诗歌里倾诉自己的心声并看到他人的回应。

流动诗歌展上,读者们接力创作诗歌。新京报记者 宫照华 摄

作为图书市集的周边活动,它们是一抹非常靓丽的色彩,在这个秋天呼唤着读者的热情和了解某个领域、某类知识的兴趣。它们让整个市集变得更加丰富,也增强了出版社和读者、书籍和读者之间的互动性,这也是图书市集现场与其他购书方式的最大不同。

沙龙与对话,

汇集着思想与情感的温度

每年的北京图书市集都尽力通过沙龙和对谈为读者们创造线下相聚的空间。今年沙龙主题是“时间的褶皱”,从文学到思想,从历史到现实,智慧的灵光在作者与读者的碰撞中悄然迸发。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年。1945年末,纽伦堡审判在德国拉开帷幕,开始对纳粹战犯进行量刑。有关这次关键的审判,著作繁多,乌韦·诺伊玛尔的《作家城堡》一书独辟蹊径,将目光从被告与法官身上移开,投向了那些从世界各地奔赴纽伦堡的记者、作家和译者。在作者看来,这纽伦堡审判不仅是新世界的“零时”,也是世界文学与世界历史相遇的“零时”。记者们是历史的第一现场记录者,他们/她们的观察、困惑与内心挣扎,构成了对审判的另一重维度的解读。

《作家城堡》新书分享会现场。

在本书译者柳雨薇看来,纽伦堡审判见证了语言在两方面的“无力”:一方面,纳粹曾经缔造的大屠杀超出了人类既有的经验范畴,令人们无从寻找记录、见证甚至进行交流的语言;另一方面,审判虽为战犯确立了罪名,但普通人的恶行,却难以得到定位。当法庭上的新闻事件与自身的人生经历相互交织,当客观报道的要求遭遇强烈的情感冲击,记录者们如何逼近真相?他们/她们的文字,又是如何潜移默化地塑造了我们今天对那段历史的认知?在10月18日举办的《作家城堡》新书分享会上,译者柳雨薇与作家、北外巴尔干中心特聘研究员柏琳等一起展开跨界对谈,探讨、追问了新闻写作与真实历史之间复杂而迷人的关系。

吴谢宇案,是一桩引发全民持久追问的悲剧性案件。从案发到现在,已有十年的时间。它的任何一点进展,都会引起社会持续的关注和追踪。但正如中国政法大学社会学院副教授王楠指出,由于吴谢宇案的特殊性,大部分的舆论都呈现出一种猎奇的心态:学霸、弑母、原生家庭,每一个词语似乎都能牵动社会焦虑的神经。

《三联生活周刊》2023年发表的《吴谢宇:人性的深渊》,从多个层面深入反思了这起案件以及背后的社会问题。吴谢宇案如一面镜子,照出了我们最隐秘的伤口。为什么这样的悲剧会发生?在法律的判决之外,我们的社会该怎样理解这样一桩案件?同样在10月18日下午举办的“虚假与真实,自我与世界之间——再谈《人性的深渊:吴谢宇案》”活动现场,该书作者吴琪、王珊与王楠展开了一场引人深思的探讨。

“虚假与真实,自我与世界之间——再谈《人性的深渊:吴谢宇案》”活动现场。

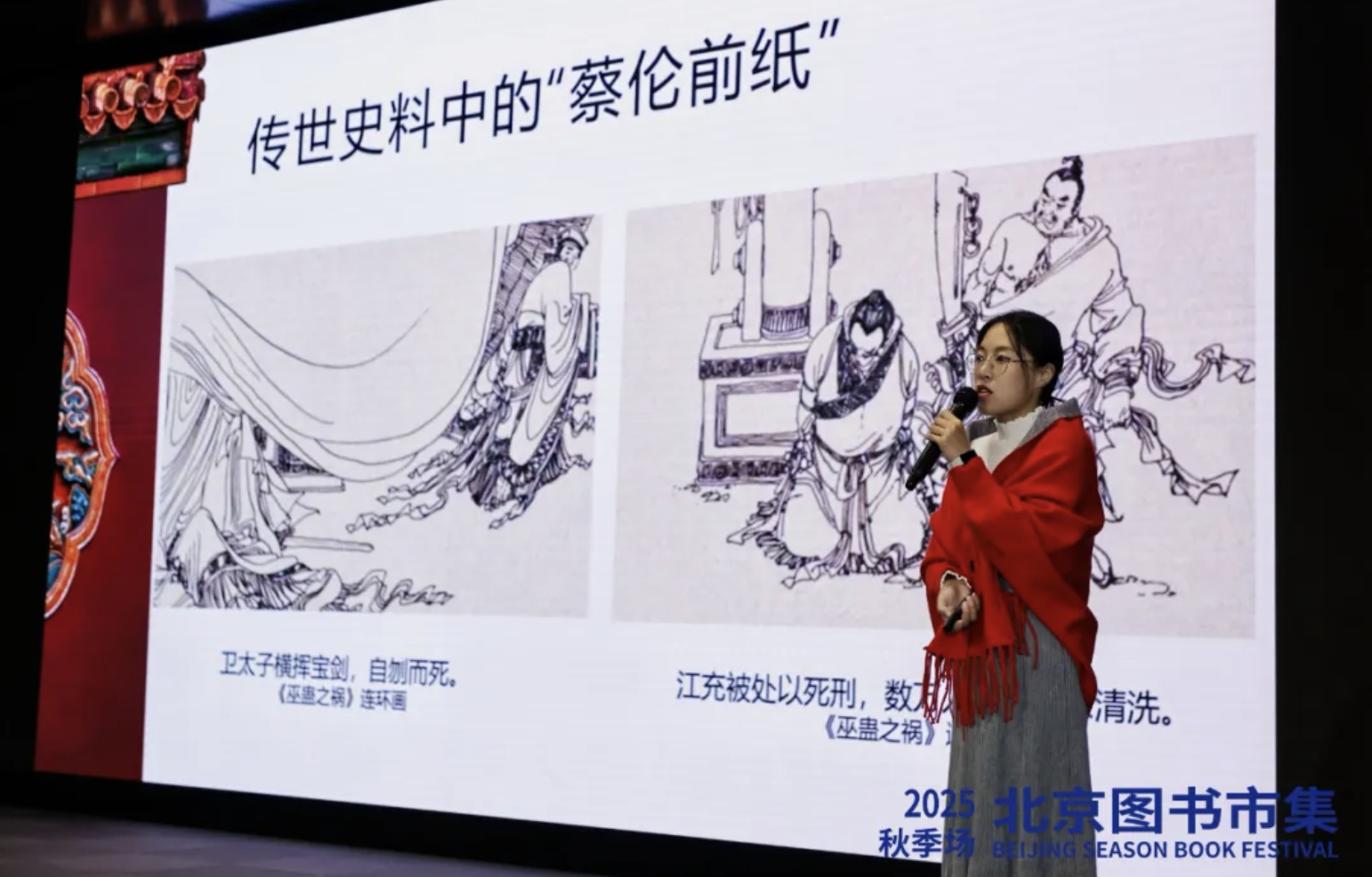

在一个“读屏时代”,纸质阅读逐渐稀缺,但人们依旧迷恋指尖划过书页的触感,流连于实体书店弥漫的墨香。尽管阅读的媒介不断进化,人类对纸的爱似乎根深蒂固。为什么我们总是不自觉地爱上“纸”?电子屏难以取代“纸”的部分是什么?国家图书馆副研究员赵洪雅的《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》,从纸的角度反观人类历史,从读书人的青云梯,到风流人物的精神载体,再到帝王的身份符码,历史中多面的纸如一幅画卷徐徐展开。10月19日,在新书分享会的现场,赵洪雅与读者互动,生动讲述了古纸中的文明史诗与美学密码。

《叹为观纸》新书分享会现场。

作为近年来新涌现的出版热点,由普通劳动者书写的非虚构作品正获得越来越多的关注。王晚是一位女外卖骑手,19岁辍学外出打工,十几年来干过印刷工、快递员等许多工作。在繁重的劳动之余,她笔耕不辍,长篇短篇都有产出。在算法系统的监控下,在奔跑的间隙,她记录下自己珍贵的所思所想。这些想法并不局限于反思外卖行业,更关乎在一个算法时代,我们如何保持自我的完整。10月19日,在《跑外卖:一个女骑手的世界》新书分享会上,王晚与作家、电视剧《凡人歌》原著及编剧纪静蓉,作家、得到总编辑贾行家一起,谈论女外卖员不为人所知的生活处境与身份困境,追问在一个流动、碎片化的时代里,书写与阅读的意义。

《跑外卖:一个女骑手的世界》新书分享会现场。

如何在机器思维时代重拾人性?正如《AI之镜》所言,“真正的智能革命,不在GPU集群中,在我们重新理解‘我’与‘世界’关系的哲学觉醒里。”在该书的分享活动现场,北京大学哲学博士、译者邓明艳等嘉宾围绕该书,展开了一场人文、技术与治理的跨界对谈。“50岁打工人”引进日本爆款的打工人日记书系,该书的作者都是来自各行各业的素人,他们以毫不矫饰的文字书写了真实的人生,朴素而感人。在新书分享会上,播客《文化有限》《星光游乐园》主播星光与“未读”副总编荔枝一同带领大家走进老年打工的世界。《伟大的唱片封面》新书分享会,则现场带领大家回顾音乐史上的经典封面,解读它们如何通过视觉语言重新定义音乐的内涵……

每一本书,都是一个被折叠的时间单元;每一场对话,都是一次碰撞与共同记忆的刻画。在北京气温骤降的日子里,每一场沙龙,都汇集了思想与情感的温度。

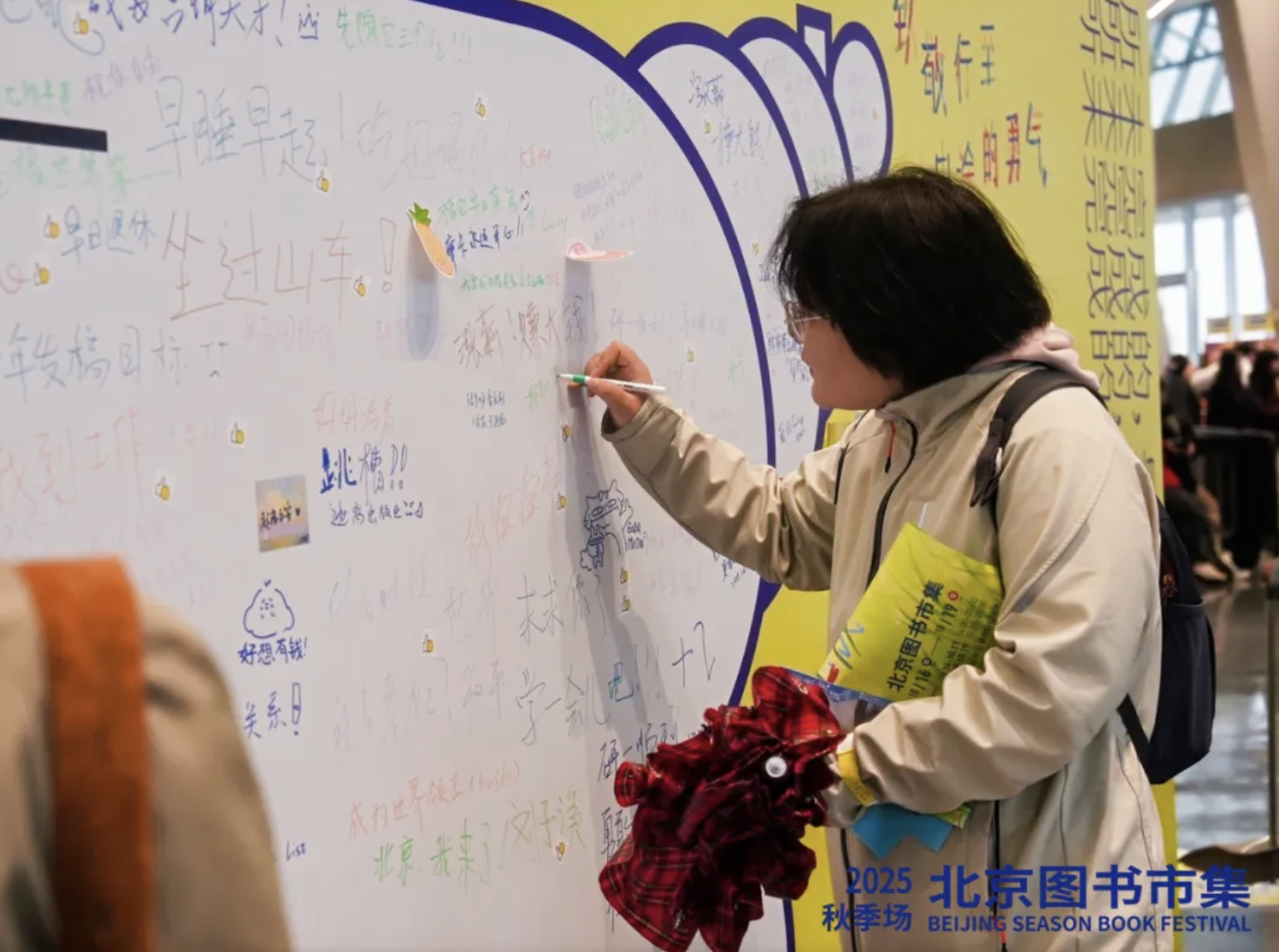

读者在“我所未完成的”留言墙上留言。

读者留言:“找个好工作,做有用的人。”“没用也没关系。”

读者留言:“远离小猫,人就变成了漂泊的人。”

图书市集上的读者留言。

我们相聚于此,在别人的故事里遇见自己,在历史的细节中看见当下,在文字的深处找到回应。

撰文/申璐 刘亚光 宫子

编辑/李永博

校对/刘军