疼痛是每个人都有过的经验,而且其存在的时间与空间是如此地广泛,几乎伴随一个人生命的全程,同时也会在生理和心理不同的层面反复出现。在新书《医生不曾告诉你的生命哲学课》中,医学人文学者、北京大学医学人文学院教授王一方就单辟一章节,用十篇文章专门探讨了他观察到的现代人和疼痛的关系。本期节目,媒体人小熊邀请到王一方作为对谈嘉宾,深入分析了疼痛给人们生命带来的困惑、价值和意义,欢迎搜索“在川上”收听完整节目。

生和死不是日常事件,

但疼痛是一个日常事件

小熊:王老师,在你的这本新书中,有专门的一个章节叫“咀嚼疼痛”,里面的十篇文章从不同维度讨论了疼痛这件事。在看这些文章的时候,我首先会想到Tizzy Bac的一首名叫《这是因为我们能感到疼痛》的歌,这首歌更多是指向精神层面的疼痛。通常我们一说疼痛,可能首先会和疾病联系到一起,你在书里也提到,现在医学界很多疼痛是没有办法用机器监测的,这里的疼痛是不是也带有了一种模糊性?

王一方:我真的接触疼痛,首先是一种个人体验,因为我曾经是一名肿瘤科的大夫。肿瘤很长一段时间就是跟痛苦紧密地捆绑在一起,所以我脑中的医学疼痛首先是癌痛。当然癌痛不是人们的普遍经验,我们最日常的经验可能是牙疼,那是个巅峰体验,还有女同胞分娩的疼痛,女性的痛经等等,这些都是躯体层面的感受。接下来还有躯体加心理的疼痛,比如失恋没有明显的躯体疼痛,但心如刀绞,肉体也会有不舒服或者说煎熬的感觉,但更多是心理层面的东西。再比如今天在职场上因为竞争太厉害,很多人觉得焦虑、焦灼,产生了各种不适应。另外我还增加了一个维度,就是文学家视野中的疼痛,有一些疼痛我们是通过别人的故事和命运感受到的,文学就是四个字——生死爱痛,但是生和死不是日常事件,疼痛是一个日常事件。

王一方,知名医学人文学者,北京大学医学人文学院教授。主要研究生死哲学、技术哲学、医学思想史、叙事医学,著有《医学人文十五讲》《医学是什么》《中国人的病与药》《反弹琵琶:医学现代性批判》等,主编“医学人文丛书”。

小熊:在你的观察里,今天的人的疼痛和以前比有产生变化吗?

王一方:在疼痛的直接原因上,今天变少了,毕竟生活条件变好了。以前冬天还要在寒风里去劳作,现在家里都有空调和暖气,肉体接触层面的痛苦原因是减少了。但是与此同时,人们反而对疼痛变得更敏感了,可能一点小事就更容易觉得疼痛。以前一个饱经风霜的老人,七级疼痛都不会有什么反应,但今天的人三级疼痛就相当于以前人的七级疼痛了,还有一些娇小姐,两级的疼痛就受不了了。另外的一个改变是,过去的疼痛更多和身体相关,比如饥饿、寒凉;今天的疼痛更多是心理层面的,更多是关系性疼痛,比如上下级的关系、亲子关系、夫妻关系,还包括陌生人之间的关系。过去人们对生活的要求就是吃饱穿暖,今天还有一个人设和地位的需求,喜欢和别人比。我们今天社会条件越来越好,但是人人都在痛苦的深渊。有一个著名的心理学家叫威廉·格拉瑟,他说过——不是痛苦选择了我们,而是我们主动选择了痛苦。

文学生活是对苦难的最大疗愈

小熊:确实,看似生活条件越来越好,但是很多人反而觉得越来越痛苦。

王一方:我们这个时代要重新定义痛苦,走出原来所谓的原始痛苦,走向我们时代一种更复杂、更立体的痛苦排解。过去面对痛苦会使用药物,但那解决的还是躯体层面的痛苦,心理层面要做心理咨询。但还有一种排解是文学疗愈。今天的人读文学作品的机会太少了,我觉得这是一种遗憾,真正史诗级的作品是非常有意义的。比如你看《百年孤独》就知道历史大的规律在哪里,文学生活是对苦难的最大疗愈。短视频只是一个碎片化的东西,消遣的时候可以看,但不能仅仅看短视频。

从文学作品再往下走,还有一个叫音乐生活,一个人的音乐史也是他的精神发育史。你看我们老一辈为什么那么乐观,他们听的音乐里面是有一种豪气和勇气的,那是他们的生命底色。但今天的很多音乐都是无病呻吟,有时候失恋以后听的那个音乐都是各种纠缠,用刀锉你的神经。还有一些所谓的痛苦咖啡馆,里面讲述自己的痛苦,博得别人的同情,可别人的同情永远都隔着一层纸,疼痛是个隐秘的东西。

《医生不曾告诉你的生命哲学课》

作者:王一方

版本: 上海人民出版社·世纪文景

2025年8月

小熊:这个我很赞同,我觉得今天人们会把疼痛这个隐秘的东西扩散开了,有时候交浅言深地展现给大众看。

王一方:孩子为什么哭?因为他没有能力自己解决问题,疼痛了就要呼救。但成年人不能像婴儿一样,要有吸纳和排遣痛苦的能力。是痛苦选择你,还是你选择痛苦?如果你能甩开痛苦,那你就选择了生活。生活都是有瓶颈期也有激流期的,有的年轻人跟我说羡慕退休的人,那他是没看见人家前几十年经历的大风大浪。你在学校学的是知识,但到了职场需要增加的是阅历。

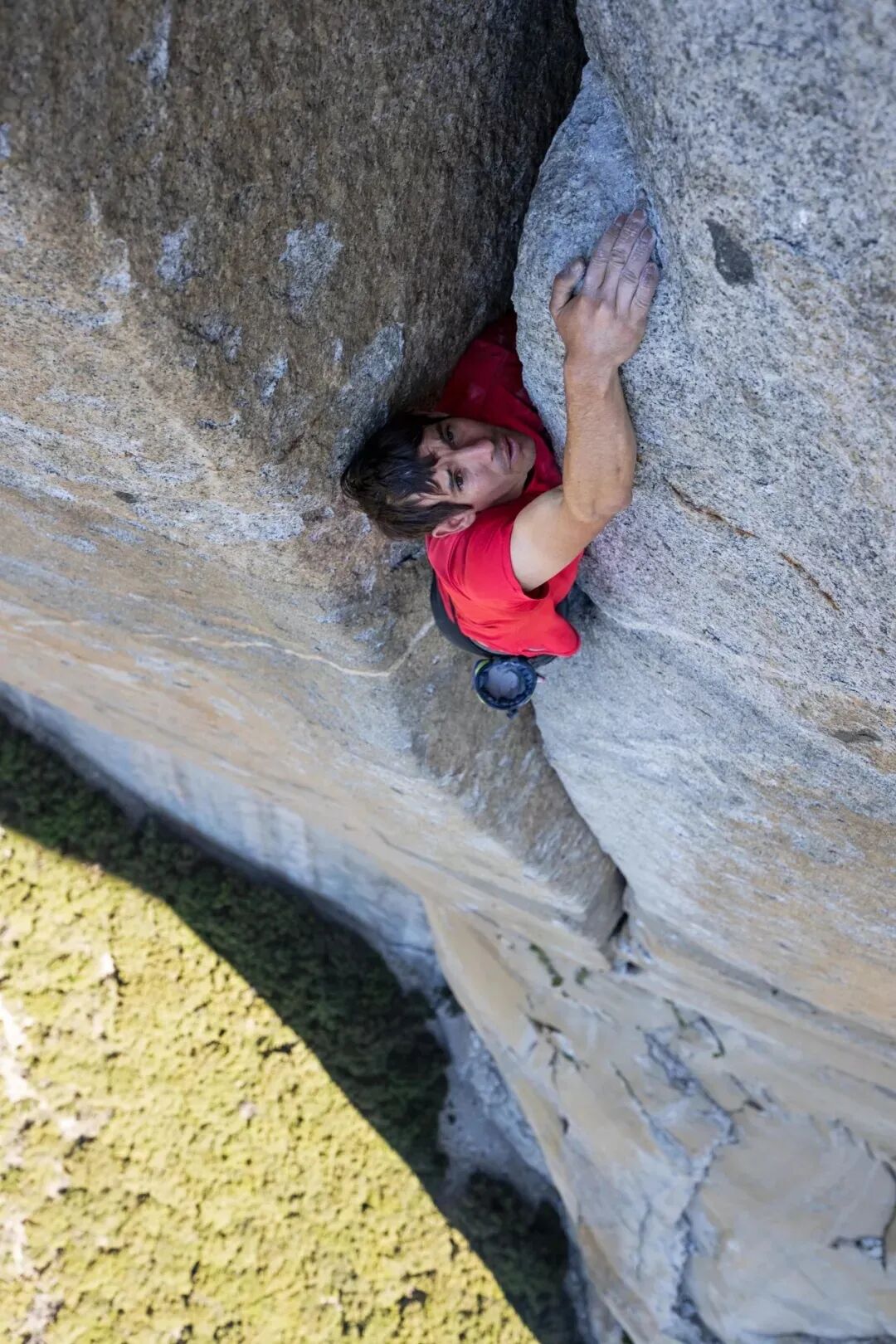

小熊:你在书中还提到了攀岩和潜水两项运动,也有助于重新理解疼痛。

王一方:攀岩可以锻炼意志力,你要用全身的力量挂在支点上往上走,等你攀上去的时候,就觉得没有那么大的难度了。潜水让你的参照系发生了变迁,水里面越往下越冷、越黑,你就会渴望光明和温暖。另外在水底下是不能用语言的,只能拉绳子,你要充分信任你的伙伴。这是一种协同合作,抱怨是没有意义的,这些东西是需要磨合的,不是天生就有的,我们今天的很多痛苦也是来自于合作的。

很多人不会合作协同,在他身上因果链只是叠加和递进,自己受了责备就往下传递,而没有一点消化的能力,永远在一个镜面关系里,光照进来就反射出去。有的人会说,你要我关心别人,谁来关心我?带着怨气。所以你要有强大的能力,受了委屈还能转换成爱关心别人,人生是要淬火的,烧红以后放到冷水里面,才能变成合金钢,不然永远都是块废铁。这就是让·鲍德里亚讲的象征性交换,吃得苦越多,你幸福的机遇也会越多。你看雷军当年吃了多少苦,他现在是很风光,但他身上有很多很好的品质,不油腻,归来依然是少年,非常质朴。

电影《徒手攀岩》剧照。

自恋和自罚都有问题

小熊:是的,我听下来觉得这里面很多说的都是做人的品质,比如你要正直、要忍辱,要没那么在意别人的评价。这些也是难的地方,包括我也觉得年轻一代确实承受痛苦的能力是变弱了,我采访过很多老师确实是经历了大风大浪,今天的人可能也不大会有那样的生命经验了。

王一方:我觉得苦难是可以预期的。其实我们夜深人静的时候,要想一想我们人生当中会有哪些苦的关头,我们对痛苦是需要咀嚼的,你如果没有消化痛苦的能力,那就会苦苦纠缠永远走不出来。我小时候父亲给我做了挫折训练,我们当时没有自来水,需要去河里挑水,我挑水需要爬大概70级很陡的台阶。我当时7、8岁,大桶里的水是挑不满的,只能挑半桶。我挑上来,父亲就倒掉,挑完10桶,他倒掉10桶,最后一桶留下。还有游泳,他就让我呛水,他是有把握的,觉得我不行的时候,在把我拎起来。我父亲是个残酷的人吗?他不是,他是个很慈祥的人。但他跟我说,这个世界远比你挑10桶水要难得多。

小熊:就是家庭教育也是很重要的一部分。

王一方:今天的父母有时候太在意小孩子了,给很好的条件。比如今天为什么这么多过敏的患者,因为我们和大自然很少接触了,生怕弄脏。以前在玩土的过程就是脱敏的过程,而我们对苦难一样也产生了过敏。我们的生命里有四个关头,失恋、生病、撤职、破产,这些人生的拐点有助于我们思考痛苦,也是机会重新树立价值观将来怎么面对人生的痛苦。另外我也建议大家看看史铁生《我的丁一之旅》这本书,这本书里有三个人,一个是“我”;一个叫史铁生,是个“他”;还有一个本我叫“丁一”,这三个人永远在那里对话。比如对面来了一个漂亮女孩,“我”就多看了两眼,这是本能的反应;然后“史铁生”就出来说“你都那样了(坐轮椅),为什么还有追求那种漂亮的感觉?”然后“丁一”就会站出来说“为什么不能看?人有欲望也是正常的吧,难道做朋友不行吗?”最后进入到一个公允的评价。

小熊:我听下来很有意思,这里面是我们认识问题的三种视角,一个是从自我需求出发,先满足自我需求不管他者,遇到问题也会认为是他者不对;另一个是完全站在别人角度考虑问题,检讨自己;最后是回到一个允执厥中的状态里面,怎么解决这个问题的中道。

王一方:一个是自恋一个是自罚,自恋和自罚都有问题,最后回到一个公允的角度。生活中光明和黑暗永远都在,其实是你要学会怎么去面对它们。不是说痛苦的黑暗出现你就沮丧,别人一批评就受不了,获得荣辱的时候就放不下。情绪管理和意志磨炼都是人生的必修课,如果这堂必修课没有过的话,痛苦会永远追随着你。而你如果过掉了这一关,你就能战胜痛苦。

扫码可收听完整版节目

作者/小熊

编辑/刘亚光

校对/杨许丽