中国古代神话,因为神话历史化的原因,变得支离破碎不成体系。近日,《古史中的神话》出版,旨在讨论和还原夏人祖先鲧、禹,商人祖先喾、契和周人祖先后稷(又名弃)的神话事迹和神格,揭示三代先民的造神运动和奉神为祖的历史叙事。

这显然是一个庞杂的写作工程,而要追溯这本书的写作,大概早在 12 年前,作者宋亦箫做博士后研究时就开始了。他从早期考古和历史视角下的东西文化交流研究,伸展到神话和民俗领域,到逐渐形成了自身的神话考古研究方向,并逐渐积累触及了鲧禹神话,从而延伸出这三代祖先神神话的研究计划,才有了这样一本书。而在这个过程中,勾连出的关于远古时代的雷神崇拜,也已成为他未来的写作方向之一。

近日,新京报书评周刊与广西师范大学出版社·大学问联合,邀请了这本书的作者、华中师范大学历史文化学院教授宋亦箫,书评人李郁,围绕《古史中的神话》一书,共同开启了一场对话,从人类学、考古学到历史学,从古文字到古文物,重新打开那些我们耳熟能详的上古神话。

《古史中的神话》,宋亦箫 著,2025年4月,广西师范大学出版社·大学问。

以下为对谈整理,有删减。

李郁:说到中华文明的起源,神话是绕不开的话题。而且,对于大多数人而言,对上古历史的了解常常也是从神话开始的,比如盘古开天地、女娲补天、大禹治水等,华夏先民以神话叙事讲述世界,也让其成为连接古今的纽带。今年年初,有两部电影大火,《封神》和《哪吒》,让我们重新感受到了中国神话的魅力,但同时,我们也会对这些传说有重新的审视或疑问——这些上古的历史人物到底是人还是神?如果是真实的历史人物,他们是如何被塑造的,如何被赋予了神性?如果是神,他们又是如何被塑造的?带着这些疑问,我阅读了《古史中的神话》这本书。

这本书给我最大的惊喜是它跳出了华夏中心论,将上古神话置于全球语境下,用这种全球的视野、跨文化的比较分析,为我们带来了一种非常大胆和颠覆性的观点,也让我们对上古神话有了更多的思考和想象的空间。比如,在书中,宋老师对鲧禹的事迹,竟然可以从西亚的创世神话、近东开辟史诗里的神话人物,如埃亚、阿伯苏以及马杜克等人身上找到原型,不止如此,还有在商代的祖神帝喾跟商契里面,也可以和希腊的父子神宙斯跟赫尔墨斯以及西亚的巴比伦父子神马杜克跟尼波身上找到这种雷同的相似之处。这是古人思维的一个巧合吗?还是另有原因?

宋亦箫:早期我是做考古研究的,主要方向是从考古的角度研究东西方之间的文化交流,也就是利用考古的实物,以这些实物的证据来证实早期东西方之间的这种物质文化交流。但在这个过程中,我发现其实文化交流不只是物质的,也有精神方面的,比如神话、传说、民间故事等等,它们都有可能成为交流的对象,所以在这样一个大背景下,我慢慢地把自己的研究向神话领域做了调整。而且,在研究中也发现,在极早的时候,中外神话之间就存在这种很密切的交流现象,尤其是在那些有关日月五星的星空神话之间。因为我们知道,古人是非常重视天文的,对很多天文现象有自己的想象和理解,这就形成了各种各样的星空神话。这种星空神话出现的时间很早,在一些古文明区,比如两河流域、印度、埃及、中国都有,而且他们并不是完全孤立地去塑造自己的神话,他们之间是有文化交流的,互相影响。

李郁:在看到鲧禹神话与近东开辟史诗之间具有相似之处的时候,我有一种感觉,就是原来历史研究还可以以这种神话考古的方式来进行,所以在读这一章的时候,我做的读书笔记就叫作“用神话印证神话”,我不知道这么说准不准确?但我觉得将神话学纳入研究中国早期文明的理念,是很有必要的,因为它可能给我们提供另一个视角去看待历史。

宋亦箫:用神话印证神话,当然是可以的,因为不同的神话之间就是有可比性的,甚至还隐藏着神话间的交流,而且更进一步讲,神话也是可以来印证文化、印证历史的。按照我们现在的理解,神话是虚构的,历史是真实的,我们去研究神话能说明什么问题吗?当然可以。因为尽管神话的内容是虚构的,但是神话所反映的当时的社会风貌还是存在的,它的背景是存在的,这种背景就体现在当时的文化上。其实从某些角度,神话跟历史是有相关性的,就是它跟当时的社会历史不完全是脱节的,它有些地方就是来源于历史的,是以历史为素地的。所以我们研究神话最终也是为了研究历史,为了研究文化。

而这种有些神就是现实中的人,他们被重塑后变为了神,恐怕是早期的文化特色,也就是古时神话和历史是缠绕在一起的,所以我们有一个新的概念,叫做“神话历史”,是把两个英文单词合在一起,myth(神话)和history(历史)合在一起叫mythistory,在文学人类学领域用得比较多。所以,我们早期的历史不好说它是完完全全真实的历史,当然你也不能说它全部是虚构的,那时候的人就是把神话和历史放在一起的,他们不太分,也觉得没必要分,因为自己的祖先就是神,有什么好分的。

到汉字里去找神话

李郁:这本书有大量的篇幅聚焦在甲骨文的文字构型与神话之间的紧密关联上,比如甲骨文当中的商、礼、祈、祷等字的构型,与帝喾、商契神话之间是有紧密联系的,宋老师可以给我们先讲讲商字的演变过程吗?

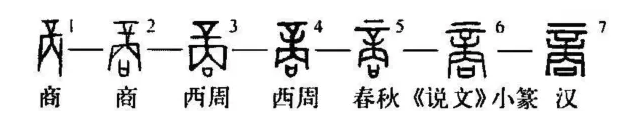

商字的演变。广西师范大学出版社·大学问/供图。

宋亦箫:上面这个图是商字在不同时代的形象,最左边的是商代的甲骨文,一直到西周的金文。分析早期的商字,它首先是一个象形的文字,上面一个倒三角,有的还有两横,这样一个斜角,我们通常把它定为辛字,下边则是看成一个几案,像桌子一样的这种几案,后来还加了口。那么,这个辛是什么?辛为什么放在这个几案上?如果去查字典,你们就会知道,它有斧头的意思,是武器,下边的几案当然是用来供奉斧子的,商人拿这样一个字来表示这个民族,来表示他们这个国家,表示这个地方,而通过研究,我发现这个字更早的时候还是他们用来表现自己的祖先的,他们的祖先就是帝喾。实际上,这个字里斧头的部分就是他们祖先的一个象征。为什么拿一个斧头象征他们的祖先?这要再往前追溯了,实际上商人把自己的祖先帝喾看成雷神,天上最高的一个神。中国古人最早的神实际上就是雷神。

我们看雷字的甲骨文,还有今天的申,或者是电,申和电实际上是同一个字,都是一个S形的,上下加一个叉叉,表现的是闪电的样子,这就是中国古人对神的理解,认为天上的闪电,掌握闪电的背后的主宰就是最大的神、最高的神,商人认为他的祖先喾就是这样一个神,雷神的武器当然是雷公斧,是锤斧,后代一直有流传。所以,他们就把象征祖先帝喾的这么一个斧供在几案上来祭祀它,甚至后面加一个口,表示他们还要念念有词地去祈祷,这就是商字的来源。

中国的汉字非常有意思,我们每个人都应该去喜爱自己的文字,它里面有非常多早期的思维内涵,包括神话,我分析了好多的汉字,都有神话在里边,也就是当时造字的人把一些神话放进了字里,形成了这些文字。我们今天认为中国的神话文献不够丰富,那有什么方法可以弥补?就是要到汉字里面去找,到象形文字里去找,到甲骨文、金文里去找,可以发现有很多。

20世纪的大学者陈寅恪先生,他为冯友兰先生《中国哲学史》做审读的时候,说过一句话,他说解释一个字,就是一部文化史,这对中国文字本身的丰富内涵是一个非常高的评价,所以对文字的研究是很值得和必要的,也是除了通过考古实物来研究早期的神话以外,一种更多角度、更全面和完整的研究方式。

我们再来看这个礼字,繁体的礼是“禮”,上面一个曲,下面一个豆,当然这个字最开始就只有右边,后来增加了左边那个“礻”字旁,比如商代甲骨文的礼字,就是这个样子。应该怎么来解读呢?很多学者都有不同的说法,比如王国维,著名的甲骨学家、甲骨四堂之一(“甲骨四堂”指中国近代四位研究甲骨文的著名学者,包括罗振玉,号雪堂;王国维,号观堂;郭沫若,字鼎堂;董作宾,字彦堂),他对礼字就有一个解读,他认为下面是“豆”,豆不是今天的黄豆的意思,豆是一种容器,有陶豆、青铜豆,一个浅盘高足的容器,他认为是在“豆”里放了一些玉,就是两个王,合在一起就是“珏”,那个字就是一串一串的玉,表示是这样祭祀的。王国维这么权威的学者,是不是什么都对,也不一定。做学问一定要敢在不疑处有疑,对前人要敢于提出质疑,当然质疑之后,要小心地求证,要拿出更有说服力的证据才可以。经过研究,我的看法是,甲骨文“禮”下边并不是豆,下面实际上是鼓,就是我们今天锣鼓的鼓,但这个鼓不是现在的一个单面的鼓这样,它实际上是有上下结构的,下面有架子,上面还竖起来了,中间圆面才是鼓,还有一点,表示鼓面。

但在鼓的上面确实也有两串东西,我认为确实是玉,这个玉是什么?实际上是商代一直流行到西周的玉柄形器。这个玉柄形器也有学者做了研究,比如叶舒宪老师,他认为那相当于后代的祖灵牌,崇拜祖先祭祀的器物。这个是可以采纳的,这种玉柄形器确实象征了商人的祖先,而商人的祖先是雷神,这个鼓其实也是用来祭祀雷神的。所以,整体来讲,这还是对商人祖先的一种祭祀,在祭祀过程当中,在祈雨的过程当中,会用到鼓,甚至这个鼓我们也可以把它叫“建鼓”或者叫“柱鼓”,因为它像一根柱子贯穿的样子。这样的建鼓在《山海经》中也是可以看到的,建鼓所在的位置往往是一个聚落的中心,就是在开展活动或者祭祀的时候,人们往往都要围绕到它的周边来,所以,后来它又变成了什么?建鼓变成了中字。看甲骨文的中字,也是中间一个鼓面,上下一根柱子,上下还有一些飘带的样子,所以中国的中字和建鼓之间是有着非常奇妙的联系的。

我再发散一点,最近看了一个学者的研究,讨论的是天上的星座,就是牛郎星,牛郎星还有一个名字叫“河鼓”,这里的“河”当然是指银河。那位学者研究发现,河鼓和建鼓是可以串联起来的,为什么?我们去看《山海经》就可以看到建木,建木其实也不是什么木,实际上就是一个鼓的样子,所以他把建木跟建鼓、河鼓全部串起来了,这就非常有意思了。河鼓就在银河边上,它也是一个建木的象征,也是一根通天的神柱。古人相信天地相通,哪里通?除了昆仑山是天柱,还有建木,因为建木也在昆仑山上,在《山海经》里是这样记载的。这样,所有这些知识就完全贯通了。古人这样的神话思维,他们对天的想象、与地之间的这种关联就全部串联起来了。

大家有没有关注到,最近在青海的黄河源头附近发现了一个昆仑石刻,有的人认为是真的,有的人认为是假的。这个石刻的内涵反映的是秦始皇三十七年,也就是他去世的那一年,他派了使臣去昆仑采药,当然采的是不死药,那一年他感觉自己已经快不行了,主要是头一年,也就是秦始皇三十六年,发生了很多事件,预示祖龙要死,祖龙就是秦始皇。所以,秦始皇很担心,就往东出游了,同时派了使臣往西去采药。

为什么人们认为黄河的源头在昆仑?这和当时对昆仑的信仰,也跟我们刚才讲到的银河是有关联的。人们认为昆仑山是通天的山,是天地之间相连的地方,而黄河在我们的传统文化中被认为是从银河流下来的,所以李白才有那句“黄河之水天上来,奔流到海不复回”。古人认为,黄河的源头在天上,是银河里的水,银河水怎么流到地上来?它通过天地相连的昆仑山流下来的。昆仑山既然有银河水下来,所以河源一定是在昆仑山脚下。所以古人找河源就不断地往西找,最后找到了于阗南山,于阗南山就是今天的新疆南部。当然,后来发现这是不对的,还是应该在今天的青海,所以在青海昆仑文化是非常丰富的。对于古字的理解,大概就分享这么多。

神话的历史化和历史的神话化

李郁:《古史中的神话》这本书宋老师是围绕着夏商周三代主神的神话来切入探讨的,可以看到,在中国历史进程中,我们对于祖神祖先的崇拜具有特别鲜明的文化标识,这不仅塑造了早期文明的结构,更对后世也产生了非常深远的影响。那这种祖神崇拜是我们中华文明所特有的吗?世界上其他的古文明,是否也有这种崇拜祖神祖先的特征?

宋亦箫:中国先民对祖先的崇拜、敬天法祖的观念是非常浓厚的。如果继续往前追,追到三皇五帝时代,也就是古史传说时代,我们会发现,一些祖先实际上是祖神,从司马迁的《史记·五帝本纪》的记载中也可以了解一些,比如,黄帝还蛮神乎其神的,有些行为不是凡人能做得到的,有神的特点。所以,那个时代的古人,他们对自己祖先的崇拜恐怕就是对祖神的崇拜,在这本书中有一章,讨论到大禹,从出土的文物遂公盨上有关大禹的铭文可以看出,西周中期,当时的周人,对大禹的崇敬就体现了对神灵崇拜的特点,所以祖神的崇拜或者把神当成自己的祖先,这种行为在古代中国是存在的,而且也不只是中国古代才有。

李郁:无论是将神话人物纳入历史谱系,还是说将历史人物赋予神话的特质,其背后都深刻蕴藏的是神话与历史之间这种深刻的互动,这也就引出了这本书非常重要的两个概念,就是历史神话化和神话历史化。比如,宋老师在书中谈到鲧禹,更倾向他们是神话人物,只是后人奉神为祖的观念导致了他们被历史化,而外,也有人会认为鲧禹是真实的历史人物,只是后人在其身上附着了更多的神话。可以请宋老师谈一下这两种研究方法吗?

宋亦箫:神话的历史化和历史的神话化,是对真实发生过的这两种现象的一个总结,都是存在的。我们确实有早期的神后来历史化了,也有后来的历史人物神话化了,比如关羽,他变成了神,这两种现象都是存在的。

在这里可以引用一位学者的研究,来谈谈神话历史化的问题。他认为世界上很多的民族都存在神话历史化的现象,可以分成三类,分别是中国式、希腊式和希伯来式。希腊式,是把神话做历史化的解释,比如说,宙斯其实是克里特岛的一个国王,后来把他神化了,变成了神,这是一种解释。这样解释以后,神话是还在的,并没有被破坏掉。但是中国式的神话历史化是怎么做的呢?它是直接把神话转化为历史,这样神话就被取消了,被替代了,转化成历史人物了,三皇五帝就是这种情况。第三种希伯来式,跟中国式的比较接近,它是保留一个至上神,把其他神话人物都转化成历史人物,所以在《圣经》里我们看到的是有一个上帝,他是唯一的神,其他的全部是人,但最开始的时候不是这个样子,包括以撒、最后传教的耶稣等,恐怕最初神性都是非常之浓的,大概这三条道路。

我们知道,在人类的早期,神话是非常丰富的,但只能靠口传,没有文字,它不方便记载,使得能够留下来的是偏少的。所以,如果你发现一个民族早期的神话偏少,历史偏多,它有可能就是把神话转化成历史了,因为它不符合常规。我为什么认为中国早期的传说时代是有很多神话在里边的,就是因为现在的神话太少了,不符合常规,而历史又变得非常丰富,它正是有这样一个转化的过程。

我一直认为对历史的看法就是求真,真相是非常重要的。真相里包含着一种最真实的文化,我们继承这样一种传统的真实的文化,才可以更好地去发展我们今天的现代文化,所以,对真相的追求是永不过时的,这是我的一个看法。

本文经合作方授权刊发。

分享嘉宾/宋亦箫、李郁

整理/张瑶

编辑/Lynn 张婷

校对/刘军