《国色:中国人的色彩世界》

作者: 郭浩

博集天卷丨湖南文艺出版社

2025年5月

原文作者|郭浩

我们的先祖生活在上古的大地,大地苍茫,岩峻林深,山高海远。首先是活下去,然后是活得更好,这是人类的生存法则。人类的生存法则决定了人类的色彩世界,这本书讲述的是我们中国人的色彩世界,这一切的源头来自人类的生存法则,更特别的源头要去看看我们中国人独有的生活方式。

回到历史的现场,无论是去看生活方式,还是去看色彩世界,这都是一件鼓舞人心的事情。但事情做起来,并不容易。司马迁曾试图带我们回到五帝时代的现场,《史记·五帝本纪》说:黄帝“有土德之瑞,故号黄帝”。黄帝的时代色彩通常解释为“土德、尚黄”,如果按照今天拍秦代戏黑色阵仗的通行做法,拍黄帝那个年代的戏,就得黄色阵仗?

《史记》中的五帝是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,这是4000多年前、夏代以前的事情。《孔子家语·五帝》说:“尧以火德王,色尚黄。舜以土德王,色尚青。”尧因为火德,所以是黄色阵仗;舜因为土德,所以是青色阵仗。何德复何色,纷纷又扰扰,东家长西家也长,同样一个土德都不知道该是黄色阵仗还是青色阵仗,听谁的解释才好?

某时代崇尚某颜色,历史书里屡见不鲜,这跟五行的相克、相生理论息息相关,但并非4000多年前的真相和色彩的起源。五行的具体说法最早出现在《尚书·洪范》,即使我们相信大禹得到天启的那一刻,就有了五行和五色,这也是4000多年前后、夏代开始时的事情。所以,将黄色拿过来代表黄帝那个年代的色彩未必靠谱。

将色彩拿过来,用色彩帮着“造神”,这是人类生存的打法。《史记》说到尧的时候有这样一段话:“帝尧者,放勋。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。富而不骄,贵而不舒。黄收纯衣,彤车乘白马。”尧是名字叫放勋的那个人。尧的权威如同普照大地、 无所不能的天神,尧的高贵却是来自谦卑、自律。他戴着黄色的帽,穿着黑色的衣,坐着红色的车,驾着白色的马。即使在今天,看到有人开着一辆红白相间的车飞驰而过,我也会多看两眼。

金、木、水、火、土,都是大地的元素,它们是朴素的物质。人类依靠物质活下去,依靠观念活得更好。白色代表金,青色代表木,黑色代表水,红色代表火,黄色代表土,这些朴素的元素像人类一样有各自的性格,这就是五行和五色,它们是我们先祖逐渐形成共识的观念。

回到人类的生存法则,想要活下去,想要活得更好,都需要掌握更多的资源。无论是自然资源,还是社会资源,没有权力这个东西都是掌握不了的。人类之所以“造神”,并不是学着神仙打架好玩,而是掌握权力本身好玩。

本书后面都是讲述中国人独有的生活方式,中国人独特的色彩世界,在这之前还是让我唠叨几句权力这个东西。厄尔在《酋长如何掌权》这本书里讲:原始部落酋长的权力来自社会关系、经济权力、军事权力、意识形态。托夫勒在《权力的转移》这本书里讲:无论美国牛仔,还是日本皇室,权力同样来自暴力、财富和知识。

贤人玉色

当我们的先祖走出宗族血缘的小圈子,凝聚越来越多的部落形成大圈子,上古中国的雏形就出现了。这个过程是权力在发挥作用,也就是说暴力、财富和知识推动着我们的先祖逐渐形成共识,形成观念。

权力可以是不服就干的东西,但总是干架,稳定性没有了,秩序的破坏和建立耗费成本,所以,权力也可以是你懂我懂大家懂,大家谁也别乱动的东西。我们的先祖学会了用温润的玉石来宣示权力,用彩色的玉石来“造神”,创造出一种温和中带着坚定的“玉石色彩美学”,这是色彩追溯到 4000 多年前的真相和起源。

新石器时期的玉石制品有两类代表:璧形和斧形。璧形的玉石不是都称作璧,环孔大一些的称作环,再大一些的称作瑗。斧形的玉石也不是都称作斧,底刃大一些的称作钺,两边有齿的称作戚。

纪录片《如果国宝会说话》剧照。内蒙古赤峰发现的红山玉龙。

瑗、璧、环都需要略大的玉石原材料才能制作,稀缺性决定了珍贵程度,玉瑗、玉璧、玉环体现的是财富。斧、钺、戚,代表的是暴力,温润如玉肯定不是直接用来干架的,而是温和地传达权力的威慑,玉斧、玉钺、玉戚是中国人的表达方式。在祭祀场合,这些玉石体现和代表沟通天地神明的信息符号,增加了祭祀者的知识光环。向诸神奉献玉石的实质是对众人的权力宣示。

4000多年前,色彩已经开始与暴力、财富和知识结盟,共同演绎中国人的色彩世界。这个话题,让我们沿着大地的脉络,继续探究。

五帝时代有一部丈量大地的奇幻巨著,通常它被归到“想象地理学”和“神话学”,它就是《山海经》。为什么说《山海经》是五帝时代的古书呢?准确地说,《山海经》里面的《五藏山经》没有讲过禹之后的事情,也就是说这部古书是后人编辑过的,但《五藏山经》的内容是五帝时代流传下来的。

《山海经》里的神奇动物和神奇植物确实很难在现实世界里或者考古发现中找到对应的。但是,《山海经》里还有一个系统被大家长期忽视了,这个系统既不是神话也不是想象,它就是《山海经》的矿物系统,这个矿物系统恰恰可以带我们穿过云雾去看看五帝时代的色彩真相。

《五藏山经》起始的《南山经》就出现了“白玉”,紧接着《西山经》多了“ 琈之玉”“苍玉”“婴垣之玉”“百(白)珪百(白)璧”“青碧”“瑾瑜之玉”“瑶碧”“吉玉”,《中山经》多了“麋玉”“白珉”。玉石之白、苍、青、碧、黑,都有记录在案,这是“玉石色彩美学”的早期文字记载。

《五藏山经》写的是禹之前的信息。待到大禹治水成功,划定九州,《尚书·禹贡》宣布:“禹锡玄圭,告厥成功。”上天赐大禹以玄色的玉圭,表彰其成功。将玄色的玉石拿过来代表上天的意志,禹的统治权力合法化被玄圭背书了。

后来,玉石形成了色彩美学和神圣权力的联盟:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”这是《周礼·春官宗伯》里面的记述,意思是浅蓝绿色的苍色玉璧代表人类和上天的权力对话,黄色玉琮礼敬大地,蓝绿色的青色玉圭礼敬东方,赤色玉璋礼敬南方,白色玉琥礼敬西方,玄色玉璜礼敬北方。

再后来,“玉石色彩美学”越来越繁复,繁复到“玉有九色”!“元如澄水曰瑿,蓝如靛沫曰碧,青如鲜苔曰 ,绿如翠羽曰瓐,黄如蒸栗曰玵,赤如丹砂曰琼,紫如凝血曰璊,黑如墨光曰瑎,白如割肪曰瑳。”

这是清代陈性在《玉纪》里说的,翻译成今天的大白话就是:玉石的色彩有澄水玄、靛沫碧、苔藓青、翠羽绿、蒸栗黄、朱砂红、凝血紫、墨光黑、凝脂白。

色彩美学和神圣权力形成联盟后,“玉石色彩美学”并没有停止思考。在追逐权力的道路上,厮杀、挣扎、冲突是显而易见的。失去外在的秩序,失去内心的秩序,两者都是痛苦。

痛苦催生了更高级的哲学思考,人类在暴力、财富和知识的道路上追逐权力,无非是追寻生存自由。如何看清这个世界的本质,又如何维护外在和内心的秩序,不同时代的中国人给出了不同的回答,由此,催生了更高级的色彩观念。

战国时代的《郭店楚墓竹简》中有这样一段话:“智之思也长,长则得,得则不忘,不忘则明,明则见贤人,见贤人则玉色,玉色则形,形则智。”在维护外在和内心的秩序问题上,哲学思考看到了“贤人玉色”这个答案。贤能的人,颜面上呈现羊脂玉一样的气色。“颜色”这个词,最初指的就是颜面上的气色。

某人的面色如羊脂玉,今天看起来也是件令人羡慕的事情,不愠不怒,才能温润如玉,这是此人的修为。玉色从物质的色彩上升到了观念的色彩,不仅仅是温润,而是“温而厉之色”,温和中带着坚定。贤人玉色,从更高级的色彩观念上打败了那些斑斓的玉石色彩。

山海丹青

国色溯源到《山海经》,中国传统色的标识性源头之一找到了,这个答案是“丹粟”和“青雘”,这是中国传统色的“物质源头”。

《山海经》里经常提到“丹粟”和“青雘”,前者是指朱砂矿,后者是指蓝铜矿、孔雀石,蓝铜矿和孔雀石在自然界常常是伴生或者共生状态。《山海经》揭示了广袤大地上这些颜料石头的矿藏,它们的天然色相决定了它们不是普通的石头,惑人心魄的红色、蓝色、绿色,很容易吸引人类的目光,从而进入人类的色彩世界。

丹粟,古人的注释是:“细丹沙如粟也。”朱砂矿在天然状态下,既有粒状,也有块状,丹粟是粒状朱砂。朱砂的粒子越细,越容易作为矿物颜料附着在其他材质上,但人类并不是从大自然拿过来就用,而是对其进行研磨,提取颜色红艳的细颗粒,提取出的颜色我们称为朱红色。河南安阳殷墟妇好墓出土过研磨朱砂的商代玉石杵臼,现藏于中国国家博物馆。

我们中国人对红色的极致偏爱,起源于我们对朱砂的认识和使用。朱砂出现在漆器、服饰等上面,甚至在刻着甲骨文的甲骨、始皇陵的兵马俑上面也有朱砂涂色。更早的文物考古发现,远古的墓葬里撒下了朱砂,因为朱砂的红色容易让人想到血液的红色,散布的朱砂如同流动的血液,象征着生的力量。

湖南长沙马王堆一号汉墓出土的西汉T形帛画,现藏于湖南博物馆,其中红色部分的光谱分析确定为朱砂颜料。朱砂颜料附着于植物纤维或者动物纤维的材质上,并不是一个简单的工艺。《周礼·考工记》里记载:“钟氏染羽,以朱湛丹秫,三月而炽之,淳而渍之。”周代的工匠染羽毛,汉代的工匠绘丝帛,都是将朱砂颜料牢固地附着于动植物纤维上。上文的通行解读是:朱砂颗粒和黏性谷物在一起浸泡,高温下三个月,就得到更红艳、更有黏附力的朱红色染料,以之来给鸟的羽毛染色。

工匠们不是为了游戏而给鸟的羽毛染色,染色的鸟羽是用来制作祭祀舞蹈的道具,还有王族车驾的旌旗。染羽,这种“石染”技术,自古就是国家级的“非物质文化遗产”。《史记》和《汉书》里都记载过秦代朱砂矿主“寡妇清”的故事。清夫人的家族在四川东部经营朱砂矿,获利丰厚,然后她“用财自卫,人不敢犯”,“礼抗万乘,名显天下”,清夫人用财富换取了生存自由的权力,并且始皇帝也尊重了她的权力,筑“女怀清台”来表彰她的节操。

青雘,古人的注释是:“今之空青也。”空青的通常解释是“有孔洞的瘤状孔雀石”,但是蓝铜矿和孔雀石在自然界常常是伴生或者共生状态,这决定了它们的天然矿石有时是蓝色的,有时是绿色的,更多时候是蓝绿混杂的。

当青雘作为矿物颜料而不是观赏石的时候,人类并不是从大自然拿过来就用,而是对其进行研磨,早期研磨伴生或者共生状态的蓝铜矿和孔雀石,很容易得到蓝绿混杂的色相,这就是“青”的由来。

蓝铜矿和孔雀石是大地矿物中最直观的蓝色和绿色。蓝,这个字在《山海经》里没有出现过。绿,这个字在《山海经·中山经》中出现于“碧绿”一词中。那个时代的蓝色和绿色,通常都是包含在“青”这个字里面的。

我们中国人从青雘里认识到蓝绿混杂的色相,青色基本上代表着从蓝色到绿色的宽泛区间。蓝绿混杂的色相中,如果某个颜色的蓝比绿多,我们今天称之为豆青色,如果绿比蓝多,我们今天称之为豆绿色。

我曾经认为代表着从蓝色到绿色的宽泛区间的“青”是中国人独有的色彩认知,直到我读了古代玛雅人色彩的文献,发现他们有同样代表着从蓝色到绿色的宽泛区间的颜色字“yax”。这个发现,既让我有点不甘心玛雅人掠美了我们“青”的色彩认知,又让我确信上古的人类经历了近似的色彩认知过程。

逐渐地,青色变得越来越宽泛,青色可能是青白色(缥),是青绿色(碧),是绿青色(葱),是青黄色(绿),是浅青绿色(苍),是青红色,是深青红色(绀),是青黑色(黛),甚至是黑色(黎)。古汉语里出现一个“青”字,上面这些颜色都有可能,这已经突破了蓝色到绿色的区间。

周代政府设立专门管理包括“丹粟”和“青雘”在内的矿产的官员。《周礼·秋官》记载:“职金,掌凡金玉锡石丹青之戒令……入其玉石丹青于守藏之府。”我们今天常说的“丹青”就源自这里,丹是丹粟(朱砂),青是青雘(蓝铜矿和孔雀石)。“职金”这个政府官员的职责是掌管戒令,监督库存。

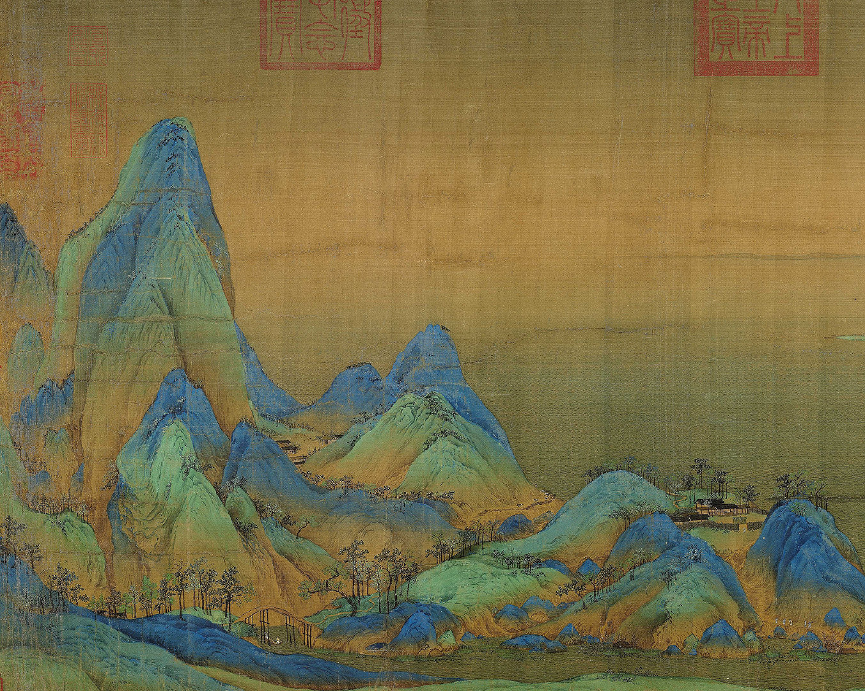

《管子·小称》曰:“丹青在山,民知而取之。”“丹青”成了我们中国人色彩世界的标识性符号,蕴含着我们中国人对红色和青色的偏爱,在绘画上,在丝绸上,在瓷器上……我们把红色和青色都发挥到了人类色彩辨识和色彩创作的极致,创造了“山海丹青”的中国色彩世界,其山也巍巍,其海也泱泱,其丹青也灿灿。

北宋 王希孟《千里江山图》(局部)。

顺便说一下,《山海经》里面还出现了“丹雘”。丹雘就是赤石脂,含氧化铁的高岭土。雘,就是颜料矿物,这个字现如今很少听说了,古代常提到丹雘涂墙、青雘作画的事。

有的赤石脂是近似朱丹的红色,在祭祀的场合涂抹到脸上,丹红色的面色增加了威仪。《诗经·秦风·终南》曰:“终南何有?有条有梅。君子至止,锦衣狐裘。颜如渥丹,其君也哉!”终南山上,绣花锦袍狐裘服,面色红润像涂丹,莫非他是我的王。

有的赤石脂是近似花椒的红色,在建筑的场合涂抹到墙上,“崇涂屋以椒,恺用赤石脂”,花椒和赤石脂搞成了西晋时代王崇和石恺“斗富”的装饰材料,花椒红的赤石脂竟然比花椒本身更高级。东汉应劭在《汉官仪》里记叙:“皇后称椒房,取其实蔓延盈升,以椒涂屋,亦取其温暖。”椒房殿是汉代皇后居住的地方,原来使用花椒做装饰材料是皇家待遇。

五色贡土

从颜料矿物的角度去探究人类早期社会的色彩应用和色彩表达,年代最早的两部颜料矿物相关著作,在我看来,一是《山海经》,二是《尚书·禹贡》。

“禹别九州,随山浚川,任土作贡。”大禹在治水的过程中,华夏大地出炉了第一个土地规划:九州。九州规划包括土地调查、山川调查、交通调查、物产调查。为了活下去,为了活得更好,中国人团结在一起,行政划界,山川勘察,斩木疏水,恢复大地的本来生机,按照土地出产决定贡赋。这就是《禹贡》所体现的国家行为,这个国家行为就发生了一个划时代的色彩大事件。

治水工程的成功需要国家级执行力,国家级执行力的前提是国家的形成。夏代大体是公元前 2070年到公元前 1600年,从大禹开始,因为治水的需求,部落联盟转向了世袭国家。

《禹贡》和《史记》都讲到一个划时代的色彩大事件:“贡维土五色”。

大地的土壤可以有五种颜色,听起来就比较有色彩感。《尚书纬》在注释这句话时是这么解释的:“天子社,东方青,南方赤,西方白,北方黑,上冒以黄土。将封诸侯,各取方土,苴以白茅,以为社。”五色土和国家形成有密切关系,天子是天授的权力中心,诸侯是天子的权力分封。分封诸侯到某一方土地,天子用白茅裹这一方颜色的土壤赐予被分封者,象征授予土地和权力。土壤放到社稷坛里,就有了我们今天说的“左祖右社”,宫殿的左前方是祭拜祖宗的祖庙,右前方是祭祀土地神、粮食神的社稷坛,社为土地,稷为粮食。

青、赤、白、黑、黄,五方土五色分明。今天北京中山公园社稷坛的五色土,就是从这个夏代的色彩大事件传承下来的。

大禹划分天下为九州,还做过土地调查。冀州的泥土属性是“白壤”,壤是松软土质,白壤的颜色是灰白色;兖州是“黑坟”,坟是润肥土质,黑坟的颜色是棕黑色;青州是“白坟”和“斥”,白坟的颜色是灰白色,斥是盐渍土;徐州是“赤埴坟”和“五色土”,埴是黏土,赤埴坟的颜色是红棕色,前面的“贡维土五色”记录的就是徐州的这种特殊贡品;扬州和荆州是“涂泥”,涂泥是潮湿土;豫州是“坟垆”,垆是黑硬土质,坟垆的颜色是棕黑色;梁州是“青黎”,青黎是腐殖土,它的颜色是青黑色;雍州是“黄壤”,黄壤的颜色是我们今天所说黄土地的土黄色。

以华夏大地为家园,才有放眼九州,才有勘察和记录大地色彩的大格局。我们可看到东南西北中的五方土壤颜色,也可看到色彩背后的中央与地方关系。禹贡九州的白壤、黑坟、白坟、赤埴坟、青黎、黄壤,包含了青、赤、白、黑、黄五色,也就是五色土的色彩概念。这么划分天下的土壤,好处是直观,但并不是精确的说法。即使是同一种土壤,在湿度发生变化时,土壤颜色也会随之发生变化。

土壤颜色的这种动态变化,我运用电影蒙太奇的方法把长安文化作家朱鸿的一段文字剪辑过来,用当代的语言去看“黄壤”这种黄土地的颜色:“汉长安城和唐长安城都以黄土为格调。它们雄霸的城墙是土夯的……即使墙有砖包,砖也是土烧的,进坊出坊的里巷闾路也毕由土垫。土尽黄土,经日之晒微微发白,一旦淋雨,便多少发黑。云散天晴,阳光透射,土皆变黄。长安城是皇城,也是黄城。”

生活在黄土地的中国人,自然会观察黄土地的颜色变化。生活在华夏大地的中国人,自然会察觉九州大地的土壤颜色差别。人类越在早期,生活方式就越贴近自然,他们的感受比今天的我们要强烈。

生存法则决定了色彩世界,我们的色彩世界是从大地起源的。脚踏大地,人类得以活下去、活得更好。“山林与,皋壤与,使我欣欣然而乐与!”这林木,这土壤,让我快乐呀!庄子的快乐,你我也可以知道,与大地好好相处,与天空好好相处,与梦里的蝴蝶好好相处,与濠间的鱼儿好好相处,与扶摇而上九万里的大鹏好好相处。

“原天地之美而达万物之理。”推演天地的大美,从而通达了万物的道理,庄子这句话是我们中国美学的一个立足点。我们的先祖,比我们更懂得自然,他们向大地学习、向天空学习,逐步建立了中国人的色彩世界。

作者/郭浩

摘编/李永博

导语校对/贾宁