“时至今日,每想到那位大姐‘有失优雅’地把大脚抬起的情景,我都禁不住哑然失笑,这个豪爽的举动,流露出的是中国妇女的自信。”距离1995年中国承办联合国第四次世界妇女大会已经过去了30年,这个画面仍然牢牢地刻在李英桃的记忆里。

李英桃,北京外国语大学教授,联合国第四次世界妇女大会亲历者。1995年,28岁的李英桃以大会非政府组织妇女论坛正式代表的身份参加了大会,并见证了《北京宣言》和《行动纲领》通过的重要历史瞬间。两份文件具有里程碑意义,为推动性别平等与妇女发展绘就发展蓝图,成为指导全球妇女事业的纲领性文件。

在《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年之际,今年10月13日至14日,全球妇女峰会将在北京举行,主题是“命运与共:加速妇女全面发展新进程”。10月12日,大会召开前夕,李英桃接受新京报记者专访,讲述了当年发生的故事和这场盛会给全球妇女发展以及她个人带来的影响,并分享了对即将召开的峰会的期待。

1995年,李英桃在联合国第四次世界妇女大会举办期间的留影。受访者供图

“每个帐篷就是一个议题”

新京报:1995年联合国第四次世界妇女大会召开时,是什么样的情景?

李英桃:30年前,我是北京外国语大学的一名年轻教师,以大会非政府组织妇女论坛正式代表的身份参加了大会。大会在北京怀柔举办,规模非常大,举办了五六千场会议。

跟我们现在参加的很多活动不同,它除了设置一个会议中心、发表一些重要的讲话之外,在其他地方还分散地搭建了很多帐篷、桑巴舞台、蒙古包等,也征用了一些学校和宾馆。每个帐篷其实就是一个议题,各种肤色的妇女参与,有各种各样的讨论和表演,就像市集那种感觉,非常热闹。

新京报:作为举办地,北京是如何迎接这场盛会的?

李英桃:1992年举行的联合国妇女地位委员会第36次会议作出决议,接受中国政府关于北京召开联合国第四次世界妇女大会的申请。在这之后,我们就开始了筹备工作。

这几天,北京的大街上都能看到全球妇女峰会的宣传牌,当年也是一样。我记得在东单路口立了一块巨大的广告牌,上面写着迎接世界妇女大会在北京召开,画面上,一道彩虹托起一个女性形象,在机场、前门、海关大楼等很多地方都能看到这样的宣传牌。

北京的高校派出了大批志愿者,我当时负责给北京外国语大学的志愿者做培训,能够见证并参与历史,孩子们都非常兴奋。

新京报:当年讨论了哪些议题?

李英桃:诸如妇女的土地权利、妇女的受教育权利、生殖健康、艾滋病等,还有一些岛国代表讨论气候变化等,内容非常丰富。

我特别想说的是,《北京宣言》和《行动纲领》是为全球妇女发展绘制的最具远见、最具雄心和影响力最大的蓝图,在达成促进男女平等、保障妇女权利方面提出了包括妇女与贫穷、妇女的教育和培训、妇女参与权力和决策等12个重大关切领域,尽管30年过去了,两份文件依然在指导着全球妇女事业的发展。

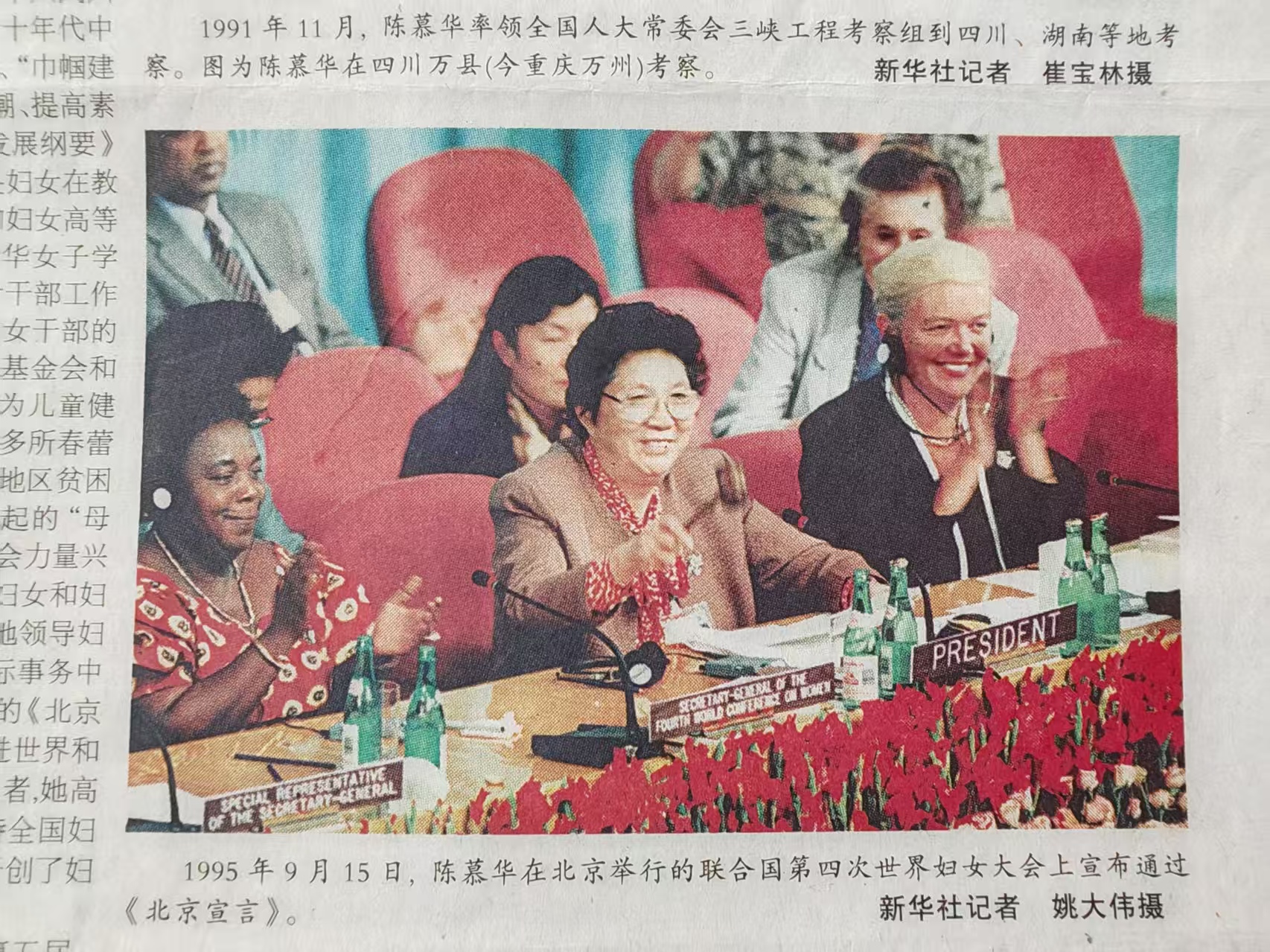

李英桃保存的联合国第四次世界妇女大会通过《北京宣言》的报纸资料。受访者供图

新京报:有哪些印象深刻的故事或者细节吗?

李英桃:大会期间的一次晚餐中,各国妇女正围坐在桌前边吃边聊,一名志愿者快步走进来,找到了我同桌的一位大姐——某场论坛的负责人。志愿者低声说,听说今晚有外国组织准备放映英文电影《三寸金莲》,怎么办?“大姐”听后大笑起来,什么都没说,直接抬起了自己的“大脚”:“眼见为实,当代中国妇女都是天足,外国朋友看到就知道什么是真相了。”我不认识那位大姐,只是凑巧在一桌吃饭,但是这个画面令我至今难忘。

还有一次,我“钻”进一个帐篷里,原计划只是旁听一下讨论,没想到在所有人发言结束之后,主持人直接转向我发问,“你准备说什么?”我一下子就愣住了,只能说“I come to learn from you”。当时觉得特别尴尬,后来想明白了,我就是去学习的,也确实还有很多需要学习的地方,这也是我后面决定继续读书的原因之一。

联合国第四次世界妇女大会期间的活动请柬。受访者供图

“性别议题在脱敏,性别意识渐渐觉醒”

新京报:参与那场盛会,给你带来了什么变化?

李英桃:那年我28岁,在参会的代表里算是比较年轻的,我见到了来自全世界的、不同肤色的女性,讨论的话题丰富且影响深远,我因此彻底打开了视角和眼界。

我开始意识到妇女与国家利益、国际安全其实是紧密相连的,当时这个议题在国内还没有很多人讨论。所以,在这次会议之后,我决定继续读博,并且锚定了我博士期间的研究方向,就是性别与国际关系研究。

新京报:据你观察,这场盛会给当时整个社会的性别观念带来了哪些影响?

李英桃:世妇会之后,能够明显地感觉到,大家对于性别议题的讨论越来越开放。这说明,在我们的社会里,性别议题在脱敏,人们的性别平等意识在提升。

在学术上,我们提出了社会性别的观点,不再仅从生物性别的角度出发,而是从社会关系和权力关系中讨论性别问题,开始通过性别视角去审视一些我们习以为常的社会现象,敏感的妇女研究逐渐过渡到了正常的性别研究,学术领域获得了更大的空间。在这前后,我们还成立了一系列专门的学术组织探讨性别问题,很多组织至今还在发挥作用。

新京报:回头看,你认为当年北京举办世妇会有怎样的意义?

李英桃:在《北京宣言》和《行动纲领》提出的12个重大关切领域中,妇女与贫穷被放在第一位。如今,我们实现了全面脱贫,很好地落实了宣言的第一个关切,为全世界树立了榜样,我们的经验可资全世界学习。妇女的教育、健康等也都在不断提升。

30年前,恐怕包括我在内的很多人都没有意识到这场大会对中国、对世界会有如此深远的影响,站在30年后回看才能明白这一点。这种影响是政策上的、实践上的,更是意识上和认知上的,人们的性别意识开始渐渐觉醒了。

李英桃的参会证件和文艺演出有关资料。受访者供图

妇女与数字技术、AI成为新焦点

新京报:人们现在关注的女性议题和当年相比有变化吗?

李英桃:对中国来说,随着经济社会发展,前面提到的贫困、女性受教育权利等已经得到解决或明显改善,与此同时,妇女与数字技术、人工智能等领域的关系成为当下关注的重点。

此外,还有无偿家务劳动的问题,当妇女更多地参与到社会生产、社会管理中,由传统文化和家庭分工带来的所谓“工作与家庭平衡”的问题开始困扰女性。我认为,在无偿家务劳动和照料方面,我们要给予足够的重视。

从世界范围来看,过去30年,我们在很多方面取得了进步,但进步是不平衡的。比如中东地区,随着地缘政治形势的恶化,给女性带来的灾难越来越凸显。在地缘政治、全球疫情、经济危机等交织的情况下,我们需要正视由此可能给女性带来的影响。

新京报:你对这次峰会有什么期待?

李英桃:我期待能够进一步凝聚共识,为妇女全面发展营造和平安宁的环境,使妇女在构建人类命运共同体的过程中成为平等的参与者、贡献者和受益者,就像这次全球妇女峰会的主题——“命运与共:加速妇女全面发展新进程”。

新京报记者 姜慧梓

编辑 白爽 校对 贾宁