下文出自2023年08月25日新京报书评周刊专题《灰色记忆与彩色碎片:匈牙利文学专辑》。

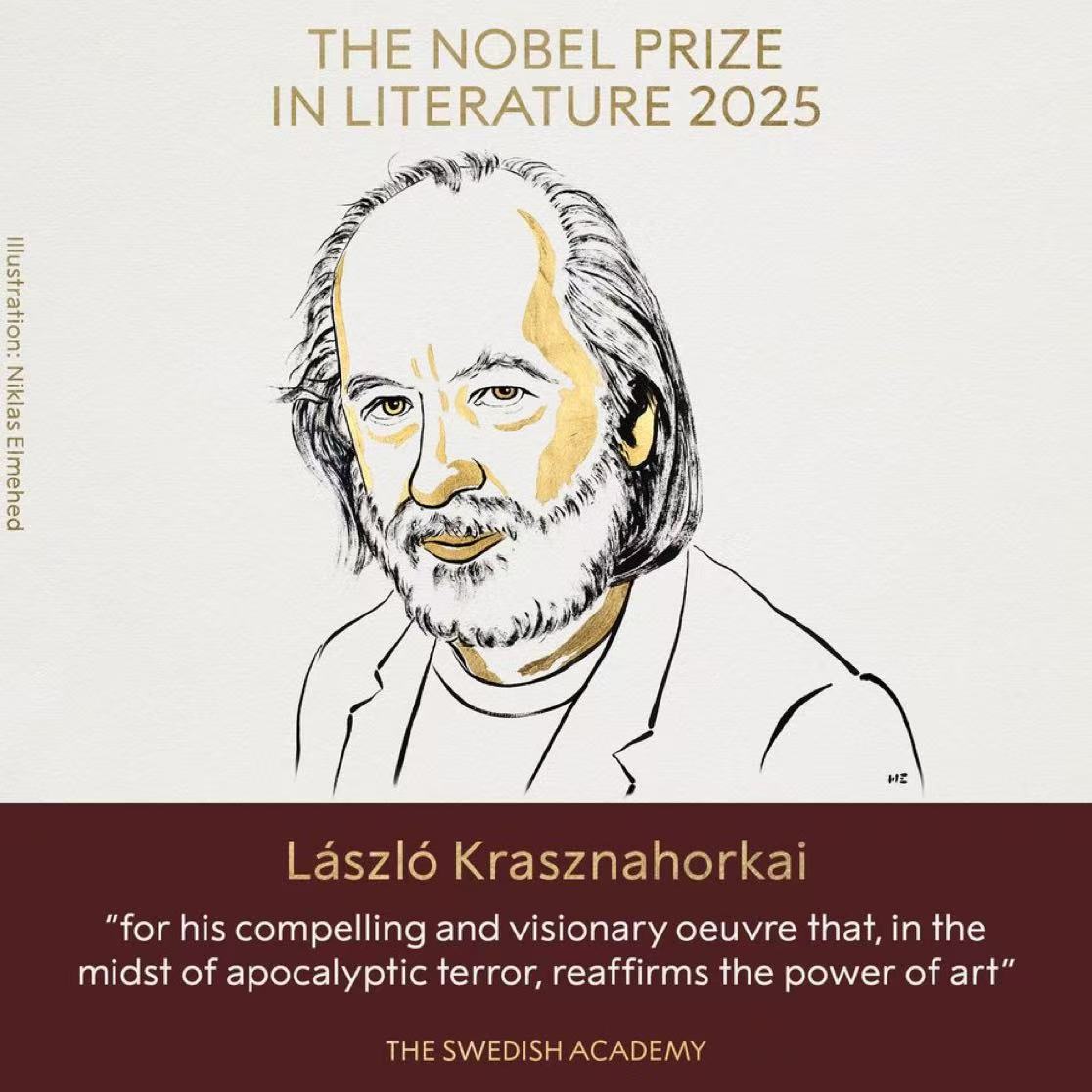

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。

黑白屏幕上,随着酒馆老板的一声咆哮,醉酒中模拟着行星原地转圈的人们停止了运动,名为《瓦卢什卡》的钢琴主题曲响起,主人公走入黑暗的街道,漫长的镜头,仿佛那个人们自以为了解但其实一无所知的宇宙终于敞开了它真实的缝隙——这是塔尔·贝拉电影《鲸鱼马戏团》的开场。这个开场可以说直接抓住了小说原著《反抗的忧郁》里的精神内核,直接将故事的内在气质呈现出来,但是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的叙事需要通过与镜头不同的方式来完成这个故事精神的讲述,因此它的开场与电影完全不同。克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的小说,从《撒旦探戈》到《鲸鱼马戏团》,都被塔尔·贝拉改编成了电影,两个重量级的艺术家用两种形式讲述着相同的故事,一个用长镜头,一个用长句子和不分段的长章节,共同构成了一个深邃如黑洞的双生宇宙,可惜的是如今这两人已经类似分道扬镳,毕竟文学和电影作为两种不同的表现形式,其追求的终极目标也不相同。

在匈牙利文学中,如果说萨博·玛格达是个温柔的叙事者,那么,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛就是个绝对没有温柔的、近乎残酷的小说家。他描写人类的极端困境和任何人都不可逃避的命运性,在可读性上,他使用长句,有时候几十万字的小说写下来都不分太多段落,通过这种方式营造出密度极大的、令人窒息的氛围,同时又将人物那不可逃避、没有出路的命运实质化,在漫长篇幅构成的囚笼里一遍遍循环自己的生命和历史。

小说原著的叙事和“反抗的忧郁”一词关系极为密切。小说的开场视角选择了火车车厢里的弗劳姆夫人——一个普通的城市女性——她正在为火车里挤满了陌生且贫穷的乡下人以及来自男人的粗暴目光和言谈而感到烦躁。在火车上走下来之后,她又碰到了马戏团那辆缓慢行进的、魔鬼般的巨大彩车。从火车上的心理活动,以及回到家后的状态可以看出,弗劳姆夫人是一个非常弱势的角色,《反抗的忧郁》中所描写的阴沉破旧的城市在她眼里曾经是个温馨的家园,她只要回到家里吃上一顿热气腾腾的晚餐就会感到身心无比舒适。但这天晚上,在这个在个人生活中自给自足的角色回到家后,一个名叫艾斯泰尔夫人的角色出现,她的上门给弗劳姆夫人带来了极大的压迫感。艾斯泰尔夫人来找弗劳姆夫人的原因,是她想要发起一场“城市卫生运动”,成为运动的组织者并转而成为城市的掌控者,她想要让这个破旧城市迅速进入洁净的新时代,但想要让城市里缺乏热情的人们投入到这场运动中,必须要让她的丈夫艾斯泰尔站出来发话,不过他们夫妻的关系相当敌对,唯一能说服丈夫的,只有他唯一的朋友,也就是弗劳姆夫人的儿子瓦卢什卡。

于是,小说里的几个人物就这样构成了一种面对外界的“反抗的忧郁”状态。弗劳姆夫人只想在小城里安然自得地生活,但是无论是火车上挤占座位的人还是马戏团彩车的到来以及面对城市中正在酝酿的剧变,她很希望能够用马上关紧大门的方式将这些驱逐到自己的世界之外,然而她意识到自己的无力,不可避免地成为了马戏团故事中广场暴动里牺牲者的一员。瓦卢什卡和艾斯泰尔两人作为朋友关系有着共同点,但也有着很大的区别。艾斯泰尔以彻底否认的姿态来对抗这个世界,他不参加任何社会活动,每天在房间里研究音乐理论和宇宙行星,他从这些抽象的事情中攫取对人类历史的解释,他将世界理解为一个能弹奏的乐器,只有在七个不同的音阶共同发出和谐声音的时候,历史才能涌现出完美的旋律。借助这种方式,艾斯泰尔成功摆脱了窗户外面的城市破败与堕落,但是,他不能受到任何人的干扰,几乎所有外人的出现都会干扰到他沉浸其中的宁静状态,让他净化世界的精神模式瞬间破碎。瓦卢什卡能够聆听他的这些观点,和艾斯泰尔的音乐抵抗实验一样,瓦卢什卡在酒馆里也进行了一场模拟行星运转的实验——在整个宇宙都处于冰冷静滞的死寂状态时,人们自己变为太阳,月球,地球,互相围绕着彼此旋转——从这个酒馆实验中能看出,瓦卢什卡的内心比艾斯泰尔要多一些理想,但他在面对外界时的忧郁则来自于自身,他既相信“驱动宇宙运行的终极力量则应是宁静”,相信寂寥的宇宙里会存在一丝狭窄的光,但同时也知道“世界上只有强者法则,不存在比暴力更强大的力量”,尤其在目睹了马戏团在广场上形成的暴乱后,他更加陷入了“既不存在天堂,也不存在地狱”的想法。

小说里的人物就这样陷入了一种互相纠缠的状态中,只有两个事物例外,其一是艾斯泰尔夫人,一个野心勃勃的策划者,另一个则是马戏团里藏在鲸鱼中的“王子”,他以及整个马戏团以意外的新事物的状态出现在小城,吸引市民蜂拥买票的同时也瓦解了这里的秩序。最后,小说以暴动被艾斯泰尔夫人请来的州府军队镇压而告终。

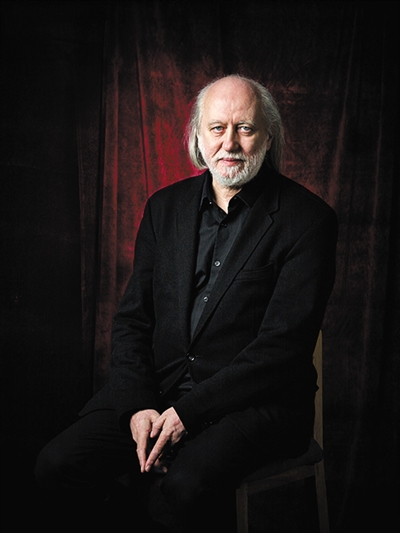

《鲸鱼马戏团》剧照。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛在《反抗的忧郁》中以小城出现的马戏团故事完成了一个因果的循环,在马戏团的鲸鱼进入城市后,马戏团里的“王子”用演讲的方式收揽了大量市民成为自己的追随者,从而用疯狂的想法将他们变为暴徒,最后军队镇压的悲剧也似乎暗合了小说开头的预示——当这个黑漆漆的庞大彩车出现在城市里的时候,它作为一个不属于旧秩序的事物进入这里,让每个人都感到了一种不祥之感,当广场上出现越来越多排队购票的人时,人们将之视为一场混乱与剧变的开端。但是反过来,是否正是因为人们内心产生的这种预示,从而让冷漠、不安的人群在面对“王子”的演讲时迅速成为了他的追随者,仿佛用最便捷的方式抓取到了世界中的意义,从而让失控的暴乱蔓延呢?

《反抗的忧郁》与《撒旦探戈》《仁慈的关系》等作品一样,都属于克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛那令人绝望的文学世界。《反抗的忧郁》最后以牺牲者的尸体腐烂告终,作家以生物学术语喷洒的冷漠氛围描述这一过程的同时也留下了哀歌,“离开了红血球的血红蛋白与不可抗拒的组织液混合到一起,使之变红,并且渗透到组织里,就这样,无情的毁灭力再一次取得了重大胜利”,牺牲者的死亡无疑是可悲的,而艾斯泰尔夫人成功找来军队瓦解暴徒的行为让她成为明日城市的崭新大人物,这也无疑是一场卑鄙者的胜利,然而,如果军队镇压没有成功,代表新秩序的“王子”成功变成了疯狂市民们的领袖,故事的结局会好吗?当然不会,牺牲者们不过是从军队手下的牺牲品变成“王子”本人的牺牲品罢了。那么,如果有人在开头拦住那辆进城的彩车,压根就没有马戏团的故事,这座小城的结局会免于悲剧吗?也不会,这座城市的堕落、死寂以及垃圾场一般的氛围已经注定了它会继续沿着死亡的方向前行。事实上,在《反抗的忧郁》最后,我们会发现我们也可以完全当做马戏团从来不曾来过,城市只不过是从一种死寂转换到另一种死寂而已。故事如同《撒旦探戈》一样从个人命运的失败循环转而构成了一种历史的循环,小说仿佛一则寓言,暗示了东欧剧变时代匈牙利的失落与绝望。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛崇拜的一个文学偶像是弗兰茨·卡夫卡。卡夫卡用短篇让人们在瞬间的场景中被命运的必然失败感击中,而克拉斯诺霍尔卡伊则用更长的篇幅尽可能地替我们将每一种可能性封锁。偶尔在他的故事中也会出现一两处略显温柔的段落,而这种温柔只可能在故事中远离世界的部分中发生,犹如天空中远离尘嚣的云彩,无论什么样的天气,它们都能在美学意义上保持一种和谐的整体,然而联想到小说的整体氛围和其他正沉陷于某种绝望的角落,这不能不说是一种更为残酷的写作方式,这种偶尔闪现的微光不过是以反衬的形式提醒着我们这样一个事实——环绕着地球的,是无穷无尽的黑暗。

撰文/宫子

编辑/李永博

校对/薛京宁