长久以来,西方世界对文明的认定常被自身历史经验框定——以小麦种植、牛羊驯养、冶金术与文字的出现作为标尺。这种视角下,中华文明的独特发展路径往往被遮蔽,甚至陷入认知隔阂。

杰西卡·罗森则认为,中国古代的历史告诉我们,古人以自己的形式建立了复杂的社会。中华文明的独立性不应被西方视角下的“文明”所定义。罗森选择以墓葬为切口,用十二座跨越三千年的遗址作为解码中华文明发展历程的钥匙,跳出文字与史书,通过静默的器物为我们呈现了一幅更为立体的古代中国社会图景。

以下内容经出版社授权节选自《厚土无疆》,小标题为编者拟。

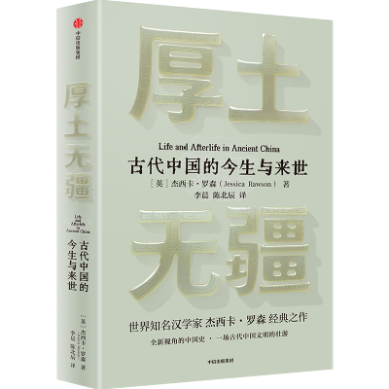

《厚土无疆》

作者:杰西卡·罗森

译者:李晨、陈北辰

版本:中信出版集团2025年9月

西方对中国的了解

存在“严重的国民赤字”

中国在世界舞台上扮演着重要的政治和经济角色,但是在其国界之外,这个国家及其历史却并不广为人知。在某种程度上,这是因为其令人敬畏的语言、其人民和地理景观对西方来说是陌生的。西方人很少具有中国文化素养。事实上,一家英国报纸评论道:我们对中国的了解存在“严重的国民赤字”。西方人缺乏同理心,甚至感到陌生,这掩盖了中国悠久而辉煌的历史。如果西方不承认和重视中国的历史,这不仅影响着中国的现在,而且影响着西方的现在,那么西方限制了自己与这样一个横跨5个地理时区并与14个国家接壤的国家的交往。为了巩固中国在国际社会中的地位和作用,中国的当代领导人经常提到由祖先创造的五千年文明。这个史诗般的时间跨度塑造了中国人的个体和集体身份,以及他们的道德价值观和理想抱负,这值得西方人认可和思考。然而,即使是五千年,也低估了中国从欧亚大陆的大部分地区中脱颖而出所经历的漫长岁月。现存的器物和文献的规模及复杂程度都是前所未有的,使得中国在欧洲和美洲那些年轻得多的国家中具有权威地位。西方人只能看到这几千年中的一小部分。尽管如此,公元前221年秦朝建立之前的近3000年——这一时期出现了早期城市和最初的王朝——为中国留存至今的许多独特的文化元素奠定了基础。

中国有许多极端环境。它的领土北起黑龙江主航道中心线,冬季的温度降至零下40摄氏度甚至零下50摄氏度,南至约5500公里外的南沙群岛曾母暗沙,同欧洲——从挪威的最北端到西班牙南部海岸——的面积大致相同。中国地势西高东低,呈三级阶梯状从海拔约5000米的青藏高原下降至北部的黄土高原,此外也包括海拔可达1500米的东南丘陵,以及农业河谷和平原。在辽阔的北部地区,黄土高原上覆盖着黄土。黄土是一种细小的、通常半结晶的尘土,从阿尔泰山脉、青藏高原和戈壁沙漠吹来,历经数千年甚至数百万年。这一至关重要的地区将中国与欧亚草原联结起来。在中部和东部,黄河从5米多高的堤坝上流过平原,长江从孤立的四川盆地向东穿过三峡。这曾经是云梦泽的水源,云梦泽和洞庭湖覆盖了武汉附近的一片低地,如今这里已经淤塞成农田。长江随后奔流而下,在上海汇入大海。

仅凭地图无法传达这一充满挑战的地形,它不仅延伸到地平线以外,而且超出了我们的经验和想象。因此,了解这个非凡国家的唯一方式就是游历其中。20世纪七八十年代,包括我在内的许多人都乘坐火车,慢悠悠地穿过遍布精心挖成的窑洞的黄土丘陵,也穿过南方的竹林。今天的速度飙升,所有人都可以乘坐高铁或飞机。中国的多样性就在这样的速度下消失了。我们需要放慢脚步才能看到公元前3世纪由秦始皇所统一的辽阔疆域在地貌和历史上发生的巨大变化。当时的疆域比现在的中国更加紧凑,从青藏高原的东部边缘延伸到北部的沙漠和草原,从东海到长江沿线,再往南延伸到更偏远的地方。虽然东部沿海地区存在着持续不断的海上往来,但与地中海或印度洋的社会相比,海洋在中国古代所起到的作用较小。

然而,东部的海洋确实决定了中国乃至东亚大部分地区的气候。太平洋季风会带来一种主要的气流,其中的水分形成夏季雨水。由于这些雨水止于黄土高原,往往无法到达草原,它们形成了世界上最重要的边界之一。在这个边界之外,仅有相对受限的作物种植。到了秋天,季风退去,来自北极南部的风吹向草原和中国北方的大部分地区,带来了严冬。季风是中国长久以来财富的源泉,它滋养了黄河和长江及其支流,带来了与地中海沿岸截然不同的潮湿夏季。雨水的馈赠也促进了本土草本植物的种植,南方的主要作物是水稻,北方的主要作物是粟。水稻是世界上最有营养的谷物是劳动密集型的作物;而粟的生长周期非常短,从播种到收获只需100天左右,并且可以在海拔较高的地域茁壮成长。这两种谷物都是煮熟食用的,而不是像西亚和欧洲那样磨碎来制作面包。大西洋地区的特点是夏季干燥,冬季潮湿。这种气候的重大差异导致了两种完全不同的生活方式和饮食习惯。

中国古人以自己的形式

建立了复杂的社会

中国在农业实践方面也与西方存在显著的差异。盘羊和山羊在西北部的山脉上生存,它们没有出现在河谷地区,而这些河谷地区的早期居民驯化了狗和猪。结果是人口的增长无须与动物争夺牧场所需的土地。从公元前3000年至今,中国庞大的人口一直是其核心优势,使艰巨的人居环境和大型基础设施——从长城、三峡大坝、故宫到高速铁路、特大城市和5G网络——成为可能。古代基础设施的早期迹象存在于巨大的夯土建筑、城墙、大坝和控制夏季季风地区水量的水渠遗存之中。夯土是一种非常有效的建筑材料,因此古代中国对石头的使用并不多,事实上,通常很难找到石材。在汉代(公元前206—公元220年)之前,砖并不是主要的建筑材料。因此,在中国各地,我们看不到太多可以与古埃及的石筑神庙、美索不达米亚和波斯的高大建筑或欧洲的巨石阵相媲美的纪念碑式建筑。中国古代的历史告诉我们,古人以自己的形式建立了复杂的社会。

由于地下遗存如此丰富,人们很容易忽视在高度控制的组织中以多个群体运作的劳动力。在适当的时候,这种熟练的劳动分工不仅建造了城市,而且制造了中国著名的青铜器和兵马俑,并将其文化传播到世界各地。我们可以在成千上万的仿中国瓷器的白色陶瓷餐具和用中国丝绸制成的欧洲宫廷礼服上,看到这些非凡创造的痕迹。在中国,那些需要大规模生产和专业技能相结合的物品格外受青睐,比如玉器、丝绸、漆器和陶瓷。开采玉石,养蚕并从成千上万的蚕茧中抽丝,从森林中采集漆树液,以及获取并混合最好的陶土,都是艰巨的任务。然后需要成百上千的技艺精湛的工匠来雕琢玉石,或将纤细的蚕丝变成可编织的丝线,或处理漆,或揉捏陶土,或收集草木并用于烧窑。这些劳动力既继承了制造传统,又发展了新的技术,需要管理严格的生产线。在这些工匠群体中,有些人具有特殊的才能,可以创造出不同寻常的器物,比如良渚的玉琮、陶寺的彩绘陶和三星堆的青铜人像。这些物品不仅仅是奢品,更是中华文明的标志,早在开始运用文字之前的几千年里,就已经成为生者与其先祖和神灵之间的重要纽带。

早期有文字记载的历史大多来自黄河中下游流域的城市和统治者。三个王朝——夏(可能在公元前1600年之前)、商(公元前1600-前1046年)和周(西周:公元前1046-前771年。东周:公元前770-前256年)——主导了中国的核心叙事。根据早期的记载,著名的西汉史学家司马迁从公元前104年开始撰写的纪传体通史《史记》中描述了这三个王朝,并影响了后世记叙三代的大部分著作。商周时期的主要城市已为我们所了解,但夏代的聚落迄今为止尚未被考古学家确定。文献、陶器和青铜器都将人们的注意力吸引到了黄河流域,商代的主要都城在今安阳,西周的都城则在今西安附近。在春秋时期(公元前770-前476年),人口增长和来自北方的入侵威胁到了控制着近150个诸侯国的农业地区的周天子,这导致了政治和军事冲突,孔子及之后的哲学家都为此提出了解决方案。在战国时期(公元前475-前221年)的几百年间,随着大国吞并小国,越来越残酷的战斗随之而来,直到秦直面韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,并最终征服了它们。

山西南部黄土高原之上的梯田。本文图片由出版社提供。

黄土高原东缘,太行山脉的悬崖峭壁。

这片富饶的土地,以及被称为中原的东部地区,将我们的视线从另外两个地区转移开了,这两个地区位于黄河中下游的两侧,对建立一个统一的国家至关重要。向北是黄土高原,从兰州绵延1000多公里至太行山脉,黄土进一步向东北延伸至北京以外。黄土高原侵蚀而成的崖壁和土丘是灰色的,但在阳光下是黄色的。黄土使黄河呈现浑浊的厚重色调。河流将这些泥沙散布到盆地和冲积平原上。黄土是一种异常稳定的地质现象,它使人们能够挖掘出壮观的深墓,甚至鼓励人们这样做。这就像火山灰——那不勒斯周围和下方堆积着大量的火山灰——对建造罗马水下港口建筑的混凝土是必不可少的。黄土高原同时也是中国农业财富的边缘地带和欧亚草原的中间地带,草原是一个人口、马畜的巨大储蓄池。在本书所描述的几千年中,早在海上航线开通之前,互联互通的流动人口建立了世界上最伟大的交通线,跨越了数千公里的山脉和草原。西经河西走廊,一连串穿越沙漠、绿洲的路线通往中亚。从公元前10000年起,没有哪一位统治者声称或实际控制过黄土高原,相反,黄土高原孕育了许多不同的族群,包括有抱负的入侵者,有时甚至是来自草原的畜牧者。这种处于两类截然不同的生活方式之间的枢纽地位,使黄土高原的居民为中国物质文化的历史及扩张做出了永久性的贡献。他们不稳定的生活方式与南方长江沿线的农业繁荣形成了鲜明对比。农业养活了若干独立族群,他们进而建立了独特的社会:我们在长江三角洲发现玉器,在四川盆地发现大量的青铜器,在淮河流域发现土墩墓,在汉水以南发现漆器和青铜装饰。在秦始皇统一之前,在长城成为中国的防线之前,黄土高原和长江流域的人们虽然坚持着地方习俗,但逐渐地、一步步地融入黄河流域的文化传统。

中华文明的发展

独立而不孤立

乍一看,中国从农业社会到城市国家的发展轨迹,似乎类似于西方人可能更熟悉的西亚、埃及和地中海地区的历史,这些地区的发展常常被视为衡量全球“进步”的基准。然而,如果我们跳出既定框架,以中国古代文明自身的维度审视其辉煌,我们就能发现根本差异。我们常常武断地称之为“文明”的事物——依赖小麦和大麦,驯养绵羊、山羊和牛,拥有冶金术和文字的定居生活,几乎像传染病一样,随着人口流动、贸易往来,从西亚沿地中海向北传播至欧洲——并未直接向东传播。虽然这些习俗和技术有时确实从伊朗或土库曼斯坦向东南传入南亚次大陆,但茂密丛林所覆盖的广阔山脉从西藏东部向南延伸,阻隔了进一步的传播。青藏高原海拔很高,从西到东长约2800公里,这使得来自低地的人和牲畜几乎无法适应那里的环境,也难以穿越它的中心地带,不得不沿着其边缘移动。这是中华文明独立的基础。水稻和粟的夏季生长,放牧动物的缺乏,玉器、漆器和丝绸等金属在经由草原地带传入之前甚至之后作为身份象征的材料,以及相对较晚的文字发明,都是中华文明独立的标志。即使是广为接受的从石器到青铜器再到铁器的“三个时代”的历史发展模式,在中国的发生或传播方式也与其他地区截然不同,事实上,美洲和大洋洲等其他大陆也是如此。因此,我们不能期望中国的城市或早期国家与美索不达米亚或古埃及相似。根据定义对不同文明进行比较,不仅针对城市和国家,还针对统治权、仪式和信仰,这些定义首先适用于西亚。我们将它们应用于青藏高原以东的地区时具有误导性。中国人的建筑、抱负和技能都来自他们所处的环境。

青藏高原的高海拔与大体量阻碍了人们与伊朗高原及更西地区的交流,这促进了丝绸之路的发展,丝绸之路联结了青藏高原北侧直至中亚的沙漠和草原地带。

但中国从未完全孤立。几千年来,青藏高原虽然阻隔了穿越欧亚大陆中部的直接路线,但是接触、交流和交锋以其他的方式发生。南亚次大陆所产生的构造力将青藏高原推向欧亚大陆,抬升了巨大的山脉,形成了兴都库什山脉、帕米尔高原、天山,以及跨越中国西北部、蒙古国、俄罗斯与哈萨克斯坦的阿尔泰山脉和萨彦岭。山脉是矿物质和水的储藏库,也是穿越欧亚大陆众多路线的重要轴线。阿尔泰—萨彦岭山脉分隔了东部和西部草原,构造运动使东部草原高度增加。这些是环绕青藏高原的桥梁。

地理是唯一的、突出的原因,可以解释为何人们从公元前2千纪才开始广泛使用青铜器,而铁器则从公元前8世纪(请记住,赫梯人在公元前1400年左右就拥有了铁制武器)开始使用。这些金属首先发现于西亚和巴尔干半岛,并成为人们的工具,他们带着动物、材料和技术,开始向东迁移数千公里,历时数百甚至数千年。早在这些新奇的事物传入中国之前,河谷地区的人民就发展了自己的器物、传统、社会等级和信仰,冶金术只有在与该体系相适应时才被采用。不可移动的青藏高原确保了草原、帕米尔高原、天山与阿尔泰-萨彦岭山脉成为两个早期定居世界之间往来的主要通道“一带一路”倡议、从土库曼斯坦到上海的6000公里以上的天然气管道,以及从俄罗斯到中国北方的“西伯利亚力量”天然气管道提醒我们,这些路线至今仍然存在。

墓葬不仅是死亡的象征

更是 “来世的居所”

古代中国非凡的创造力和多样性体现于那些充满了用于日常生活和仪式的器物的巨大墓葬中。在世界各地,墓葬远比宫殿、仪式场所和普通住宅保存得更完整,也保存得更久。只要它们没有被洗劫一空,墓葬的出现带来的是价值连城的宝物和日用品。这些物品总能告诉我们一些信息,但我们需要对它们可能承载的社会和宗教意义保持敏感和警觉。埃及人向地上营建,而中国人却不断向地下营建。干燥的黄土高原上的人们发现,该地区的地质条件允许他们向下挖掘7米、10米甚至更深的墓穴,竖穴也不会塌。在古埃及,石筑金字塔的高度是权力的象征,也体现了对来世信仰的追求。在中国,墓葬的深度和囤积的随葬品,宣告了墓主人的地位以及他们所期望享受的未来。古代世界的任何其他地方,都不可能有如此巨大而丰富的墓葬,分布在一个大的地区,并且在几千年里反复建造。黄土——而非岩石和石块——是这些供来世使用的地下宫殿、豪宅或房屋的基础,它催生了奢华的宴会器皿、武器以及其他讲述那个时代故事的物品。黄土地区的大量墓葬刺激了长江以南地区的竞争,并建立了一种模式。这种模式与其他地区不同,且一直持续到19世纪。

陕西和山西交界的黄土景观,浑浊的黄河向南蜿蜒流淌。

为了挖掘中国的历史,本书将探讨12座墓葬(11座墓葬和1处大型祭祀遗址)。12处富有趣味的工程遗址,每一处都来自一个特定的历史时期,从5000年前的聚落统治者的墓葬,到公元前3世纪晚期秦始皇陵——他建立了一个可与亚历山大大帝的帝国相媲美的国家。大多数的墓葬是为男性修建的,但同样也提供给他们的妻妾,使他们能够在来世继续过上充实而富足的物质生活。这些地下空间可视为个体生命的盛大庆典和重要延伸。它们过去是,现在仍然是这些个体的未来。每座墓葬——其形制和随葬品——告诉我们墓主人是谁,曾如何生活,曾经拥有什么,同时展现了处于权力巅峰的个体,让我们一窥在不断变化且充满活力的社会生活中,墓主人家族对来世的渴望。

这些墓葬分布在12个不同的地区:从长江三角洲的湿地和黄河支流地区,到黄土高原的干旱景观,再到与北方草原开阔地带接壤的山脉。本书不是关于死亡的,墓葬也不仅仅是死亡的象征。它们是人们所声称的“来世的居所”。这些巨大的居所不是象征性的,并且在各个时期都存在于一个更广阔的宇宙中。这些墓葬展示了数千年来古代中国人如何跨越广阔的地理和文化区域,发展出自己独特的习俗和信仰,并在来世延续下去。就像舞台上一系列生动的场景一样,墓葬是生命的物证,揭示了一个更为广泛的历史:在公元前221年,不同的群体如何形成一个相对统一的国家。虽然秦始陵尚未被完全发掘,但是在死后世界守卫秦始皇的兵马俑仍是世界上最引人注目的纪念物之一。北京还有后来修建的,我们更为熟悉的明(1368—1644年)、清皇陵,反映了一种更为悠久的传统,早在现存文献解释古代墓主的信仰之前。

我们将通过墓葬中的器物来讲述中国古代的历史。器物让我们进入一个或多个可能看起来陌生且难以理解的社会。器物定义了人们的个人关系和政治结构,并且在某种程度上定义了仪式的意识形态以及表现。我们都在潜意识中解释我们周围的物质世界。我们厨房里各种锅的功能、我们遇到的人的穿着,以及基督教教堂中金闪闪的马赛克对天堂的呈现,都是基于一套既定的观念和假设,以及特定的艺术与技术传统。在所有的社会中,日常用品和神圣物品都有特殊的含义。但只有那些在该社会中长大或受过教育的人才能轻易解读这些物品。我们实际上在童年时期就被赋予了一套物的语言以及一套文字的语言。西方人从小使用餐勺,然后学习如何用刀取食物。这些餐具对于中国孩子来说往往很陌生,西方人需要用刀叉切割的食物也是如此。对于来自中国以外的人来说,很容易用自己的物的语言工作,当试图解读大量的汉字时,这和有词形变化的字母语言一样是一个障碍。正如尼尔·麦格雷戈提醒的那样:“当我们用自己的语言冒险进入他者的思想世界,我们所能做的就是承认我们的不足:我们讨论某些事情,却没有相应的词汇来表达。”与词语一样,器物也并非只有单一的含义。将母题、图像和材质视为承载基于功能、习俗和信仰的联想,只有通过体验才能真正理解这样更有帮助。我们继续阅读本书,就会发现墓葬中经常藏有武器、装饰品和器皿,它们不仅属于一种语言,有时还属于两种或多种语言。这些揭示了个体所属的多重网络,以及他们在生前和死后所拥有和彰显的多重身份。我们必须培养对这些不同语言的敏感性和鉴赏力,即使我们的解释永远不可能完整。

作者/杰西卡·罗森

摘编/李永博

导语校对/卢茜