9月23日,2025年京津冀民族传统大会在河北唐山举行,“常氏中幡”又一次代表北京参赛。这之前,他们曾6次代表北京参加全国少数民族体育运动会,拿下六个一等奖。作为一项体育与娱乐、力量与技巧相结合的项目,中幡有着千余年历史,天桥中幡更是在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

如今,越来越多年轻人喜欢上了这项民间艺术,“常氏中幡”队中也吸引了不少青少年。接受新京报专访时,“常氏中幡”创办人常全东说,不能把老祖宗留下来的东西丢了,“中幡是民间来的,必须在民间再传出去,这样才能达到传承目的。”

常全东在第十届全国少数民族体育运动会表演。受访者供图

降得住才能练得好,常全东耍中幡又快又好看

9月21日下午,南四环南苑附近的一处室外停车场,“常氏中幡”进行每周一次的例行训练,铺上几块毡子就是一片简易的训练场。张亮、常泽等人正跟着大师兄王鹏一起训练,备战京津冀民族传统大会。张亮是常全东的外甥,常泽是常全东的侄子。

常全东和大徒弟王鹏。 新京报记者 王飞 摄

不远处,张亮的两个儿子张锦恒、张洛宁,常泽的两个儿子常翰林、常翰羽,则在常全东、常立华兄弟俩的指导下练习儿童中幡。自幼耳濡目染,孩子们对中幡有着天然的亲近感,他们已是“常氏中幡”的第三代了。

如今,11岁的张锦恒已能掌握霸王举鼎、吊单山、金鸡独立等传统动作,下一步可以练习难度更大的脑剑、牙剑等动作。8岁的张洛宁力量还小,接幡有时不太稳,舅爷爷常全东在一旁鼓励他,“没事,我们边上护着呢。”

“我们这个团队比较特殊,是家族式的队伍,加上大家都是业余队员,能够传承至今且队伍不断壮大非常不容易。”常全东兄弟五人,侄子、外甥辈儿也多,不少人像张锦恒、常翰林一样,在父辈的影响下早早开始习练中幡。

常全东第一次练中幡是在1964年,年纪要比张锦恒、常翰林他们大一些。祖辈世代摔跤习武,常全东习练中幡有着先天优势。也是那时候,常全东拜天桥跤场著名跤手徐俊卿为师,这一练就是一辈子。

“这可是咱们的国粹,有1000多年历史了。”常全东介绍,中幡最早叫“督旗”,以前行军打仗,总会有士兵在队伍前举一面上有铃铛的大旗,“幡鼓齐动,旗不能倒。”队伍休息时,士兵会拿督旗练上几下,后来慢慢演变成大执式,直到清朝才正式称为中幡。之后,中幡在民间流传越来越广,备受大家喜爱。

中幡耍起来很漂亮,但想要练好难度很大。一根竿子十多米高,三四十斤重,需要有一定的力量才能练,“降不住它,什么都练不好。”常全东有摔跤功底,腰腿利落,练起来又快又好看。

大徒弟王鹏回忆,师傅年轻时一副好身体,一群人中驾驭中幡格外抢眼,“中幡属于比较硬朗的技巧类杂耍,我师傅身材壮实,力量也比一般人大,又很灵巧,一学就会,做起动作来自如、大方。”

1986年,常全东成立了“合义全乐中幡圣会”,“常氏中幡”自此成为北京中幡的生力军,曾应邀赴法国、韩国等地演出。1990年北京亚运会、1997年香港回归、2008年北京奥运会等重大历史事件,“常氏中幡”都参加了义演活动。

1999年起,“常氏中幡”开始代表北京参加全国少数民族运动会,至今六次参赛拿下六个一等奖。去年在海南三亚进行的第12届全国少数民族体育运动会上,“常氏中幡”带来了全新编排的《幡舞盛会》,再次得到外界一致好评。一提起“常氏中幡”,大家都给竖大拇指,这是常全东和徒弟们最开心的时候。

自制幡面和大竿,为便于搬运大竿买房选一楼

传统中幡分为“样幡”“中幡”和“小幡”,由杆、伞、旗、尖、盖等十几个部分组成。考究的中幡会在竹竿顶端安装数层由彩绸、锦缎、流苏、铃铛和小旗组成的宝塔状装饰,称为璎珞宝盖。

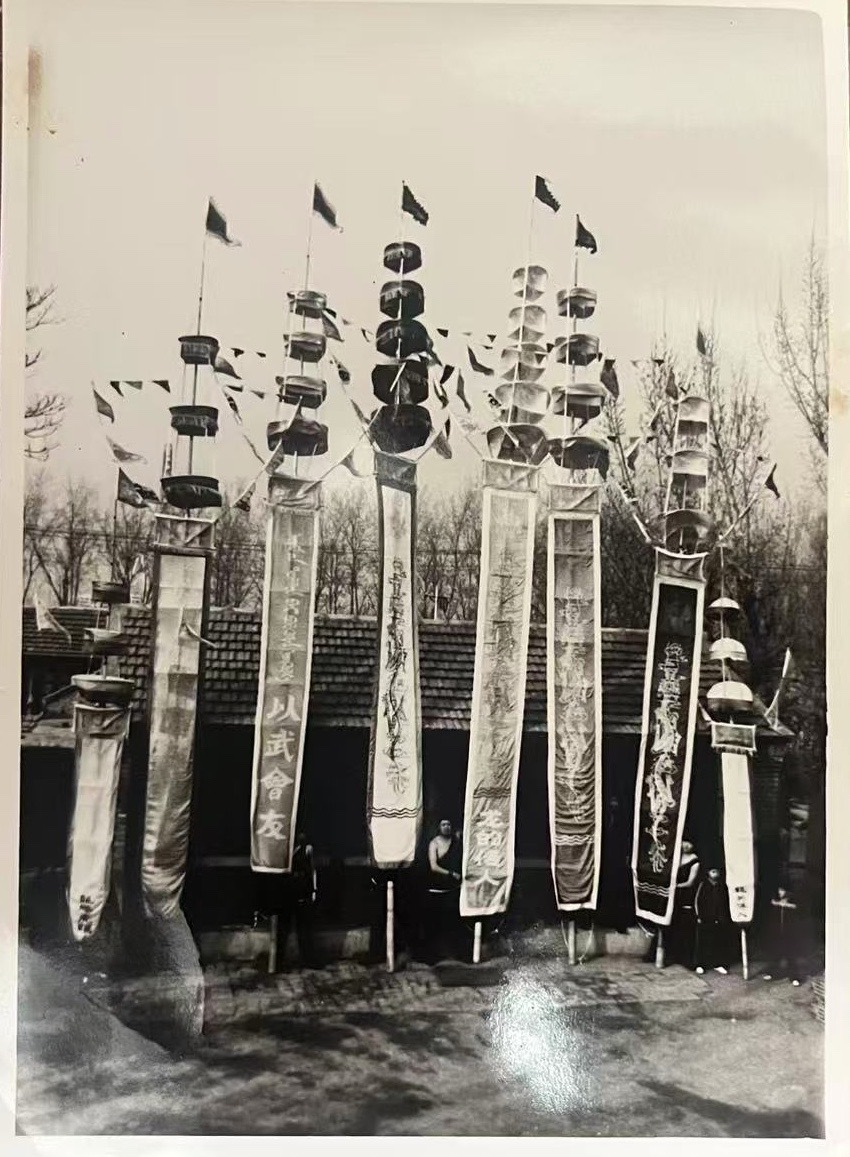

“常氏中幡”早年间训练图片。受访者供图

近些年,中幡发展比较快,各家造型、技巧都不一样。中幡也从单人表演发展为集体表演,通过精心的编排并配以气势磅礴的音乐,达到更为宏伟壮观的表演效果。“常氏中幡”秉承了传统中幡的精髓,仍使用10余米高、30余斤重的中幡表演,过去几十年间,常全东不断丰富中幡的设计,表演起来也更加美观、靓丽。

在常全东家里,放着一台老式缝纫机,前些年搬家时也没舍得扔。之前很多幡面,包括队员的演出服,都是他和爱人一起设计、缝制出来的。“一般人达不到我这程度。”常全东笑着说别看自己膀大腰圆,针线活儿可灵巧了。

幡面很珍贵,学中幡也有规矩。早些年,常全东下班吃完饭就雷打不动地带着徒弟们去练功,直到有一定功底了才能摸幡。如今,常全东把珍贵的幡面传给了徒弟,一代代传下去。

除了幡面,大竿也是常全东自己做的。为方便外出表演,大竿基本分为两截,表演时再组装起来。常全东介绍,制作一根上好的大竿非常不容易,上百根茅竹才能挑出几根适合的。先是拿水泡,然后烤直,再一点点打磨,慢慢才能形成一根完美的大竿。2006年搬家时,常全东特意挑选了带小院的一楼,便于搬运大竿。

费神费力做出一根完美的竹竿,大家都非常珍惜,用起来也特别小心,每次训练后都用布袋护着大竿底部。王鹏回忆,有一次跟师傅在龙潭湖公园练习“折跟头”动作,一不小心折了根大竿。“做一根大竿子特别费功夫。”再回想起来,王鹏依旧觉得很惋惜。

直到现在,“常氏中幡”每次外出表演,对器材的看护尤为上心。王鹏称每次活动他们基本都是第一个到,最后一个走,全程都得有专人盯着大竿,尽量不让人摸,不能有一点闪失。以前参加庙会时,观众特别多,大家神经都得紧起来,前后左右照看着,“我师父人特别细,对这些保护得特别好。”王鹏说。

首创经典动作“过牌楼”,中幡要在民间传出去

中幡表演涉及牙、肩、手、肘、脚等身体各部位,多达五十余套动作。既有保留至今的传统动作,如霸王举鼎、苏秦背剑、老虎大撅尾等,也有经过反复实践的高难度创新动作,如草原插剑、萨式旋风、过牌楼等,难度颇大的经典动作“过牌楼”就是常全东在1992年时首创的。

每设计一个新动作,都需要花很长时间去尝试和精进。用王鹏的话来说,师傅都成魔了,天天琢磨这个,研究得头发都要掉光了。

“常氏中幡”在龙潭湖庙会表演过牌楼。受访者供图

“狮子怕过桥,中幡怕过牌楼。”常全东介绍中幡讲究不能倒,路过牌楼时通常只能搭梯子扔过去,下面的人再给接住。为了呈现中幡过牌楼的惊险效果,常全东将老北京牌楼进行了简易化设计和组装,精心测量高度,一次次尝试,最终完成“过牌楼”这一经典动作。

2015年在鄂尔多斯举办的第十届少数民族体育运动会,时年70岁的常全东上场表演了“过牌楼”。常全东祖籍内蒙,他说,回到家乡怎么着也要给父老乡亲们露一手。为此,他还特意用蒙语做了一面幡,向家乡人民致敬。这之后,年纪渐大的常全东便很少再上场,队里的事情则交给弟弟常立华和大徒弟王鹏处理。

1999年首次跟随师傅参加全国少数民族体育运动会时,王鹏只能站在后排举牌楼,后面几届运动会逐渐成为主力队员。如今,48岁的王鹏已能撑起队里的各种事儿。每个周末,“常氏中幡”都会在南苑附近的一处室外场地训练。除组织大家编排节目,王鹏还要带着张锦恒、常翰林这些小字辈们练习压腿、踢腿等基本功。

“常氏中幡”每周末固定训练。新京报记者 孙海光 摄

9月23日,2025年京津冀民族传统大会在河北唐山举行,“常氏中幡”再次代表北京队参赛。此前,他们多次代表北京参加国内外各项表演和比赛。“出国演出,为祖国争了光;在全国比赛中拿下六连冠,为咱们首都人民争了光。”能把老祖宗传下来的东西继承下去,为北京、为祖国作一点贡献,常全东非常自豪。

前些年,常全东改进了小中幡设计,便于向少年儿童推广,张锦恒、常翰林日常训练用的正是儿童中幡。如今,练中幡的年轻人越来越多,这让老爷子很欣慰。“中幡是民间来的,必须在民间再传出去,这样才能达到传承的目的,别把老祖宗留下来的东西丢了。”常全东说,中幡历史悠久,但也要在传承中创新,去适应社会的发展,“这是一个传承,是国粹,是民间艺术,得一代人一代人传下去。”

新京报记者 孙海光

编辑 张树婧 校对 杨利