今天的文章关于成年人的业余爱好。一个偶然的机会,作者开始学习跳舞,而她本来是一个左右不分的人。从跳舞开始,她又陆续学习了画画、书法、布艺、陶艺。

一个忙碌的成年人,在下班后的“兴趣班”里找到了片刻的自由。她重新发现了自己的身体,也在成年人的兴趣爱好里写下了她的思维漫游。

1

当一个左右不分的人开始跳舞

成年后第一次为自己的兴趣爱好付费,竟有清晰可辨的日期:2023年12月31日,跨年夜。前一天上过两节体验课的舞室顾问坚持不懈地打电话过来,劝说我和我的朋友为他完成业绩,办一张双人成行的50节课次卡,人均3042元。我们恰好在一张饭桌上面面相觑。工作后除房租外,我还没在自己身上一次性有这么大开销。但受酒酣耳热的跨年氛围影响,我们在犹疑之中还是选择了开卡,当时并不确信这三千元钱会让我们略有所得还是沉入水底。毕竟,我们是100%的零基础,同时还在全职工作。在跨年钟声响起时,我许下一个心愿,希望新的一年自己能更好地体验生活。

把时间线调到现在,才意识到某种程度上我超额完成了这个愿望。截至2025年的8月,我已经跳了一年半的舞,总计170+节课。如果说这一年半内还有什么不寻常的事,那就是跳舞并非我给自己培养的唯一的兴趣爱好。我在此间尝试学习的兴趣爱好竟然可以组成一个列表:跳舞、油画、书法、布艺、陶艺……尝试这些爱好的场景也五花八门,从商业化机构、半公益的付费培训项目,到学校的成人教育,乃至自学网课。在巅峰时期,我甚至同时上三种兴趣班,周均为这些这辈子大概率换不来任何金钱回报的爱好投入笨拙而尽兴的十几个小时。这种疯狂来得凶猛,不仅让我的所有亲朋感到诧异,也让身在其中的我本人始料未及。

《爱乐之城》剧照。

算起来,人生中上一个对爱好投入如此之多的时间段,还得追溯到小学。那时节我每个周末都跑少年宫,从唱歌学到航模,从围棋学到珠算,从“小主持人”学到小提琴。当然受到大人的引导,但自己也乐此不疲,下课后满足地在少年宫门口吃路边摊上的牛肉丸,在每次自我介绍里都摇头晃脑地说:我是一个多才多艺的小女孩。

其实很难记起这样的日子以什么具体的时间为结点,似乎从四年级开始就不学小提琴了,对围棋的热情也在六年级暑假彻底结束,这些兴趣班渐次退出了我的生活,我再也不去少年宫。上了初中,我闲暇时间的首选活动成了上网,自我介绍的内容则更新为了:我喜欢阅读和写作。往后十几年直至工作后,依然如此。

在所有表达和创作的媒介中,文字,给予了我最多的正反馈,因此我坚信它与我有非凡的缘分,以至于日后一度以此为业。既然成了工作,它也就不再是爱好,而转化为揾食的工具。在很长一段时间内,我都不愿写或者写不出一篇折算不成稿费的文字。

我终于成了一个没有任何输出型爱好的人。下班回家后经常刷短视频,不觉昏睡,一觉睡到夜里十一点,又起来刷刷社交论坛,在凌晨一两点疲惫而不舍地睡去,诡异的作息里流淌着我自足而干涸的生活。坚持看电影和偶尔读点书算是最后的输入型爱好,如点滴般默默为我注入营养,维护我虚弱的精神健康,也是我唯一安慰自己“不止在此”的确证。

学跳舞的想法其实是在疫情期间开始的。当时居家办公,又赶上韩国五代女团各放异彩的一年,先前并不了解韩娱的我第一次在大量MV和舞台视频中目不暇接。虽不曾成为某个团体的忠实支持者,但意外产生了跳舞的冲动,或许只是作为身体力行的文化参与方式。然而也因为环境因素,拖到我约好一起去上课的同事离开北京、拖到复工、拖到秩序彻底恢复正常,就过去了一年。很快,我也离开北京。待到新的土壤里稳定下来,又是半年之后。我又想起跳舞,或许是时候了。

《爱乐之城》剧照。

和对写作的自信背道而驰,我深知自己对跳舞的天赋是负值,不只是因为小时候我也短暂地上过两节舞蹈课并在老师试图把我的腿扳到头上时号啕大哭选择放弃,而是因为工作这些年我更对自己的身体除了手指之外的部分(至少还要用它打字)感到陌生。在工作中,我反复叹服于曾学过的哲学理论的精准:如马克思所指出,工人被异化、被系统化地忽略,只有在他们劳动所出的产品出现问题时,人们才会注意到这背后还有一个工人存在——这正是工作中的我;如梅洛-庞蒂所强调,在都市工作中,人长期忽视身体的“生活性”维度,只有疲惫了、不适了、生病了,人才会注意到它——这也正是长期被工具化征用与忽略的我的身体。

果然,第一节爵士舞课,老师就按着我的背说:“背部发力!你是不是不知道背在哪里?”我真诚地苦笑,无论怎样努力,肩、背和腰都难分你我,牵一发而动全身。找不到发力点,学不会isolation,轻轻一个转圈或扭头都能让我的世界天旋地转;记忆力和协调性则堪称卧龙凤雏,常常是一节课学一个八拍也觉得艰难,毕竟上学时要花额外时间才能学会广播体操;因为缺乏运动,偶然的剧烈训练导致皮质醇过高,上完晚课回家经常整宿睡不着觉。但好在,成人舞蹈课至少不存在强撕韧带这种酷刑,我免于收获儿时那种噩梦程度的创伤。

抱着“来都来了”和锻炼身体的心态,即使看不到任何进步的可能性,同时朋友因为加班很难来舞室报到,我也还是硬着头皮孤独地上了20多节课。确实庆幸从小我就具备在学习里吃苦的自觉,某天开始我发现终于能连贯地记住一些动作了,好像接触不良的蓝牙耳机终于连上手机时发出灵光乍现的电子音。当晚回家激动地把课后视频看了好几十遍,遍阅亲友,逼迫他们给予赞赏,尽管在半年之后自己就会发现(或者说承认)这些视频惊人地缺乏美感,并在尴尬中更体察到朋友们对我的爱和包容。

就这么舔舐微小的成果,用一年时间断断续续地上了50节课,然后换到离公司更近的新舞室,也把卡从次卡换成了不限次上课的季卡。降低了启动成本,又有“多上课就是赚到”的小市民心态,我的刷课速度显著提升,以把五六十一节课的市场价压到二三十一节为乐趣。在这个阶段我发现在任何一个班里我都不太经常是跳得最笨拙的了。没有野心很好,这样稍微有点进展我就自足。

跳到70多节课的时候,老师突然说我进步了,回想起来真是不可思议——这甚至是我学舞一年多第一次从老师口中获得的正反馈,此前我一直默认自己在她们的眼中和被异化的劳动者无异,只有在犯错的时候会被看到。当得知我周均上6节课时,她惊叹:“所以量变就是能引起质变!”其实这句话可能没比“没有功劳也有苦劳”好听太多,但我还是把它解读为激赏并因此自喜。百来节课的时候,我终于能比较轻松地在一节课内记住八个八拍、获得多巴胺的奖励而非皮质醇的惩罚、第一次感到足够满意,把舞蹈视频发到了朋友圈。

我的舞蹈故事可能是一个励志故事,也可能只是因为记忆和写作它的时候我倾向于使用一种先抑后扬的振奋口吻。但我发自内心地觉得这是一件不可思议的事,不只是说我花了如此多的时间与精力在一件不擅长的事情上且达成了不曾预期的状态,也不是说我的四肢与躯干人生中第一次不只是都市人赖以生存的工具,而是帮助我完成了许多远非生存所需,只服务于音乐、节奏、乐趣和自我挑战的动作。从肢体不协调的我到如今的我,也许我只是第一次让身体代替大脑,做了更多的选择。

2

用一种很“卷”的方式做一大堆没用的事

在比较稳定地上了半年舞蹈课之后,一个新的爱好闯入我的生活。那是在2024年的8月,我报名了市民夜校的油画班。我在绘画和跳舞上的自我认知高度一致,就是笃定自己没有任何天赋。高中毕业不需要每天强制性使用纸笔之后,我连在本子上画火柴人的动作都没有了。选择油画纯粹是因为市民夜校极富性价比的课程安排,几百元的学费加材料费,可以上12节课。在“沪币”已经快超越梗而成为一种共识的时期,这个价格尤其打动我:毕竟那之前几个月,我和朋友去过一家小艺术工作室体验制作了一幅雕刻版画,花费三四个小时,单张就收费了479元。

在第一节油画课上我展示出了不亚于第一节舞蹈课上的茫然无知。笔、颜料、画布、油壶,都让我感到陌生而不敢亵玩。印象最深的是老师和我们说,油画是疗愈的艺术,因为没有什么画错,你可以不断用颜料覆盖自己不满意的地方。在油画课进行的那几周里,为了完成那一张张如今看来画幅堪称迷你的作品,我每周在上课之外还需要花好几个晚上和周末的时间。逐渐能够理解颜色的组成,逐渐可以控制颜料的浓淡,最重要的是开始学会放松,不再像下棋一样恐惧落笔无悔,而是期待它能给画作带去的变化。

电影《莫娣》剧照。

画油画也带给了我观察世界新的视角。原来暗面和亮面就能创造出空间体积,原来不同的材质可以用不同的笔触来展示,原来颜色不只是凭背公式调出来的,一片树下的阴影,可能就由树叶的绿色、草地的绿色、树干的棕色、天空的蓝色、光线的暖黄色构成。当然这都是美术常识,对我而言却很新鲜。出行的时候看到天上的云和街边的树,开始下意识观察它们的颜色与形状。在美术馆里看到油画作品,也觉得亲切,尝试倒推画作的形成过程。生命中所遇之物,第一次不再必须被转化为文字才能被理解和记忆,一支脑海中新生的画笔兴味盎然地想描绘这一切。

在油画课上,我完成了4幅临摹作品。结课后我延续了我的油画实践,以双周为频率在家画画,开始尝试更大的画幅、选择自己喜欢的素材和主题。在上个月,我给我的两个好友分别画了一张画作为生日祝福:一幅画的是伍尔夫的房间,我以此祝福她作为一名女性创作者,可以拥有无限充沛的创造力和一个永远安定的根据地;另一幅画的是《生活大爆炸》中Sheldon和Lenard的房间,因为这是她最喜欢的剧集,希望这幅画能提醒她记取那些在生活中被点亮的宝贵时刻。她们热烈的反馈,见证了绘画第一次成为我在文字之外可以用以表达的新语言,不亚于新天新地向我展开。而这完全是我报名油画课时所不曾也不敢期望的。

市民夜校的油画课给了我好体验,也鼓励我在2025年春继续报名了新一季的市民夜校,这次选择的是布艺。然而,我的布艺体验并没有复刻舞蹈课或者油画课成为一个有趣的励志故事,或给予我观察世界新的视角。问题并不在老师的教学或课程设计,而是我很快就发现我对布艺兴趣缺缺。或许因为在布艺的基础课程里,不仅有大量重复性的艰难工序,同时又缺乏跳舞给予的多巴胺刺激,或绘画(即使是临摹过程中)允许的创作空间。简单来说,我体验到的布艺更像一种艰苦的劳动。

电影《莫娣》剧照。

和油画课一样,在每节布艺课后,我同样需要花几个小时才能确保自己能赶上进度。针不慎戳到自己的手是常态。咬着牙靠顶针一次次把针顶过硬而厚的布料,无论如何努力也只能留下歪七扭八的针脚。作为一个做事不拘小节的人,还经常发生做完布艺几天后在桌上、地上、坐垫甚至床上发现不知何时遗落在那里的针的恐怖故事。我觉察自己对布艺的态度和油画迥异,后者让我在不确定性中跃跃欲试,前者则总拖到临上课才完成。学布艺那段时间我和朋友们连篇累牍地抱怨,并前所未有地和晴雯共情。想到贾宝玉还看不上普通丫鬟做的衣服,想一针戳到书里把他戳死。

最崩溃的一次经验是连夜赶缝一只包,辛辛苦苦全部缝完了,正在欣赏,突然间发现好像做漏了倒数第三步,导致包不能完全打开。问了老师,老师只回我:全部都要拆掉。一时间万分委屈涌上心头,竟然至于放声大哭。后来按下性子研究后才发现其实不必全部拆掉,只需要拆掉一半即可。

那天晚上,我努力做到了夜里十二点半才放下针线,躺在枕头上脖子都酸了,回想起刚才的情绪失控也自觉滑稽好笑。第二天刚好是结课,身边的同学在感慨,之后再也不想碰这玩意儿了。我心里疯狂附和。——不过当周我的一条裙子的腰身就崩线了,我又拿出针线包,熟练地缝了一个藏针缝。

在布艺课还有好几周才结束的时候,我关注到中国美院在上海的夜校也要开班了,其中包括我一直很喜欢的陶艺。之前我在陶艺店里有两次体验,判断自己对陶艺应该不存在我对布艺的那种“美丽的误会”,夜校的学费比陶艺店的体验费自然低廉很多。就这么又上了六周陶艺课,产出大大小小的杯罐摆件五六种。

捏陶的过程一如既往让我感到治愈。在一个半小时的课程时间里,双手沾满泥浆,几乎不可能碰手机,也没有余暇去关注别的事情。泥时常不听话,越想让它立起就越塌下,施以更多的力反而导致裂隙,甚至干脆解体。但也不必太惊慌,裂缝可以被另一块泥覆盖,立面摇摇欲坠也可以再补上一块泥给予支撑。所以参禅悟道往往从这样心外无物的时刻生发,此情此景的确像极了人生。

《掬水月在手》剧照。

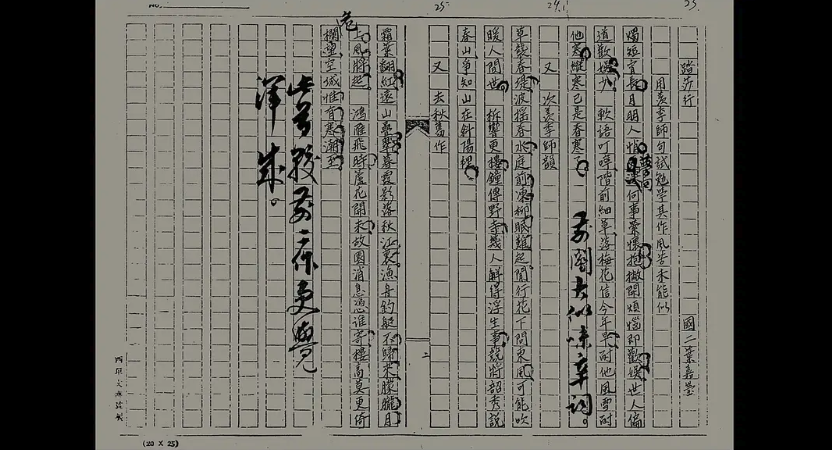

书法则是我唯一没有报班学习,而是选择了自学的爱好。也是因为我对书法不能说是零基础,小学的时候学过几年,不过也只学过楷书,且在小学毕业后就中断了学习。在2024年年底我无意间在《掬水月在手》中看到叶嘉莹求学时的作业,老师批阅的字迹是非常漂亮的行书,一时间心驰神往,当即就下单了几件便宜的笔墨纸砚,靠一些网络资料开始自学。

虽然已经多年没碰过毛笔,但是肌肉记忆尚存,我很快逐字临完了号称书法爱好者的“abandon”(放弃)的《兰亭集序》,并开始通临其他几种初学者的热门帖《赤壁赋》《归去来兮辞并序》等。当然略了解书法的人都会知道,这只是一个开始。临帖是一种近乎西西弗推石上山的体验,循环往复,甚至很可能持续一生。

书法带给我一种全心投入大多数爱好时都会产生的心流体验,而和油画或者陶艺不同的是,写毛笔字是落笔无悔的,所有轻微的颤抖、停顿或对字形的缺乏考量都会无法挽回地在纸面上留下痕迹。所以比起容错率带来的治愈感,书法练习一方面更主动地要求我屏蔽外界的信号、去追求一种心态的真空,另一方面也促使我和练习中的瑕疵和解。它们必然产生,无需粉饰,标示我来时的痕迹。

可以想象,在舞蹈、陶艺、布艺课并行的那段时间里,我的日程近乎一种行为艺术。在某一个平平无奇的工作日,这种“行为艺术”达到了巅峰:午休时去跳舞,回来趁午休还没结束再缝两针没做完的布艺作业,下班后跳一节舞,又急忙坐地铁赶去夜校,做布艺时拿针的手都因为剧烈运动的余波在颤抖。周末还要见缝插针地画画油画,练练书法。

确实也有连轴转中自觉荒谬的瞬间,不知道自己为什么要把日程塞得如此满当,但更多时候还是觉得新奇好玩,并意识到自己在过一段异常奢侈的日子。简单来说,就是用一种很“卷”的姿态做一大堆没用的事。至于这些爱好某种程度上成了某种对抗工具理性或反效率主义的手段,或者说“以自身为方法”的社会研究,已是我在这样的状态下生活数月之后产生的“后见之明”。

3

从爱好出发的思维漫游

从报名我的第一个成人兴趣班开始至今的一年半时间,从功利角度可以说是很傻很浪费——异常努力,但只获得了一大堆“半桶水”,且这些“半桶水”中的大多数,在可预见的未来也绝无可能成为“整桶水”。然而,这些兴趣爱好不仅成了我的游乐场,也在很多时候帮我照见我自己。我反复向自己证明,虽然已经毕业多年,但我仍然具有学习的能力和习惯,比如保持初学者心态、愿意在低成本的情况下开始尝试、尽可能压榨自己的业余时间(作为代价,我刷短视频的时间显著减少到了每天不足一个小时)、有韧性和坚持即使进步缓慢而不可见。

我的爱好之所以在短时间内爆发性增加,大概也是因为在之前的一次次尝试中,获得自我价值体系内、并非完全依靠外界评价的正反馈。它们像滚雪球一样积累了我的自我效能感。此前我自认为是一个低精力的人,周末能在家瘫两天什么也不做,但当我开始尝试做点什么,精力和时间竟然越用越多。我切肤感受存在主义意义上的自由:“人首先存在,遇见自己,出现在世界上,然后才由他自己来定义自己。人是他自己所塑造的样子……人不过是他自己所成就的总和。”

我也在接触这些爱好时产生一些更发散性的感悟。比如我也开始对于我的“好学生人格”产生更辩证地思考。前文其实总体用一种比较积极的角度来看我作为初学者的谦恭,包括对老师的依赖,但其实持续地观察对比其他学习者与整个学习体系,我发现并警惕这其中含有的某种对权威的习惯性服从。

让我直接产生思考的是最初和我一起上舞蹈课的朋友。她几乎是上第一节课时就拉黑了一个爵士舞老师。这个老师比较“较真”和“毒舌”,如果你跳错动作,她会把你从人群中挑出来调侃两句,虽然本质上是要纠正动作,但这多少还是让我们这样已经工作多年的成年人有点难堪。我的朋友更明显喜欢我们另一个韩舞老师,特别温柔,教动作也很细,但是即使发现你做错动作了,也不会硬逼着你学会,会继续往下教。我从没从她的嘴里或表情里获得任何嘲讽的信息。

最初知道朋友的反应时我很惊讶,因为我觉得爵士舞老师可能只是没关照好每个学生的情绪,我隐隐认为她这样的教学可能是更负责的,没有把错“糊弄”过去,能让我们“学到真东西”。然而我后来意识到,或许是我不够敏感,而福柯早就告诉我们,学习不只是知识的传授,也是权力的运作。

虽然在成长过程中,我并没有遇见过特别糟糕的老师,但我早就接受了这样一种事实:作为学会某种知识或技能的代价,你必须放弃一些东西。而在时间和金钱之前首先会被放弃的,就是身为初学者的尊严。这种想法如此根深蒂固,乃至如今在上这样一个成人业余兴趣班,和老师的关系更接近于客户和服务提供者的关系中时,仍然挥之不去。我习惯做一个好学生,把羞耻的刺拨到一边,甘之如饴地咽下知识的苦果。

《爱乐之城》剧照。

爱好的定位非常微妙,它介于门外汉和从业者之间,这使爱好者与专业者的关系也处在疏离和崇拜之间。从前在学校的时候,我会100%地按照老师的标准去做,而现在发展了更多自我意识,我会在这样的时刻感到犹疑。比如开始练习书法以后,我经常在小红书刷到一些更资深的爱好者或“专家”的帖子,臧否某某的字值得学,某某的没有筋骨、“学了就完蛋了”,某某就是“美术字”“江湖体”,和真正的书法不沾边。什么是必须参考的专家指导、什么是打着“正典”旗号的霸凌,如何理解知识和权力的关系,怎么找到标准与自我之间的平衡,成了我在实践中更经常思考的问题。

另外一些发散性的感悟,则和性别相关。其实在我这些爱好中,可能最具有刻板印象的女性色彩,且突出代际差异的是布艺:布艺课上不仅全是女学生,其中更有三分之二是比较年长的女性。果然布艺无论作为一种兴趣还是劳动责任,都牢牢地和女性角色捆绑。我在布艺课上听到最有趣的一段对话发生在一个年轻女生和年长女性之间:

年轻女生比较活泼健谈,有一次偶然提起,之前她扣子掉了都是寄回家里让家里人缝,引得邻桌的阿姨感慨道:“哎哟,现在小姑娘都这样子,让我们这种做婆婆的怎么办啊!”这句话石破天惊,我在当下为对方这种“把几乎完全陌生的年轻女性代入儿媳而自己代入婆婆”的脑回路而惊愕,努力忍住了没抢白:那为什么不送您儿子来上这节课呢?

上舞蹈课时,因为和自己的身体高度紧密地相处,我也更经常思考身体和女性性别的关系,毕竟正如朱迪斯·巴特勒的洞见,身体并非中立的生物事实,而是通过文化、语言、权力不断被“物质化”与性别化。正如kpop或者所有区域的文娱产业,都同时具有女性赋权和被剥削的双面性,我也在用身体去再现这些流行文化所生产的或可爱或性感,或优雅或帅气的舞蹈的过程中,扮演着大众对于女性形象的不同预期,不断体会到自我表达和身体被征用及凝视之间的矛盾拉扯。

他人的反馈也在提醒我身体和性别的关系。在我刚开始以一周至少6节课的频率跳舞时,几乎知道这个消息的所有人的第一反应都是“那你一定会变瘦”,尽管我从来没有表示过减肥是我跳舞的动因,事实也的确不是。我知道他们不是出于恶意,因为这本是社会规训下,应对“女性参与任何运动”时,最礼貌、普世的回答。

然而“反直觉”的是,在跳舞的这一年半里,我本就不多的身材焦虑甚至减轻了,因为见过有太多不拥有普遍意义上纤瘦身材的人能在进拍的那一刻把舞房变成自己的舞台。我确信比起胖瘦,决定舞蹈质感的,只有舞感与练习。当然,舞室并不是一个免于身材焦虑的乌托邦,在社交网络上也不乏大量焦虑自己没有其他人瘦乃至跳舞时都不敢看镜子的帖子,只是舞蹈以另一种尺度,提供了一种超越偏见与束缚的可能,它承诺你的天赋和汗水,终将兑现在舞步里。

电影《莫娣》剧照。

最后,如果说尝试这些爱好还给我带来了什么意料之外的好处,那就是我最近居然恢复了写作,而且是那种预设要给任何人阅读、不为了换取任何收益的写作,正如最初我开始喜欢写作时它的样子。这实在难能可贵,考虑到在此之前写作很长时间于我而言,都像是一个闹掰了而无法面对的挚友。

究其原因,大概还是自我效能感的增加,让我把对启动成本的纠结替换为“凡心所向,素履而往”的信念。而长时间习惯了不追求投产比地进行训练,也让我能用更简单的心态、脱离主流价值体系来面对自己的写作。毕竟,理论上来说,一周上六节舞蹈课并注定成为不了专业舞者,不应该比在不预期自己能成为作家的情况下一天写一个小时困难太多。

从另一个角度来说,比起其他爱好,写作与我的生活有更紧密的关系。它要求我拥有更稳定的心态、更敏感的洞察、更规律的作息和更丰富的余力。如今能够重拾写作,大概也能倒推出我可能的确拥有了更好的生活状态。精神和心理上的匮乏与震荡稍息,我才终于找回自己可以安放在纸上的声音。

我还是会偶尔想起那个下午,我像做贼一样走进舞室,一个我认为自己根本不属于的空间,在老师提醒中,尴尬地发现自己不知道什么叫背部发力。并不是因为现在进步了,才眷恋那个瞬间,也不是要用它来先抑后扬、凸显现在的成果之硕。如今的我,不介意把它赋魅为一个魔法发生的时刻。

就像莫扎特在给友人的一封信中写道:“体面地生活和快乐地生活是截然不同的两回事,没有某种魔法存在的话,快乐的生活对我来说就是不可能的;为此,必须有一些真正超自然的事件发生。”正是这种“魔法”,和由它招引而来的、一连串“超自然的事件”,让我从“体面”的成人世界里,打捞了自己的生活。

撰文/雁城

编辑/刘亚光

校对/薛京宁