9月24日,2025北京文化论坛“科技赋能文化遗产保护传承”专业沙龙在故宫大高玄殿举行。作为参会嘉宾,故宫博物院数字与信息部副主任黄墨樵分享了“故宫文化遗产数字化监测的公众分享”实践成果,通过介绍故宫博物院“数字孪生”项目(遗产监测3.0)与故宫院藏《蒋懋德画山水图贴落》虚拟修复交互体验两个案例,传递了中国“保护文化整体性”的遗产观。

在沙龙分享结束后书评君对黄墨樵的专访中,黄墨樵表示,数字化监测数据主要用于文化遗产预防性保护,专业属性较强,但也存在公共属性,需要通过恰当的形式向公众进行公开和分享,“……通过共享,让文化遗产与当代社会产生强关联,让文化遗产成为当代人生活的一部分,让文化遗产持续发展,得到永续传承。”

故宫博物院数字与信息部副主任黄墨樵现场分享了“故宫文化遗产数字化监测的公众分享”实践成果。主办方供图。

在专业沙龙现场的主题分享中,黄墨樵从文化遗产监测面向公众的数字化表达与共享谈起,“最近十几年,数字化技术迅猛发展。在数字化监测的建设过程中,我们强调公众的参与,尝试更加多样的数据表达和互动方式,将(监测)过程方面的演示跟大众进行分享,通过数字化方式,让公众了解文化遗产保护传承背后的故事。”

黄墨樵介绍,在2019年,故宫博物院正式提出了“四个故宫”的建设体系,其中“平安故宫”是基础,“学术故宫”是核心,“数字故宫”是支撑,“活力故宫”是根本,“在这个过程中,数字技术的规模化应用是我们事业的支撑;面向公众,保持文化遗产的活力是我们工作的目标。”黄墨樵表示,数字化监测是预防性保护的重要组成部分,要建立从保护到传承的大闭环,公众共享和参与必不可少。

新京报:目前“数字孪生”平台进展如何?数字化监测在故宫已有哪些应用?

黄墨樵:目前数字孪生平台的开发已基本结束,里面有许多功能模块,其中就包括数字化监测(预防性保护)模块。目前的示范区域是午门城楼区域的沉降监测。基于数字孪生平台,实时链接传感器数据,可视化监测状态,同时也可以基于历史数据,进行仿真模拟和预测。

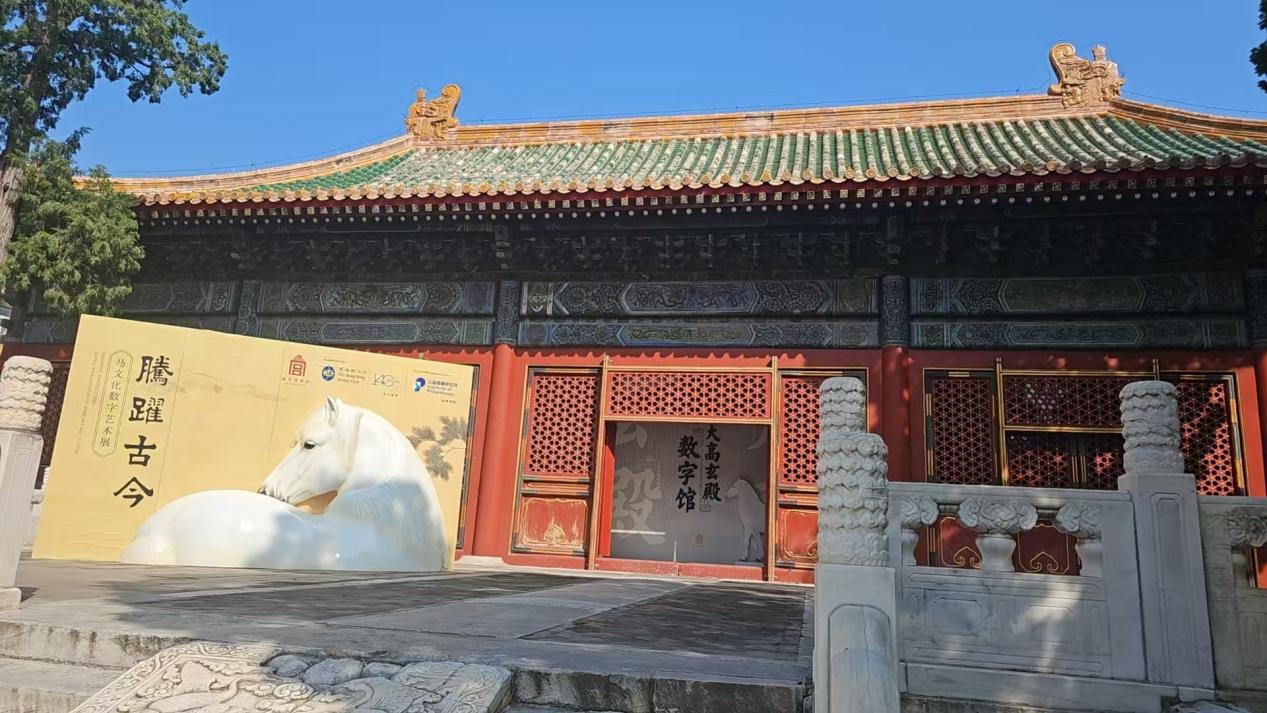

新京报:作为故宫数字馆的又一次创新尝试,大高玄殿数字馆在建设之初就定位为“数字文物库的线下延伸”,这种定位在技术架构和保护目标上与端门数字馆有哪些迭代升级?在适配古建筑特殊性方面做了哪些创新设计?

黄墨樵:大高玄殿数字馆是故宫博物院第二个全数字化展馆空间。技术迭代方面主要集中在大数据、人工智能、知识图谱等技术领域。大高玄殿数字馆也是故宫博物院数字展馆从数字化展示到知识服务转型的有益尝试。

位于大高玄殿数字馆的文物鉴赏高清屏。商重明/摄。

新京报:目前大高玄殿数字馆“腾跃古今——马文化数字艺术展”正在面向大中小学生团体预约开放中,这一展览展示了故宫博物院院藏与马相关的众多超高清文物影像数据,这些海量数据在采集和应用过程中,面临最大的技术挑战是什么?

黄墨樵:数据样态目前主要是三种:一种是指高清照片,也就是二维静态影像;一种是指高清视频,二维动态影像;还有一种是指高精度的三维模型数据。

目前,三种数据的采集虽然精度和分辨率要求比较高,但相关技术路线还是比较成熟,故宫博物院也常年持续开展文物数据采集工作,积累了丰富经验,同时也牵头完成了可移动文物的二维和三维数字化采集和加工行业标准制定。目前已有AI技术在文化遗产保护领域开展测试和应用研究,在文物特征、病害识别,以及信息自动化标注方面都有相应进展,相信在不久的未来,规模化运用成为可能,将明显提升文化遗产保护相关工作的效率和准确度。

大高玄殿数字馆“腾跃古今——马文化数字艺术展”。商重明/摄。

新京报:大高玄殿的数字化监测长期积累的“文化数字档案”,未来是否会为文化创新提供支撑?

黄墨樵:一般来说,文化遗产监测数据主要用于文化遗产预防性保护。预防性保护理念就是当文化遗产的“保健医生”,勤跟踪、常勘查、多检测,让文化遗产在持续监测下保持良好状态,尽量避免动“大手术”。所以,监测数据目前来看主要还是用于文化遗产保护专业领域,在文化创新领域的跨界运用不是很多。但对于未来来说,也存在跨界运用的可能性。

监测数据也是一种公共数据,也需要向公众进行公开和分享。具体用哪种形式哪种载体,都是可以根据具体主题和目标进行设计和研发,存在许多可能性。其目的就是通过共享,让文化遗产与当代社会产生强关联,让文化遗产成为当代人生活的一部分,让文化遗产持续发展,得到永续传承。

记者/何安安

编辑/刘亚光

校对/张彦君