“你真是个奇怪的女人!”

90岁的美国作家薇薇安·戈尔尼克(Vivian Gornick)仍然被这样的声音所评价,但她觉得这个描述“恰到好处”。“自法国大革命以来,每过五十年,女性主义者都会被赋予新称号,从‘新’女性到‘自由’女性再到‘独立’女性——但作家乔治·吉辛的形容恰到好处,我们是‘怪’女人。”在其2015年出版的回忆录《怪女人与一座城》中,她这样写道。

20世纪70年代初,成年后的戈尔尼克曾以记者的身份供职于美国知名周刊《村声》,以女性主义论辩者的身份而闻名,并亲身参与第二次女性主义浪潮。她从城郊搬到市中心,念了很多书,但文凭没能让她在市中心拥有哪怕一间办公室;后来她开始从内心出发写作,可“十四街上谁也不读她的作品”。很长时间里,她终日漫步在纽约街头,经常独自一人,偶尔和她面无表情的朋友莱纳德在一起,回忆着昨天或几十年前发生在她身上的事情。她回忆着自己的童年,她反复无常的父母,以及她在纽约酒店里享用了一顿漫长的流质午餐后,经历过的那些最美好的性爱。古怪,未婚、无子女,并在工作中寻找满足感,这也是戈尔尼克多年来一直写作的主题。

戈尔尼克的作品很难被轻易归类,主题如同在书页上蜿蜒流淌的智性意识流。她写作的范围涉及小说、回忆录,甚至哲学,但它们无疑都展现了写作者才华横溢、独具匠心的思维方式。她曾将这种写作称为“个人新闻”,“这是一种既适用于批评,也适用于纯粹的回忆录和散文写作的文学方法。结果证明,这简直就是我的天性。”

站在当下回看,戈尔尼克的个人新闻写作在一定程度上预示了21世纪初新一代女性主义者的许多写作,她们用自己的个人故事来阐释更广泛的社会问题。“只有当我以自我为中心,成为非替代的叙述者时,文字才变得鲜活。”在这样的写作中,她们借由自己与更广阔的世界实现了真正意义上的链接。

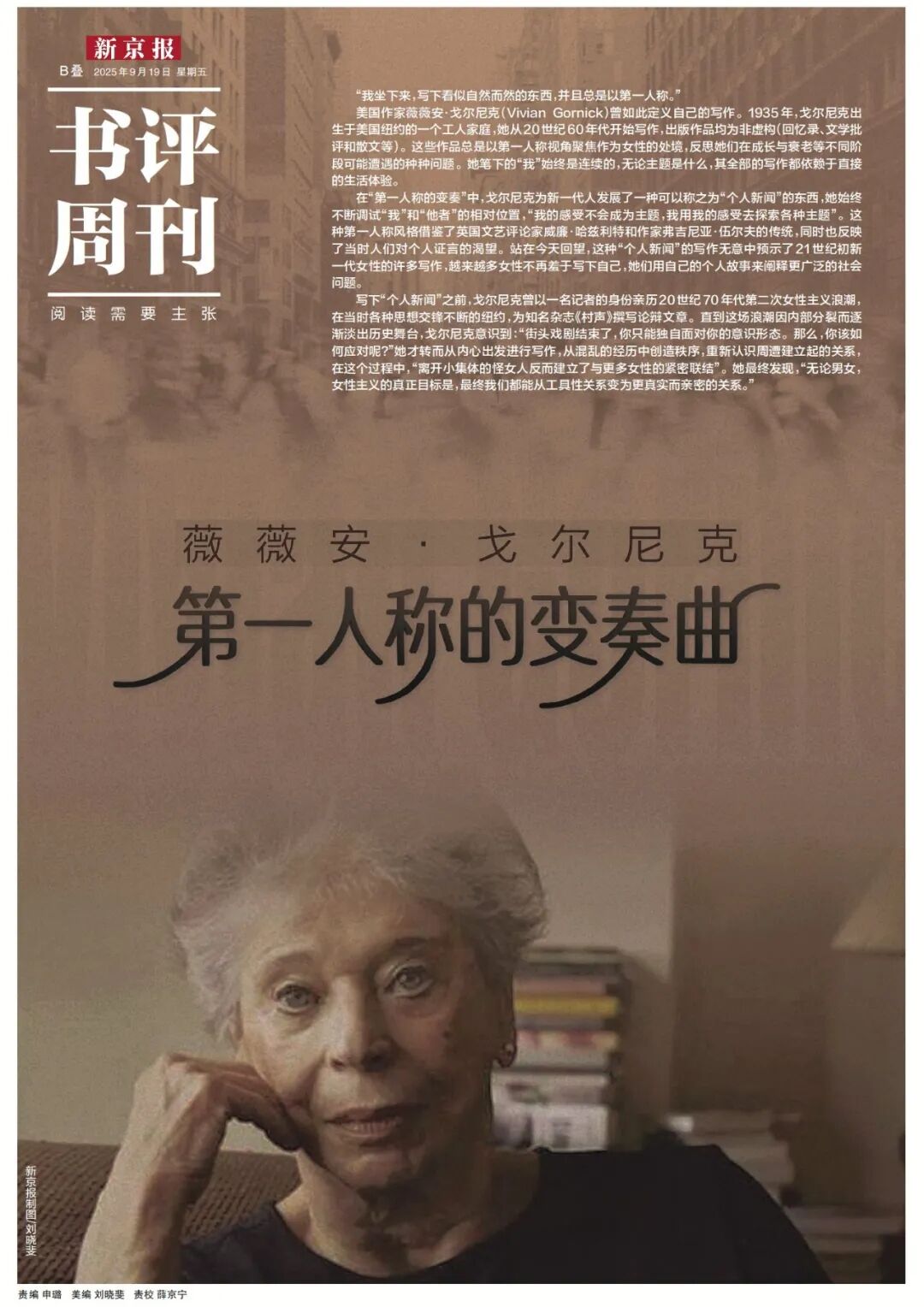

本文内容出自新京报·书评周刊9月19日专题《薇薇安·戈尔尼克 第一人称的变奏曲》B02-03。

B01「主题」薇薇安·戈尔尼克 第一人称的变奏曲

B02-B03「主题」薇薇安·戈尔尼克 成为“怪女人”

B04-B05「主题」每个女人的故事里,都藏着所有女人的秘密

B06「文学」《鹰塘》农场上的“黄金怪人”

B07「文学」《残迹》智利历史创伤后的活死人

B08「中文学术文摘」网络传播研究文摘两则

撰文 |毛菊丹

“这个女孩天生就是要写作的”

1935年,薇薇安·戈尔尼克出生于美国布朗克斯区的犹太裔移民家庭。她的父母是满怀激情的社会主义者,作为一个“红襁褓婴儿”,她与生俱来地渴望站上演讲台,发动并带领人们走出苦难:

“我会说:‘要是这样多好啊:洪水暴发,瘟疫肆虐,或是革命爆发,虽然我是个小孩子,但他们找到了我,对我说:‘你说得太好了,你一定要带领大家走出灾难。’我的白日梦从来无关爱情或金钱,我总是幻想自己雄辩滔滔,激励千万人去感受自己的生活,并付诸行动。”

刊登在2021年《纽约客》的作家专访里,有这样一段描写:“当戈尔尼克晚上闭上眼睛时,脑海里浮现的画面不是自己依偎在高大英俊的陌生男人怀里,而是站在演讲台上,成为第二个埃玛·戈尔德曼。”就是这样一个充满活力和雄辩精神的女性,在找到并确定自己的梦想后,满是沮丧和自我怀疑,她梦想成为一名小说家,但在作品《未竟之事》中承认自己笔下的人物毫无生气:“他们就只是那样躺着,像条死狗一样。尤其我无法让虚构的女性角色‘活起来’,因为我还没学会让自己作为女性‘活起来’。”有意思的是,在与作家玛格丽特·阿特伍德的一次对谈中,戈尔尼克被问到自己写作的天赋是如何被发现的,她笑着回忆道:“我上小学的时候,有一次写的作文被老师当作范文读给全班同学听,读完老师指着我说:‘这个女孩天生就是要写作的。’听到这句话,我开心坏了,放学回家冲进门就转述给我母亲听,她当时在厨房灶台边忙活,听完只说:‘哦,到饭点了,你快收拾一下桌子吧。’。哈哈哈。”

天赋是一种挠人痒痒的存在,若违逆它,做什么都有种命中注定的不顺感,而若顺着它,为了获得能够匹配天赋的能力,就要经历千回百转的磨炼。戈尔尼克回忆早期写小说时的困境:笔下的女性角色总是不自觉地陷入“等待男性拯救”的叙事套路,即使设置了反抗情节,最终也会回归“贤妻良母”的轨道。这种创作瓶颈让她意识到,自己体内的性别脚本根本就没脱干净——就像自己的母亲贝丝无法想象没有丈夫的生活,她也无法想象脱离男性凝视的女性命运。转向个人叙事的过程,本质上是一场“自我祛魅”的思想革命:通过书写真实的女性经验,她逐渐打破了父权叙事对想象力的禁锢。

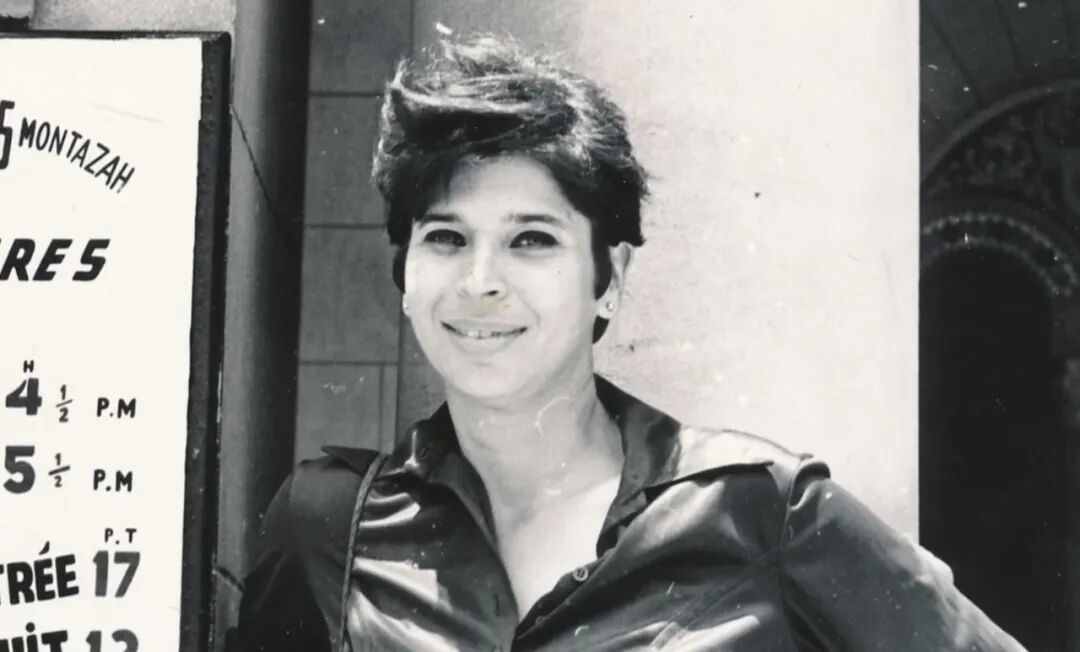

年轻的戈尔尼克。

面对创作带来的沮丧,戈尔尼克选择了另一条路——成为一名评论家。她敏锐地意识到,虽然自己无法创造虚构世界,却能看清并剖析他人作品的成功与失败。

1969年研究生毕业以后,戈尔尼克离开伯克利大学英语文学专业,迎来了人生重要的转折点,她回到纽约开始为《村声》(The Village Voice)撰稿。在这个充满活力与叛逆精神的平台上,她找到了自己的声音,开始撰写极具争议性的女性主义文章,逐渐形成了自己独特的写作风格。这段经历不仅为她积累了丰富的写作经验,更让她明确了自己关注的核心议题——女性的生存处境与自我解放。1970年,《村声》派她去报道布里克街的一场女性解放机会活动,自那之后戈尔尼克获得了一种重新解释世界的视角——女性主义的视角,她曾在采访中说道:“毕竟,要解释我自己,还有什么比女性权利遭遇剥夺更合适的呢?”

《村声》时期的评论写作经历同样被她转化为女性主义叙事素材。她描述自己作为由男性主导的编辑部里少数之一的女性撰稿人时的处境:提出的女性主义议题常被斥为“小题大做”,而当她用犀利笔触批判性别不平等时,又被贴上“愤怒的女性主义分子”标签。这些经历让她深刻认识到,媒体领域的性别权力不仅体现为职位高低,更渗透在话语规则的制定中——男性的“客观”本质上是性别特权的遮羞布,而女性的“愤怒”恰恰是打破这种虚伪的不可或缺的力量。

电影《末路狂花》(1990)剧照。这部影片被认为是向男权社会发出抗争的女性主义电影代表作。生活在沉闷与琐碎家务中的家庭主妇赛尔玛与在某间咖啡厅做女侍应生的闺中密友路易丝对平凡的生活与工作产生厌倦后,结伴一起外出旅游散心。路上,在某家酒吧外的停车厂, 赛尔玛险遭无名男子强暴,幸好路易丝及时赶到,拔枪将该男子射杀。惊慌失措的两人掉头逃亡,自此踏上不归路。影片中的一句台词成为了当时著名的女性宣言:“当一个女人说不要的时候,她是真的不愿意!”

20世纪60年代末至70年代初,美国第二波女性主义运动兴起,这场运动在一定程度上取得了显著的成果,女性在政治、经济、文化等领域的地位得到了提升,比如获得了选举权、财产继承权、受教育权等。但戈尔尼克发现,在社会的深层结构中,女性仍然面临着诸多困境。在当时的现实生活中,女性常常被视为性对象,这种窄化的认知限制了女性的发展。在职场中,女性可能会因为性别而受到歧视,面临着同工不同酬、晋升机会少等问题。一些企业在招聘时,会优先考虑男性,即使女性在能力和学历上并不逊色;在晋升过程中,女性也往往会因为家庭角色的期望和性别刻板印象而受到阻碍。在生活中,女性也会遭遇各种形式的性别歧视,比如在公共场合,女性可能会受到男性的骚扰和侵犯;在家庭中,女性仍然承担着大部分的家务劳动和育儿责任,被视为家庭的附属品。这些现象都表明,女性在社会中的平等地位还远未实现,需要继续努力去打破这些性别歧视的壁垒。

作为局外人的女性

在薇薇安·戈尔尼克的作品中,女性主义思想贯穿始终。在1971年,由她和芭芭拉·K·莫兰共同编辑的著作《性别歧视社会中的女性:权力与无力感研究》(Women in Sexist Society:Studies in Power and Power⁃lessness)中,她撰写了文章《作为局外人的女性》(Woman as Outsider),成为第二波女性主义运动早期最广泛阅读的作品之一。而这本书也与由罗宾・摩根(Robin Morgan)编辑的《姐妹情谊是强大的》(Sisterhood Is Powerful)一起,为早期女性研究课程奠定了基础。

在《作为局外人的女性》一文中,戈尔尼克深入剖析了社会中存在的性别不平等现象,揭示了女性在权力结构中的无力地位。她通过对心理学、社会学等多学科理论的运用,以及对众多女性生活案例的分析,指出女性往往被社会定义为男性的附属品,她们的价值和权利被严重忽视。这种深刻的洞察,不仅引发了当时社会对女性问题的广泛关注,也为后来的女性主义研究提供了重要的理论基础。

1983年,戈尔尼克出版了作品《女性与科学:转型世界中的肖像》(Women in Science: Por⁃traits from a World in Transition),她聚焦于科学领域中女性的困境。通过对100名不同年龄段、从事各种科学职业的女性的采访和研究,戈尔尼克揭示了女性在科学领域面临的诸多障碍,如低学位比例、高失业率、晋升和终身教职的不公平等。这本书不仅是对科学领域性别不平等现象的有力批判,更是对女性追求科学梦想的鼓舞与支持。

当20世纪60年代,贝蒂·弗里丹喊出“女性的奥秘”时,戈尔尼克正陷在婚姻的泥潭里左右挣扎,当格洛莉亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem)创办《Mrs.》杂志时,她刚离婚不久,已经在心中开始酝酿那本会让她声名鹊起的回忆录《你为什么不离开我的生活?》。

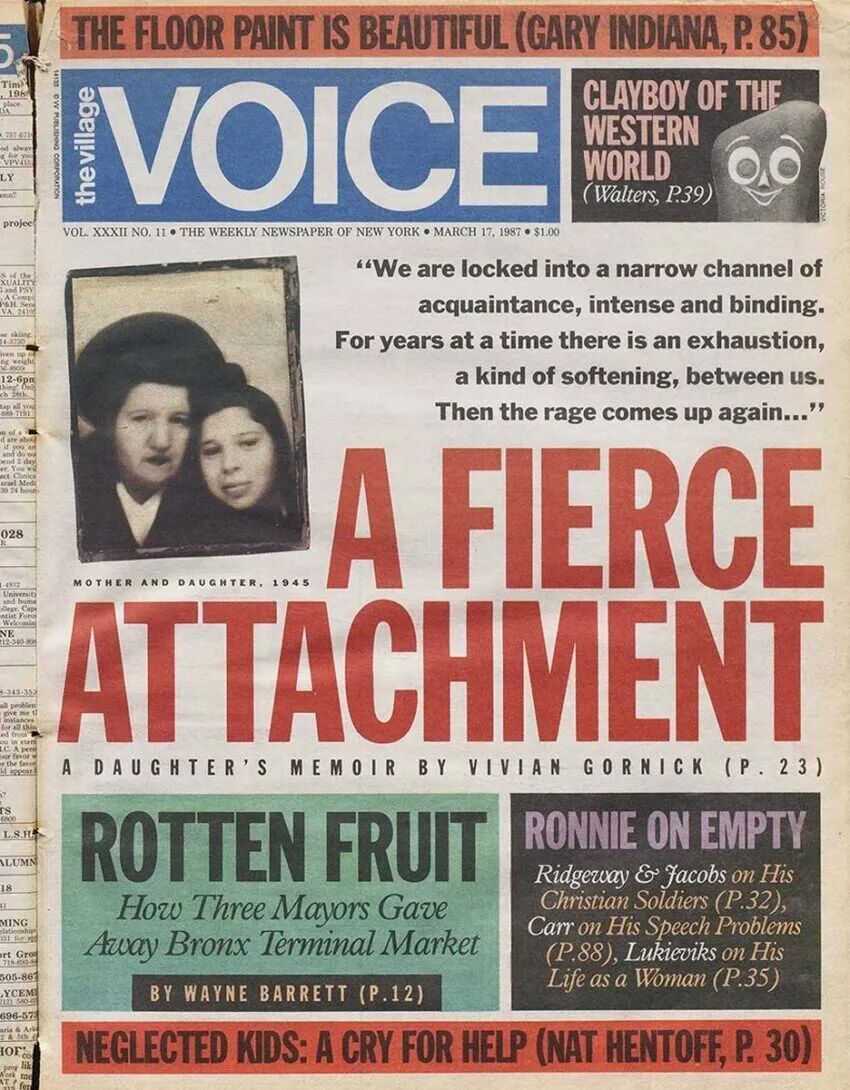

杂志VOICE上当年刊登的《你为什么不离开我的生活?》新书介绍。

“我绝对属于那种大器晚成的人。整个60年代就那样从我身边溜走了。我完全不知道自己究竟是谁,也不知道要如何才能找到自我。我并非新左派的一员,也绝非反主流文化运动的成员。其实,我甚至都不是个怪女孩——我只是完全不知所措罢了。”2014年,在接受知名文学刊物《巴黎评论》的采访时,薇薇安·戈尔尼克这样说道,“我是一个充满批判精神的人,总能在日常生活中看到性别歧视的影子。我所有的文章,最终的核心观点其实都是政治性的——是想阐明在日常生活中,由于性别歧视,人们如何相互伤害。”

步入40岁后,戈尔尼克突然不再想闯入其他人的生活扮演一个陌生人的角色了,对她而言,这个角色就是记者。她感觉自己一直以来都在以一个旁观者的视角看待事物,并设法为它们建立某种秩序、赋予某种更深层的意义,但时候到了,她想要转变的时候到了,她决定要从内向外地看待一切。离开《村声》之后,戈尔尼克在宾夕法尼亚大学找到了一份教职工作。“真正离开新闻行业后,我突然意识到有样东西在自己心中爆发了。我真的不知道是怎么想到要写自己和母亲的,但这个想法就是突然间冒了出来,而且十分迫切。”

要写出这本书的种子早在她阅读菲利普·罗斯的作品《波特诺伊的怨诉》里就埋下了,“我在心里暗暗地对菲利普·罗斯说:‘你不懂那些女人,你甚至连她们是什么都不知道,但我了解——而且,总有一天我会把关于她们的那些事写下来。’”实际上,戈尔尼克花了很长时间才意识到自己究竟在写些什么,才明白自己在心理上与书中所写的那些女性——她的母亲、邻居、从小一起长大的那些女性——之间有着多么紧密的联系。她当时清楚地意识到——甚至可以说是凭直觉——她了解她们,也深知她们是如何身陷困境之中。她们那些无穷尽的不幸成了她的写作主题。1987年,这部回忆录《你为什么不离开我的生活?》正式出版,后来被《纽约时报》评为“过去50年50部最佳回忆录中的最佳”。

这本书以细腻而真实的情感描写,展现了她与母亲之间复杂而深刻的关系,戈尔尼克对个人叙事的探索极具特色。书中,她毫不避讳地描绘了母女之间的争吵、和解,以及彼此之间深深的依赖与矛盾。这种对两代女性之间关系的深入挖掘,以及她们两人面对各自的生活、情感时做出的选择,让读者看到了一个普通家庭里的女性生活样态,我们也不得不承认这样一个事实:越是想要远离母亲,可能恰恰是因为越能在作为女儿的自己身上捕捉到她的影子。书里的每一个字都用得恰到好处,坦诚书写了自己与母亲的复杂关系,并以此为轴,写出女性生活的面向。

戈尔尼克的母亲是典型的传统女性。她将爱情视为女性的全部意义,那个大写的爱让她全身心投入家庭,却被困在厨房里每天经历摧毁与重生。她渴望自由,可始终没法摆脱现状,比如,在丈夫去世后,戈尔尼克的母亲陷入了长久的悲痛和自我怜悯之中,用“被抛弃者”的姿态占据家庭情感中心。而戈尔尼克看到母亲为爱情和婚姻牺牲自我后,经历了抑郁,但仍决心要走出一条不一样的路。她投身工作、恋爱与婚姻,她的目的并不是像上一辈那样通过这些途径寻求安稳的归宿,而是作为探索自我的途径,并将目光转向自我成长与独立。而她的“褶皱叙事”——失业、失恋、与家人的冲突等那些被视为“失败”“混乱”的经历,恰恰成了认识自我的素材,或许当女性学会在私人经验中挖掘自我主体性,是不是就不用再将他人的标准内化为自我否定的武器?

电影《祖与占》(1962)剧照。这部电影中的女主角,为祖与占两名志同道合的好友共同爱上的女子,特立独行的凯瑟琳,在20世纪60年代被视为新女性的代表之一。

“一旦你找到了自己的声音,那真的像魔法一样。《你为什么不离开我的生活?》是我写的第一本让自己觉得有一个可以依靠的‘角色’的作品。”戈尔尼克曾谈到这本书对她的意义,“它让我觉得自己的成年写作生涯就此开启。就是这本书让我意识到自己是什么样的写作者。我一直都知道自己的写作只能来自直接经验——不是抽象智性上的——而且,我获得那种经验的方式来自那种感觉的力量,即能形成清晰思考的感觉。清晰成了我的标志,而我的热情则是流畅的句子。”

“怪女人”的选择

2015年,戈尔尼克出版了另一本回忆录《怪女人和一座城》,写友情、城市与孤独。书里有一段,她问相识好多年的老朋友莱纳德:

“看看我们自己。要是生活在四五十年前,我们一定跟我们的父母一样。现在我们成了什么样?以前大家感觉都很成熟,但我现在在自己身上完全体会不到成熟。”

接着莱纳德说:

“他们通关了。仅此而已。50年前你走进一个写着‘婚姻’二字的衣柜。在衣柜里,有两套衣服,它们是如此硬挺,简直能自行站立。女人穿上那条名为‘妻子’的裙子,男人穿上那套名为‘丈夫’的西装。就这样,他们消失在衣服里。如今,我们无法通关。我们赤身裸体地站在这里。仅此而已。”

这本书出版时,戈尔尼克已经80岁高龄,她经历了结婚、离婚,在纽约独居多年,享受着孤独而又充满活力的生活。她曾在采访中说道:“我的编辑和经纪人一直劝我多写一些跟自己和爱情相关的内容。但我一直明白,对我而言,爱情并不是重点所在。我从未见过爱情如何让人变得更优秀、更强大,更真实地认识自己。另一方面,假如我不得不放弃工作,那生活简直会变得让我无法忍受。”她直言,“这本书真正想探讨的问题是:我是如何变成今天这个样子的?多年来,我一直独自生活,这并不是因为我自愿这样生活,而是因为这几乎是有史以来第一次,像我这样的人能够做出选择:对这个说‘是’,对那个说‘不’,而非仅仅按照早已为你设定好的人生发展路径去生活。”

薇薇安·戈尔尼克,她经历了结婚、离婚,在纽约独居多年,享受着孤独而又充满活力的生活。

这也是“怪女人”中“怪”的含义,她可以做出“非常规”的选择,并乐于接受这样的自己,且并不以此为耻,自在地活着。

“我一直需要的是作为一个作家得到滋养,而不是作为一个女人。”这是作为女性主义者的戈尔尼克的真实想法。她曾在采访中透露:“女性主义让我很快明白的一个道理是:我们所有人都在以某种方式利用着彼此。比如说,当一个男人对我产生好感时,他并不是真的喜欢我这个人——他喜欢的是我能在他心中激发的那种情感,他想要从我这里得到的就是让我保持能让他兴奋的状态。这就是我们所说的性迷恋,它美好、令人愉悦而必要。但这并不能构成人与人之间的真实关系。这并非这种情况,即一个人将另一个人当作独立的,且与自身具有相似性的存在。”对于女性主义运动的最终目标,她认为“无论是男性还是女性,最终我们之间的关系都能从工具性关系变为更真实而亲密的关系”。

作者/毛菊丹

编辑/申璐 李阳

校对/薛京宁 赵琳