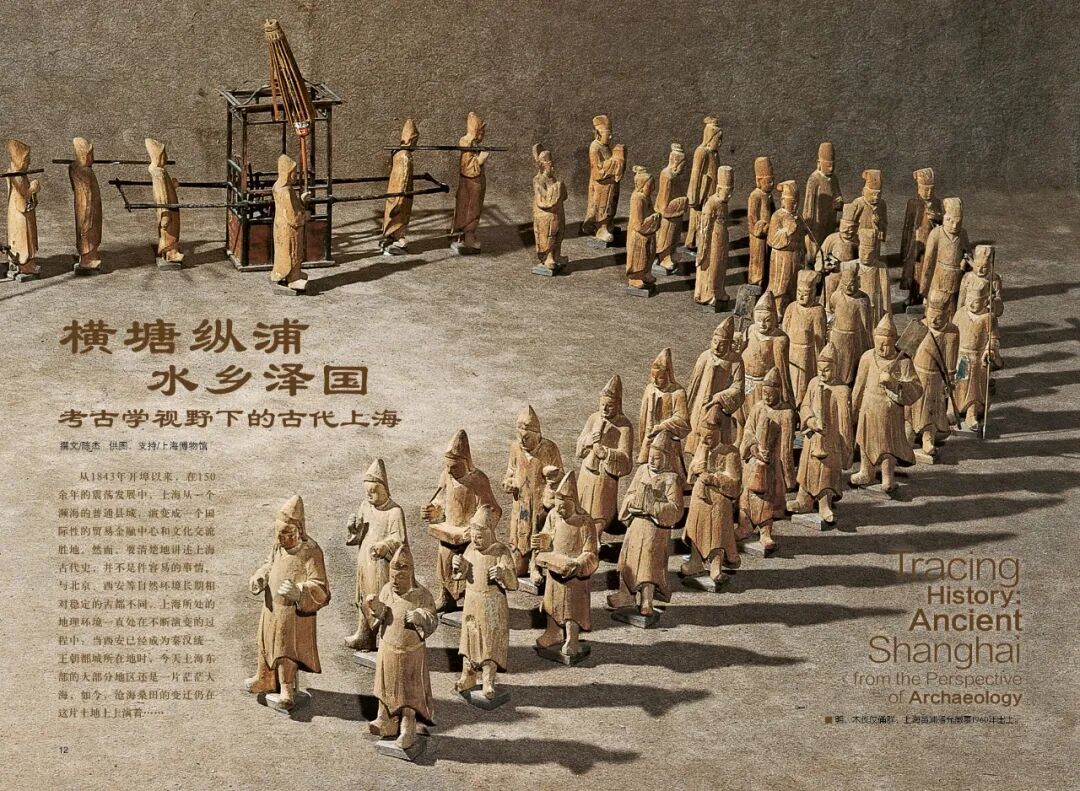

撰文/陈杰 供图、支持/上海博物馆

01 横 塘 纵 浦 的 水 乡 泽 国

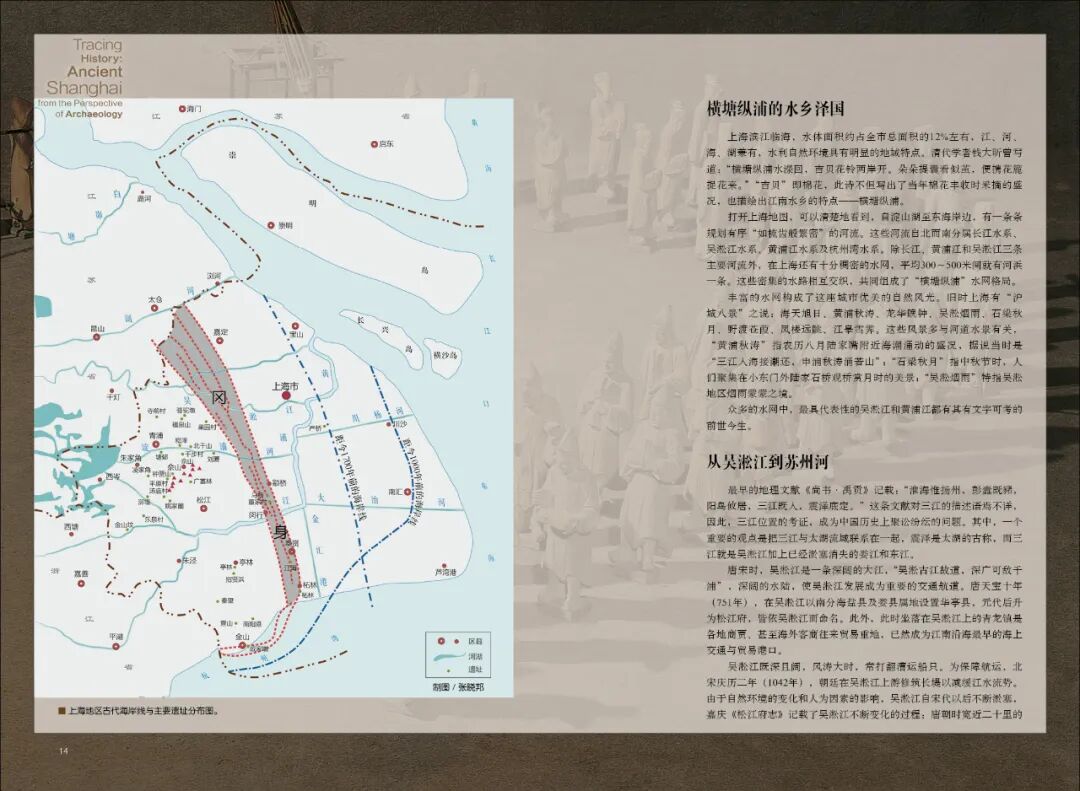

上海滨江临海,水体面积约占全市总面积的12%左右,江、河、海、湖兼有,水利自然环境具有明显的地域特点。清代学者钱大昕曾写道:“横塘纵浦水回,吉贝花铃两岸开。朵朵提囊看似茧,便携花簏捉花来。”“吉贝”即棉花,此诗不但写出了当年棉花丰收时采摘的盛况,也描绘出江南水乡的特点——横塘纵浦。

打开上海地图,可以清楚地看到,自淀山湖至东海岸边,有一条条规划有序“如梳齿般繁密”的河流。这些河流自北而南分属长江水系、吴淞江水系、黄浦江水系及杭州湾水系。除长江、黄浦江和吴淞江三条主要河流外,在上海还有十分稠密的水网,平均300~500米间就有河浜一条。这些密集的水路相互交织,共同组成了“横塘纵浦”水网格局。

丰富的水网构成了这座城市优美的自然风光。旧时上海有“沪城八景”之说:海天旭日、黄浦秋涛、龙华晚钟、吴淞烟雨、石梁秋月、野渡苍葭、凤楼远眺、江皋雪霁。

这些风景多与河道水景有关,“黄浦秋涛”指农历八月陆家嘴附近海潮涌动的盛况,据说当时是“三江入海接潮还,申浦秋涛涌若山”;“石梁秋月”指中秋节时,人们聚集在小东门外陆家石桥观桥赏月时的美景;“吴淞烟雨”特指吴淞地区烟雨蒙蒙之境。

02 从 吴 淞 江 到 苏 州 河

最早的地理文献《尚书·禹贡》记载:“淮海惟扬州,彭蠹既,阳鸟攸居,三江既入,震泽底定。”这条文献对三江的描述语焉不详,因此,三江位置的考证,成为中国历史上聚讼纷纭的问题。其中,一个重要的观点是把三江与太湖流域联系在一起,震泽是太湖的古称,而三江就是吴淞江加上已经淤塞消失的娄江和东江。

唐宋时,吴淞江是一条深阔的大江,“吴淞古江故道,深广可敌千浦”,深阔的水陆,使吴淞江发展成为重要的交通航道。唐天宝十年(751年),在吴淞江以南分海盐县及娄县属地设置华亭县,元代后升为松江府,皆依吴淞江而命名。此外,此时坐落在吴淞江上的青龙镇是各地商贾、甚至海外客商往来贸易重地,已然成为江南沿海最早的海上交通与贸易港口。

吴淞江既深且阔,风涛大时,常打翻漕运船只。为保障航运,北宋庆历二年(1042年),朝廷在吴淞江上游修筑长堤以减缓江水流势。由于自然环境的变化和人为因素的影响,吴淞江自宋代以后不断淤塞,嘉庆《松江府志》记载了吴淞江不断变化的过程:唐朝时宽近二十里的吴淞江(约9公里),宋代尚“面阔九里”(约4公里多),元代缩为两里(不足1公里),而到了明初仅一百五十余丈(约480米)。今天的吴淞江,河身东西窄,中间(江苏省吴县东坊至甪直)较宽,最宽处达600~700米,上海市区段为最狭处仅40~50米。

为扩大航道和水路,宋代以后疏浚吴淞江的工程,史不绝书。然而,地理环境的破坏,是不可逆转的事情,到了明代,经过无数次疏浚的吴淞江情况进一步恶化,下游几乎淤成平地。明永乐元年(1403年),为彻底改变吴淞江淤浅无法排水的情况,户部尚书夏原吉开挖范家浜,上接黄浦引淀泖之水入海,形成今日的黄浦江。此后,黄浦江成为太湖下游唯一的大河,吴淞江逐渐沦为黄浦江的一条支流。

明隆庆三年(1569年),因为水患,当时的巡抚海瑞再次整治吴淞江,对吴淞江自黄渡至宋家桥河道加以疏浚,至此,吴淞江下游完全改入苏州河今道,由外白渡桥入黄浦江。由于河道变窄,称“江”有些名不副实,清末就有人根据吴淞江上游来自苏州,遂以“苏州河”相称。从此,“苏州河”这一名称沿袭至今,成为上海城市地名之一。

03 黄 浦 江 的 崛 起

今天,黄浦江是太湖主要的入海水道,宋元以前,它是吴淞江的一条小支流,史书中几乎找不到“黄浦”的名字。北宋熙宁年间郏亶编纂的《吴门水利书》中,列举了吴淞江南岸十八大浦,其中有上海浦、下海浦、烂泥浦等,并没有黄浦。“黄浦”之名,最早见于南宋绍兴二十八年(1158年)高子凤为西林(今浦东三林塘西)南积教寺所作的碑记。

南宋乾道七年(1171年)丘宗山上报朝廷的水利条奏曾说“华亭县东北又有北俞塘、黄浦塘、蟠龙塘,通接吴淞大江”(《宋会要·食货第八》)。元代任仁发的《水利集》中也记有黄浦口之名,此口当指黄浦入吴淞口之口,其地可能在今上海虹口区的嘉兴路桥附近。

明代,吴淞江由于淤塞严重,已无法疏浚,户部尚书夏原吉决定另辟通道。他接受幕僚建议,认为范家浜可以从南仓浦口入海,如果把吴淞江的支流大黄浦与范家浜打通,并挖深拓宽,就可上接泖湖、太湖之水,彻底解决水患问题。永乐元年,疏浚范家浜工程开始,一年之后,黄浦形成“阔二里余”的河道。

明成化八年(1472年),杭州湾海塘筑成,造成了流入杭州湾的通道堵塞,原流往杭州湾的河流也逐渐汇入黄浦。此后,黄浦总汇杭嘉湖平原各条河流之水,又有太湖、淀山泖等水源从上游顺流而下,“水势遂不复东注松江,而尽纵浦水以入浦,浦势自是数倍于松江矣”,最终形成“黄浦夺淞”的局面。

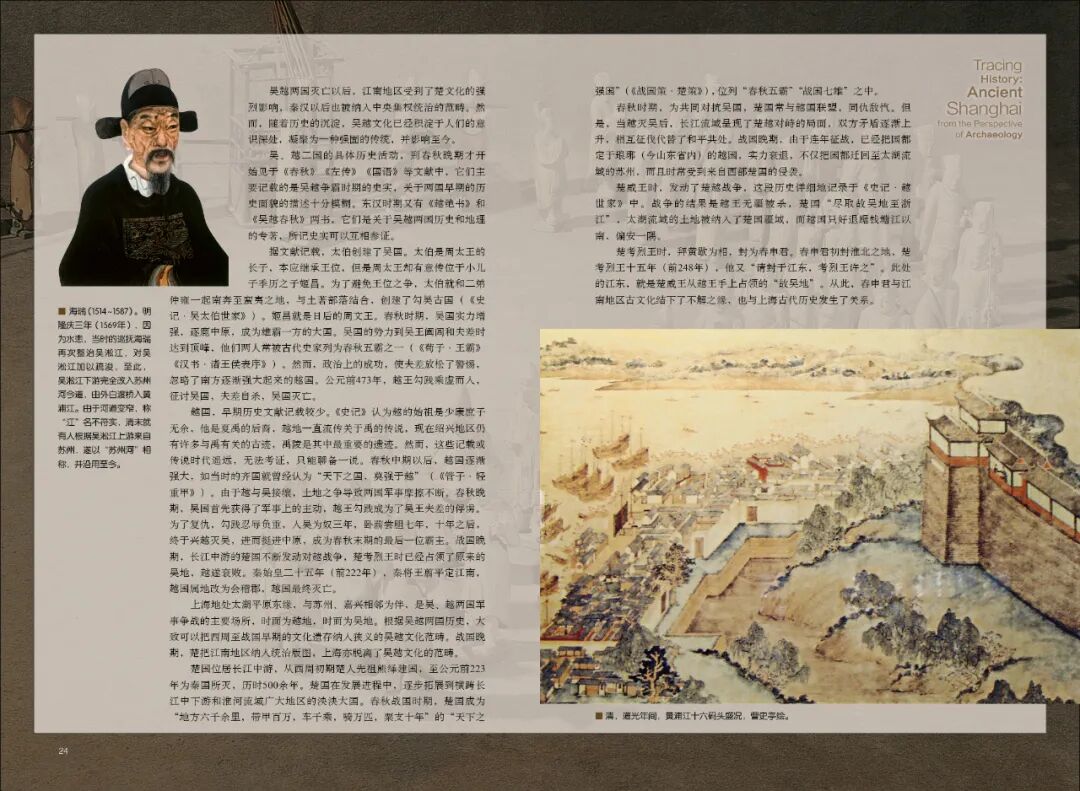

此后,又经过多次疏浚治理,黄浦成为一条浩浩荡荡的大河,逐渐取代吴淞江成为上海的水上大动脉。不过,明清时期对黄浦江多称之为“黄浦”,即使晚清笔记及报纸中也皆以“黄浦”相称,而并不称为“江”。可见“黄浦江”作为一个固定称谓,乃是开埠以后才有的事情。

随着吴淞江沦为黄浦江的支流、黄浦江的地位日益显著,上海城市的发展重心也转移到了黄浦江沿岸。明代,唐宋时期的重镇青龙镇已经衰落,而位居黄浦江沿岸的“上海”地位愈加显著,《弘治上海县志》中称:“百余年来,人物之盛,财赋之夥,盖可当江北数郡,蔚然为东南名邑。”

不过,上海作为港口真正兴起,还是在清代康熙开海通商以后,清《嘉庆上海县志》中曾感叹道:“自海关通贸易,闽、粤、浙、齐、辽海间及海国舶虑浏河淤滞,辄由吴淞入,舣城东隅,舳舻尾衔,帆樯如栉,似都会焉。”此时,上海俨然成为江南第一大港。

04 文 明 的 萌 蘖

上海当代城市文明是历经数千年逐步演变、逐步积淀升华的结果。由于位于长江三角洲的东缘,与内陆地区相比,史前人类开发的时间较晚,大约到了马家浜文化晚期,距今6000年左右,第一批先民才迁至上海地区,开创了上海的历史。

2004年出土的马家浜文化人头骨,代表了“上海第一人”。马家浜文化距今约7000~5900年间,上海地处长江三角洲东部,海水东退,陆地淡水沼泽化的时间相对较晚,直至距今6000年左右的马家浜文化晚期,才有第一批先民迁居于此,利用自然资源,克服地理环境的影响,把上海一地的史前文明推向高峰。

长江三角洲新石器时代文化谱系后期的崧泽文化,在生产技术方面更加进步,例如在陶器制作上采用了还原焰的烧陶技术,利用燃料在燃烧过程中控制空气的流通。还原焰环境下烧造的陶器,可以使陶土中的铁转化为低价铁,从而使陶色呈现为灰色和黑色,除了满足陶器的功能需求外,崧泽文化的先民十分重视强化器表装饰的韵律和美感。正是从崧泽先民娴熟的技艺开始,日常实用的陶器制作悄然释放着个性化的审美体验。

05 史 前 文 明 的 巅 峰

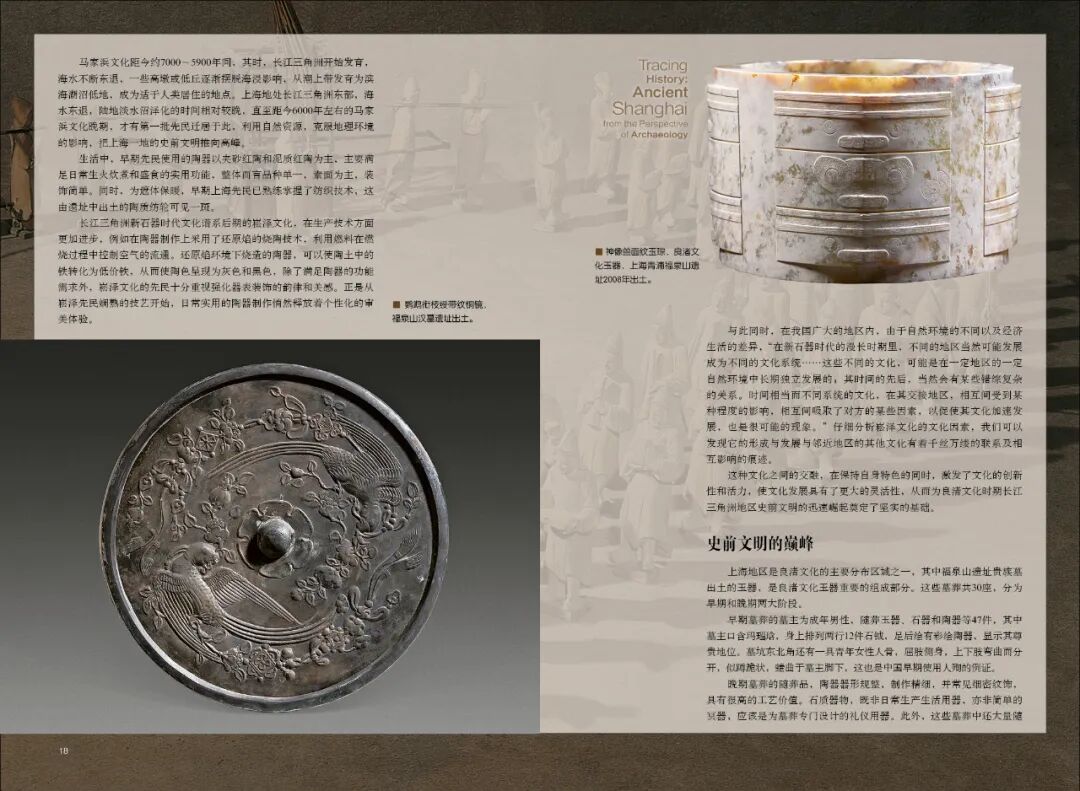

上海地区是良渚文化的主要分布区域之一,其中福泉山遗址贵族墓出土的玉器,是良渚文化玉器重要的组成部分。这些墓葬共30座,分为早期和晚期两大阶段。

早期墓葬的墓主为成年男性,随葬玉器、石器和陶器等47件,其中墓主口含玛瑙,身上排列两行12件石钺,足后绘有彩绘陶器,显示其尊贵地位。墓坑东北角还有一具青年女性人骨,屈肢侧身,上下肢弯曲而分开,似蹲跪状,蜷曲于墓主脚下,这也是中国早期使用人殉的例证。

晚期墓葬的随葬品,陶器器形规整,制作精细,并常见细密纹饰,具有很高的工艺价值。石质器物,既非日常生产生活用器,亦非简单的冥器,应该是为墓葬专门设计的礼仪用器。此外,这些墓葬中还大量随葬琮、璧等玉器,以及一套由端饰、玉钺、玉镦组成的权杖,显示出墓主生前的富贵与权势。

然而,良渚文明未能继续发展延续,她衰落并消失了。在上海,取而代之的是广富林文化和马桥文化。良渚文化晚期,外来文化影响已经在不断地冲击着本土文化,广富林文化不过是从量变到质变的发展结果。

06 海 纳 百 川 的 时 代

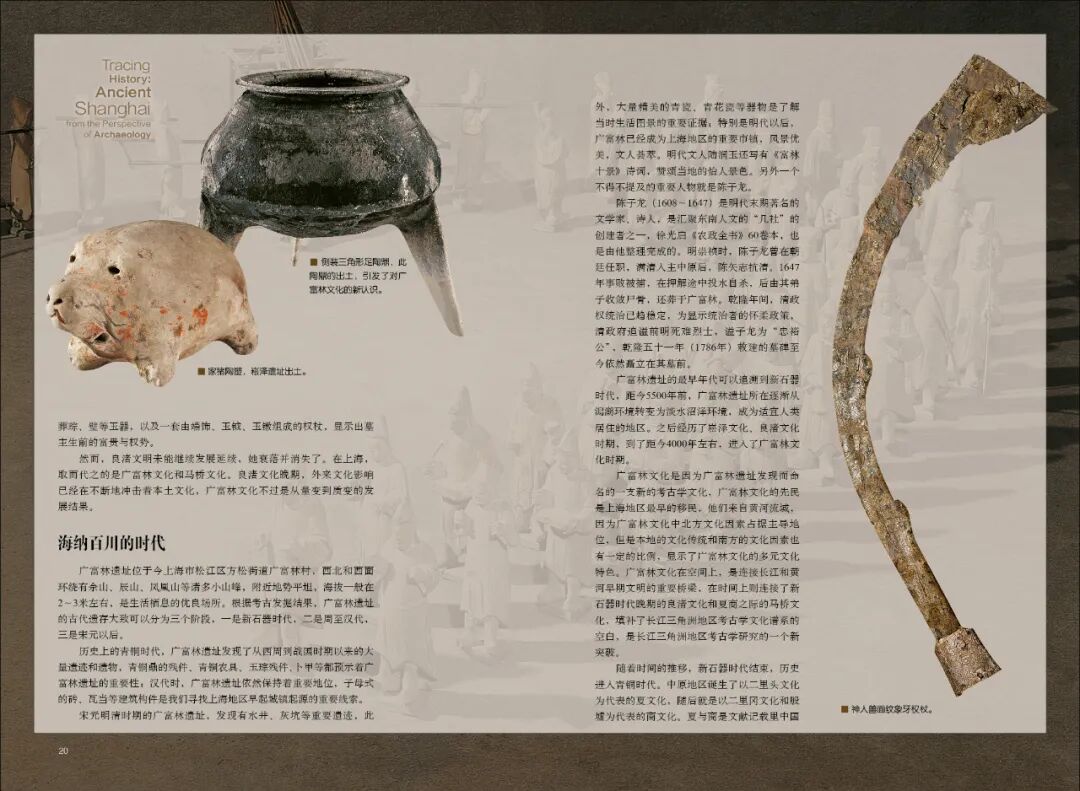

广富林遗址位于今上海市松江区方松街道广富林村,西北和西面环绕有佘山、辰山、凤凰山等诸多小山峰,根据考古发掘结果,广富林遗址的古代遗存大致可以分为三个阶段,一是新石器时代,二是周至汉代,三是宋元以后。

广富林遗址的最早年代可以追溯到新石器时代,距今5500年前,广富林遗址所在逐渐从湖环境转变为淡水沼泽环境,成为适宜人类居住的地区。之后经历了崧泽文化、良渚文化时期,到了距今4000年左右,进入了广富林文化时期。

广富林文化是因为广富林遗址发现而命名的一支新的考古学文化,广富林文化的先民是上海地区最早的移民,他们来自黄河流域,因为广富林文化中北方文化因素占据主导地位,但是本地的文化传统和南方的文化因素也有一定的比例,显示了广富林文化的多元文化特色。

广富林文化在空间上,是连接长江和黄河早期文明的重要桥梁,在时间上则连接了新石器时代晚期的良渚文化和夏商之际的马桥文化,填补了长江三角洲地区考古学文化谱系的空白,是长江三角洲地区考古学研究的一个新突破。

随着时间的推移,新石器时代结束,历史进入青铜时代。中原地区诞生了以二里头文化为代表的夏文化,随后就是以二里冈文化和殷墟为代表的商文化。夏与商是文献记载里中国最早的国家,二里头遗址、郑州商城遗址、殷墟遗址等大型早期都城的发现,证实了古文献的记载。然而,这一时期,中原文化的势力并没有拥有统治中国全部区域的绝对力量,各地区的文化发展依然保持着自身的特色,与中原地区夏商文化相映成辉。

此时,上海及长江三角洲地区的青铜时代文化,紧随广富林文化的就是马桥文化。与广富林文化相反,马桥文化的主体来自南方地区,但在发展和形成过程中又吸收了北方文化的影响。马桥文化的组成以南方印纹陶传统为主,同时融合了本地传统因素、中原地区的夏商文化和山东半岛的岳石文化等多种文化因素,它也反映了夏商时期上海地区多元文化的特色。正是在这种南北文化不断交融的情况下,上海乃至太湖地区以一种兼容并蓄、海纳百川的态度,创造出了富有区域特色的新文化。

07 吴 越 时 期 的 上 海

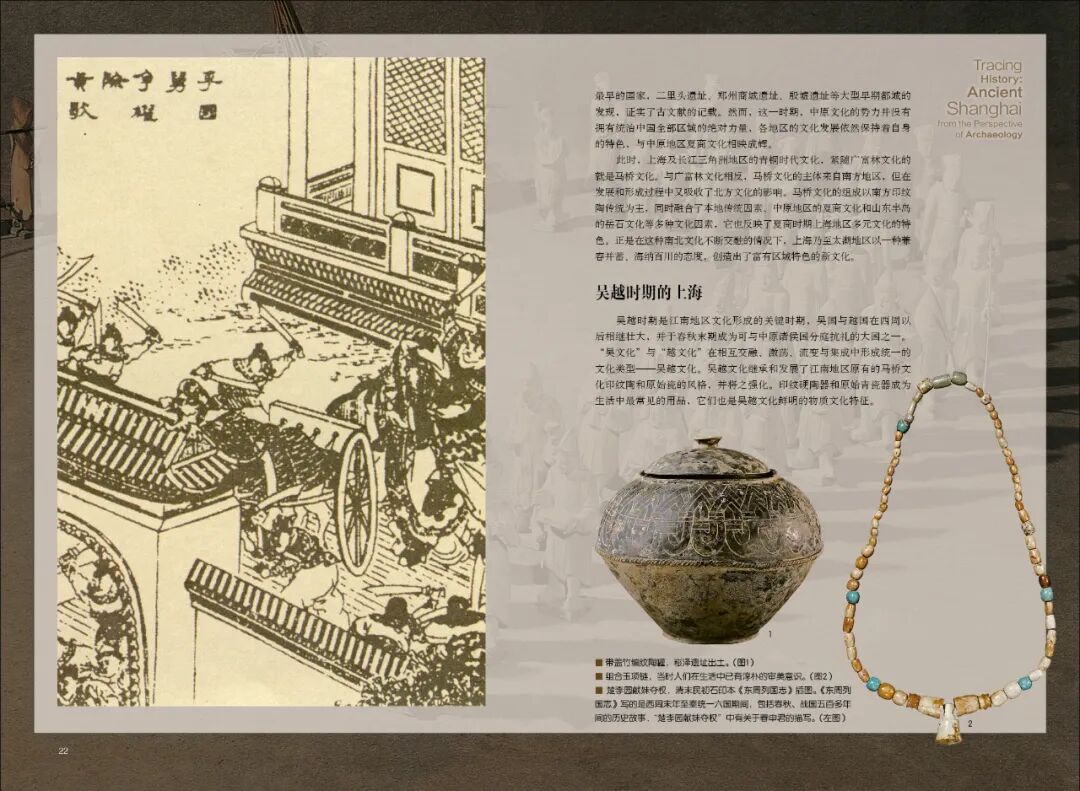

吴越时期是江南地区文化形成的关键时期,吴国与越国在西周以后相继壮大,并于春秋末期成为可与中原诸侯国分庭抗礼的大国之一。“吴文化”与“越文化”在相互交融、激荡、流变与集成中形成统一的文化类型——吴越文化。

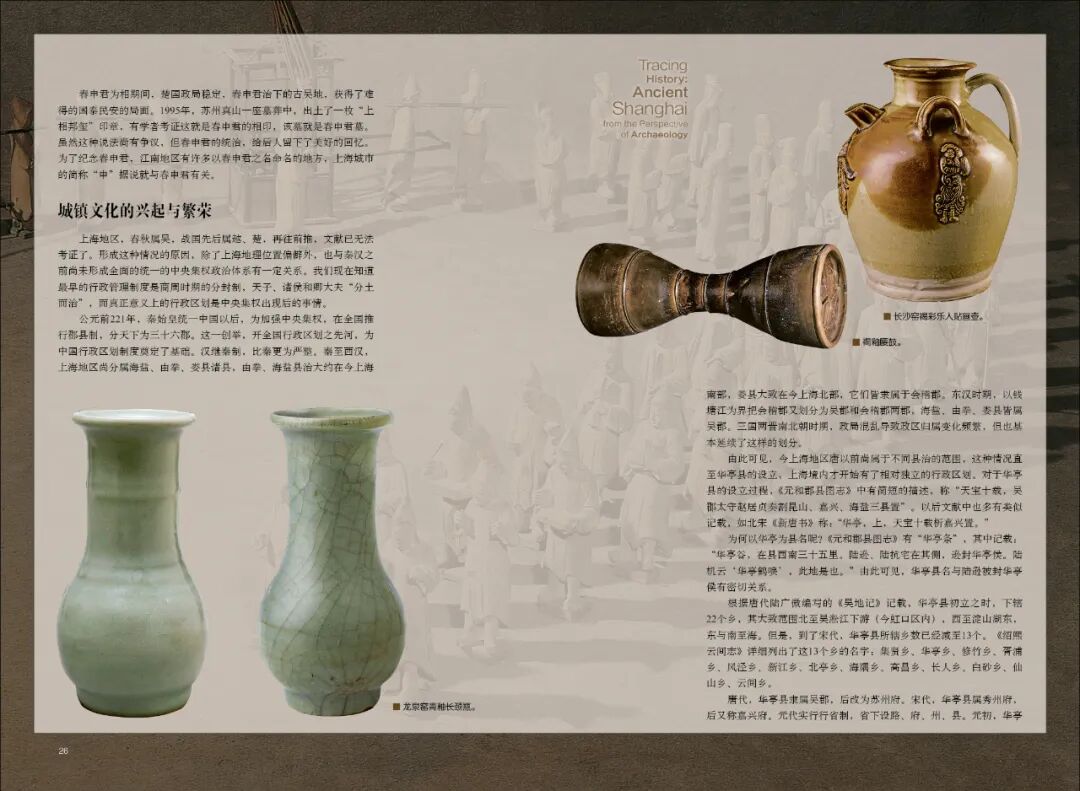

吴越文化继承和发展了江南地区原有的马桥文化印纹陶和原始瓷的风格,并将之强化。印纹硬陶器和原始青瓷器成为生活中最常见的用品,它们也是吴越文化鲜明的物质文化特征。

吴越两国灭亡以后,江南地区受到了楚文化的强烈影响,秦汉以后也被纳入中央集权统治的范畴。然而,随着历史的沉淀,吴越文化已经积淀于人们的意识深处,凝聚为一种强固的传统,并影响至今。

上海地处太湖平原东缘,与苏州、嘉兴相邻为伴,是吴、越两国军事争战的主要场所,时而为越地,时而为吴地。根据吴越两国历史,大致可以把西周至战国早期的文化遗存纳入狭义的吴越文化范畴。战国晚期,楚把江南地区纳入统治版图,上海亦脱离了吴越文化的范畴。

楚国位居长江中游,从西周初期楚人先祖熊绎建国,至公元前223年为秦国所灭,历时500余年。楚国在发展进程中,逐步拓展到横跨长江中下游和淮河流域广大地区的泱泱大国。春秋战国时期,楚国成为“地方六千余里,带甲百万,车千乘,骑万匹,粟支十年”的“天下之强国”(《战国策·楚策》),位列“春秋五霸”“战国七雄”之中。

春秋时期,为共同对抗吴国,楚国常与越国联盟,同仇敌忾。但是,当越灭吴后,长江流域呈现了楚越对峙的局面,双方矛盾逐渐上升,相互征伐代替了和平共处。战国晚期,由于连年征战,已经把国都定于琅琊(今山东省内)的越国,实力衰退,不仅把国都迁回至太湖流域的苏州,而且时常受到来自西部楚国的侵袭。

楚威王时,发动了楚越战争,这段历史详细地记录于《史记·越世家》中。战争的结果是越王无疆被杀,楚国“尽取故吴地至浙江”,太湖流域的土地被纳入了楚国疆域,而越国只好退踞钱塘江以南,偏安一隅。

楚考烈王时,拜黄歇为相,封为春申君。春申君初封淮北之地,楚考烈王十五年(前248年),他又“请封于江东,考烈王许之”。此处的江东,就是楚威王从越王手上占领的“故吴地”。从此,春申君与江南地区古文化结下了不解之缘,也与上海古代历史发生了关系。

春申君为相期间,楚国政局稳定,春申君治下的古吴地,获得了难得的国泰民安的局面。1995年,苏州真山一座墓葬中,出土了一枚“上相邦玺”印章,有学者考证这就是春申君的相印,该墓就是春申君墓。虽然这种说法尚有争议,但春申君的统治,给后人留下了美好的回忆。为了纪念春申君,江南地区有许多以春申君之名命名的地方,上海城市的简称“申”据说就与春申君有关。

08 城镇文化的兴起与繁荣

上海地区,春秋属吴,战国先后属越、楚,再往前推,文献已无法考证了。形成这种情况的原因,除了上海地理位置偏僻外,也与秦汉之前尚未形成全面的统一的中央集权政治体系有一定关系。我们现在知道最早的行政管理制度是商周时期的分封制,天子、诸侯和卿大夫“分土而治”,而真正意义上的行政区划是中央集权出现后的事情。

公元前221年,秦始皇统一中国以后,为加强中央集权,在全国推行郡县制,分天下为三十六郡。这一创举,开全国行政区划之先河,为中国行政区划制度奠定了基础。汉继秦制,比秦更为严整。

秦至西汉,上海地区尚分属海盐、由拳、娄县诸县,由拳、海盐县治大约在今上海南部,娄县大致在今上海北部,它们皆隶属于会稽郡。东汉时期,以钱塘江为界把会稽郡又划分为吴郡和会稽郡两郡,海盐、由拳、娄县皆属吴郡。三国两晋南北朝时期,政局混乱导致政区归属变化频繁,但也基本延续了这样的划分。

由此可见,今上海地区唐以前尚属于不同县治的范围,这种情况直至华亭县的设立,上海境内才开始有了相对独立的行政区划。

对于华亭县的设立过程,《元和郡县图志》中有简短的描述,称“天宝十载,吴郡太守赵居贞奏割昆山、嘉兴、海盐三县置”。以后文献中也多有类似记载,如北宋《新唐书》称:“华亭,上,天宝十载析嘉兴置。”

唐代,华亭县隶属吴郡,后改为苏州府。宋代,华亭县属秀州府,后又称嘉兴府。元代实行行省制,省下设路、府、州、县。元初,华亭县属嘉兴路。至元十四年(1277年),升为华亭府,第二年,改称松江府,华亭县成为松江府属县,归江浙行省管辖。

由于华亭地域宽阔,襟江带海,经过长期发展后人口日渐增多,同时,上海镇在松江府中的经济地位日渐重要,因此,至元二十七年(1290年),当时的松江知府提议另置上海县,至元二十九年(1292年),上海县正式成立,与华亭县并列,为松江府的属县。

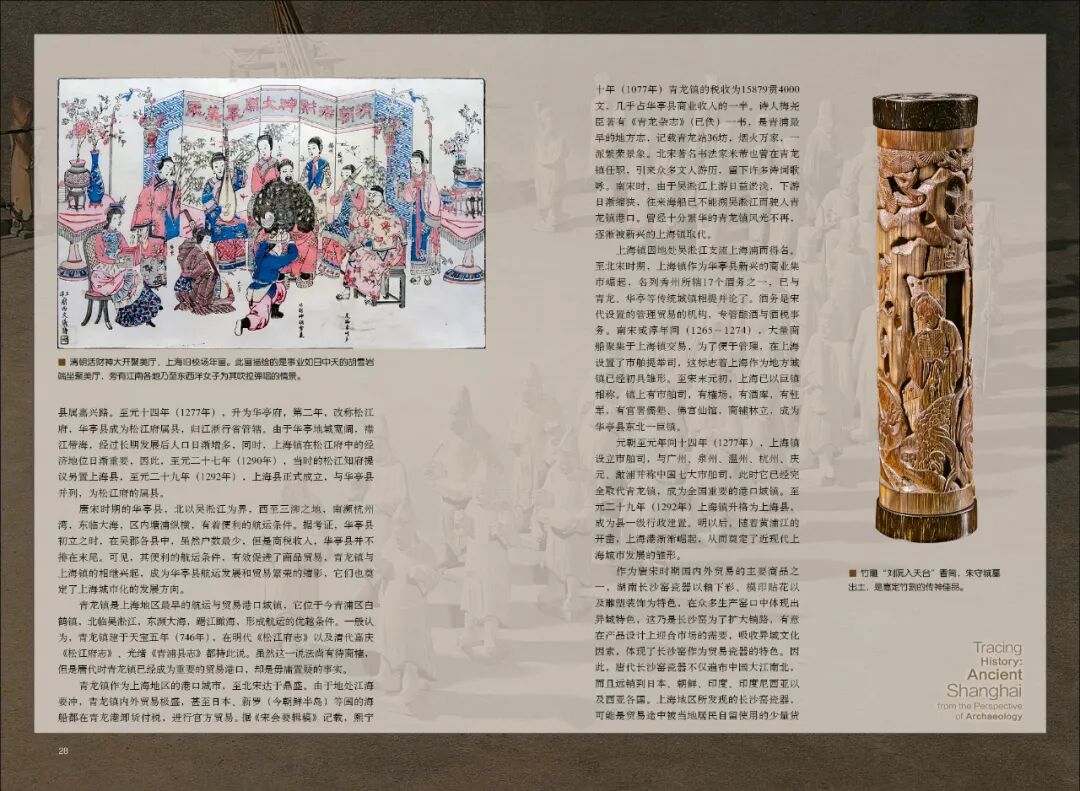

青龙镇是上海地区最早的航运与贸易港口城镇,它位于今青浦区白鹤镇,北临吴淞江,东濒大海,踞江瞰海,形成航运的优越条件。唐代时青龙镇已经成为重要的贸易港口,青龙镇作为上海地区的港口城市,至北宋达于鼎盛。由于地处江海要冲,青龙镇内外贸易极盛,甚至日本、新罗(今朝鲜半岛)等国的海船都在青龙港卸货付税,进行官方贸易。南宋时,由于吴淞江上游日益淤浅,下游日渐缩狭,往来海船已不能溯吴淞江而驶入青龙镇港口。曾经十分繁华的青龙镇风光不再,逐渐被新兴的上海镇取代。

上海镇因地处吴淞江支流上海浦而得名。至北宋时期,上海镇作为华亭县新兴的商业集市崛起,名列秀州所辖17个酒务之一,已与青龙、华亭等传统城镇相提并论了。酒务是宋代设置的管理贸易的机构,专管酿酒与酒税事务。南宋咸淳年间(1265~1274),大量商船聚集于上海镇交易,为了便于管理,在上海设置了市舶提举司,这标志着上海作为地方城镇已经初具雏形。至宋末元初,上海已以巨镇相称。镇上有市舶司,有榷场,有酒库,有驻军,有官署儒塾、佛宫仙馆,商铺林立,成为华亭县东北一巨镇。

元朝至元年间十四年(1277年),上海镇设立市舶司,与广州、泉州、温州、杭州、庆元、澉浦并称中国七大市舶司,此时它已经完全取代青龙镇,成为全国重要的港口城镇。至元二十九年(1292年)上海镇升格为上海县,成为县一级行政建置。明以后,随着黄浦江的开凿,上海港渐渐崛起,从而奠定了近现代上海城市发展的雏形。

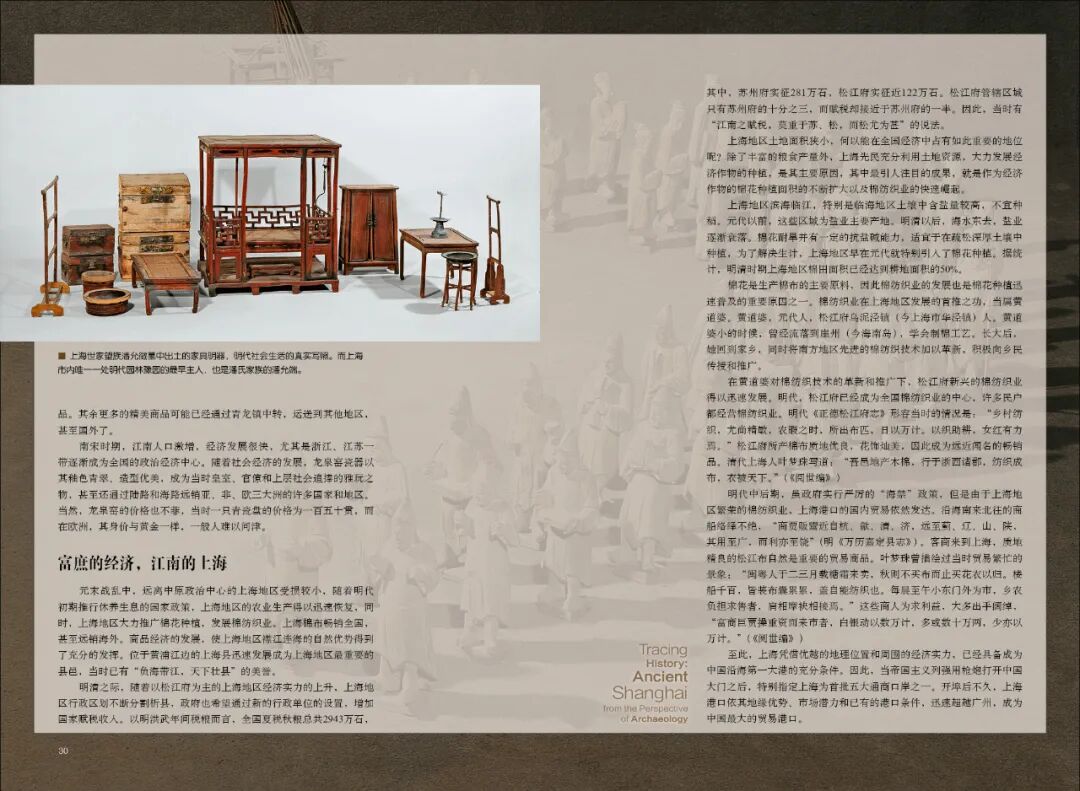

09 富庶的经济,江南的上海

元末战乱中,远离中原政治中心的上海地区受损较小,随着明代初期推行休养生息的国家政策,上海地区的农业生产得以迅速恢复,同时,上海地区大力推广棉花种植,发展棉纺织业。上海棉布畅销全国,甚至远销海外。

商品经济的发展,使上海地区襟江连海的自然优势得到了充分的发挥。位于黄浦江边的上海县迅速发展成为上海地区最重要的县邑,当时已有“负海带江,天下壮县”的美誉。

明代中后期,虽政府实行严厉的“海禁”政策,但是由于上海地区繁荣的棉纺织业,上海港口的国内贸易依然发达。沿海南来北往的商船络绎不绝,“商贾贩鬻近自杭、歙、清、济,远至蓟、辽、山、陕,其用至广,而利亦至饶”(明《万历嘉定县志》)。客商来到上海,质地精良的松江布自然是重要的贸易商品。

至此,上海凭借优越的地理位置和周围的经济实力,已经具备成为中国沿海第一大港的充分条件。因此,当帝国主义列强用枪炮打开中国大门之后,特别指定上海为首批五大通商口岸之一。开埠后不久,上海港口依其地缘优势、市场潜力和已有的港口条件,迅速超越广州,成为中国最大的贸易港口。

10 社 会 风 气 的 转 变

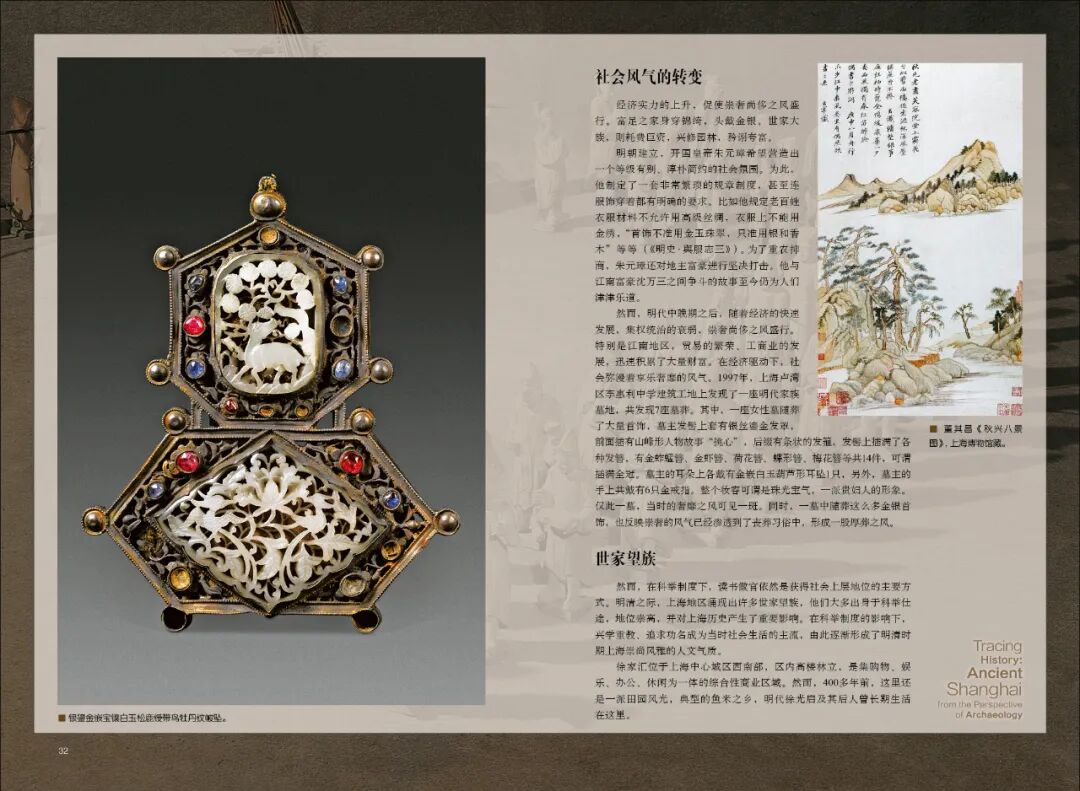

经济实力的上升,促使崇奢尚侈之风盛行。富足之家身穿锦绮,头戴金银。世家大族,则耗费巨资,兴修园林,矜诩夸富。

明朝建立,开国皇帝朱元璋希望营造出一个等级有别、淳朴简约的社会氛围。为此,他制定了一套非常繁琐的规章制度,甚至连服饰穿着都有明确的要求。比如他规定老百姓衣服材料不允许用高级丝绸,衣服上不能用金绣,“首饰不准用金玉珠翠,只准用银和香木”等等(《明史·舆服志三》)。为了重农抑商,朱元璋还对地主富豪进行坚决打击。他与江南富豪沈万三之间争斗的故事至今仍为人们津津乐道。

然而,明代中晚期之后,随着经济的快速发展,集权统治的衰弱,崇奢尚侈之风盛行。特别是江南地区,贸易的繁荣、工商业的发展,迅速积累了大量财富。在经济驱动下,社会弥漫着享乐奢靡的风气。

1997年,上海卢湾区李惠利中学建筑工地上发现了一座明代家族墓地,共发现7座墓葬。其中,一座女性墓随葬了大量首饰,墓主发髻上套有银丝鎏金发罩,前面插有山峰形人物故事“挑心”,后缀有条状的发箍,发髻上插满了各种发簪,有金蚱蜢簪、金虾簪、荷花簪、蝶形簪、梅花簪等共14件,可谓插满全冠。墓主的耳朵上各戴有金嵌白玉葫芦形耳坠1只,另外,墓主的手上共戴有6只金戒指。整个妆容可谓是珠光宝气,一派贵妇人的形象。仅此一墓,当时的奢靡之风可见一斑。

11 世 家 望 族

然而,在科举制度下,读书做官依然是获得社会上层地位的主要方式。明清之际,上海地区涌现出许多世家望族,他们大多出身于科举仕途,地位崇高,并对上海历史产生了重要影响。在科举制度的影响下,兴学重教、追求功名成为当时社会生活的主流,由此逐渐形成了明清时期上海崇尚风雅的人文气质。

徐家汇位于上海中心城区西南部,区内高楼林立,是集购物、娱乐、办公、休闲为一体的综合性商业区域。然而,400多年前,这里还是一派田园风光,典型的鱼米之乡,明代徐光启及其后人曾长期生活在这里。

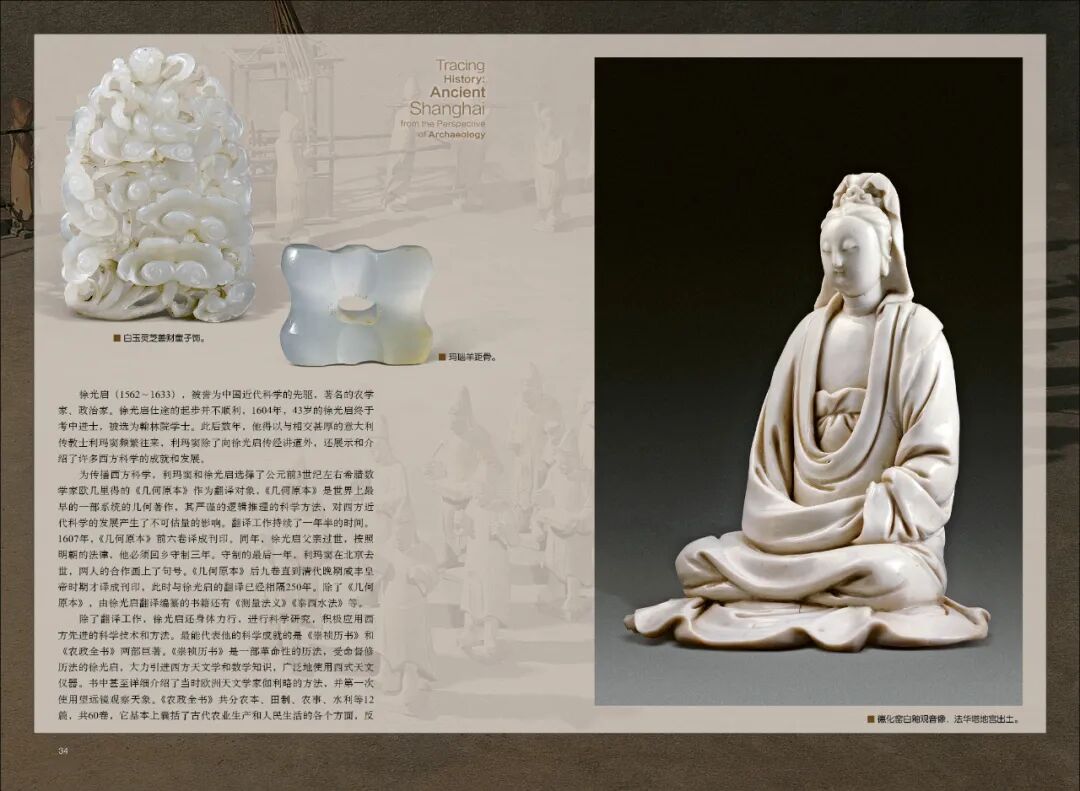

徐光启(1562~1633),被誉为中国近代科学的先驱,著名的农学家、政治家。徐光启仕途的起步并不顺利,1604年,43岁的徐光启终于考中进士,被选为翰林院学士。此后数年,他得以与相交甚厚的意大利传教士利玛窦频繁往来,利玛窦除了向徐光启传经讲道外,还展示和介绍了许多西方科学的成就和发展。

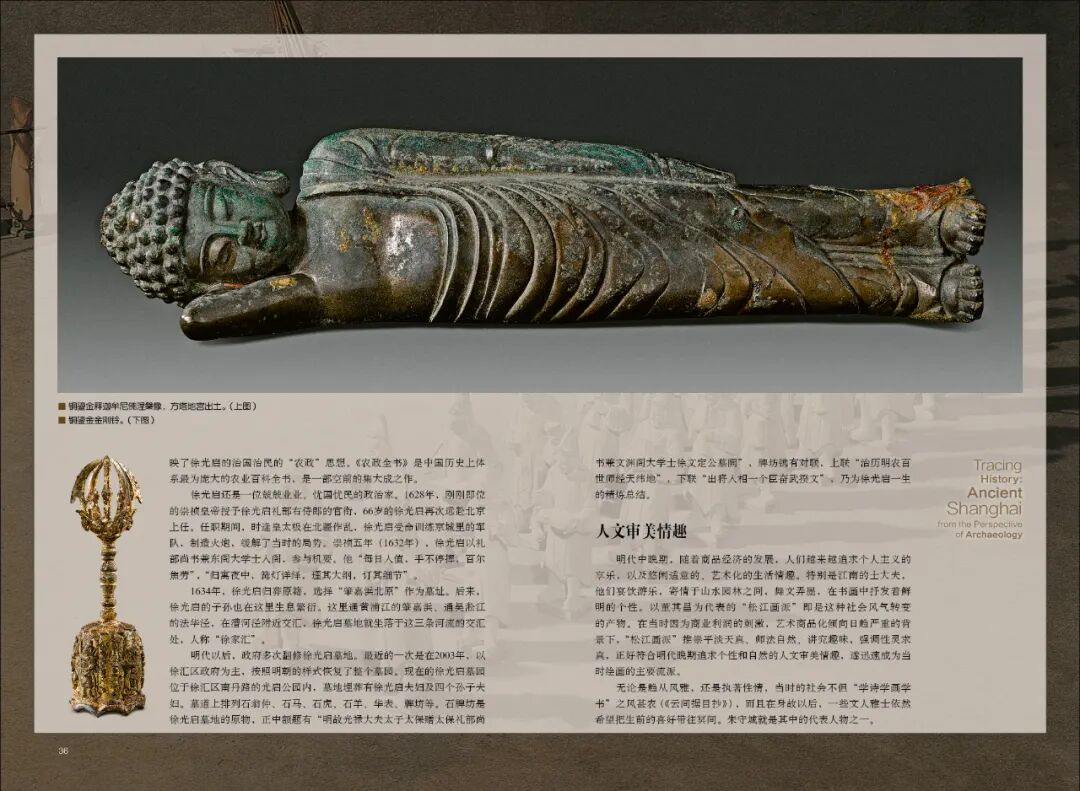

为传播西方科学,利玛窦和徐光启选择了公元前3世纪左右希腊数学家欧几里得的《几何原本》作为翻译对象,《几何原本》是世界上最早的一部系统的几何著作,1607年,《几何原本》前六卷译成刊印。《几何原本》后九卷直到清代晚期咸丰皇帝时期才译成刊印,此时与徐光启的翻译已经相隔250年。除了《几何原本》,由徐光启翻译编纂的书籍还有《测量法义》《泰西水法》等。

除了翻译工作,徐光启还身体力行,进行科学研究,积极应用西方先进的科学技术和方法。最能代表他的科学成就的是《崇祯历书》和《农政全书》两部巨著。《崇祯历书》是一部革命性的历法,受命督修历法的徐光启,大力引进西方天文学和数学知识,广泛地使用西式天文仪器。书中甚至详细介绍了当时欧洲天文学家伽利略的方法,并第一次使用望远镜观察天象。

《农政全书》共分农本、田制、农事、水利等12篇,共60卷,它基本上囊括了古代农业生产和人民生活的各个方面,反映了徐光启的治国治民的“农政”思想。《农政全书》是中国历史上体系最为庞大的农业百科全书,是一部空前的集大成之作。

1634年,徐光启归葬原籍,选择“肇嘉浜北原”作为墓址。后来,徐光启的子孙也在这里生息繁衍。这里通黄浦江的肇嘉浜、通吴淞江的法华泾,在漕河泾附近交汇,徐光启墓地就坐落于这三条河流的交汇处,人称“徐家汇”。

12 人 文 审 美 情 趣

明代中晚期,随着商品经济的发展,人们越来越追求个人主义的享乐,以及悠闲适意的、艺术化的生活情趣。特别是江南的士大夫,他们宴饮游乐,寄情于山水园林之间,舞文弄墨,在书画中抒发着鲜明的个性。

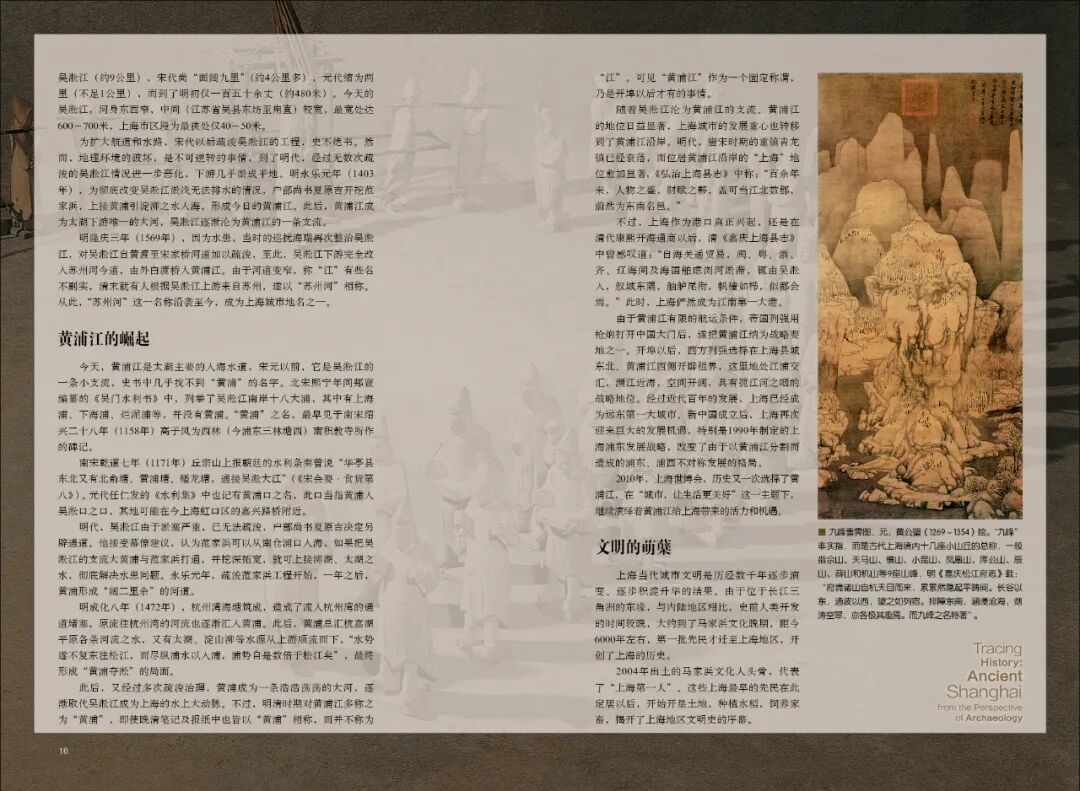

以董其昌为代表的“松江画派”即是这种社会风气转变的产物。在当时因为商业利润的刺激,艺术商品化倾向日趋严重的背景下,“松江画派”推崇平淡天真、师法自然、讲究趣味,强调性灵求真,正好符合明代晚期追求个性和自然的人文审美情趣,遂迅速成为当时绘画的主要流派。

无论是趋从风雅,还是执著性情,当时的社会不但“学诗学画学书”之风甚农(《云间据目抄》),而且在身故以后,一些文人雅士依然希望把生前的喜好带往冥间。朱守城就是其中的代表人物之一。

朱守城墓中最精彩的艺术品是竹刻香熏。香熏表面刻有民间神话故事“刘阮入天台”,画面中刘阮对坐树下,若有所思,旁边立有一女子观看,远处的神仙洞府上刻有“天台”的匾额,半掩的门洞口,一女子手执团扇站立。从天台门匾左侧刻有阴文“朱缨”和印戳篆记“小松”,知其为明代嘉定竹刻名家朱小松的作品。

嘉定竹刻以深刻和镂雕见长,用刀简洁稳重,它的代表人物就是号称“三朱”的朱松邻、朱小松、朱三松祖孙三代。朱守城墓中所出的竹刻香熏是目前唯一见于出土的三朱作品,也是嘉定竹刻的传神佳品。

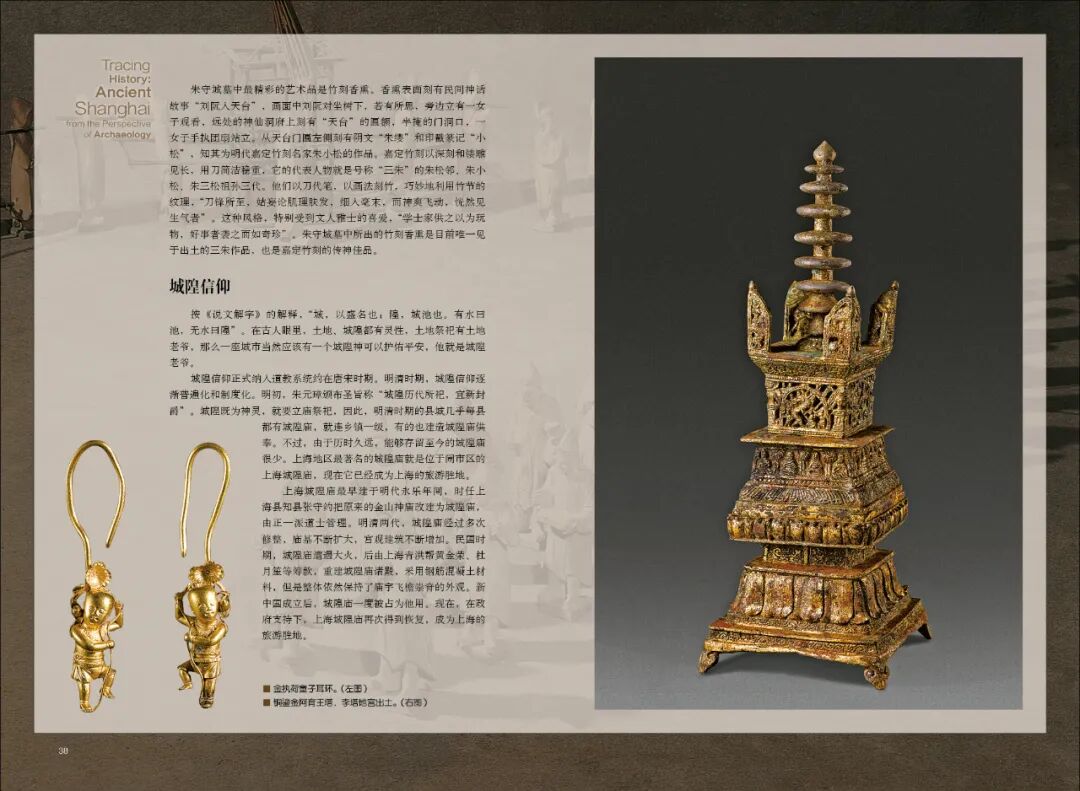

13 城 隍 信 仰

按《说文解字》的解释,“城,以盛名也;隍,城池也。有水曰池,无水曰隍”。在古人眼里,土地、城隍都有灵性,土地祭祀有土地老爷,那么一座城市当然应该有一个城隍神可以护佑平安,他就是城隍老爷。

城隍信仰正式纳入道教系统约在唐宋时期。明清时期,城隍信仰逐渐普遍化和制度化。明初,朱元璋颁布圣旨称“城隍历代所祀,宜新封爵”。城隍既为神灵,就要立庙祭祀,因此,明清时期的县城几乎每县都有城隍庙,就连乡镇一级,有的也建造城隍庙供奉。不过,由于历时久远,能够存留至今的城隍庙很少。上海地区最著名的城隍庙就是位于闹市区的上海城隍庙,现在它已经成为上海的旅游胜地。

上海城隍庙最早建于明代永乐年间,时任上海县知县张守约把原来的金山神庙改建为城隍庙,由正一派道士管理。明清两代,城隍庙经过多次修整,庙基不断扩大,宫观建筑不断增加。民国时期,城隍庙遭遇大火,后由上海青洪帮黄金荣、杜月笙等筹款,重建城隍庙诸殿,采用钢筋混凝土材料,但是整体依然保持了庙宇飞檐崇脊的外观。新中国成立后,城隍庙一度被占为他用。现在,在政府支持下,上海城隍庙再次得到恢复,成为上海的旅游胜地。

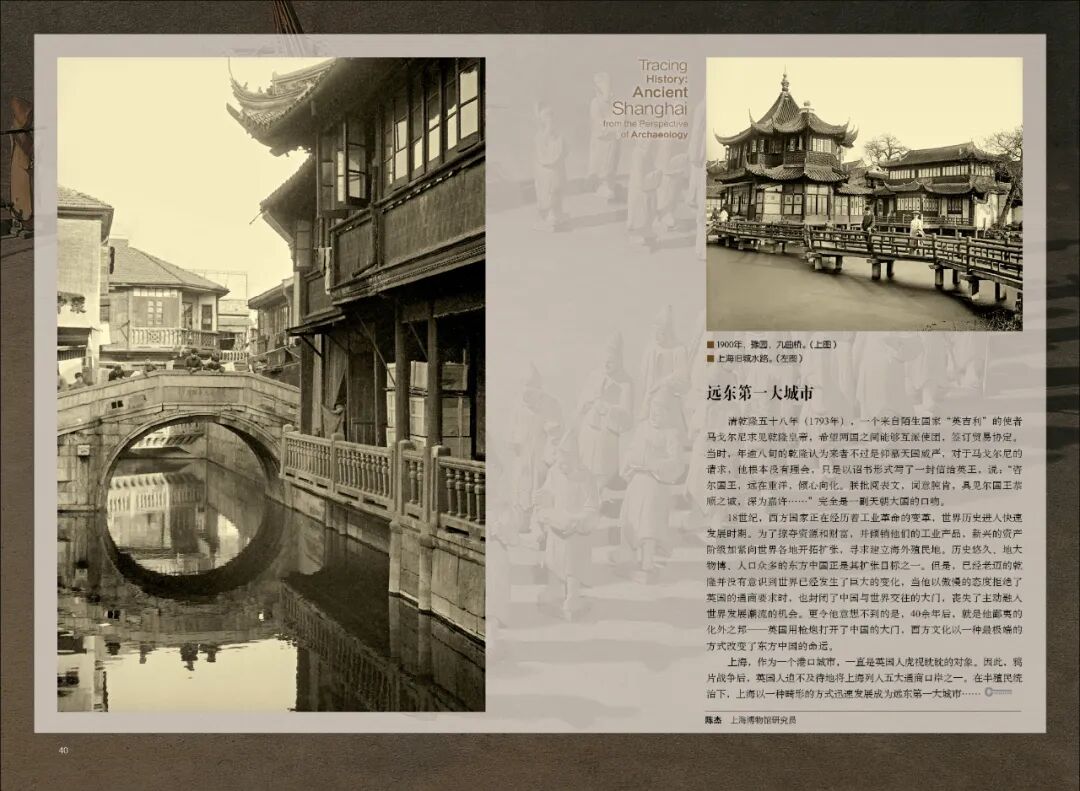

14 远 东 第 一 大 城 市

清乾隆五十八年(1793年),一个来自陌生国家“英吉利”的使者马戈尔尼求见乾隆皇帝,希望两国之间能够互派使团,签订贸易协定。当时,年逾八旬的乾隆认为来者不过是仰慕天国威严,对于马戈尔尼的请求,他根本没有理会,只是以诏书形式写了一封信给英王,说:“咨尔国王,远在重洋,倾心向化。朕批阅表文,词意肫肯,具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许……”完全是一副天朝大国的口吻。

18世纪,西方国家正在经历着工业革命的变革,世界历史进入快速发展时期。为了掠夺资源和财富,并倾销他们的工业产品,新兴的资产阶级加紧向世界各地开拓扩张,寻求建立海外殖民地。历史悠久、地大物博、人口众多的东方中国正是其扩张目标之一。

但是,已经老迈的乾隆并没有意识到世界已经发生了巨大的变化,更令他意想不到的是,40余年后,就是他鄙夷的化外之邦——英国用枪炮打开了中国的大门,西方文化以一种最极端的方式改变了东方中国的命运。

上海,作为一个港口城市,一直是英国人虎视眈眈的对象。因此,鸦片战争后,英国人迫不及待地将上海列入五大通商口岸之一。在半殖民统治下,上海以一种畸形的方式迅速发展成为远东第一大城市……

本文节选自《文明》2015.01月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。