从8月初开始,多家学术期刊陆续在社交媒体账号上宣布入选“CSSCI(2025-2026)来源期刊”“CSSCI(2025-2026)扩展版来源期刊”。CSSCI为“中文社会科学引文索引”的英文缩写,是学术界内部的一种评价,由南京大学中国社会科学研究评价中心举办,入选期刊被称作“C刊”,其扩展版则被称作“C扩”。以下均用此简称。

国内期刊评价指标包括CSSCI、北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》、中国社会科学院《中国人文社会科学核心期刊要览》等。后两者一般被简称为“北核”“AMI”。其中CSSCI是各大高校和科研院所广泛采用的参考指标,其数据库的每一次更新都牵动着无数期刊和科研人的神经。

CSSCI及其扩展版目录并未在网站公布,举办方分别向入选期刊发收录证书。这才有了开头说的“晒证书”。CSSCI评价的客观标准是影响因子,在这个基础上平衡学科,并综合学科专家评价。一本期刊的影响因子每年是变化的,新版有期刊“升”,也有期刊“降”或者“出”。比如《干旱区资源与环境》杂志因为降为“C扩”发文道歉,称“愧对广大读者、作者、专家的信任”。在此次更新中,热度最高的是《天府新论》,过去这段时间,为该刊落选“C扩”感到惋惜的帖子见于各大社交媒体,甚至有文章问“《天府新论》被踢出‘C扩’,我们还能相信什么”。在期刊界,对青年学者友好的“C刊”“C扩”占比还是太小。《天府新论》,还有近期让读者担忧是否会由“C刊”变为“C扩”的《北京社会科学》都因为有刊发青年学者独作的传统而在学界广受好评,但是在影响因子上或多或少都有劣势。

现在,我们从《天府新论》落选“C扩”讲起。

撰文|罗东

反响

《天府新论》杂志,图为2025年第4期。

《天府新论》是受国家社会科学基金资助的191家期刊之一。

CSSCI及其扩展版数据库每两年更新一版,在更新之季,有刊物进,有刊物出,本也不足为怪。然则《天府新论》的落选在人们看来是如此不同寻常。这是因为《天府新论》和《北京社会科学》等期刊一样,多年来享有青年学者友好型期刊的声誉,是愿意刊登副高级职称以下青年科研人员、在读博士生甚至硕士生论文的学术杂志。此处的刊登是指“独作”,不是指他们作为第一作者或第二作者的“合著”。大多数“C刊”“C扩”虽然发在读博士生的论文,但前提是挂上导师。其实,有的导师并不愿意分享学生的作品(除了确实为实质性合著)——既是因为尊重他们的成果,也是因为大家都应当文责自负——最终却为了学生被迫加入这样的发文规则。

《北京社会科学》杂志,图为2025年第1期。

今年4月,《天府新论》刊登不歧视作者身份的“投稿温馨提示”,不唯职称论。仅简单的数百字,经该刊微信公号推送,七万人阅读、近八千人转发(截至8月25日)。至该刊此番落选“C扩”,难免不引起如当下这样的反响。

十年前我读硕时,把一篇课程作业《国外社会化媒体与抗争行动研究述评——以英美及中东地区为考察中心》投稿给了《天府新论》,后刊于该刊2015年第4期。文章是编排在“域外”栏目,关于国外研究经验和不足的综述文章,放在这个栏目在情理之中。他们的编排与众不同之处是,并没有把年轻作者的文章单列入“学术新秀”“科研新人”或类似栏目之下。当然不是不设就好,毕竟还有一类来稿即用、收取版面费的期刊当另说,它们只专注版面费是否到账,字数是否缩减到一个或两个版面上,不会为青年学者专设栏目。

我认为,期刊对青年学者的友好程度有这样四种层次:其一是不太友好,接受在读生的论文,但是需要具有副高级以上职称的合著人(也即“挂导师”);其二是有限友好,接受在读生的独作论文,但是要看学校,非名校不用;其三是一般友好,接受在读生的独作论文,但是放在特定的学术新人栏目,录用标准比其他论文次一等;其四是友好,用全刊统一的标准评审所有稿件,接受在读生的独作论文,不单设栏目。“在读生”主要是指在读硕博士研究生尤其是博士生,因为这是下限,对他们友好自然也就意味着对博士后流动站工作人员、副高级职称以下的青年科研人员等作者友好。《天府新论》的做法是第四种。

“新京报中文学术文摘”第2期海报。

这也是《新京报·书评周刊》做文摘努力的方向。今年,我们在图书评介的基础上扩展报道领域,开做学术评议和文摘,在报纸上开辟“新京报中文学术文摘”版,并由期刊授权在新媒体上全文转载所选文章。每周一期,一期两篇。目前摘选了四篇,其中三篇为青年学者独作。

这并不是有意为之,一是未向青年学者倾斜,二是未提过“尤其关注青年学者的研究”这样的说法,因为标准都是一样的:“我们希望将近期兼具专业性和前沿性的论文传递给大家,我们还希望所选论文具有鲜明的本土或世界问题意识,具有中文写作独到的气质。”只不过我们把初选论文发给相关学科的专家学者后,他们评议,从中恰好挑选出了青年学者的论文。这说明是青年学者的研究得到了学界同行的认可,而绝不是因为他们是新秀需要“被鼓励”。或许接下来一个月,来自青年学者的文摘比例又低了,再之后又高了,这种波动也只是出于研究选题、学科分布等其他方面的考虑。

“新京报中文学术文摘”每周五于《新京报》B叠“新京报·书评周刊”发行,图为第1期。

影响因子的理性与非理性

那么,我们该如何理解《天府新论》此次落选?

这几年,国家层面竭力破除“唯头衔”“唯论文”“唯职称”怪圈,教育部、科技部等部门多次出台相关政策,然则此事落地着实不易,有多少期刊、多少高校科研处已经做到了?至少目前是未知的。那么,我们要重估CSSCI及其扩展版数据库的专业性吗?作为该数据库的举办者,南京大学中国社会科学研究评价中心公开的遴选办法是,兼顾量化指标和学科专家的定性评价,兼顾地区和学科平衡。每一条都有其合理性,或许批评者认为“学科专家的定性评价”充满弹性,能人为操作,标准不可控。这个方法其实是合理的,比如说,不同学科的影响因子不可比,以2024年的统计为例,经济学顶刊《中国工业经济》是32.332,历史学顶刊《历史研究》是1.725,由此在量化指标的基础上不得不引入定性评价。此一点,确实得靠评委会内部的专业性和公正性。

《中国工业经济》杂志(左)和《历史研究》杂志(右)封面。

作为综合性社会科学期刊的《天府新论》,在2024年的影响因子是1.272。综合性社会科学期刊数量极为庞大,除了大学学报、学科期刊、学术集刊,余下的绝大多数都可归为此类,而CSSCI及扩展版数据库的入选期刊数量都比较少,1.272这个数据或许在边缘徘徊,也或许处在比较中等水平,由于新版的整个数据库入选目录和数据未公开,暂时无处考证。

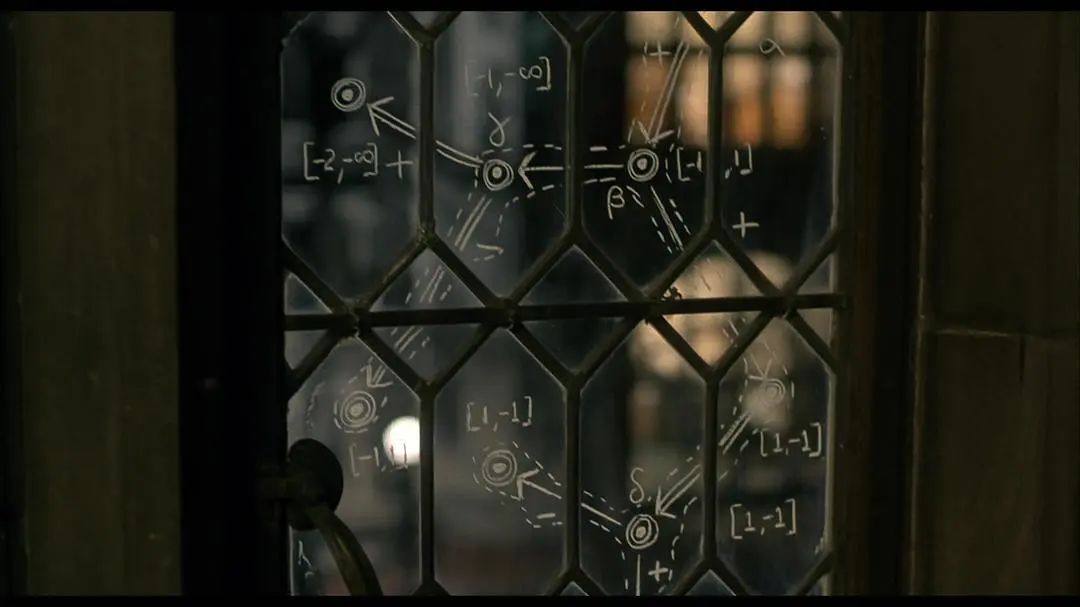

电影《美丽心灵》(A Beautiful Mind,2001)剧照。

我们知道,影响因子是国内外比较通用的一项指标,英文期刊数据库SCI(科学引文索引)、SSCI(社会科学引文索引)也因为这个指标而被诟病数十年。它在统计上是理性的、客观的、不可人为更改的,一家学术期刊在统计年数内有多少次引用,其间又共计发文多少,分子分母就摆在那儿,这个绝对优势使它即便被无数次质疑,还是立于不败之地。这也是人们需要接受的现实,或者说,影响因子本来就是众多评价标准中被选择的最大公约数,具有不可替代性。

刚才说影响因子在统计上是理性的,接着要说的是,它在生成上则不然。这或许就是问题根结之所在。

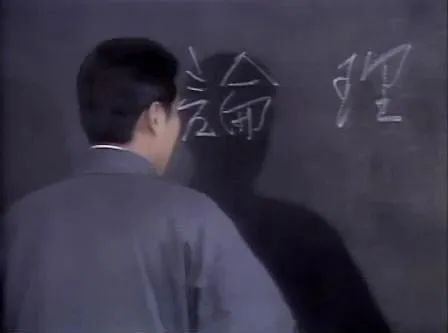

电视剧《封神榜》(1990)剧照。

让我们从如下简单问题开始:人类的知识是怎样传递的?为什么有的知识能传播开来,而有的则无人问津,或者沉寂多年后受到突如其来的欢迎?对于这个问题,如果不考虑宗教的、政治的或经济的影响,也即按照现代经济学为我们提供的思路,这就是一个完全竞争的状态。在此状态下,承载知识的文章接受读者的挑选,经过充分竞争,谁胜出(比如文本更有吸引力、成本卖价更低等)谁就得到传播。学术论文似乎也是如此,当一个人打开数据库,输入关键词检索参考文献,无数与此相关的文献按发表时间、引用次数或下载次数(具体顺序由检索者设置)逐次排列,谁与检索者研究主题最相关、谁的研究最扎实,谁就可能进入检索者的下载列表、参考文献列表。检索者还可以根据其他研究的参考文献来“顺藤摸瓜”。当然,无论使用何种方法,哪篇文章被接受、被引用,也取决于检索者对本专业和本研究课题的熟悉程度。

简言之,这个场景是,一个人坐在电脑前,根据其本人兴趣、需求和能力搜索文献,如此就完成了文献的收集和整理。被检索、被引用的论文也就此实现了传播。遗憾的是,这不过是一种理想罢了。如果我们把通过互联网抵达的数据库叫作第一张网,那么,还有第二张网,它由检索者的人际关系网络织成。人际互动网络本来是一种社会资本,它影响着一个人可以结识什么样的人,可以获取什么样的知识,一旦我们将知识本身视为主体,知识依赖于人际关系网络而传播这一点就跃然纸上。只依靠第一张网检索是一种想象,只依靠第二张网又不可能写出被学界认可的论文:两张网兼用,才可能是真实的检索和引用。

电影《卡里加里博士的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari,1920)剧照。

站在一般青年学者的角度看,在人际关系网络上,毕业前有导师,毕业后到其他地方执教,有当年的导师、当下的院系领导、团队成员,还有相识的同行。这张网的运作方式并非如礼物那样简单交换,而是隐藏在种种专业的、学术对话的外衣之下。在人文社科领域,备受诟病的“学阀”正是借助这张网延续和扩展影响力,比较过分的做法是,他们发一篇文章,每个成员都得引用一遍。当然每个成员也因为加入而受益,所发的文章可能得到其他成员的引用。如果一家期刊摸透了这个逻辑,拉来某个学术团队带头人的一篇论文,单篇的引用率就不必担心了,像这样的稿件多了,整本期刊的影响因子也就上去了。只不过这种办刊思路需要高额的约稿成本,是大多数期刊无法承担的,关键是此种方法在学界并不受欢迎。

公正的文献检索者

和引用者

如果我们把研究者的学术研究视为一个工作过程,而不只是论文发表这一结果,那么就会看到这张网无处不在。除了刚才所述的情况,研究者还可能会受一些潜意识或偏好影响。

举一个我们很少会注意到的问题为例:引用是否受性别影响?2024年1月,《研究政策》(暂译,Research Policy)刊登了一篇周斯凡等学者的文章《“同性相吸”:群体内引用偏好和性别劣势》(Gender Homophily: In-group Citation Preferences and the Gender Disadvantage)。他们分析2002年至2017年生命科学领域上百万篇的英文论文得出结论,男性学者的研究主要被男性学者引用,而女性学者的研究则主要被女性学者引用。又由于生命科学由男性占主导地位,女性学者则承受了“性别劣势”,被引低于男性学者。应当考虑的变量尤其是控制变量,或许比这项研究所假设的要多。他们给出的一个推测,是耐人寻味的——研究者可能会和他们的导师、合著者共享关于性别认同的观念。也就是说,“性别同质性”是通过人际关系网络产生的,而除了性别观念,还有无数个其他因素。

“真的假的,这么多?”漫画来源《念书,还是工作?》,[法]蒂菲娜·里维埃尔著,潘霓译,拜德雅·西南师范大学出版社,2018年6月。

假设此刻坐在电脑前检索文献、下载文献、回顾文献、列举文献,我们的每一个步骤都可能会受潜在的一些印象或观念影响,这个决定虽然只在分秒之间,其基础却来自于长年累月的积累。

或许,当一个研究者还是初学者时,懵懵懂懂,看到满屏的数据库文献,“一视同仁”,认为它们都是专业知识,是专业的,不辨别,也不比较。直到某天自我怀疑“这引用的都是啥垃圾文献”,那一刻意识到自己成熟了,终于长成了一个老练的文献检索者。是的,我们经过这个学术苦修的过程,一方面对所学专业、所研究的问题更熟悉了,懂得怎样辨别文献,另一方面也接受了这样或那样的专业性偏见,关于作者身份的、关于期刊层次的、关于学科的、关于社会统计或质性研究的,以防止“格格不入”的文献“闯入”。更别论我们可能自满地以为已经吃透了文献,不愿意跨出本学科再多看看。

再进一步,当一个研究者继续成长,成为已经能影响其他人的评审人,人性中的弱点又会怎样表现?前不久,也就在这个8月,在预印本集合平台“OSF Preprints”,名叫阿德里安·巴内特的研究者上传了一篇研究同行评审的论文,《被引用与否:同行评审人的意见如何受个人私心影响》(Peer Reviewers Altered Their Recommendation Based on Whether They Were Cited or Wanted to be Cited),他通过研究四本医学和健康科学期刊发现,同行评审人收到稿件,会关注该文是否引用他们的研究:如果已经引用,同意发表的概率骤然上升;要是没有引用,但有引用的可能性,他们会在修改建议里提供方向;假如连这个可能性也没有,他们倾向于拒绝同意发表。这还是主要依靠实验的自然科学,人文社科因其论证过程和结论更依赖人的主观判断,是否更可能出现上面这种情况?由于没有数据,无从比较。但是,当投稿者发现同行评审人的拒绝意见与稿件“牛头不对马嘴”,那么可能不过是不符合其学术口味罢了。

电视剧《围城》(1990)剧照。

人文社科研究者被假定为一个脱离了人性和社会性的客观观察者、诠释者,这是现代学术一个极大的误会。哪怕在完全竞争的状态下,知识的传播也依赖人际关系网络。现代学科的专业化建制使我们摆脱了那种仅凭个人感觉理解世界的思维,却也为残留的人性弱点披上了一层专业的外衣,成为其修辞。

或许没有一个人能成为公正的文献检索者,我们能做的就是不放弃这个目标,努力再靠近一点。

人们习惯认为一篇论文重要的是其问题意识、研究方法、所能收集的数据,“参考文献”好像只是一种格式,而不是内容,没有那么重要。且不说“参考文献”(也包括注释引用的文献)提供的是一种知识链条——让读者知道该文作者是在哪个知识范畴里做研究——它还塑造了知识的传播,塑造了期刊的命运。一边是由“学阀”“学霸”主导的爆炸式增长的被引率,当人们对此反应过来时,被引率已经高到同题研究者对此不可能绕过的程度;另一边是“散户”投稿,被引率就交给未知的检索库。在激烈的影响因子竞争之下,这是期刊面临的选择。此番,《天府新论》已经落选“C扩”,其他期刊会不会受此“教训”而调整选稿思路,更加强调“头衔”?这是不愿意看到的。

破除“唯头衔”“唯论文”“唯职称”怪圈是一项任重道远的工程,《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》等相关政策已经出台,作者也是参与者——从成为公正的文献检索者、引用者开始。这不是要激进地否定对青年学者不太友好的期刊(比如从此拒绝引用其文章),也不是要热烈地引用对青年学者友好的期刊,这同样与学术的真谛相悖。不偏不倚,成为尽可能公正的文献检索者、引用者,也就是只关心所研究的问题,不关心文献的作者,不关心文献的来源期刊,从根本上重塑影响因子的生成方式。

这里的“不关心期刊”仅指检索、引用。发表当另作讨论,那是不容易的事,如果等待答辩毕业的博士生、等待考核的青年科研人员被认为因为缺“C刊”或至少“C扩”而无法通过,又如何不在乎所发表期刊?这涉及对考核方法的重估和改革。

作者/罗东

编辑/西西

校对/刘军