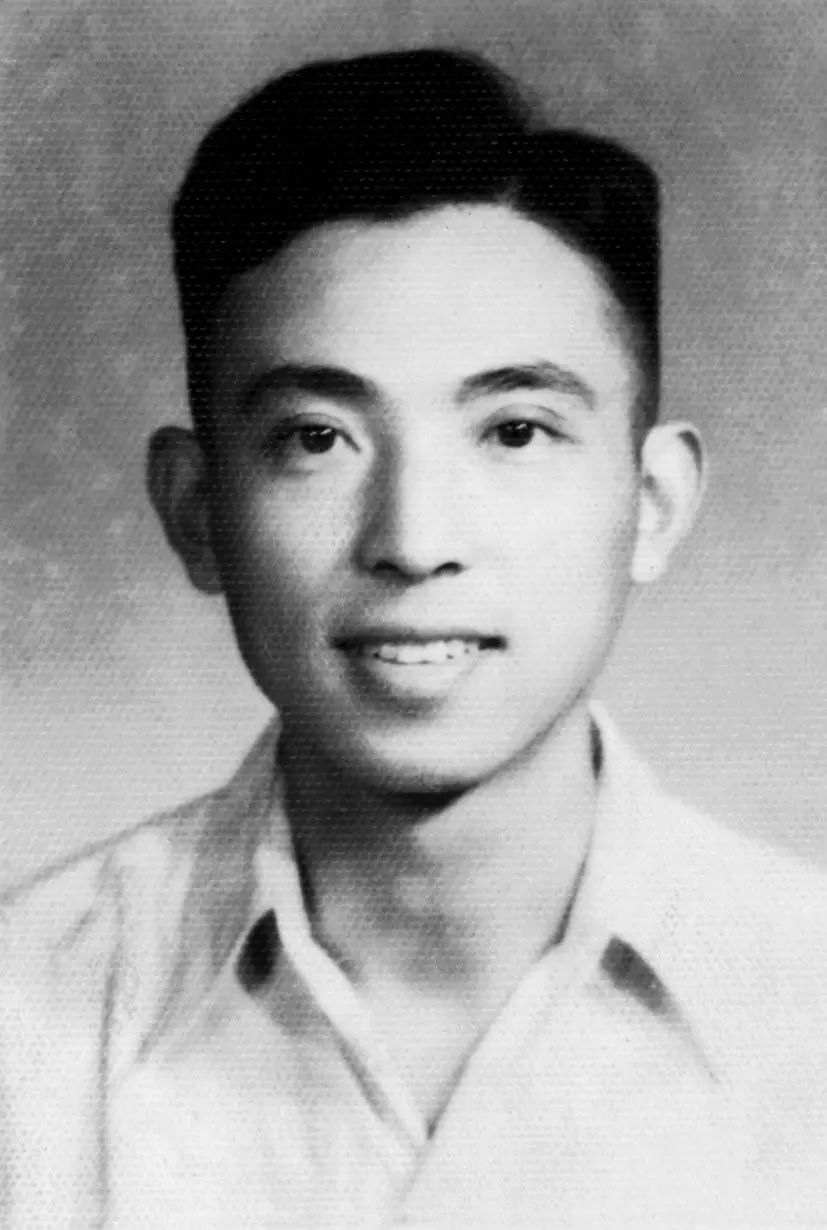

穆旦(1918—1977)原名查良铮,诗人、翻译家。

穆旦,原名查良铮,生于1918年,去世于1977年,仅活了59岁。熟悉中国二十世纪历史的人,会被这组数字唤起痛苦的历史意识。“九·一八事变”时,穆旦13岁,而此后时局的境况只会越发让人感到“荒凉”。写于16岁的诗《前夕》中,已可见穆旦对“黑暗”的感知,然而那时的他正值年少,满溢青春的活力:“希望像一团热火,/尽量地烧/……用全身的热血/鼓舞起风的力量。”这种力量或许从未在穆旦的生命中彻底燃尽,但很多时候,“生命的冷风把热情铸为实际。”

1937年,因战事,清华大学学生穆旦开启“三千里步行”的南迁,诗中有忧愤,有对自我内心的深入探寻。1942年3月,穆旦放弃西南联大教席,参加中国远征军,在野人山直面死亡。在尸骨遍野的雨林,他曾一度断粮八日之久,幸好奇迹生还。此类遭遇非文字可言说,但从穆旦写于1943年的《隐现》中可见他观察世界的视野与色调:“我们站在这个荒凉的世界上,/我们是廿世纪的众生骚动在它的黑暗里”。而这并非全部。在刊发于1942年8月的《阻滞的路》中,他竟然写下“我要向世界笑,再一次闪着幸福的光”,尽管他同时感到自己永远地“被时间冲向寒凛的地方”。

寒凛在1953年留学回国不久后持续。成为“肃反对象”,被打成“历史反革命分子”,接下来多年的严酷境遇可想而知。在此期间,诗人穆旦只得沉默。翻译家查良铮浮现。直到1976年,去世前一年,经历严重腿伤的穆旦写下数量可观的诗,作为死前见证:“那荒诞的梦钉住了我”,“我已走到了幻想底尽头”……幻想的尽头处是什么?

去世多年后,穆旦被誉为“中国现代诗歌第一人”,而他想以译诗帮助实现文艺复兴的愿望,在另一位好作家王小波那里获得明确回响,他说,查先生的译诗,让他懂得了什么样的文字才能叫做好。

本文内容出自新京报·书评周刊8月8日专题《穆旦:变灰,变灰又新生》B02-03。

B01「主题」穆旦:变灰,变灰又新生

B02-B03「主题」穆旦:我的全部努力,不过完成了普通的生活

B04-B05「主题」《幻想底尽头:穆旦传》他已进入未来那迷人的黑暗

B06-B07「主题」“光明要从黑暗站出来”:穆旦的生命诗学

B08「中文学术文摘」数字法学和元伦理学文摘两则

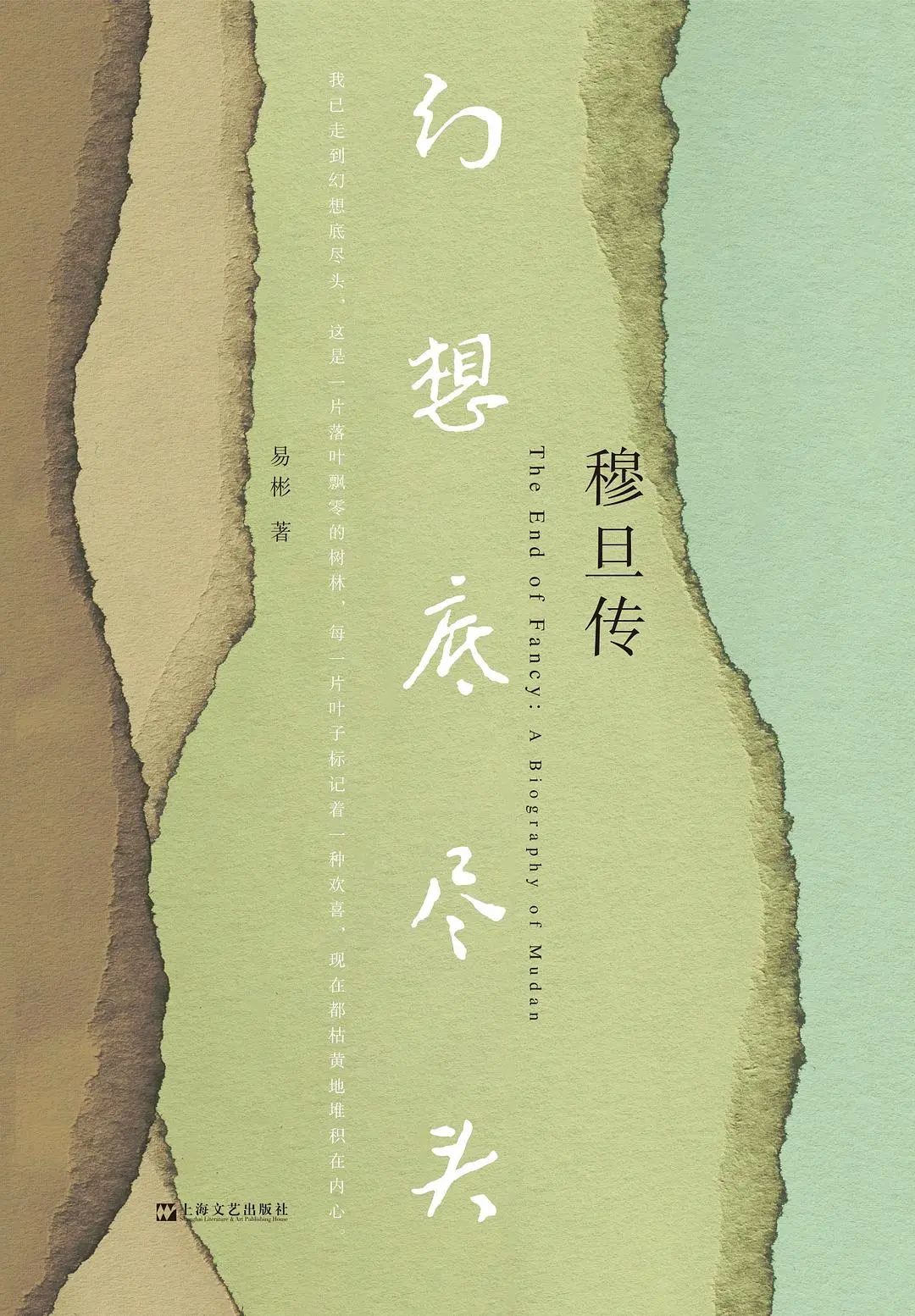

穆旦以诗为生命,他的生命因诗而无限延长。若欲进入穆旦灵魂的核心,窥见其内在的深度,最佳且首要的途径无疑是细读他的诗。而若想了解一个更具广度、更具体温的穆旦,则要回顾历史,放慢速度,去见证他一步一步的生命经历,以及他与其所处时代之间的真实关系。在这“漫长的注视”中,我们将看到一个极为丰富的“人”,尽管如穆旦在诗中感慨的:“你给我们丰富,和丰富的痛苦。”对穆旦而言,丰富与痛苦几乎如影随形。

《幻想底尽头:穆旦传》作者易彬耐心地把穆旦放置在明确详实的时代语境中,二者相互勾勒,呈现出一幅“丰富”的穆旦画像,同时让人看到历史的面影。

采写 | 张进

《幻想底尽头:穆旦传》

作者:易彬

版本:上海文艺出版社艺文志eons

2025年2月

沉默内敛的诗人

新京报:《幻想底尽头:穆旦传》的开篇引言“穆旦是谁?”是一个设问,又像一个邀请。这个问题,不同的人会有不同的回答,比如“一个诗人”,“西南联大的学生”,或是“没听说过”等。对你来说,概括地讲,穆旦是谁?

易彬:“穆旦是谁?”这本书开头的这一句,可算是向读者发出的召唤吧。穆旦为人所知,首先因为他是一位风格卓著的诗人,其次是精通俄语和英语的翻译家,而除此之外,他还是一个“破落户子弟”,新的教育背景下成长起来的成绩优异的学生,著名大学的助教,弃教从军者(战败者),小职员,报人,复员青年军人,新中国初期归国的留美学生,外文系副教授,“历史反革命分子”,图书馆馆员,受难者,摔伤腿的人,没有“走近未来”的人,等等。这些面向共同构成了穆旦丰富的生命形态,以及与时代的复杂纠葛。有很多内容,不要说普通读者,现当代文学领域的研究者可能都所知不多。这本传记自然是以诗歌、翻译为主线,也希望读者能读出穆旦的更多面向的涵义。

新京报:引言以“沉默的诗人”为题。沉默的人或许总是引人好奇的,尤其是像穆旦这样一个历经磨难的诗人,就像他在有些诗中的呐喊一样。你所说的“沉默”具体指什么?个中缘由有哪些?作为传记作者,你如何看待并应对他的“沉默”?

易彬:穆旦所写诗歌不到160首,诗文作品加起来不过两卷,相比于同时代的重要作家,其写作体量偏小,自我阐释类文字更是明显不足(各类档案类文字不在此列)。这跟穆旦实际生活的时代有关,生前的诗名有限,缺乏文化地位,少有发表自述类文字的机会,同时代的相关记载也较少;历史文献的散佚也是一个因素;而从现存较多的晚期书信来看,当时的诗歌写作较少被提及,穆旦或是将其视为一种私性的、危险的行为而有意保持缄默。由此,所谓“沉默”有着双重含义:个人的有意强化、时代的无意阻隔共同造设了一个沉默内敛的诗人穆旦形象。

因其“沉默”,对传记写作而言,这是难度所在,但也有独特的诗性魅力。应对之法就是尽可能做足前期工作,其中最重要的是先期出版的《穆旦年谱》和《穆旦诗编年汇校》,同时,也努力去勾描诗歌发展的内在线索。

新京报:1929年至1935年的南开中学时期,是穆旦的青少年期,也是部分思想观念和行事风格的形塑期。这一时期,对穆旦产生深远影响的事件有哪些?其影响表现在哪些地方?

易彬:有两点可能更为突出吧。一是所接受的“现代”教育,南开学校成立于甲午败衅之后,设学主旨在“教育救国”,着力培养“具有‘现代能力’之青年,使负建设新中国之责任”,这在学制、培养目标、课程设置等方面都有体现;而穆旦1929年进入中学的时候,正值教育部颁布新的中小学课程《暂行标准》,其中对现代语言能力有明确的强调,这意味着以白话文为主要形式的新兴教育占据了更为重要的位置。两者结合起来,形成了穆旦成长的总体背景。

另一个是写作的发端,穆旦被认为是“不但早慧,而且早熟”,不仅因为他发表了较多的诗文作品,而是其中表现出来的那样一种少年持重的品质,对于写作题材的敏感,以及初步自觉的、个人化的艺术选择。穆旦随后进入清华大学外文系,系统地接受了西方文学的熏染,进一步加固了中学阶段所接受的知识与教育。与此前的新诗人相比,其写作也就呈现出新的代际特征。

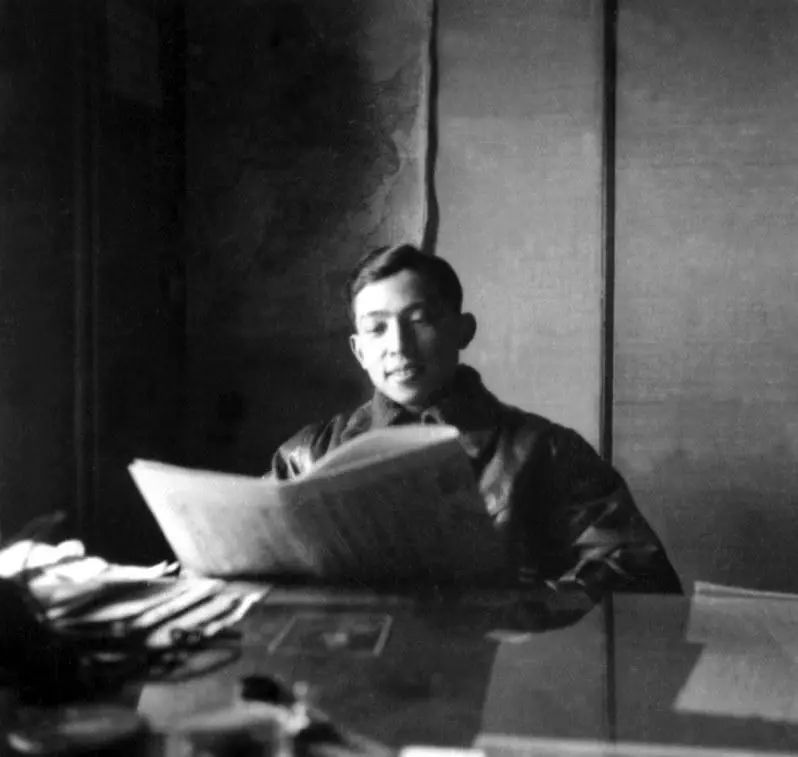

穆旦,南开中学时期,天津宁园。

新京报:写于1937年11月的《野兽》是穆旦首部诗集《探险队》的开篇之作,以此或许可以猜测,该诗有某种特殊性。诗中写一只被咬伤的兽,在黑暗中号叫,积聚力量,准备着复仇。这是一个充满伤痕因此愤怒的心灵形象。穆旦在怎样的背景下写出的这首诗?它和此前的诗有何不同,以至成为入选诗集与否的分水岭?

易彬:日后穆旦编选个人诗集,《野兽》之前的诗作都未收录,这自然可以反映出诗人对于“少作”的态度,不过,也可能有资料方面的原因,诗集成于战争时代,更早时候的诗作可能并不在手边,像《一个老木匠》《冬夜》《更夫》《玫瑰的故事》等诗,跟日后入集的诗作还是多有关联。但最终看到的图景是《野兽》排在首位,它有玄想的意味,明显不同于此前的诗歌。就主旨而言,应该还是基于外族入侵(被“噬咬”)而发出“凄厉的号叫”,积聚着复仇的力量。而这种现代主义诗风的新尝试,可能跟1937年秋冬在南岳山中亲炙英国诗人、批评家威廉·燕卜荪的教导有关。

《穆旦诗文集(增订版)》

作者:穆旦

版本:人民文学出版社

2014年6月

“新的抒情”

新京报:西南联大(1937-1946)如今已成为传奇。在战时艰苦的大迁徙中,每个人有着迥异的主观视野和感知。如您在传记中提到,1938年在蒙自,陈寅恪先生发出了“南渡”之后无法再北归的深重忧虑,而正值青春的穆旦,写下的《我看》《园》是另一番景象,轻盈自在,大自然的流动气息渗入诗句。你如何看待这两首诗的写作?

易彬:战争给师生们带来了巨大的冲击,学养丰厚的知识分子如陈寅恪,担心重蹈历史的覆辙而沦为异族统治下的“遗民”,年轻的学子如穆旦,之前在湖南的时候曾写下《在秋天》一诗,其中有感伤(“没有一个孩子,/不是在异乡的秋风里飘荡”),也有对于未来的严峻思考(“我们,我们是群无家的孩子,/等待由秋天走进严冬和死亡”)。而在经历了从北方辗转赶往长沙、又从长沙步行至昆明的长途跋涉之后,小城蒙自的安定、南湖边的学习生活让年轻的诗人获得了短暂的生命欢欣。“让欢笑和哀愁洒向我心里,/像季节燃起花朵又把它吹熄”,“青草样的忧郁,红花样的青春”,这等充满曼妙的青春色彩、质地单纯的诗篇,可能是穆旦全部诗歌之中最为轻松的篇章。如赵瑞蕻所言:这两首将“自然风光融入心灵”的诗篇,是“一个充满着希望的年轻诗人面对着大自然在放歌”。

新京报:1939年,中国正处于战火的灾难中。该年5月,穆旦写下语调激昂的《一九三九年火炬行列在昆明》,其中有句:“让我们记住死伤的人数,用一个惊叹号,作为谈话的资料”。稍后的《防空洞里的抒情诗》则全然是另一种风格。这首诗大概是穆旦最有名的诗作之一。从时代语境和诗学角度,你如何评价这首诗?

易彬:《一九三九年火炬行列在昆明》和《防空洞里的抒情诗》基于游行、躲防空洞这类跟战争密切相关的题材,显示了穆旦对于激峻现实的关注,但处理方式截然不同:前者写作方式简单直白,诗行参差冗长,整体诗情混乱芜杂,充斥着一种“泛滥虚幻的情绪”;而后者是用一种戏谑的语调,将民众拥簇在空气稀薄的防空洞里的庸常化的对话场景与怪诞的身体感觉杂糅起来,又将两段古旧的炼丹术士的鬼梦与现实场景并置,形象地传达出现实给人们带来的压抑和恐慌。“我是独自走上了被炸毁的楼,/而发见我自己死在那儿/僵硬的,满脸上是欢笑,眼泪,和叹息”,结尾别有意味地通过一个不可靠的叙述,导向了对于现实的反讽。这首诗显示了穆旦诗艺探索的实绩,也被后来的一些选家视为“中国现代诗”的重要表征,叶维廉即曾编译出版《防空洞里的抒情诗:1930-1950中国现代诗选》(英文版,1992年)。

新京报:1940年上半年,穆旦发表过对艾青和卞之琳的评论。此类诗评可能是认识一个诗人的最佳路径,他在评论中提出的,即他本人写诗的风格与趋向。穆旦提出的“新的抒情”具体如何理解?

易彬:穆旦的所谓“新的抒情”不是“牧歌情绪”加“自然风景”,而是一种“朝着光明面的转进”的写作:一方面,抗战时代的到来使得“新的抒情”成为可能:“有许许多多疲弱的,病态的土地都随着抗战的到来而蓬勃起来了,它们正怎样拥挤着在诗人的头脑里,振奋他,推动他”;而另一方面,这又需要一种“理性”来支撑,它不是那种“有过多的热情的诗行,在理智深处没有任何基点”的写作,而“应该是,有理性地鼓舞着人们去争取那个光明的一种东西”。穆旦强调“有理性”的写作,是“新”的要义所在。在穆旦看来,艾青因其“中国的”内容、语言“创试的成功”,是“抗战以后新兴的诗坛上”的“珍贵的收获”,是“可以凭藉的路子”;而卞之琳诗歌“太平静了”,“缺乏伴着那内容所应有的情绪的节奏”。反观穆旦的写作,不难看出两篇评论有很强的自况意味,《赞美》即是突出的例子。

野人山经历

新京报:1940年毕业后,穆旦成为西南联大外语系助教,在战争背景下,这已是极好的结果。而1942年初,穆旦毅然放弃了教席,参加中国远征军,远赴缅甸战场。这一经历对穆旦来说是惨烈的,不只是个人的濒死,还有更大视野中的苦难以及领悟,你在传记中称这段时期为“其人生具有决定意味的转折点”。穆旦为何参加远征军?“野人山经历”是怎样一个过程?对穆旦,以及他对人生之困境的洞察,产生了怎样刻骨的影响?

易彬:关于动因,穆旦在1955年的一则交代材料中的谈论应该是可信的:“校中教英文无成绩,感觉不宜教书;想作诗人,学校生活太沉寂,没有刺激,不如去军队中体验生活;想抗日。”第三点最受关注,当时有青年从军热潮,西南联大学生从军人数就超过了1100人,老师方面的数据不多,但总体背景还是一致的。前两点可得到穆旦的其他材料的印证,也是值得注意的。

奔赴缅甸战场的惨烈后果是无法预想的。穆旦从军之初所写《光荣的远征》,显示了某种兴奋感,但战事很快就遭遇了全面溃败。随后的撤退过程比战场更为残酷:部队辗转滇缅印边境的野人山区,终日在看不到天空的崇山峻岭中行军,一度迷失方向,又赶上漫长的雨季,部队给养难继,饥疲交困,疫病流行,自然条件极端恶劣,还会遭到日军袭击,以致部队历时数月方走出丛林、抵达印度,而撤退途中的损失比战场上的伤亡大得多。军长杜聿明几乎染病而死,穆旦也差点死去。

从军经历直接改变了穆旦的人生方向,1943年初归来后,他没有重回西南联大,曾一度在军队里辗转谋生,1946年去东北办报、考取公费留学都是因为复员青年军人身份。而战场的生死经历令穆旦对于“人生之困境的洞察”,或可类比于俄国作家陀思妥耶夫斯基的“绞刑架经历”:被赦免之后,自由了,但是“他开始发觉,自由的生活越来越像苦役生活”,“自由人如同死屋囚犯”,他最终改变了对于世界的浪漫看法,开始像审视囚犯一样审视着世界。从死亡线上活了下来的穆旦也“从此变了一个人”,不再怀有“雪莱式的浪漫派”梦想,而是对战争、现实与个体有着强烈的精神审视。而要说影响,那还有更深远的:1958年,穆旦被打成“历史反革命分子”,诸多“罪状”中,有一条就是1942年“任国民党入缅远征军英文翻译”的经历。

穆旦戎装照,1942年10月摄于印度加尔各答。

新京报:穆旦诗歌中(如《隐现》)表现出的宗教意味是少有且动人的。你如何理解他的宗教意味?

易彬:写于1943年3月的长诗《隐现》分“宣道”“历程”“祈神”三章,宗教意味确是非常强炽。不过,诗中不少表述与细节都提示它是基于“野人山经历”而生发的,是穆旦从战场归来后痛定思痛的长吟。《隐现》最终超越了对于战争具体层面的书写,而提升到“对人类文明尤其是现代文明的深入反思”的高度。宗教题材在穆旦的诗中并不少见,但由《隐现》廓大来看,它主要是基于现实观感、特别是穆旦本人的切身经验,以怀疑、反思为基本特征,也会寻求某种精神拯救,但并非所谓皈依。一些短小的诗篇,如《出发》,由充满杀戮与死亡的现实,被蔑视、被否定、被僵化的人生入手,最终衍生出了穆旦写作中的著名命题:“你给我们丰富,和丰富底痛苦”。

新京报:简单地概括,自1943年战场归来至1977年去世,穆旦的生活可说是日常琐碎与磨难并行。在西南地区做了几年“小职员”后,穆旦于1946年赴沈阳办《新报》,一年多后即被查禁。传记中对此有精彩记述。办报的穆旦是怎样一副形象?和写诗的穆旦之间是怎样的关系?

易彬:穆旦去东北办报,一开始可以说是无奈之举。抗战胜利后,他回到北京,要寻求生计。原本想脱离军队,去找一些文字工作,但最后发现只有军人“有办法”,而之前在军队就结识的207师师长罗又伦又约去东北,就和徐露放等人请求以207师复员青年军名义办报。而从报纸实际发展来看,穆旦及《新报》同仁是把“报纸当作一种事业在看待”,以总编辑身份写下的《撰稿和报人的良心——为本报一年言论年总答复》即阐发了报纸坚持“个性”与“独特风格”的思想立场,而其论述理路由报人“良心”最终落实到“民主政治”,可从文化实践的角度来看取,蕴涵了一种对于知识分子的“岗位意识”的寻求,即通过现代媒介而将个人自由的理想转换为切实的文化实践活动,表达自由信念与民主诉求、倡扬社会公义。由此也可以进一步理解穆旦的“‘报人’与‘诗人’的视野同构”的命题。姜涛即曾指出:“如果跳脱单一的文学视野,将‘写诗’与‘办报’,同样理解为一个现代知识分子参与、介入历史的文化实践,两种实践的方式不同,却可能隐含了相近的主体形象、立场”。

穆旦,1947年2月于《新报》,沈阳,报社办公室。

“突然面对着坟墓”

新京报:穆旦1949年出国留学,1953年返回,后任教于南开大学外文系。随后,经历了“外文系事件”,成为“肃反”对象,被定性为“历史反革命分子”,在“文革”中被劳改、批斗……而在此情形下,翻译成为穆旦主要的写作方式。在当时的历史语境下,如何定位穆旦的翻译行为?你对翻译家穆旦(查良铮)有怎样的评价?

易彬:穆旦在美国期间,即有意识地学习了三个学期的俄语课程,回国之后夜以继日地翻译,先出版的是苏联文艺理论家季摩菲耶夫的《文学原理》,而后是普希金的诗歌,这些均可视为向祖国献礼之举,较多译著的出版也意味着祖国积极接纳了这位新的译者。1960年代之后则是另外的情形,翻译内容有了明显的变化:英语诗人拜伦成为最突出的对象,其次是普希金。出版已无望,翻译成为精神慰藉,穆旦试图以翻译文字的“乐趣”来缓解糟糕的个人境遇,同时,针对当时文艺的“空白”状况而寄寓了通过“介绍外国诗”来实现“中国诗的文艺复兴”的梦想冲动。而当穆旦表示“外国作品是可以译出变为中国作品而不致令人身败名裂的,同时又训练了读者”的时候,也不妨将穆旦的翻译视作其写作的替代品,译诗是写作的另一种形式。

新京报:1976年,去世前一年,穆旦写下不少诗。其中《冥想》中的“我的全部努力/不过完成了普通的生活”很能引起读者共鸣。这首诗有死亡将至时的总结意味。一个人的人生瞬乎即逝,且自己绝非主宰(“我只当一会儿小小的演员”),一切原以为的新鲜经验、辛苦的劳作乃至冒险,一切的悲喜,终化为泡影。而穆旦的这种认知,似乎又让他不普通,显现出某种意义上的智者形象。你如何评价这首诗?

易彬:“我的全部努力/不过完成了普通的生活”太夺人眼目,掩盖了诗中可能存在的丰富旨意。或许可以换个角度来看,《智慧之歌》被认为是穆旦晚年写作的开端之作,第一行“我已走到了幻想底尽头”可谓道尽了人生的全部酸楚。1976年1月19日,穆旦夜里骑车摔伤了腿,看似偶然的事件却成为其人生的转折点,此前穆旦情绪并不算很低落,但此后在给友人信中即表示“特别有人生就暮之感”,再往后,则是更大面积地出现忧伤、恐惧的情绪,死之将至、人生虚无、生命幻灭的感叹。书信与诗歌构成了互文,不过值得注意的是《智慧之歌》的最后一节:“但唯有一棵智慧之树不凋,/我知道它以我的苦汁为营养,/它的碧绿是对我无情的嘲弄,/我咒诅它每一片叶的滋长。”内心不甘的姿态跃然纸上,遭受肉体与精神折磨的诗人看清了自己的命运形态,但他原本也是经历过风云际会的时代且有过很多“幻想”的,原本是满怀热忱地回到祖国且为之付出了“全部努力”的,却落得这番境地,这命运真该“咒诅”啊!如此看来,与其说《冥想》中浮现着“智者形象”,莫若说是诗人在“突然面对着坟墓”时的心绪浮动,“我只当一会儿小小的演员”,更像是无奈的自嘲。

穆旦,1975年11月10日在天津水上公园。

新京报:你在传记引言中表示:“本书的写作,将尽力提供一种广阔的传记知识背景,即并不仅仅将事件或人物的讨论范围拘囿于传主穆旦本身,而是较多地摄取了各种外在的、相关的文献,希冀在穆旦的传记之中,也能较为清晰地看到时代的面影。”读完传记,会对与穆旦生命相应的历史时期,即上世纪初至70年代末有清晰的了解。这种处理方式有你怎样的写作诉求?一个诗人,比如穆旦,和时代之间的关系,又是怎样的?

易彬:20世纪的时代语境盘根错节,而穆旦属于被埋没而又被发掘的诗人,1940年代崭露头角,50年代隐失,80年代被重新发现,90年代之后获得文学史高位和广泛的诗名,但他远不仅仅是一位诗人,而是有着更为丰富的生命形态与历史内涵,这种丰富需要文献的支撑。这本六百多页的传记,就是力图通过尽可能翔实的文献,展现一个更丰富、更立体,也更贴合历史的穆旦形象,一位声名比较微薄的写作者如何在时代的激荡下成长,心怀“幻想”而投入到时代和语言的内部,有过重要的人生抉择和文本实践,虽遭受不断的失败、挫折和磨难而依然努力保持自己的声音,终至走到“幻想底尽头”的历程。

拉开历史视野,并非简单袭用各类二手文献,而是尽可能去查实每一个节点的内涵,追寻那些隐藏在历史褶皱里的细节与微声。文献不足一直是穆旦研究的限制所在,有些节点依然单薄甚至还是空白,但总体上是能够得到不同程度的解决的。这本书就是想尽可能通过第一手或直接相关的背景文献,贴着穆旦来写,建立穆旦与时代之间的实有关联,勾描时代在穆旦“个人的生命”上的种种印痕。书中没有刻意的预设与感慨,希望读者在获知传主形象的同时,也能读出历史本身的含义。

注:本文相关图片除书封外,均来自于《穆旦诗文集》,经出版社授权刊发。

作者/张进

编辑/宫照华 李阳

校对/薛京宁