当合上易彬教授这本六百余页的《幻想底尽头:穆旦传》时,我脑海里最先浮现的是自己第一次读穆旦诗的情形。

那时我还在上高中,和所有高中生一样,整个生活都在围绕着枯燥紧张的应试教育学习打转,除此之外少有喘息的时候。学校仅有一家书店,以卖教辅资料为主,也有一些常见的文学读物,只在周末我偶尔会去转转。一天傍晚吃完饭像往常一样去教室上晚自习,路过的时候心血来潮拐了进去。书店里人很少,我漫无目的地闲逛,偶然在书架不太显眼的位置抽出了一本《穆旦诗精选》。当时并无多少读诗的兴致,况且我对诗的阅读仅限于朦胧诗、海子以及国外常见的浪漫主义诗人的作品,穆旦的诗显然并不符合这样一个高中生的品位,于是只是随便翻翻,直到目光落在那首《春》上:

绿色的火焰在草上摇曳,

他渴求着拥抱你,花朵。

反抗着土地,花朵伸出来,

当暖风吹来烦恼,或者欢乐。

如果你是醒了,推开窗子,

看这满园的欲望多么美丽。

蓝天下,为永远的谜迷惑着的

是我们二十岁的紧闭的肉体,

一如那泥土做成的鸟的歌,

你们被点燃,卷曲又卷曲,却无处归依。

呵,光,影,声,色,都已经赤裸,

痛苦着,等待伸入新的组合。

本文内容出自新京报·书评周刊8月8日专题《穆旦:变灰,变灰又新生》B04-05。

B01「主题」穆旦:变灰,变灰又新生

B02-B03「主题」穆旦:我的全部努力,不过完成了普通的生活

B04-B05「主题」《幻想底尽头:穆旦传》他已进入未来那迷人的黑暗

B06-B07「主题」“光明要从黑暗站出来”:穆旦的生命诗学

B08「中文学术文摘」数字法学和元伦理学文摘两则

撰文 | 刘萧

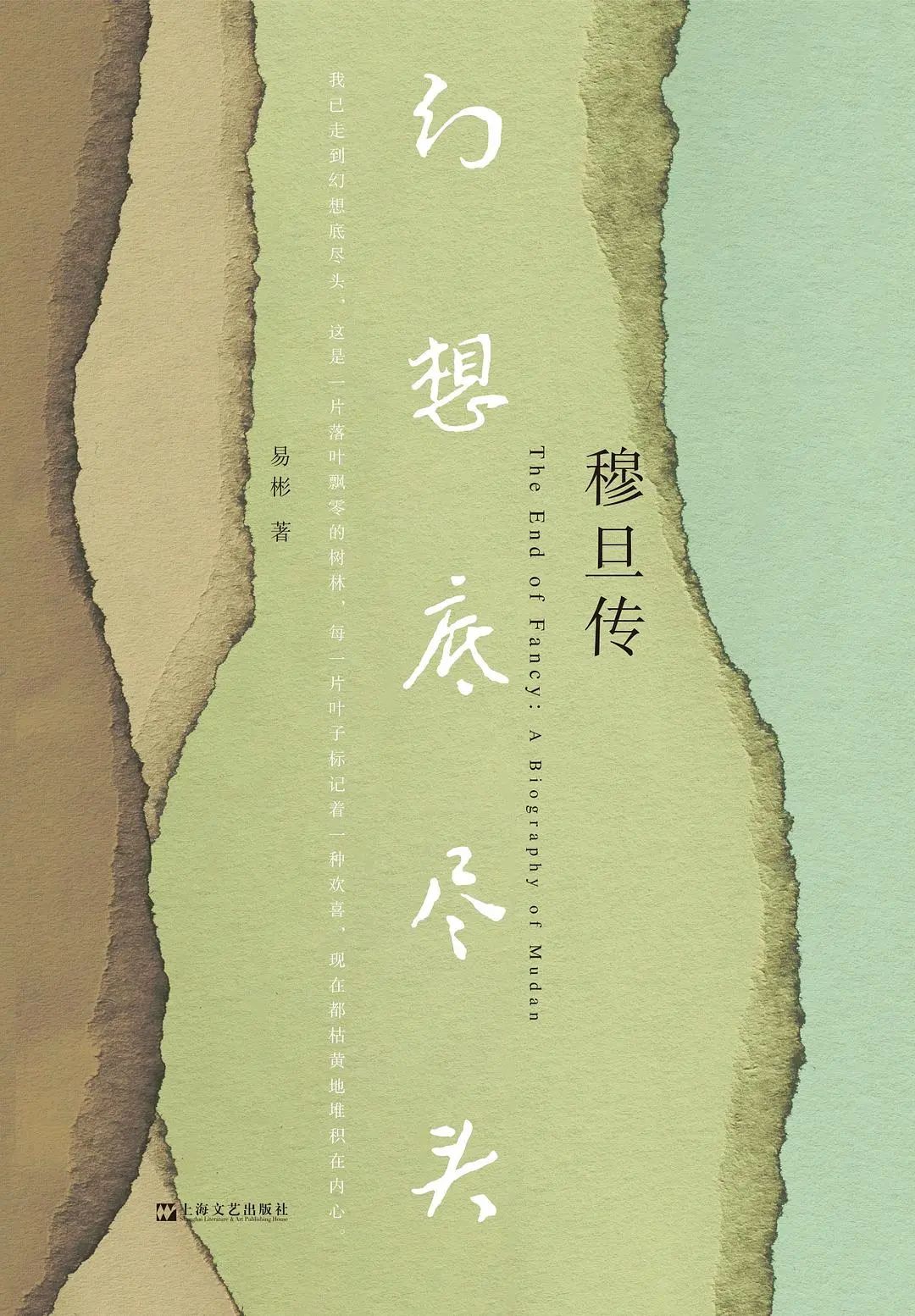

《幻想底尽头:穆旦传》

作者:易彬

版本:上海文艺出版社艺文志eons

2025年2月

重新理解穆旦的地基

大概是处于青春期的缘故,诗词语间那种紧张与焦灼感瞬间攫住了我,只觉得自己身体的某个空间被打开了,像是一个久久沉睡的人被一阵不规则却又异常和谐的鼓点唤醒。当时手头没有纸和笔,就默默在心底背诵,感觉背得差不多了,就快步回到教室在笔记本的底页上把它默写了出来。就这样,这首诗伴我度过了整个高中生涯。每当我被青春期的躁动和教育体制的规训压抑到无法呼吸时,总能从中获得力量和平静。它似乎有一种奇异的魔力,包含着一个允诺:所有这一切的痛苦和忍耐都是有意义的,可以被转化成一种更高的东西。于是我开始在笔记本上写下自己最初的诗句。可以说,穆旦某种意义上成了我青春的见证者与守护者。

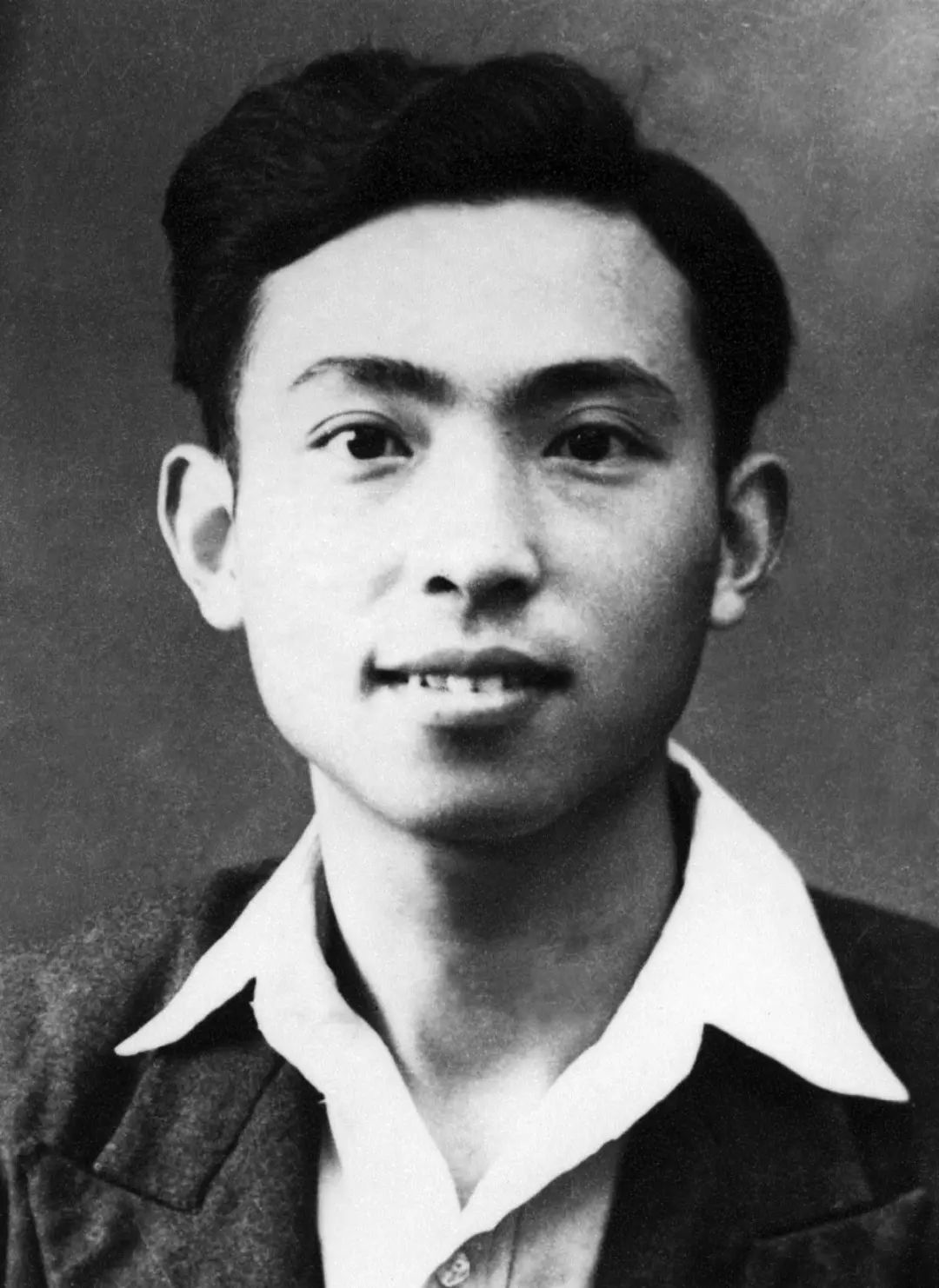

穆旦,1934年7月10日,天津法国花园亭。

后来大学读了中文系,再加上自己开始正式写诗,穆旦自然成了我重要的关注对象。然而,随着对他的诗、生平以及整个汉语新诗的历史了解越多,他就越给人一种陌异感,如同一个被重重雾霭包裹着的谜。一方面当然是因为他晦涩的现代主义风格,另一方面我隐隐感到,穆旦的命运轨迹似乎同汉语新诗有着说不清道不明的关联。新诗史上历来不乏传奇性的诗人,如徐志摩、朱湘、吴兴华、昌耀、海子、戈麦、骆一禾等,他们的诗人生涯和生命历程都充满一种别样的悲剧之美,构成了新诗历史重要的片段。和他们相比,穆旦的悲剧似乎缺少那种生与死之间的绝对张力,但他以一种坚韧获得了其独有的完整性。

如果要寻找一位诗人来作为整个新诗发展历程的形象象征,应该没有比穆旦更合适的:生于一个没落的大家族,在青少年时展露诗才,在民族危亡的炮火中穿越大半个中国来到后方,在西南联大的宁静港湾接受西方现代主义诗歌的洗礼;然后随远征军进入缅甸,在热带雨林中经受九死一生的考验,在成长为一个成熟的诗人之后迎接抗战胜利却不得不四处为生计奔波;在新中国成立前夕去国赴美,却又在三年之后归来,接下来二十余年的政治磨难使他不得不放弃诗歌写作而转向翻译;在黎明将要到来时,却又因为一次偶然的事故过早地遭遇死神,并在死之前完成最后的绝唱……穆旦的生平和新诗历史之间存在着一种奇妙的同构和错位,有些类似古典音乐中的赋格。汉语新诗最有活力的部分以及由于同历史的错位造成的被中断、被遮蔽和未完成的可能性在穆旦身上得到了完整的体现。而易彬的这本《穆旦传》以近乎白描的方式呈现了这一过程,构成了我们重新理解穆旦的地基。

让史料自己说话

这部传记内容纷繁,整体上由两个部分嵌合而成:与穆旦生平相关的史料,以及对穆旦诗歌的解读。

穆旦极少通过诗歌之外的文字对自我进行阐释,这对传记写作造成了一定的困难,但正如传记作者所说,这也使穆旦研究获得了一种特殊的魅力:一个缺少自我阐释的穆旦为世人留下了更多的空间,他通过较少的写作,较少的自我建构所树立起来的形象——一个穿行于黑暗之境的诗人,恰如一首兴味浓郁的诗,经得起反复研读。在这种美学期许的引导下,作者放弃了用惯常的讲故事方式写作传记的思路,而是尽可能让史料自己说话。

作为《穆旦年谱》和《穆旦评传》的作者,易彬在资料占有的全面性和丰富性上毋庸置疑,大量的日记、书信、访谈、回忆录、报刊以及档案构成了这本传记坚实的文献基础,但这并没有让这本书成为史料的堆砌,在史料的拣选上体现了他作为一个学者特有的审慎与严谨,秉持着“有一分证据说一分话”的原则,不做过多主观阐释,也不轻易下定论,而是把各种可能性呈现出来,让读者能做出自己的判断。这使得本书充满大量留白,而这恰恰为穆旦形象的丰富性以及其诗歌的阐释保留了空间。

《穆旦年谱》

作者:易彬

版本:中国社会科学出版社

2010年12月

在写法上,作者采取了一种类似电影镜头层层推进的方式,先呈现“广阔的传记背景性知识”,然后聚焦到穆旦本人,最后定格在他的写作上。以第二章“南开校园诗人”为例,前两节花费了大量笔墨勾勒南开中学的教育环境和社会环境,包括南开的创校历史、办学方针、教职员构成、课程设置以及和社会思潮之间的互动等情况;第三节详细介绍了穆旦本人所在班级的教学情况、师生交往和文学氛围;第四节先对穆旦在南开时期的写作和发表做了全景式的扫描,然后对他的诗进行了细致入微的解读;第五节再把穆旦的写作放在整个现代语文教育和文学语境中进行考察。整个一章读下来,史料丰富,但又不给人凌乱、累赘之感,每一处都为理解穆旦的写作廓清了社会学视野,为后面对穆旦诗的解读奠定了坚实的基础。这种写法几乎贯穿了对各个时期穆旦的讲述,同时又在行文上保持了相当的灵活性和弹性,不显得重复和模式化,反而给人一种收放自如、摇曳生姿之感。对史料的裁剪编排和对诗歌的解读相得益彰,获得了很好的平衡,将整本书嵌合成一个既枝蔓横生又逻辑清晰的有机整体。

“普通”生活的时光

穆旦生于1918年,1977年去世,以1949年他赴美留学为界,几乎可以对称地划分为前后两个部分。前半部分,随远征军入缅作战时遭遇的“野人山经历”构成了穆旦生命中的“绝对事件”,历来为学界所关注,自然也是这本书中的一个高潮。作者用整整一章的篇幅通过翔实的史料考据了穆旦入缅的前因后果以及心态变化,对一系列相关的诗歌如《阻滞的路》《祈神二章》《活下去》《森林之魅》《隐现》做了令人信服的解读,揭示了诗人精神轨迹的深刻转变。而最能引起我共鸣的是他从“野人山”归来到出国这六年的经历。

穆旦在晚年的名篇《冥想》的结尾处写道:“这才知道我全部的努力/只不过完成了普通的生活。”这六年是穆旦生命中最接近于一个正常人的“普通”生活的时光。1943年初他从印度归来时,并没能回到西南联大的象牙塔继续助教工作,而是开始不断为生计四处奔波。在大西南他先后成为国军部队的英文秘书、新闻学院学员,中国航空公司职员,前后两年的时间,都不长久;抗战胜利后回到北平和家人短暂团聚,又在生存的压力下只身赴东北办报;报纸被封之后又辗转到上海、南京一带求职并四处碰壁,直到1949年8月在女友家庭的资助下出国。

一个过着“普通”生活的“正常人”穆旦。

在一个动荡不安、物价飞涨的时代,每一个渺小个体的处境都是艰难的,对于一个年轻诗人来说尤其如此,除了现实生存的压力之外,他还不得不忍受诗与生活之间那“古老的敌意”。但从另一方面来说,这也可能构成诗人成长的契机,在体验过世间人情冷暖,对时代的病痛有切肤之感后,他的写作会获得不一样的品质。这对于“懂得受难,却不知至善之乐”(王佐良语)的穆旦来说是自然而然的事情。这一时期,穆旦将一种自我内在分裂的体验同对于时代的感受紧密结合起来,写下了一批接近于“鲁迅杂文式”的诗,如《时感》《饥饿的中国》《绅士与淑女》《我想要走》《手》等。在这些诗中,以鲁迅杂文式的反讽,将对个人前途和命运的迷惘转化为对历史暴力的反思与诘问:“谁是最后的胜利者?是那集体杀人的人?/这是历史的令人心碎的导演?”在《手》中,穆旦以一种先知式的预感写道:“我们从哪里走进这个国度?/万能的手,一只手里的沉默/谋杀了我们所有的声音。”

这几乎提前预言了他自己诗乃至整个新诗在后来几十年的命运。

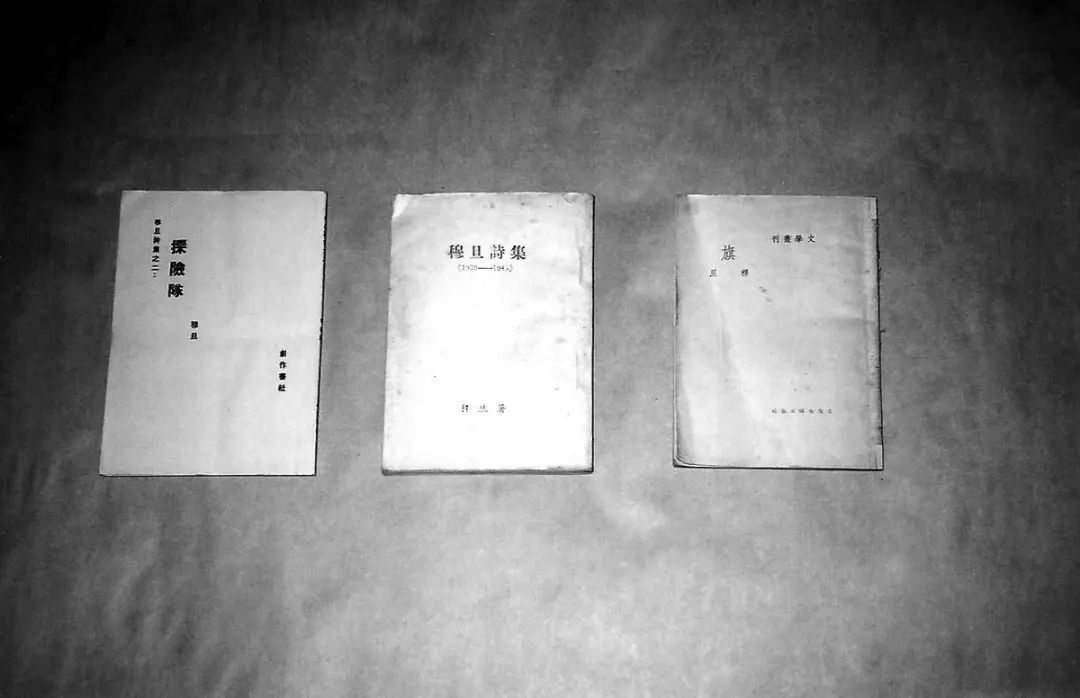

1945年至1948年出版的穆旦三本诗集书影。

悲剧性的崇高

从1953年归国到1976年他唱出自己的“天鹅之歌”,除了1957年短暂的发声之外,作为诗人的穆旦几乎处于沉默状态,取而代之的是作为翻译家的“查良铮”。作者通过大量的档案、日记、书信等材料呈现了穆旦在那段特殊时期的真实处境和心路历程。一次次的运动、审查和检讨足以使任何嘹亮的嗓音变得沙哑。虽然他停止了创作,但仍抓住一切可能的机会为诗辩护。如1963年的《丘特切夫诗选》的后记,很显然是“借他人酒杯浇自己胸中块垒”:“在那里,他仿佛摆脱了一切顾虑、一切束缚,走出狭小的牢笼,和广大的世界共同生活,同呼吸,于是我们才看到了一个真正敏锐的、具有丰富情感的诗人。”穆旦作为一个诗人的激情从未真正熄灭。

1976年,在后来的历史叙述中被称为“黑暗时代的终结”,但对当时的穆旦来说显然并非如此。他在给年轻诗人郭保卫的信中写道:“写诗当然不是一条‘光明大道’,这一点望你警惕,能放弃就放弃为好。我觉得受害很大,很后悔弄这一行。”“诗的目前处境是一条沉船,早离开早得救。……为了完全避开诗,我倒希望你立即写小说。”

1977年初,他的腿伤导致健康急剧恶化,在去世前不久将《唐璜》的译稿托付给最小的女儿小平:“你最小,希望你好好保存这些译稿。也许等你老了才可能出版。”他并不知道,《唐璜》很快就会出版,作为自己的陪葬品一同放进棺材;他并不知道,“朦胧诗”已经在酝酿之中,很快将以“我不相信”的口号宣告一个新的时代到来;他也并不知道,如果他再多活几年,他会成为“归来的诗人”中的一员进入诗歌史。用另一位“九叶派”诗人郑敏的话来说就是:“他并没有走进未来,未来对于他而言将永远是迷人的‘黑暗’”。

也只有带着这种“黑暗”意识,我们才能真正理解穆旦晚年的创作。从1976年3月的《智慧之歌》到12月份的《冬》,穆旦如一座休眠的火山重新开始喷发,偿还他对诗神的债务。这位“懂得受难,却不知至善之乐”的《野草》的后裔,渴望着“丰富的痛苦”的现代派先锋,自我的深渊最坚定的凝视者,在晚年终于进入到一种“凄凉的驯服”(郑敏语)之中。穆旦这种从现代诗歌时期到晚年的转变很好地印证了王东东在其博士论文《1940年代的诗歌与民主》中的一段话:

在现代诗人中,穆旦的命运包含着一种奇异的沉重,但同时又轻盈得几乎无法把捉,这正是那种被迫接受缪斯女神口授的灵魂的特征,正如柏拉图所说,这是一种徒劳无益的迷狂,但是哲人这样说的时候似乎忘记了城邦也应该建基于灵魂之爱,后者是惟一神圣的正义,事实上诗人正因此受到“理想国”的不断放逐,并因祛除了——同时也是净化——历史中一切令人发笑的东西——也就是历史的喜剧——而呈现为一种悲剧性崇高。

诗与政治、诗人与“理想国”之间的关系是每一代诗人都无法回避的问题。如今,穆旦把这个问题留给了仍在写诗的我们,他自己则早已带着“悲剧性的崇高”和“灵魂之爱”,进入未来那迷人的黑暗。

注:本文相关图片除书封外,均来自于《穆旦诗文集》,经出版社授权刊发。

作者/刘萧

编辑/张进 李阳

校对/薛京宁