一群中国医生踏上了非洲的土地。

今年3月,第31批援几内亚中国医疗队从北京出发,在位于科纳克里的中几友好医院展开了支援工作。

在非洲当医生是别样的体验。推开诊室门的,可能是对中医寄予厚望的当地患者,也可能是在非洲务工的中国人;共事的当地医生可能说一口流利的中文,也可能是说着法语、但会打太极拳。

8月19日是中国医师节,我们连线了3位援外医生,听听他们的非洲见闻。

“我的非洲同事是个‘中医迷’”

讲述人:姚伟伟

第31批援几内亚中国医疗队队员、北京友谊医院中医科主治医师

到几内亚已经快半年了,我印象最深的有两个人,一位是我的非洲同事,一位是一名退役将军患者。

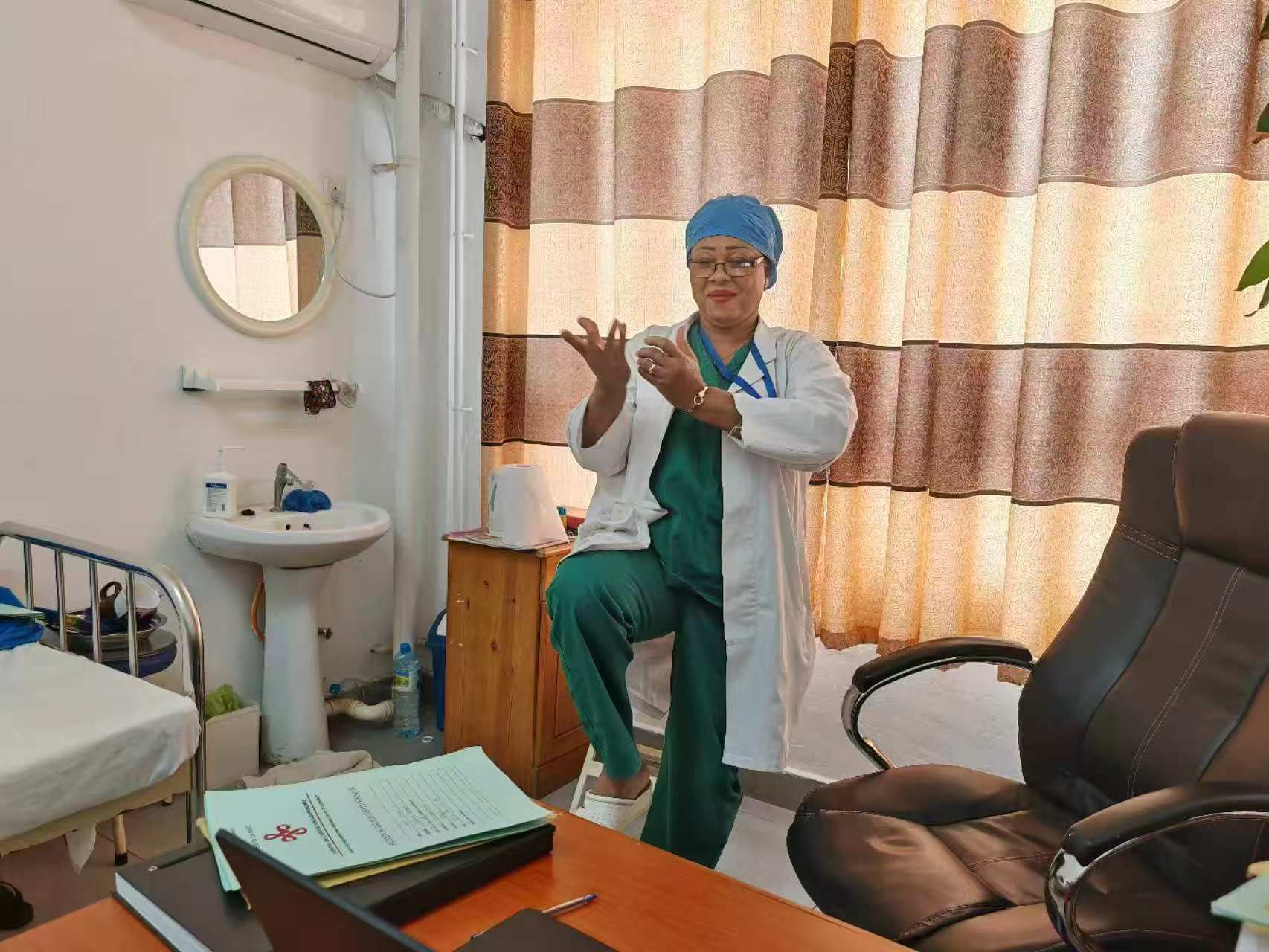

先说说我的非洲同事吧。她是一位50多岁的女士,几内亚人,我们一起出中医科门诊。她喜欢中国传统文化,曾在四川和山西进修中医,知道食疗,对太极拳感兴趣,会用中文打招呼。她的老公也是一名医生,在中国待了7年,汉语说得很好,经常来门诊和我们聊天。

门诊闲暇时光,姚伟伟的非洲同事练习太极拳。受访者供图

没错,非洲人也学中医。事实上,我这位同事的门诊评价还不错,基本可以独立完成针灸、艾灸、拔罐等操作。不过毕竟有语言、文化的差异,她对中医理论的掌握要薄弱一些,有时看我怎么取穴,她也怎么取,但她不知道为什么,于是我会告诉她背后的中医理论基础。

我从国内带来了一些工具,譬如火针,一些久病瘀滞、虚寒怕冷的患者,普通针刺效果不太理想,火针的温通能起作用,这对她来说是新疗法,我给她做演示并让她学习操作;穴位埋线疗法,中医认为可以抑制食欲、协调脏腑、平衡阴阳,她也感兴趣,我在门诊从理论基础的讲解到实际案例的操作,都毫无保留地教给她。之后,我还想把小针刀疗法在几内亚开展起来,丰富当地中医药的治疗手段。

非洲医生使用火针疗法。受访者供图

我经常和她聊天,这样既了解了当地的风土人情,也练习了自己的法语。她知道食疗的概念,问我在几内亚能否用食疗法,我说当然可以,并从国内订了两本书送给她,她就放在自己的诊桌上,随时翻看。她也介绍一些当地的食材给我,有一种是木薯,当地可用作主食,功效和山药类似,但在国内用得比较少。

中国对非洲的援助是长期的,当地人经常接触中国人,对中医的认识和信任大概也是这样提高的。我的一位患者是几内亚一名退役将军,也是门诊的老病人了,他有脑血管病和腰腿疼痛的老毛病,曾做过两次手术,但不到半年就复发,效果不好。我们组织了骨科、疼痛科、神经内科等多学科会诊,定下了治疗方案,给他进行针灸、电针等疼痛治疗。刚开始他走50米就要休息,每次看病都有士兵全程陪同,现在病情见好,他走路的速度快多了,士兵把他送到医院就可以离开了。

相比国内,中医在几内亚也有一些不一样的地方。譬如当地人对针灸的接受度很高,我们的患者里有老人也有孩子,遇到孩子来就诊时,我会提醒家属针刺是会疼的,他们一般都能接受;还有一些病种,我在国内中医门诊上接诊比较少,这边见得比较多,如骨折外伤的康复、儿童神经系统疾病康复等。我接诊过一个不到5岁的孩子,脑膜炎后肌张力高、肌力差,一开始在神经科就诊,当地医生建议来看中医;院内也有很多同事来找我们做针灸治疗。

姚伟伟在病房做针灸治疗。受访者供图

除了出门诊,我也参加国家卫健委的“新时代神农尝百草”项目,这个项目的宗旨是在全球范围内发掘新动植物药材做开发利用,实现“本土发现、本土种植、本土生产、本土使用”,援外医疗队员作为前哨来推进这个项目。

我的门诊同事会自己配药膏,用凡士林、柠檬草及当地一些消炎止疼的药材,通过研磨混合后按摩时用,治疗疼痛类疾病效果不错。我们在种植园里发现柠檬草很多,当地药学专家介绍,它在驱蚊防蚊、醒神开窍方面有作用,还介绍了一种当地植物,对镰刀形红细胞贫血症有奇效。从他们的介绍中得知,当地对草药的应用还是以单味药为主,和中药复方使用不太一样,主要是因为当地传统医学没有像中医药一样的理论体系作指导。

这半年来,我们在医院、驻地周边寻找到300多种药用动植物,通过当地药剂师同行的引荐,我们还参观了当地的草药种植园、制药厂、研发基地等,拓展了知识。我相信这对中医的发展都是有意义的。

“异国他乡同胞相见,更有性命相托的感觉”

讲述人:刘朋

第31批援几内亚中国医疗队队员、北京友谊医院放射科主治医师

今年五一劳动节前的一个傍晚,一位在几内亚务工的中国人被送到急诊,当时他的左侧肢体完全瘫痪,排尿障碍,初步判断是急性脊髓炎。

该病需要用大剂量激素做冲击治疗,伴随比较大的副作用,因此需要明确诊断,但急诊没有磁共振,磁共振室又下班了。几内亚的“五一”也是放假的,当天做不了,他就要等三天,神经系统的损害很多不可逆,三天后不知人会怎样。我们希望他的治疗越快越好,当时我和神经内科的同事赶到了现场,我打开磁共振室给他做了检查,我们俩现场一起阅片,确定急性脊髓炎后,马上就给他做了治疗。非洲的医疗条件有限,患者的情况稳定一些后就回国内继续治病了,我们觉得很欣慰,如果没有快速处理,他的病情是不能上飞机的。

在这边的工作场景和国内有些不一样。我在北京友谊医院担任影像学诊断医师,平时主要是阅读各类影像学检查,写影像诊断报告,也有患者会来询问,但大多时间是坐在办公室里,看不到患者们的样貌和状态。在几内亚我的工作要广一些,既要做影像诊断,也要兼顾扫描,还要组织培训、参加多学科协作和病例讨论,见到的不单是2D的黑白图像,而是一个个鲜活生动的患者,能看着他们从病情那么重到慢慢恢复,成就感和欣慰感要更直观一些。

刘朋协助技师为一名车祸外伤的男性患者完成头部及胸腹部CT检查后,与当地外科医生一同阅片。受访者供图

近年来,几内亚和我们国家的合作越来越多,来非洲工作的中国人也越来越多。几内亚人说法语,中国患者面对本地医生会有语言困难,看到我们的那种信任感和亲切感,真的是性命相托的感觉。有时深夜接到这些患者的电话,我也会去医院帮他们做检查、看片子。

影像科是中几友好医院2023年建成的2期工程,有一台64排多层螺旋CT、一台1.5T MRI,一台DR、一台DSA和2台超声诊断仪。在我们之前,其他医疗队的同行已经做了很多工作,包括协助影像诊断、帮助当地医务人员进行独立操作等,我们刚来就受到了欢迎,科里的技师会用中文跟我说“你好,以后我教你法语,你教我中文”。

刘朋为一位患有疟疾、病情严重的中国患者做头部及胸部CT检查。受访者供图

影像科有2名医生、3名技师,科主任是一名女性,诊断水平很好,另一位男医生在西安交大学习了8年,中文流利。遇到疑难病例时,他们会请我们一起讨论,有一次来了一个2岁的孩子,CT检查发现肺部、纵隔、脊柱都有严重病变,他们觉得病情复杂,难以诊断,问我怎么看。我的专业方向其实是腹部影像诊断,但在研究生和住院医阶段接触过很多胸部影像学诊断病例,这个孩子的多发病变都可以用一种疾病诊断,那就是结核病。他们询问了孩子的病史,果然没有接种卡介苗,据说几内亚结核病非常高发,疫苗也不普及。

这些病例让我发现,他们对单一常见疾病基本可独立诊断,但多系统受累的情况诊断经验不足,之后每次遇到这种复杂病例,我会把诊断要点列出来,帮助他们提高诊断能力,遇到我也不擅长的疑难病例,就把图像拷贝出来传回国内,借助北京后方的力量一起完成会诊工作。

医护人员为一位突发急性心肌梗死的本地男性患者完成了急诊冠脉支架植入术。受访者供图

除此之外,我们也带来一些更先进的技术。影像科有一台DSA设备,可进行介入治疗,在前两批医疗队的帮助下,他们建成了心脑血管诊疗中心,成了西非地区的标杆项目。我们抵达后进一步扩展,我和医疗队心内科医生、血管外科医生、护士长组成了介入团队,做了冠状动脉、外周血管介入等手术,现在在这边已经是头部水平,吸引了几内亚其他医院的医生护士来观摩学习。之前,有条件的当地患者会去摩洛哥、法国等地方治疗,现在他们不用出国了。

“在非洲体验了一回举着手电做手术”

讲述人:刁乃成

第31批援几内亚中国医疗队队员、北京友谊医院骨科中心主任医师

我在非洲最惊险的一次经历,是为一位骨折病人举着手电做手术。

这名患者伤情严重,全身多发骨折,一侧的上臂、前臂、大腿、小腿都折了,大量失血,送到医院时已经是休克状态。医疗队出动了多学科抢救,稳定后收住院,调整了一段时间,我开始给他做手术。

在这边停电很常见,医院也备有发电机,对骨科手术来说,只要有局部打光,有的部位是可以继续操作的。这个患者就碰上了停电的情况,我也不是第一次经历,觉得几分钟就来电了,于是打着手电继续做。但那天不知怎么回事,停电持续了很长时间,发电机也没启动,超过十分钟的时候,我有点紧张了,开始考虑是继续还是停止。和几内亚的骨科主任商量了一下,大家觉得会来电的,手术还能坚持,没想到那天停电持续了一个多小时,手电没电了,麻醉剂的应急电源也撑不住了,最后监护仪都没电了。这次手术只做了一部分,来电之后我们心有余悸,也不敢继续了,又过了一个多星期才把手术做完。好在患者结果比较好,术后顺利出院了。

刁乃成和当地骨科医生联合查房。受访者供图

非洲的条件有限,大家就在有限的条件里想办法做一些事情。科里还有一个十六七岁的小姑娘,因车祸失去了父母,自己小腿粉碎性骨折,我们来的时候她已经做了两三次手术。这边的消毒做不到国内那么严格,术后小姑娘感染了骨髓炎,病原体是金黄色葡萄球菌,可能因为反复治疗,病原体对常规抗生素已经耐药,如果持续不好,可能面临截肢。一般情况下,我们会让家属去当地其他的药房寻找药物,但她没有了亲人,吃饭都是问题,我们就向国内紧急申请了一批万古霉素,她用了一部分,科里存了一部分,以备不时之需。这个小姑娘已经顺利出院了,她不会汉语,走前特地向当地的护士学了一句中文:谢谢医生。

在几内亚医院,外科系统中骨科的手术量是比较大的,尤其是车祸导致外伤的病例很多。在国内,骨科的专业分得比较细,如关节、创伤、脊柱,我就主要从事骨关节手术,几内亚只有一个大的骨科,主要就是处理骨折创伤,我印象最深的这两个病例都是车祸骨折病例。

但随着当地居民生活条件的改善,他们也想开展关节手术,而且病人不少,只是医疗水平有限,只能开展简单的手术,有条件的患者会去其他国家做。这次我们从国内带来了一套AI系统,术前进行关节CT扫描后,资料传回国内,进行3D重建,形成一个手术规划报告,医生可以知道需要什么型号的关节、安在哪个位置、大概什么效果,相当于给出一个更明确的方向,对于经验不那么丰富的医生指导意义更大,能减少他们的技术失误,也可以让医生提前和厂家沟通,准备合适的耗材,避免上了手术台后将就,或进退两难。

我们接了一个当地的患者,来的时候就要求中国医生做、要求使用AI,我说我们和当地医生一起做。原先关节手术几个月做一台,现在一个星期可以做两台,希望他们能更快掌握这个技术。

刁乃成为患者实施人工全髋关节置换手术。受访者供图

从中非合作的角度,我们向非洲提供的资源不算少了,除了提供硬件、人力,还要让他们从理念上有所改变。比如,手术麻醉时我们认为要补充充足的液体,当地医护就不着急,觉得应该出了问题再补;我们关注疼痛管理、快速康复,他们会考虑先把手术做了,不急着康复,而患者的功能可能会受到影响……我们现在已经开始外科的系列学术讲座,希望通过这种方式,帮助当地医生得到提升。

总的来说,健康没有国界之分,我们与当地人建立信任,促进他们医学进步,这是很值得的一件事。

新京报记者 戴轩

编辑 张磊 校对 李立军