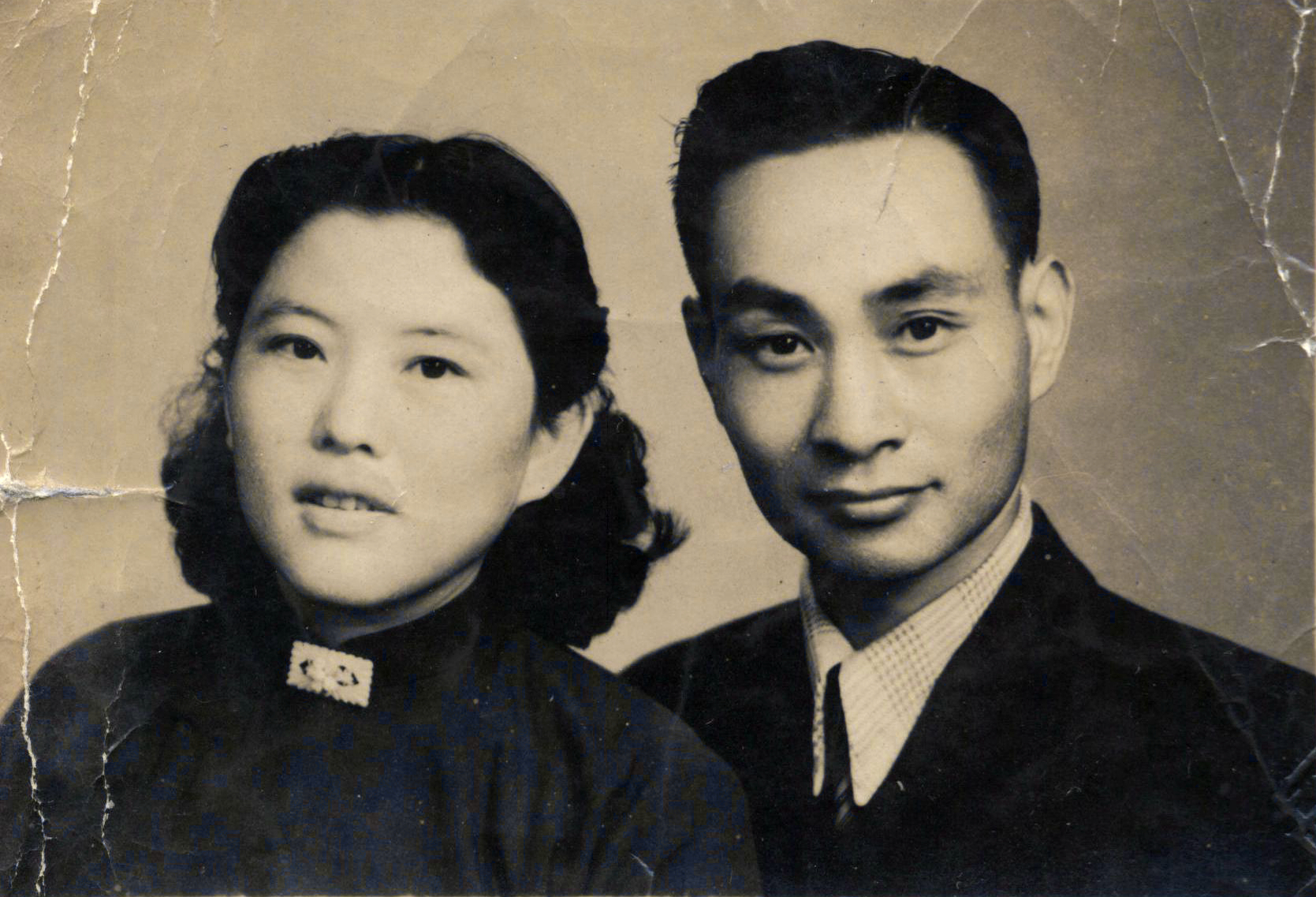

这是一张78年前的黑白照片。

照片里是两个年轻人。女士发梢别在耳后,像是特别打扮了一番,领口别着闪光的装饰扣。男士身穿西装,打着领带,正襟危坐,脸上却藏不住心中的喜悦。这张拍摄于1947年的照片是他们相隔十多年的重逢照,也是他们的第一张合影。

1935年,照片中的主人公徐云震和吴秀琼在南京相识并萌生好感,两年后全面抗战爆发,他们被迫分隔两地。徐云震到了大后方,吴秀琼则留在南京,最远时隔着四千里地的距离。

在此后的十多年里,他们通过100多封书信互诉衷肠。信里写尽了相思之苦,也写尽了战争对人们正常生活的干扰,对心灵的摧残,但可贵的是他们始终坚信总有重逢的那天。

后来他们真的等来了这一天,他们拍摄了这张合影,并于1948年在南京结婚,此后相守一生。他们去世后,女儿徐梅、徐竹姐妹俩向南京档案馆捐赠了这张照片和相关的书信。

这不仅仅是一个抗战大背景下的爱情故事,更是一部跨越烽火的平民史诗。

徐云震和吴秀琼在1947年拍的合影。这是他们相隔十多年的重逢照,也是他们的第一张合影。受访者供图

原来伯斯是徐老师

吴秀琼1919年出生在江苏南京,是家中长女。父亲做布匹生意,家境尚可。5岁时,吴秀琼被送到当地私塾学习,但随着弟弟妹妹相继出生,母亲让她停学在家照顾弟妹。9岁时,她刚读一年小学,又被叫回家帮工。

1933年,14岁的吴秀琼在南京仙鹤门小学就读。每天放学回家,除了帮些家务,她就靠读一份《江宁农报》打发时间,她喜欢读报纸上的随笔和散文,也留意到了这些文章的其中一位作者——伯斯。

两年后,吴秀琼见到了学校里新来的徐老师,那时她16岁,而徐老师也不过是个刚刚毕业的18岁师范生。在吴秀琼眼里,徐老师只比自己大两岁,却什么都懂。除了国文,还教植物学、农学甚至乐理。一次徐老师给她看一本剪贴,里面收录着自己的作品,吴秀琼看了又惊又喜,后来她在给徐老师的信里写道:“原来伯斯是徐老师……在那时,我已是您一个忠实的读者。”

“当年女孩上学很不容易,看到年龄相近的人能在报刊上发表东西,她认为很了不起,那是一种对文化对知识的崇拜。”吴秀琼的家人告诉新京报记者。

徐老师名叫徐云震。据其自传记载,他1917年出生在江苏丹阳的一个农村家庭。家里一边务农,一边开杂货店。

徐父不想儿子重走自己的路,拿出了五六十块大洋,供儿子在丹阳城里读了高级小学。徐云震也没有辜负父亲的期望,读书很用功,成绩总在前三名。

15岁时,徐云震考进栖霞乡村师范学校。在那里,徐云震不仅要学习30多门科目,如园艺、缝纫、文化课程、农业知识、生理医学等,还要参加农作劳动,毕业后,他被分配到仙鹤门小学。

当老师时,徐云震总是严肃,“说话似必正襟危坐的,不得自然。”但吴秀琼发现,徐老师也偶有温和的时候。一次她上课偷看课外书被发现,徐老师没有当着其他人的面责备她,而是私下叮嘱了一句。

徐云震在小学教书时的影像。受访者供图

日子久了,年龄差距不大的师生二人渐渐熟络起来。吴秀琼会主动找徐老师辅导功课。放假了,徐云震也会邀请她来学校玩。他们一起讨论社会见闻、谈鲁迅和巴金的作品。

相识一年后的1936年,吴秀琼小学毕业,到当地一所师范科学校就读,徐云震则继续留在仙鹤门小学教书。两人分开后依然保持联系,但他们谁也没有想到,全面抗战很快爆发了。

劳燕分飞各西东

1937年8月淞沪会战打响,吴秀琼所在的学校准备西迁,徐云震想带着她去往后方,可吴秀琼患了伤寒不能跟去。

随着战事愈发严峻,要想离开变得愈发不可能。11月淞沪会战结束后,苏州、无锡、常州在短短16天内相继沦陷。不久日军又侵占南京。12月13日,一场长达6周、有组织、有计划、有预谋的大屠杀发生了,人的生命犹如草芥。

“日本鬼子长驱入南京,沿途烧杀抢掠,单单是仙鹤镇一个和尚庙就被枪杀了几百人。当时人们手无寸铁,无路可走。”吴秀琼后来在自传里如此回忆这场浩劫。

据吴秀琼回忆,她听闻当时三叔和村里20多人夜间回家拿粮食,路上遇到了日本兵,被逼着排成几排,前排的人挖好坑跳下去,后排的人填土活埋。

为了活命,吴秀琼一家逃到了偏僻的江心洲上。他们长期借住在潮湿的碾坊里,满身是疮。

没有经济来源,八口人的吃饭也成了问题。吴秀琼把头发剃光,穿上父亲的衣服,扮成男孩子,才敢带着弟弟妹妹们外出捡柴火、打芦蒿。

一边是日军的屠刀,一边是饥寒交迫的现状。吴母做出选择,死在外面还不如死在家乡好。

1938年5月,一家人冒险回到南京。在自传中,吴秀琼提及她在路上看见一处江岸上“死尸遍地,东一个西一个”。好不容易回到家,她又发现整个镇子都被烧光了,已无家可归。

回到镇上后,父亲做回了布匹生意,母亲开辟了一片田地,一家人努力重建生活。

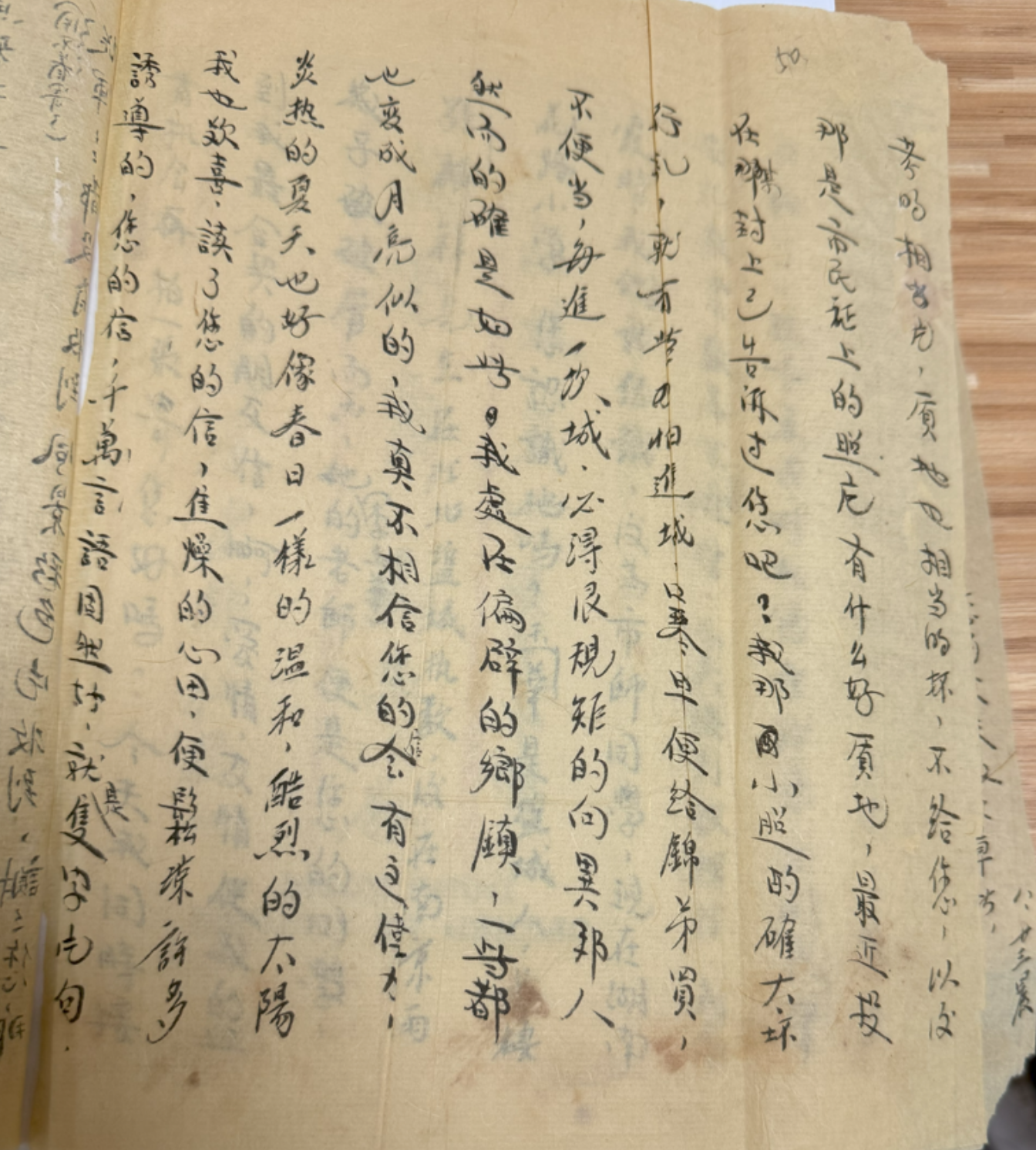

1940年夏天,吴秀琼写给徐云震的信。 新京报记者 黄依琳 摄

安顿下来后,吴秀琼更加惦记徐云震。南京沦陷后,两人彻底失联,她想找人却连个大概的地址都没有。如此过了两年,直到1940年初,吴秀琼收到了一封来自桂林的信,署名是“云震”。

原来两人失联的近3年里,从南京到桂林,徐云震几乎一路上都碰到了惨烈的战争,一路走一路退。

1937年7月,仙鹤门小学不得已关闭,师生们被告知回家。徐云震在自传里写到,最后一次走进教室,他在黑板上挥笔写下一行抗日标语:“打倒日本帝国主义”,然后转身离校。

淞沪会战打响后,在昔日老师介绍下,徐云震到了扬州的私立小学任教,办了一份宣传抗战的报纸。

可不满一个学期,扬州的局势也骤然紧张。12月,徐云震前往安徽巢县。

1938年1月,日军向安徽凤阳、蚌埠进犯。历经辗转,徐云震去了徐州,可是此时台儿庄激战正酣。随着撤离徐州的命令传来,人们四散奔逃。

家人告诉新京报记者,当时撤离命令下得仓促,人们大都是没有组织地撤离。徐云震和十几个人组成队伍一起撤离。晚上队伍出了城,没有交通工具,只能凭着大概的方向走。一片乱局中,队伍走到安徽地界就慢慢散了。

1938年5月,徐云震到了汉口。一位昔日老师邀请他前往桂林汉民中学共同办学,他同意了。

汉民中学创办于1936年,1937年11月因战乱从南京迁至桂林。草创之初,全校初高中学生只有100多人,教室、宿舍、办公室、礼堂全都是竹棚搭建的。

汉民中学老师合影。 受访者供图

在那里,徐云震终于获得了片刻的安宁,此时已是离开南京的12个月后了。徐云震也惦记着吴秀琼,他还记得她家的住址,就写了一封寄往南京的信。

收到信后,吴秀琼既喜悦,又心酸,“(您)遭尽了人生痛苦,受尽了风霜折磨,可是我不能分担您丝毫的痛苦,您病了,我不能在您身旁看护,想来却是悲痛。”

“鸣琼鸿简”

此后的7年里,100多封信件往返于两地之间。徐云震别名为“鸣”,吴秀琼则为“琼”,他们给这些书信起名为“鸣琼鸿简”。

那时沦陷区与大后方的邮路时常中断,有时,吴秀琼的回信迟迟未抵达,却先收到了徐云震的下一封信。战况激烈时,寄出的信常被付之一炬。除此之外,信件还要经过日本人的审查。但他们有各种办法传达信息:把日本写成“××”,“日”字写成“⊙”,把汪精卫写成“水王”“水旁王老头子”,将国民党的“国”写为“口”,将“兵”写为“丘八”……

可惜的是,吴秀琼收到的书信如今已全部遗失,留下的是徐云震收到的75封信。

重新联系上的两人像所有热恋期的情侣一样,彼此互诉衷肠。1940年夏天,吴秀琼写道:“您的信,千万言语固然好,就是只字片语,我也欢喜,读了您的信,焦躁的心田便松凉许多。炎热的夏天也好像春日一样的温和,酷热的太阳也变成月亮似的。”

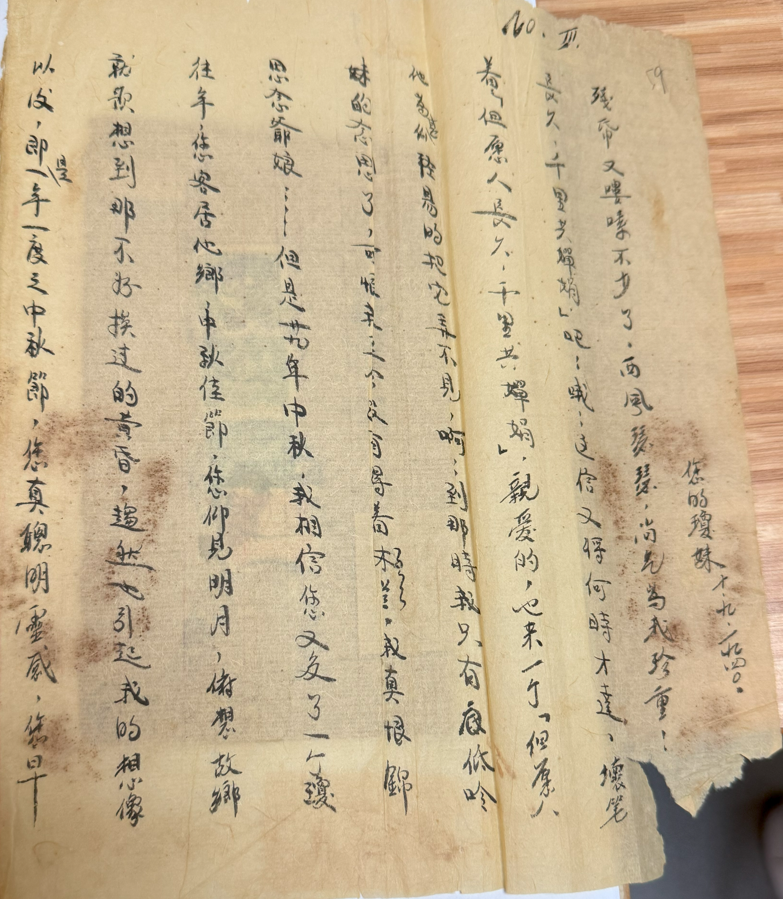

中秋时她写道:“往年,您客居他乡,中秋佳节,您仰见明月,俯想故乡思念爷娘……但是29年(1940年)中秋,我相信您又多了一个琼妹的念思了。”

1940年中秋时,吴秀琼写给徐云震的信。 新京报记者 黄依琳 摄

过去吴秀琼从未离开过南京一带,在战火纷飞时,却萌发了前往桂林与徐云震团聚的念头。可是母亲哭着不同意,父亲告诉她局势严峻。

局势多么严峻,她心里不是没有数。南京城里的书店几乎全部关门,只剩与日本人合办的三通书局,只卖些汪伪当局指定发行的教科书。进出城门需通过严格审查,学校寄出的信件要通过训育处,父亲贩运的货物也常被无故扣押。就连想买只口琴,都只有日货,曾经的国民品牌“蝴蝶”“闰光”“真善美”全不见踪影。

“实际上我们这里连吃的白糖都完全是某某(记者注:日本)的,写来就不免心痛,怎么对(得)起,尤其是地下的亡魂,唉!”吴秀琼在信中写道。

家人向新京报记者讲述,也是在1940年发生了一件对家庭来说毁灭性的打击。日军下乡扫荡,徐云震的大哥遇害。大嫂知道后伤心过度发了疯。得知消息的徐云震很受打击,吴秀琼在信中回复,“您告诉我家里一些消息,路人闻到也要寒噤,嫂嫂疯了,妹妹嫁了,家里只有年高的双亲了吗?”

被父母阻拦后,吴秀琼改变计划,她告诉徐云震:“如来桂不成,预备去投考模范中学。”靠着自学,1940年11月,她考进了南京一所师范高中。

吴秀琼来桂林的计划落空后,徐云震也离开了桂林,先转到贵阳,后又前往昆明。1942年初,两人已经相距四千里。

1942年4月,吴秀琼的家中被汪伪兵痞洗劫一空;同年夏天,浙赣会战打响,两人的通讯因此断绝了两个月。

1943年初,南京汪伪政府开始实行粮食配给制度,吴秀琼在信中记录,民众每日食米配给四合(约0.4公斤),三岁以下、六十岁以上的人都不予配给。到后来,一担大米的价格直接涨到了千元以上。

1944年相恋四年的两人决定私订终身,吴秀琼再一次谋划着前往昆明。在信中她写道:“我想,还是狠一下心,要求给我去西边,现在家中的情形该不用我有何牵挂,不妨借此机会去寻点有意义的‘生’‘活’。”

但计划再一次落空。那年4月,豫湘桂战役爆发,吴父十分担忧女儿安危。信中吴秀琼向徐云震转述父亲的意思:他愿意支持女儿和徐云震在一起,但是订婚最好要等徐云震回来。

当年9月,徐云震考入了西南联大师范学院(现云南师范大学)。他在自传中如此解释,“爱人在南京,抗战起就没见过面,回去后如果不能取得大学资格,总觉不对劲。这时我已经28岁,只想学一套‘本领’,混一个资格,去实现‘教育救国’。”

他的理想得到了吴秀琼的全力支持。一心求学后,徐云震的生活一度拮据。吴秀琼设法给他汇款,又替他回到家乡丹阳看望其家人,向他报平安,“将来您徐云震变成乞丐,我也是要投向您的怀中的,这只是时间的问题罢了”,她在信里向徐云震许诺。

相思之苦常常困扰着吴秀琼。她几度梦见与徐云震的相会,而“醒来的痛苦实在不可言说”,也会幻想自己抵达了昆明,与他在昆明湖畔散步,在大观楼上远眺。

1945年夏天,抗战胜利在望。徐云震的归来也可以预见了,吴秀琼在书信中期盼着:“我想明年除夕,我们一定可以在一块过的,一切都在我的打算之中。”

1945年8月15日,日本政府宣布无条件投降,8月30日,南京光复。本是爱人重逢时,可由于学业未完成,加上时局动荡,徐云震不能马上回南京。不过,两人间的书信往来比以往更频繁了。光是12月,吴秀琼寄往昆明的信就有5封。1946年3月20日,两人在报纸上订婚。

爱在细水长流中

一年后的1947年7月,已毕业的徐云震,终于回到南京与吴秀琼重逢。“鸣琼鸿简”完成了它的使命。两人跑去拍了他们的第一次合影,那时吴秀琼28岁,徐云震30岁,离这对爱人相识已经过去12年了。

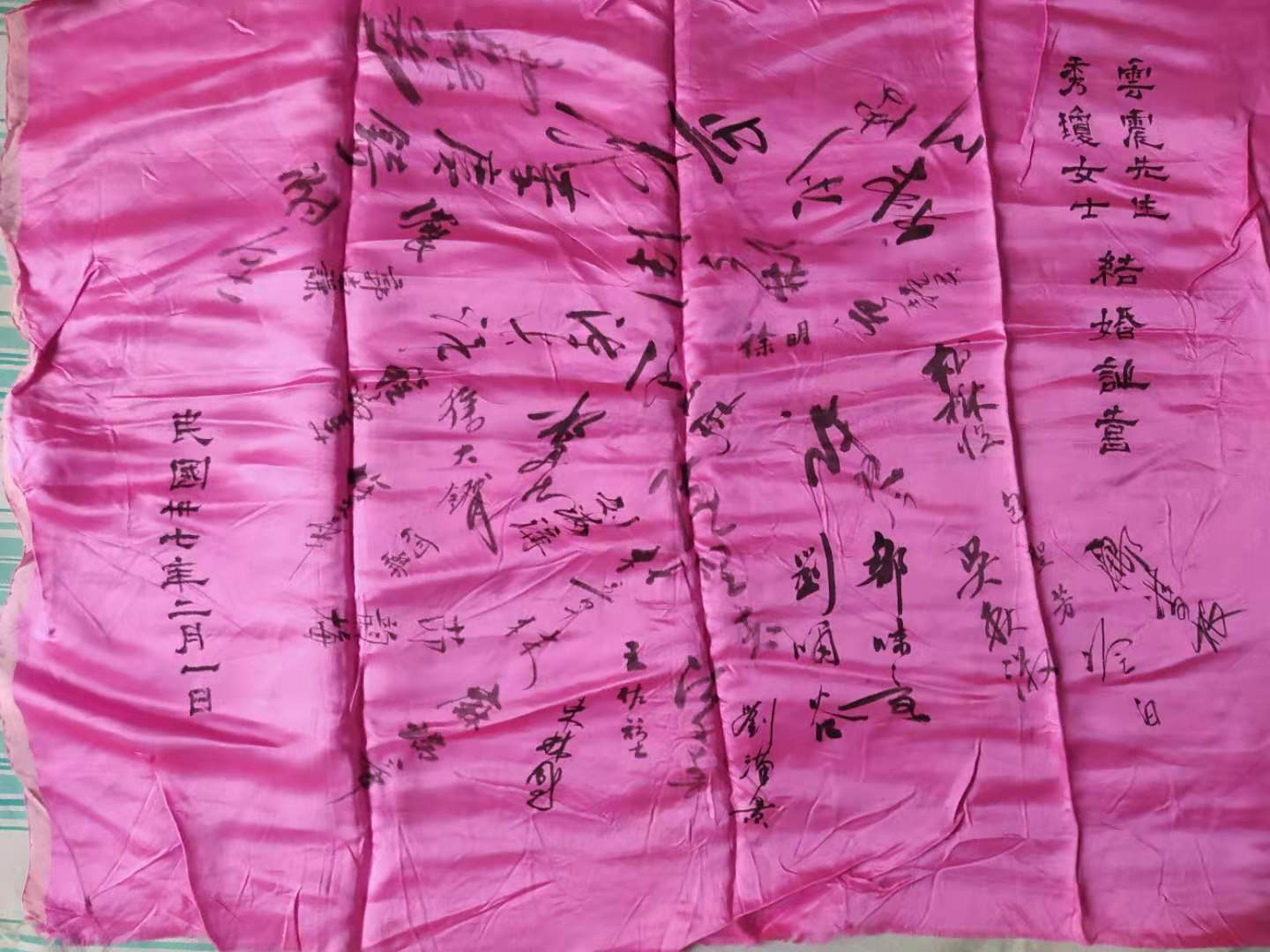

7个月后,当时的《中央日报》头版刊登了他们的结婚启事。1948年2月1日,两人在南京完婚。相比上文提到有些折痕的重逢照,结婚照被更加郑重其事地对待,裱起来贴在绒布相框上,两人挨在一起,看着同一个方向。

徐云震和吴秀琼在1948年拍的结婚照。 受访者供图

结婚当天的红绸缎也被保留了下来。绸缎上有当天参加婚宴的三十多位来宾的名字。这些字迹如今依然清晰。他们中不少人是这段爱情的见证者——战时帮徐云震前往信阳的同事;帮他在昆明安定下来的朋友;陪着吴秀琼回丹阳看望徐家人的同学……

1949年新中国成立后,久违的和平生活终于到来,他们有了两个女儿,取名徐梅、徐竹,他们希望孩子们能有着与梅花、竹子一样的品格:正直、勇敢、进取。

徐云震和吴秀琼结婚当天的红绸缎也被保留了下来。绸缎上有当天参加婚宴的三十多位来宾的名字。受访者供图

夫妻俩也始终没离开过教育事业,直到60多岁退休也没闲下来。在女儿的记忆里,他们通常忙到晚上才回家,回来以后,还要继续伏案工作,直到凌晨两三点才睡下。女儿回忆徐云震给学生们写评语,一份就写了一千多字,比学生的作文还长。

相对于婚前的轰轰烈烈,两人婚后的爱意在细水长流中更显平淡和温馨。

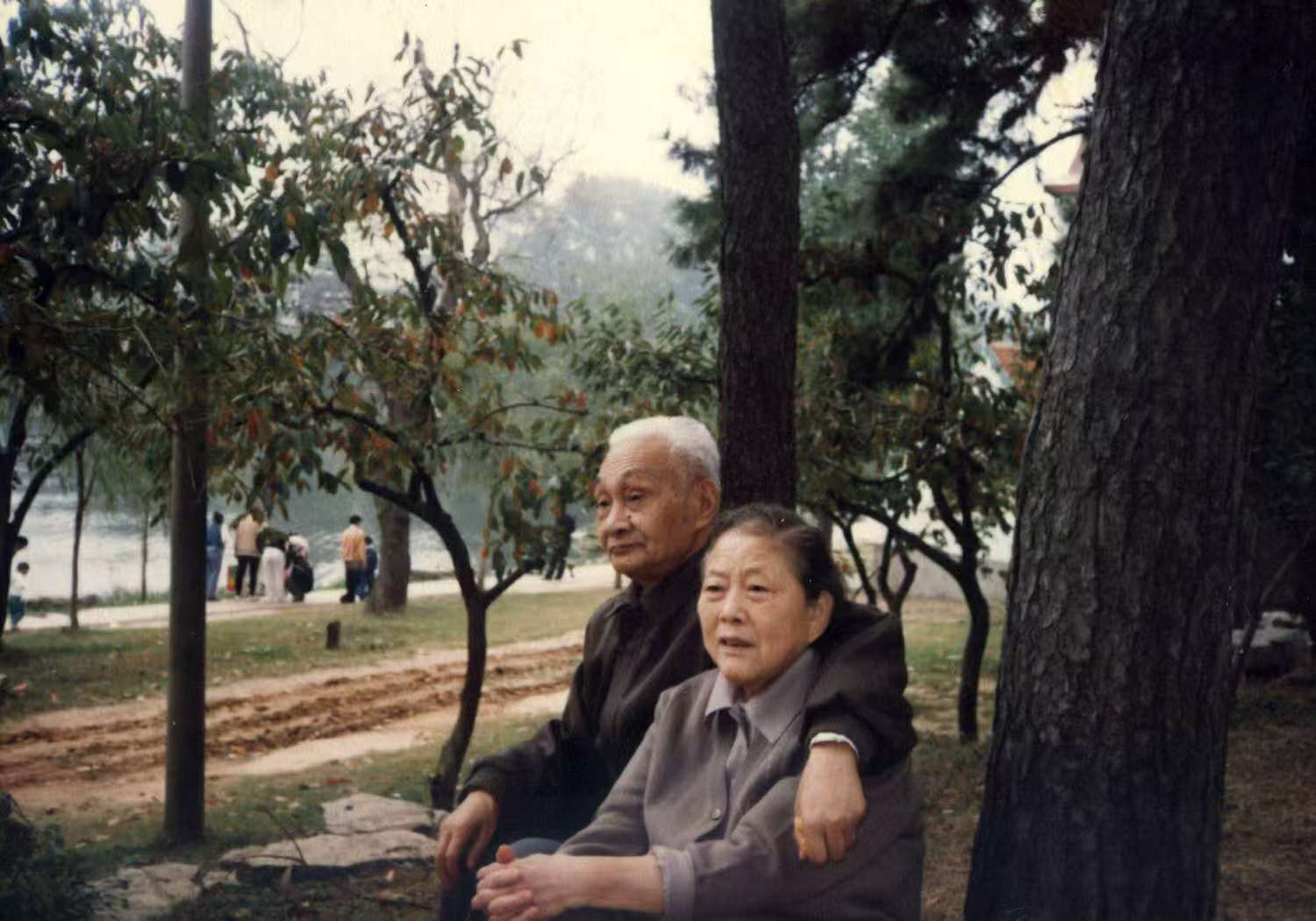

休息日时,夫妇俩会带着女儿到玄武湖漫步。在女儿的记忆里,父母两人很合拍,他们会一起读报纸、听广播、讨论时事,也偶尔一起演奏乐器,一唱一和。母亲性格开朗活泼,父亲也很俏皮,拍照时会展开双手,摆出古灵精怪的姿势。

2000年3月20日,徐云震作诗一首:

“六十年前此时日,日寇侵凌烽烟急。劳燕双飞各西东,鱼雁断绝暗自泣。

忽为上苍怜游子,传来故乡爱信息。此生难忘三二〇,地久天长亲为蜜。”

在诗的下面,他写下注释,“1940年3月 20 日,抗日战争已进入第四个年头。我流落桂林,忽接秀琼自南京寄来‘定情’喜讯。从此‘320’就成了我们每年甜蜜回忆爱情的日子。”

两人合影,2000年摄于南京玄武湖。 受访者供图

这样的纪念日,他们过了六十多年。2000年,吴秀琼患上了尿毒症,随后是长达5年的治疗。从前徐云震胃不好,为了照顾他,妻子会为他单独做饭。现在,他要反过来照顾妻子。

妻子在医院治疗时,80多岁的徐云震总是独自拄着拐杖出门,一路步行三站,走到医院来看她。病情严重时,吴秀琼每个星期要去医院做三次血液透析,他也去三次,次次不落。

2005年9月的一天,一家人到饭店聚餐,拍下了两张照片,一张是徐云震端着碗,将饭菜喂进妻子的嘴里。另一张是徐云震将妻子拥吻在怀里。

3个月后,86岁的吴秀琼去世。后来的10年里,徐云震常会喊着秀琼的名字。2015年9月7日,徐云震也走了,享年98岁。

2005年9月,家人拍下了徐云震将妻子拥吻在怀里的照片。这是他们最后的拥吻照。受访者供图

2021年,孩子们把还留存的75封书信和其他资料一起交给了南京档案馆,他们认为,父母交往的书信,不仅仅是两个人的事情,也是那段历史的缩影,在档案馆里,这些资料更有社会价值。

南京市档案馆宣传处处长王伟也很感慨,他告诉新京报记者,正是那份相思之苦让这些书信能跨越烽火,飞到两个人的手里。正是他们对这份感情的坚持、对国家和民族抱有的希望,才让他们坚信终归会团聚,这是这个故事最动人的地方。

1945年6月的一封信中,吴秀琼写过这么一句话:“我常梦想,哪一天我们能突然相遇,彼此都有不平常的惊奇,我们将大声的狂笑,尽情的狂哭,我们纵谈着过去,计划着将来,真的,我是有好多的话要和你畅谈的。”

新京报记者 黄依琳 实习生 袁子奕

编辑 胡杰 校对 刘军