文、图/钟大坤

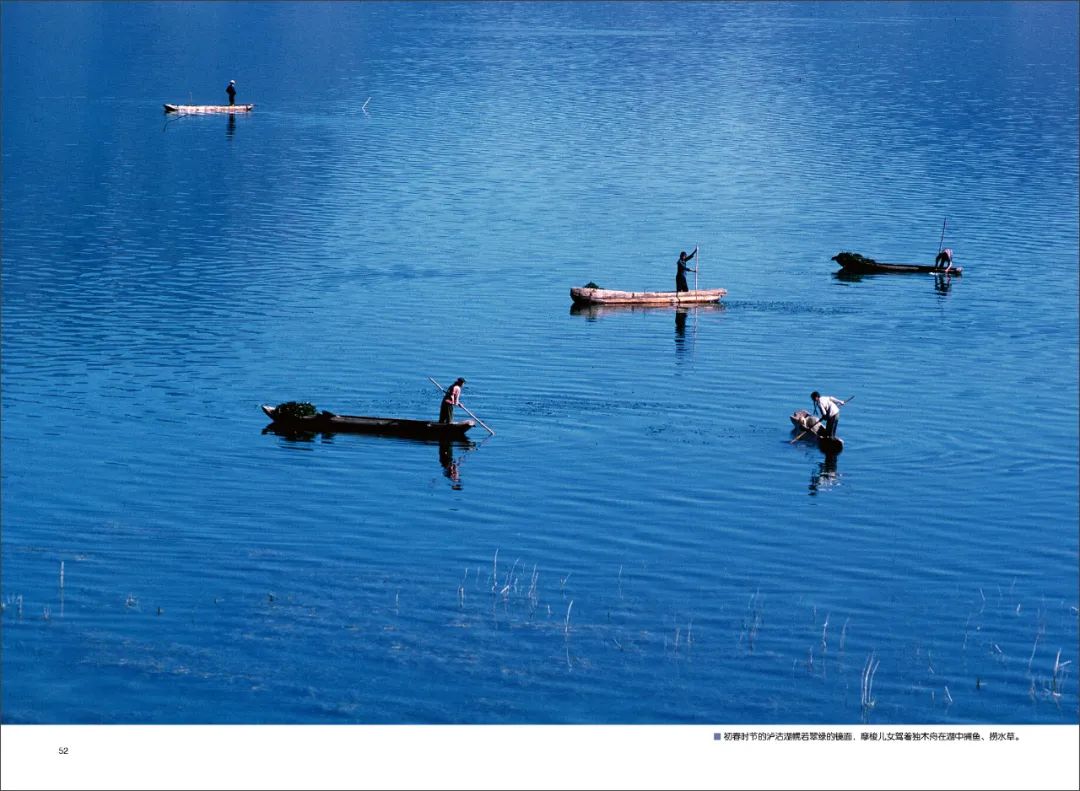

天水相衬、山水相依的泸沽湖畔,各民族百姓过着本民族沿袭千百年的丰富多彩的生活。这丰富与多彩中,闪烁着摩梭人“母系氏族社会活化石”的光芒。上世纪80至90年代,泸沽湖旅游热潮兴起之前,摄影师特意两次前往泸沽湖,留下了从神往到探索的图文印记。

上世纪80年代末:

始自忽必烈率军南征的缘说

01

我知道在川、滇结合部有一个名叫泸沽湖的内陆淡水湖,大约是在上世纪80年代末。我的一位在州科协工作的摄影同行拿来几幅从泸沽湖拍回来的风光和民俗照片,有木子房和收获当地特产金边白瓜子(泸沽湖特产,出自一种叫作“砍皮瓜”的南瓜)的画面。

据那位摄影同行讲,泸沽湖靠四川一侧的居民大多是蒙古族。他这次到泸沽湖参加盐源县左所蒙古族乡成立庆典,庆典中还有内蒙古自治区代表团不远千里专程到泸沽湖祝贺,又送锦旗又联欢,场面令人感慨。

对此,我感到十分新奇!我在凉山工作几十年,只晓得凉山彝族自治州所辖17县市,有彝、汉、藏、回等民族,从没听说过有马背上的蒙古族在这大山深处聚居为一个乡的事情。

为探究里,我查阅了正在编写的盐源县志,的确有这蒙古族之说。它可以追溯至元朝忽必烈率大军南征的史实。据说因泸沽湖一带水肥草美,元军便在泸沽湖一带屯兵储粮、安营扎寨,泸沽湖便成为元军南征的大营盘。时世变迁,改朝换代,驻扎泸沽湖的蒙古族兵将,随岁月渐渐融入当地社会生活,留下这一份历史的缘说。

这缘说真伪难辨,显得扑朔迷离,更引发我去泸沽湖的拍摄采风的欲望。于是,我便整装出发,第一次去泸沽湖采风。

初识泸沽湖:

罩上了厚重的民族族名争辩氛围

02

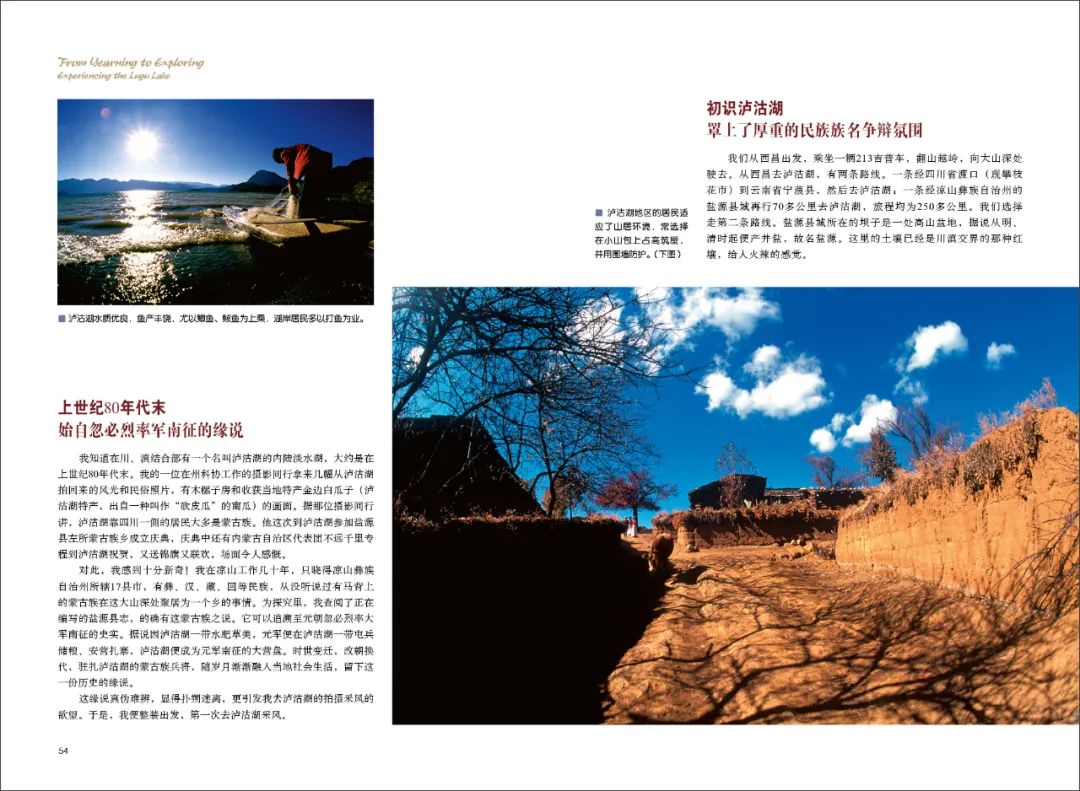

我们从西昌出发,乘坐一辆213吉普车,翻山越岭,向大山深处驶去。从西昌去泸沽湖,有两条路线。一条经四川省渡口(现攀枝花市)到云南省宁蒗县,然后去泸沽湖;一条经凉山彝族自治州的盐源县城再行70多公里去泸沽湖,旅程均为250多公里。我们选择走第二条路线。

盐源县城所在的坝子是一处高山盆地,据说从明、清时起便产井盐,故名盐源。这里的土壤已经是川滇交界的那种红壤,给人火辣的感觉。

上世纪的乡村公路,一路坎坷,一路沙尘,车行速度也慢,当天我们只好在盐源县住宿。第二天由县委统战部的一位泸沽湖籍干部陪同我们去泸沽湖。据这位干部讲,泸沽湖周边居民的族名之说,时有争辩,有时还会演化得十分激烈,是本地统战工作中很难处理的事。如今成立了左所蒙古族乡,暂时平息了争论。

品味美食:

苏尼玛酒、猪膘肉、火烤鲅鱼

03

第一次进泸沽湖,时近傍晚,赶路要紧,顺着湖岸的山势行进,暮色渐重,只见依稀灯火,硬是没看到想看的泸沽湖,留下一个大大的遗憾。

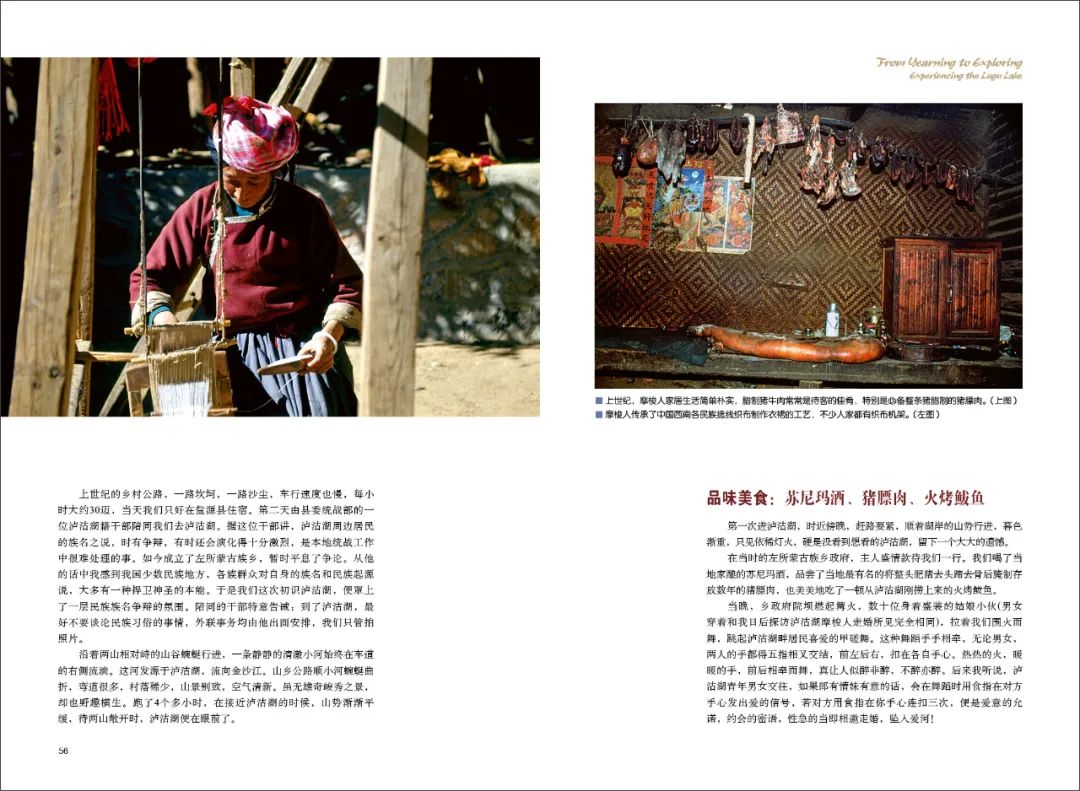

在当时的左所蒙古族乡政府,主人盛情款待我们一行。我们喝了当地家酿的苏尼玛酒,品尝了当地最有名的将整头肥猪去头蹄去骨后腌制存放数年的猪膘肉,也美美地吃了一顿从泸沽湖刚捞上来的火烤鲅鱼。

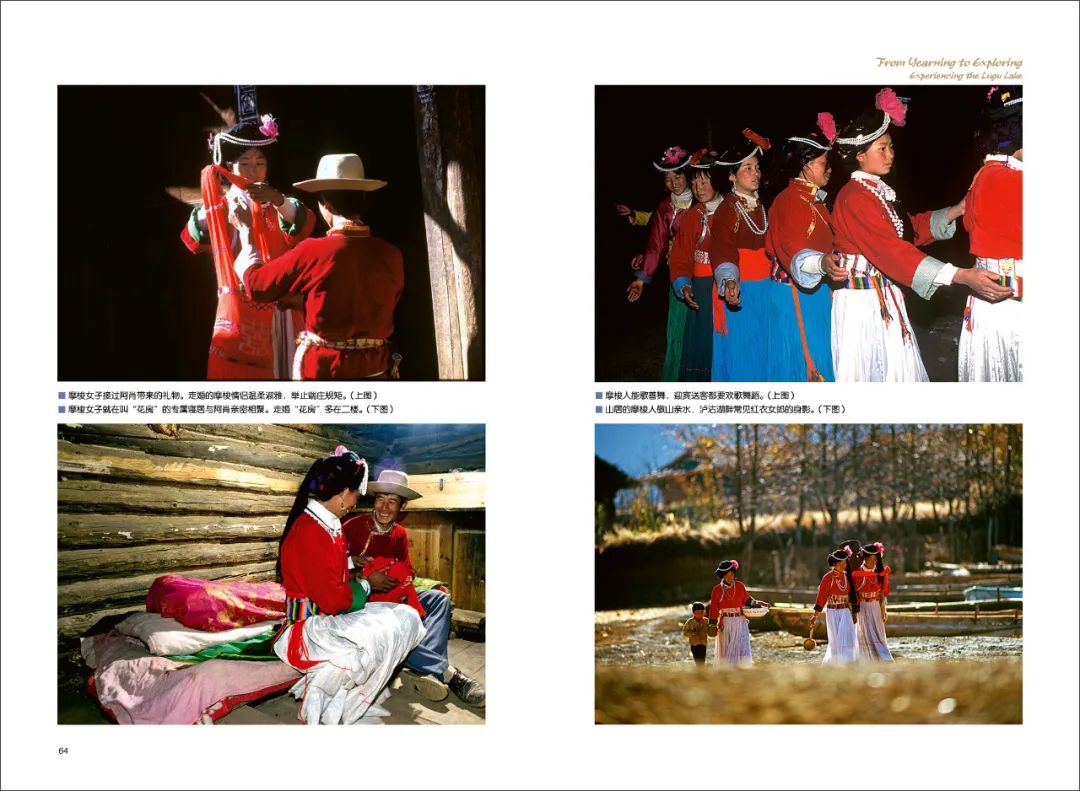

当晚,乡政府院坝燃起篝火,数十位身着盛装的姑娘小伙﹙男女穿着和我日后探访泸沽湖摩梭人走婚所见完全相同﹚,拉着我们围火而舞,跳起泸沽湖畔居民喜爱的甲磋舞。这种舞蹈手手相牵,无论男女,两人的手都得五指相叉交结,前左后右,扣在各自手心。后来我听说,泸沽湖青年男女交往,如果郎有情妹有意的话,会在舞蹈时用食指在对方手心发出爱的信号,若对方用食指在你手心连扣三次,便是爱意的允诺,约会的密语,性急的当即相邀走婚,坠入爱河!

全新的感觉:

见 什 么 拍 什 么

04

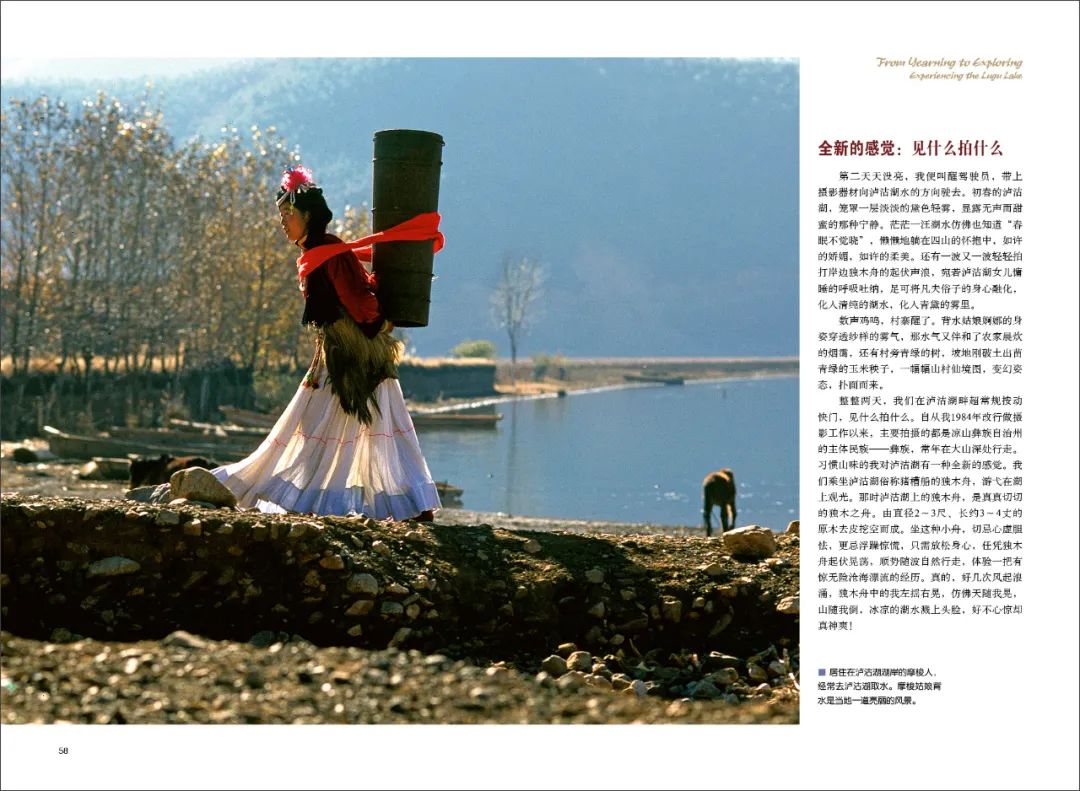

第二天天没亮,我便叫醒驾驶员,带上摄影器材向泸沽湖水的方向驶去。初春的泸沽湖,笼罩一层淡淡的黛色轻雾,显露无声而甜蜜的那种宁静。茫茫一汪湖水仿佛也知道“春眠不觉晓”,懒懒地躺在四山的怀抱中,如许的娇媚,如许的柔美。还有一波又一波轻轻拍打岸边独木舟的起伏声浪,宛若泸沽湖女儿慵睡的呼吸吐纳,足可将凡夫俗子的身心融化,化入清纯的湖水,化入青黛的雾里。

数声鸡鸣,村寨醒了。背水姑娘婀娜的身姿穿透纱样的雾气,那水气又伴和了农家晨炊的烟霭,还有村旁青绿的树,坡地刚破土出苗青绿的玉米秧子,一幅幅山村仙境图,变幻姿态,扑面而来。整整两天,我们在泸沽湖畔超常规按动快门,见什么拍什么。

泸沽湖巧遇:

初一、十五的转海祈福

05

就在初访泸沽湖的第二天日出之前,我又赶早起身去泸沽湖采风。东边的山脊被渐渐泛露的曙色勾描出如波般起伏的轮廓,这曙色又会像泸沽湖般温柔变化出淡淡的颜色,渐红渐黄渐白。山脊,还有些许伴随的云,若现若隐。当醒未醒的泸沽湖,夜色未退,曙光迟临,独享此一回!

凭借朦眬湖光,我看见湖岸也有早行人!他们三、五结伴或十数鱼贯,贴近湖水,大步行走。有时也会停下来,在湖边的石崖旁做一些祈祷动作。我问过几位乡亲,他们说,我们是当地居民,沿袭代代相传的古老习俗,天不亮就从自家的村落出发,环湖绕行,晚上又回到自己的村落,沿泸沽湖行走一圈,始而终,终而始,俗称“转海”。据说人们在 “转海”的时候,要朝拜湖岸的神灵和湖神,祈求风调雨顺人畜康健,也是一种祈祷福佑的意思。“转海祈福”只有农历的每月初一、十五两天,外来人很难遇见的。

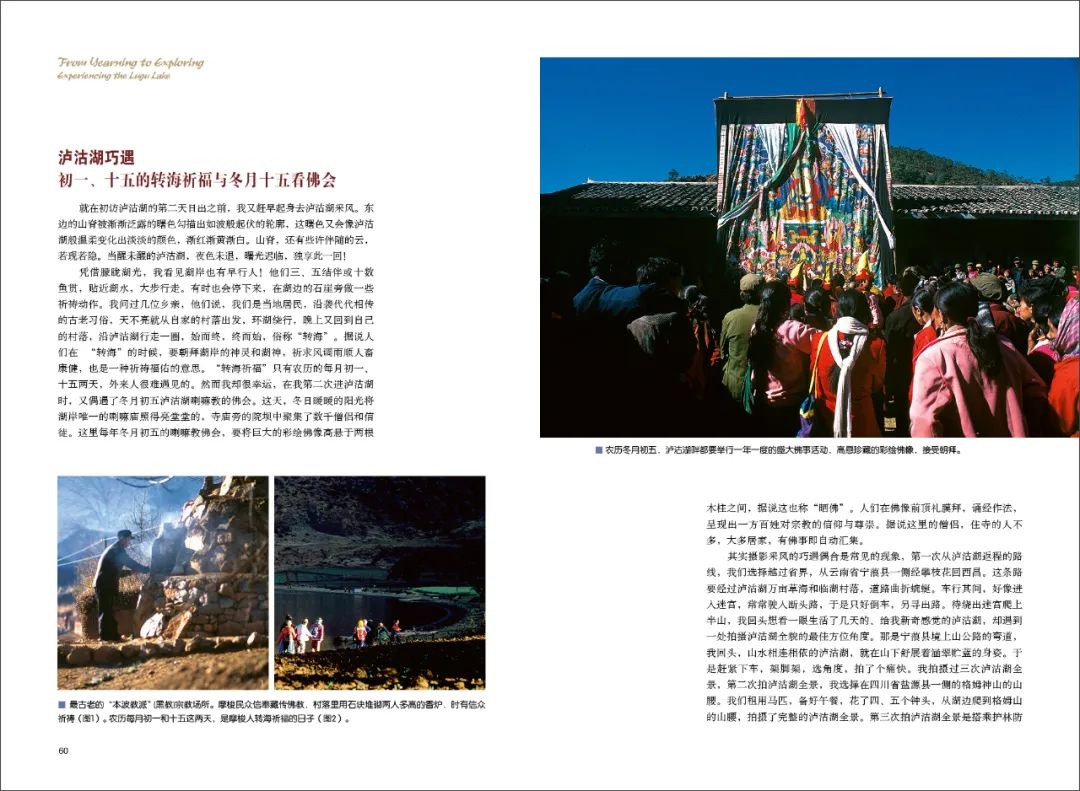

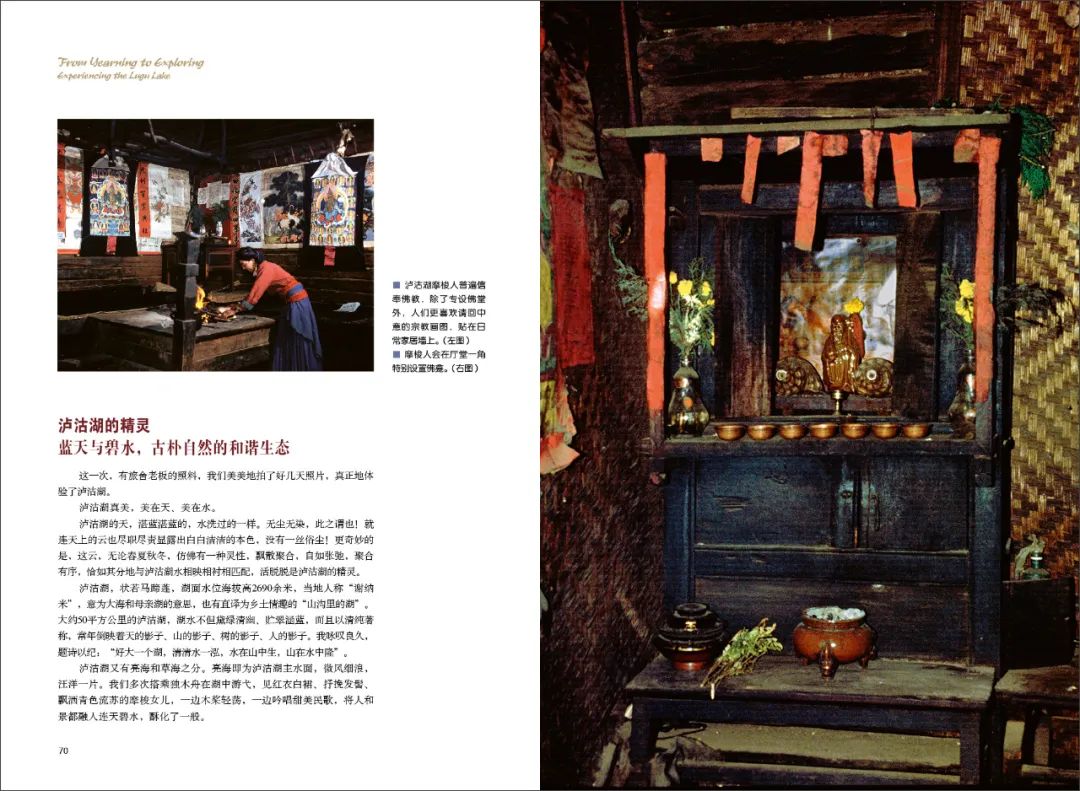

然而我却很幸运,在我第二次进泸沽湖时,又偶遇了冬月初五泸沽湖喇嘛教的佛会。这天,冬日暖暖的阳光将湖岸唯一的喇嘛庙照得亮堂堂的,寺庙旁的院坝中聚集了数千僧侣和信徒。这里每年冬月初五的喇嘛教佛会,要将巨大的彩绘佛像高悬于两根木柱之间,据说这也称“晒佛”。人们在佛像前顶礼膜拜,诵经作法,呈现出一方百姓对宗教的信仰与尊崇。据说这里的僧侣,住寺的人不多,大多居家,有佛事即自动汇集。

重返泸沽湖:

泸沽湖女儿国诱人传说

06

一晃就是上世纪90年代中期,改革开放之风吹醒了泸沽湖边的民众。过去深深“潜伏”的民族婚姻形态——远古母系氏族“男不婚、女不嫁”“知母不言父”和“女为家主”的泸沽湖女儿国传说,渐渐传播开去。

民间口传的关于泸沽湖的人文故事越来越多、越来越富于传奇性和神秘感,泸沽湖便有了“母亲湖”的称谓,胆大的人便直称泸沽湖为“世界上最后的母系王国”、“东方女儿国”。

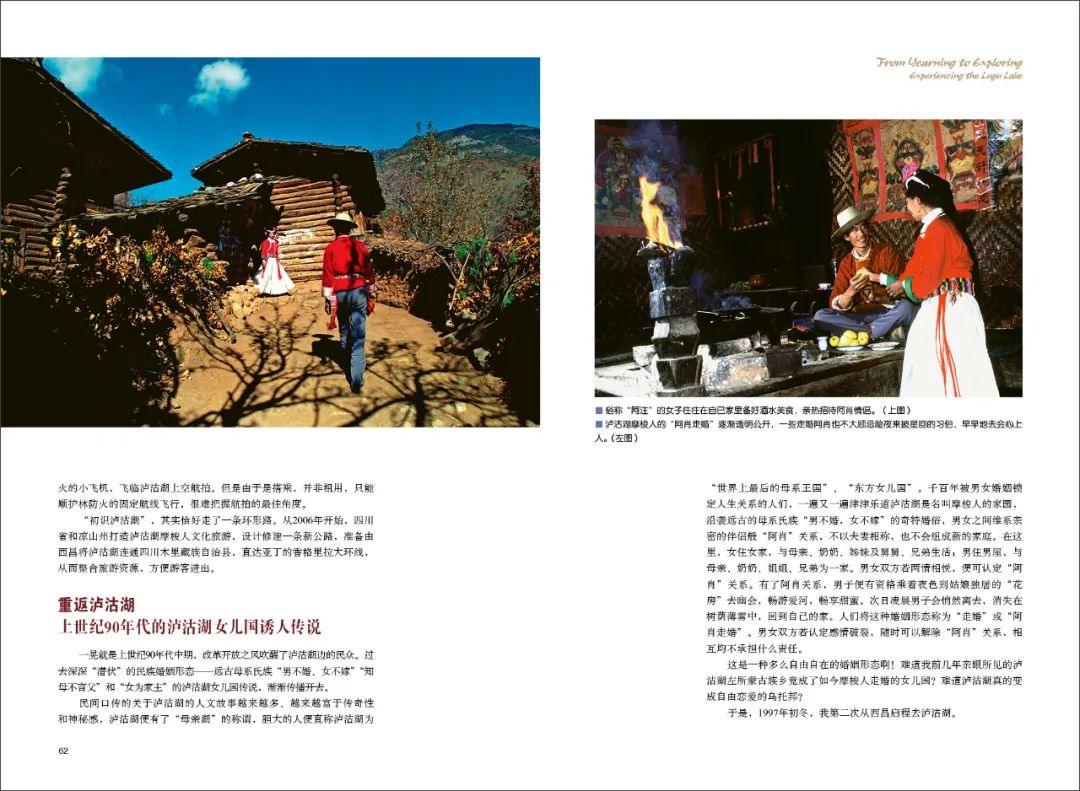

千百年被男女婚姻锁定人生关系的人们,一遍又一遍津津乐道泸沽湖是名叫摩梭人的家园,沿袭远古的母系氏族“男不婚,女不嫁”的奇特婚俗,男女之间维系亲密的伴侣般“阿肖”关系,不以夫妻相称,也不会组成新的家庭。

在这里,女住女家,与母亲、奶奶、姊妹及舅舅、兄弟生活;男住男屋,与母亲、奶奶、姐姐、兄弟为一家。男女双方若两情相悦,便可认定“阿肖”关系。有了阿肖关系,男子便有资格乘着夜色到姑娘独居的“花房”去幽会,畅游爱河,畅享甜蜜。次日凌晨男子会悄然离去,消失在树荫薄雾中,回到自己的家。人们将这种婚姻形态称为“走婚”或“阿肖走婚”。男女双方若认定感情破裂,随时可以解除“阿肖”关系,相互均不承担什么责任。

这是一种多么自由自在的婚姻形态啊!难道我前几年亲眼所见的泸沽湖左所蒙古族乡竟成了如今摩梭人走婚的女儿国?难道泸沽湖真的变成自由恋爱的乌托邦?

于是,1997年初冬,我第二次从西昌启程去泸沽湖。

专访公母山:

天公独造景,叹为观止物

07

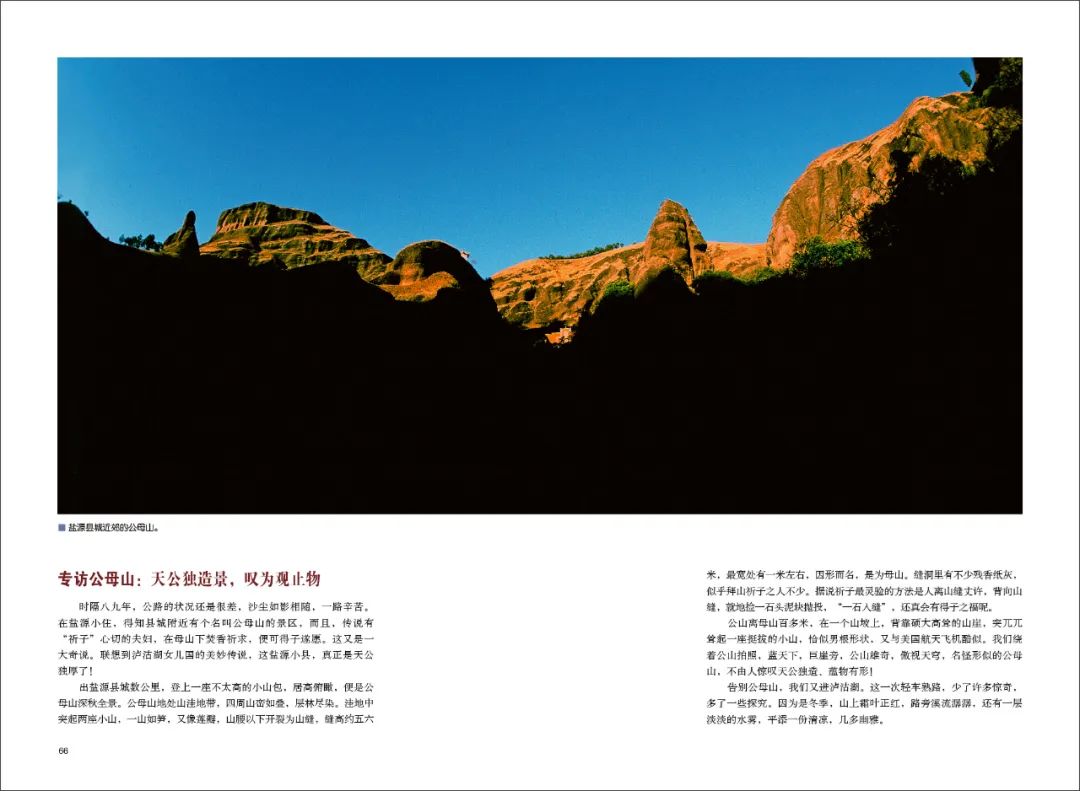

时隔八九年,公路的状况还是很差,沙尘如影相随,在盐源小住,得知县城附近有个名叫公母山的景区,而且,传说有“祈子”心切的夫妇,在母山下焚香祈求,便可得子遂愿。这又是一大奇说。联想到泸沽湖女儿国的美妙传说,这盐源小县,真正是天公独厚了!

出盐源县城数公里,登上一座不太高的小山包,居高俯瞰,便是公母山深秋全景。公母山地处山洼地带,四周山峦如叠,层林尽染。洼地中突起两座小山,一山如笋,又像莲瓣,山腰以下开裂为山缝,缝高约五六米,最宽处有一米左右,因形而名,是为母山。缝洞里有不少残香纸灰,似乎拜山祈子之人不少。据说祈子最灵验的方法是人离山缝丈许,背向山缝,就地捡一石头泥块抛投,“一石入缝”,还真会有得子之福呢。

公山离母山百多米,在一个山坡上,背靠硕大高耸的山崖,突兀兀耸起一座挺拔的小山。我们绕着公山拍照,蓝天下,巨崖旁,公山雄奇,傲视天穹,名怪形似的公母山,不由人惊叹天公独造、蕴物有形!

摩梭农家院:

纯原木搭建的“木子”房舍

08

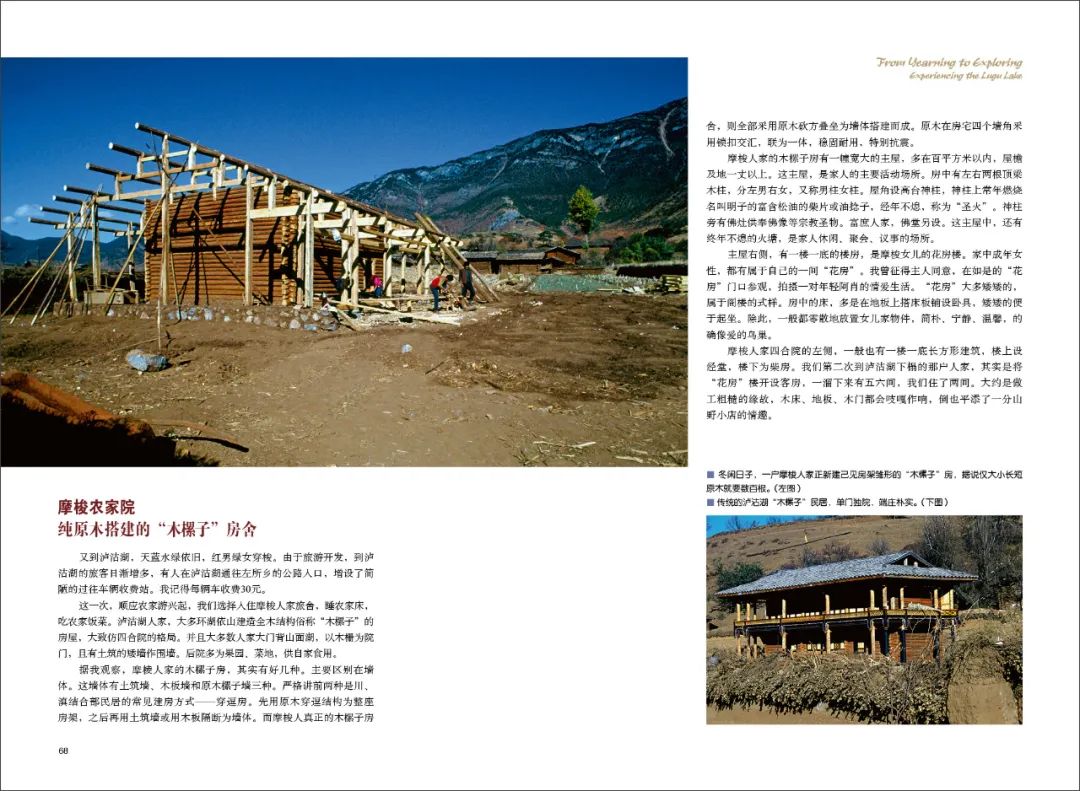

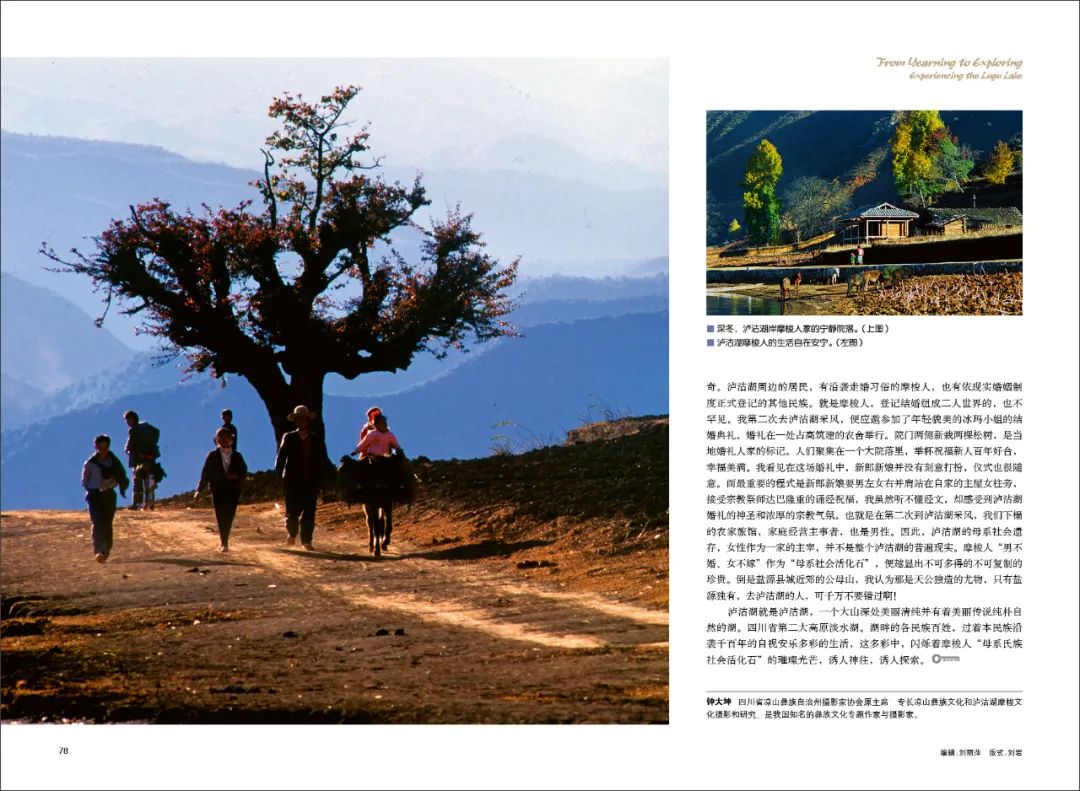

又到泸沽湖,天蓝水绿依旧,红男绿女穿梭。由于旅游开发,到泸沽湖的旅客日渐增多,这一次,顺应农家游兴起,我们选择入住摩梭人家旅舍,睡农家床,吃农家饭菜。泸沽湖人家,大多环湖依山建造全木结构俗称“木子”的房屋,大致仿四合院的格局。并且大多数人家大门背山面湖,以木栅为院门,且有土筑的矮墙作围墙。后院多为果园、菜地,供自家食用。

据我观察,摩棱人家的木子房,其实有好几种。主要区别在墙体。这墙体有土筑墙、木板墙和原木子墙三种。严格讲前两种是川、滇结合部民居的常见建房方式——穿逗房。先用原木穿逗结构为整座房架,之后再用土筑墙或用木板隔断为墙体。而摩梭人真正的木子房舍,则全部采用原木砍方叠垒为墙体搭建而成。原木在房宅四个墙角采用锁扣交汇,联为一体,稳固耐用,特别抗震。

摩梭人家的木樏子房有一幢宽大的主屋,多在百平方米以内,屋檐及地一丈以上。这主屋,是家人的主要活动场所。房中有左右两根顶梁木柱,分左男右女,又称男柱女柱。屋角设高台神柱,神柱上常年燃烧名叫明子的富含松油的柴片或油捻子,经年不熄,称为“圣火”。神柱旁有佛灶供奉佛像等宗教圣物。富庶人家,佛堂另设。这主屋中,还有终年不熄的火塘,是家人休闲、聚会、议事的场所。

主屋右侧,有一楼一底的楼房,是摩梭女儿的花房楼。家中成年女性,都有属于自己的一间“花房”。“花房”大多矮矮的,属于阁楼的式样。房中的床,多是在地板上搭床板铺设卧具,矮矮的便于起坐。除此,一般都零散地放置女儿家物件,简朴、宁静、温馨,的确像爱的鸟巢。

泸沽湖的精灵:

蓝天与碧水,古朴自然的和谐生态

09

这一次,有旅舍老板的照料,我们美美地拍了好几天照片,真正地体验了泸沽湖。

泸沽湖真美,美在天、美在水。

泸沽湖的天,湛蓝湛蓝的,水洗过的一样。无尘无染,此之谓也!就连天上的云也尽职尽责显露出白白洁洁的本色,没有一丝俗尘!更奇妙的是,这云,无论春夏秋冬,仿佛有一种灵性,飘散聚合,自如张弛,聚合有序,恰如其分地与泸沽湖水相映相衬相匹配,活脱脱是泸沽湖的精灵。

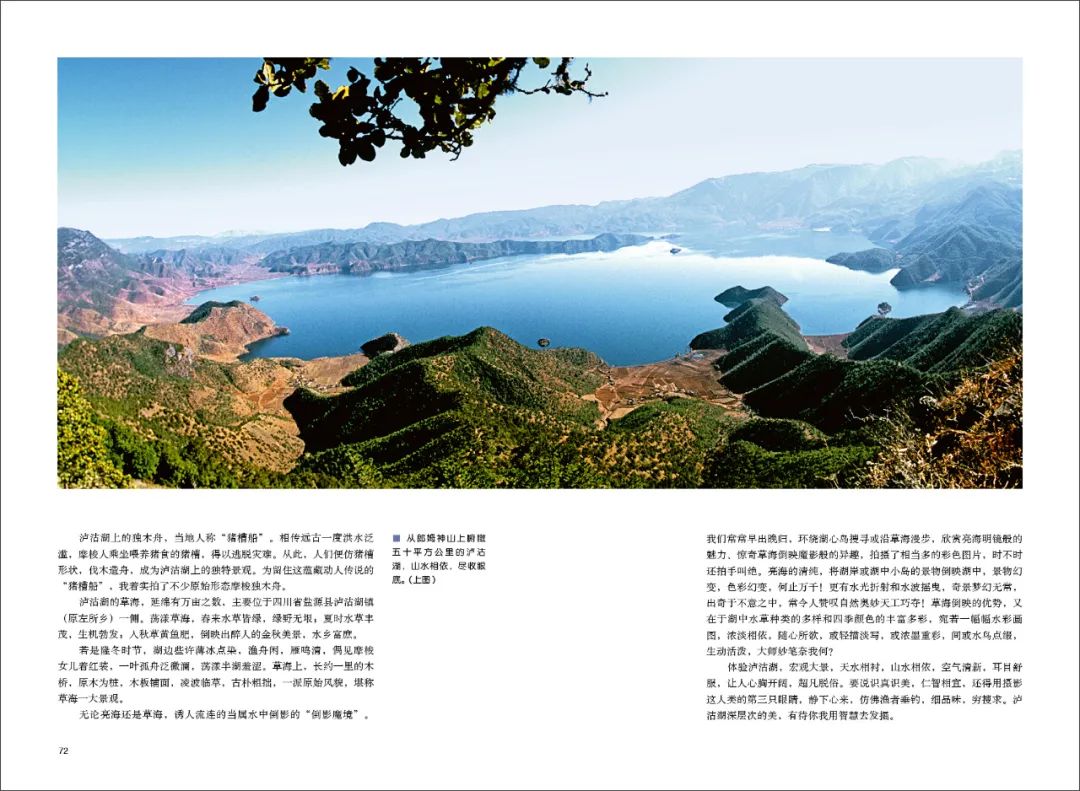

泸沽湖,状若马蹄莲,湖面水位海拔高2690余米,当地人称“谢纳米”,意为大海和母亲湖的意思,也有直译为乡土情趣的“山沟里的湖”。大约50平方公里的泸沽湖,湖水不但黛绿清幽、贮翠涵蓝,而且以清纯著称,常年倒映着天的影子、山的影子、树的影子、人的影子。我咏叹良久,题诗以纪:“好大一个湖,清清水一泓,水在山中生,山在水中隆”。

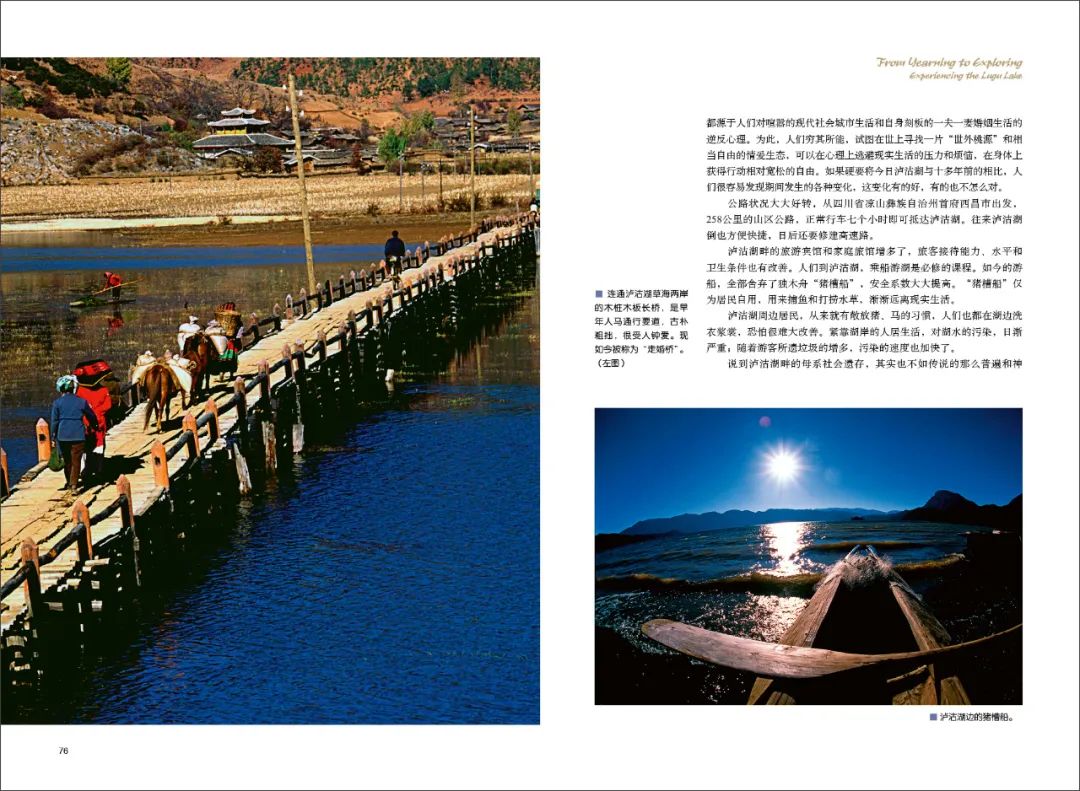

泸沽湖又有亮海和草海之分。亮海即为泸沽湖主水面,微风细浪,汪洋一片。我们多次搭乘独木舟在湖中游弋,见红衣白裙、抒挽发髻、飘洒青色流苏的摩梭女儿,一边木桨轻荡,一边吟唱甜美民歌,将人和景都融入连天碧水,酥化了一般。

泸沽湖上的独木舟,当地人称“猪槽船”。相传远古一度洪水泛滥,摩梭人乘坐喂养猪食的猪槽,得以逃脱灾难。从此,人们便仿猪槽形状,伐木造舟,成为泸沽湖上的独特景观。为留住这蕴藏动人传说的“猪槽船”,我着实拍了不少原始形态摩梭独木舟。

泸沽湖的草海,延绵有万亩之数,主要位于四川省盐源县泸沽湖镇(原左所乡)一侧。荡漾草海,春来水草皆绿,绿野无垠;夏时水草丰茂,生机勃发;入秋草黄鱼肥,倒映出醉人的金秋美景,水乡富庶。

无论亮海还是草海,诱人流连的当属水中倒影的“倒影魔境”。我们常常早出晚归,环绕湖心岛搜寻或沿草海漫步,欣赏亮海明镜般的魅力、惊奇草海倒映魔影般的异趣,拍摄了相当多的图片,时不时还拍手叫绝。

亮海的清纯,将湖岸或湖中小岛的景物倒映湖中,景物幻变,色彩幻变,何止万千!更有水光折射和水波摇曳,奇景梦幻无常,出奇于不意之中,常令人赞叹自然奥妙天工巧夺!草海倒映的优势,又在于湖中水草种类的多样和四季颜色的丰富多彩,宛若一幅幅水彩画图,浓淡相依,随心所欲,或轻描淡写,或浓墨重彩,间或水鸟点缀,生动活泼,大师妙笔奈我何?

泸沽湖的灵魂:

人 在 山 水 天 生 美

10

其实,泸沽湖之美,还不在山水。泸沽湖美的灵魂,是这里的人!

泸沽湖周边居民的族属,有多种说法,至今仍难准确区分。有人说“泸沽湖畔住着一个古老的民族纳西族”;有人说“泸沽湖畔居住的是纳日人”,加上本人开篇所说的“蒙古族乡”和现今通行的摩梭人说法,其族属便有三到四种。另外,泸沽湖畔的山上,还有更多一些的彝族同胞。应该说,泸沽湖是这些不同的山居民族共同的母亲湖。

正是由于有钟灵毓秀的山水,泸沽湖畔的男子英俊如山,泸沽湖女儿秀美如水。人们祖祖辈辈在这里繁衍生息,具有山居民族普遍的优秀品质,勤劳、诚实、热情,而且富于创造。他们将偌大一个泸沽湖营造成神秘浪漫的人间天堂、诗情画意的世外桃源。

泸沽湖四山环抱,湖中又有七个小岛,宛若水中七仙姑。这些岛或延伸为半岛,或耸立湖中为孤岛,七岛连珠,成为泸沽湖美景的又一特色。岛上大多林木葱郁,野草野花如茵。游客弃舟登岛,夏凉秋爽,春绿冬暖。湖的西北部,有巨崖巍峨耸天,是雄伟高绝的狮子山,当地人称“格姆神山”。

这“格姆”是摩梭人崇拜的绝顶美艳聪慧的福佑女神的美称。每年农历七月二十五日,是祭拜女神的节日。这一天,人们扶老携幼,涌向格姆山,焚香祈祷,供奉酒肉瓜果,祈求女神护佑。人们还要在格姆山一路歌舞直达格姆山仙人洞,向洞里抛撒美酒、松枝、鲜花、青杠叶片,表示对美丽女神的朝拜和崇敬。这一天人们尽情吃喝玩耍,享受女神带给人们的幸福。老人们相互祝福,年轻男女结为“阿肖”,确立“走婚关系”;孩子们嬉戏玩耍,把欢乐和幸福留在格姆神山上。

本源泸沽湖:

从感性神往到理性探索

11

仅个人探访泸沽湖所见所识所思,现今的人们已习惯把泸沽湖作为远古母系社会遗存来看待,以寻求对人性中某种软弱希求的庇佑。究其实,和世界上很多内陆湖泊一样,泸沽湖也就是一个大山里的淡水湖,此外,从古至今的许多文明中,许多山居民族也都把身旁养育自己的江河湖泊珍视为母亲河、母亲湖,诸如杭州的西湖、大理的洱海、西昌的邛海,一点都不需特别惊奇的。

然而,人们却偏偏要把泸沽湖高看一等,推崇她的美丽、清纯和神圣。依我观察,这一切都源于人们对喧嚣的现代社会城市生活和自身刻板的一夫一妻婚姻生活的逆反心理。为此,人们穷其所能,试图在世上寻找一片“世外桃源”和相当自由的情爱生态,可以在心理上逃避现实生活的压力和烦恼,在身体上获得行动相对宽松的自由。

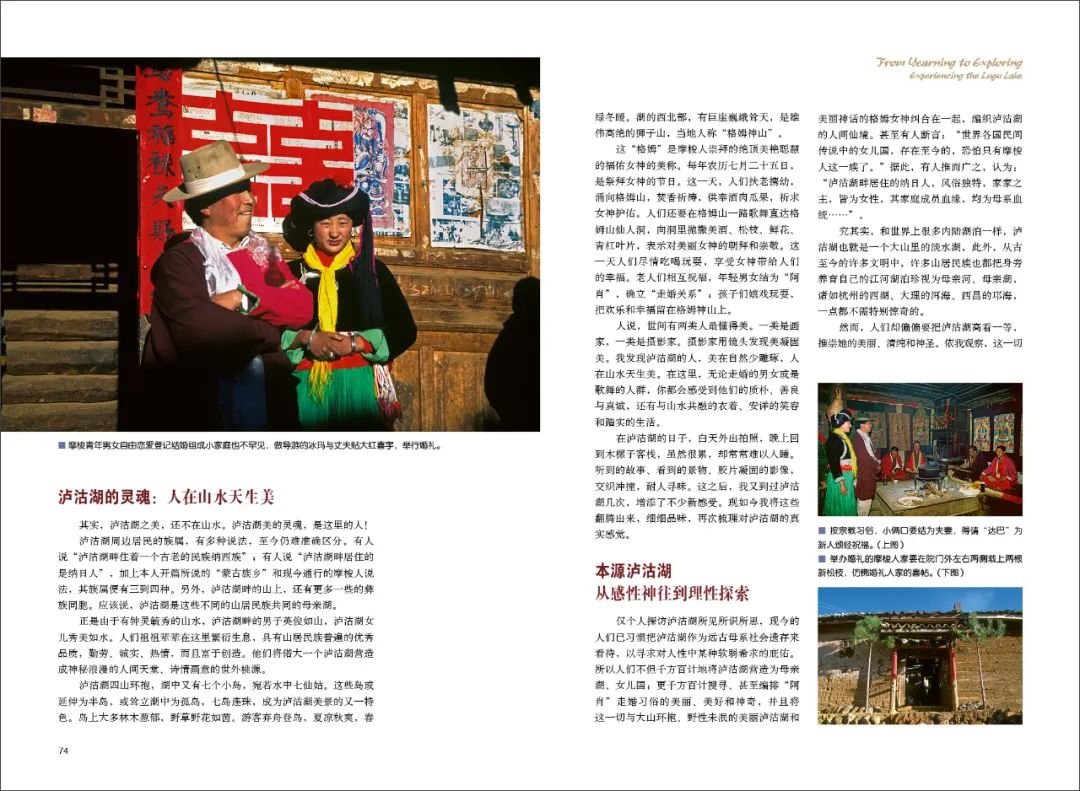

说到泸沽湖畔的母系社会遗存,其实也不如传说的那么普遍和神奇。泸沽湖周边的居民,有沿袭走婚习俗的摩梭人,也有依现实婚姻制度正式登记的其他民族。就是摩梭人,登记结婚组成二人世界的,也不罕见。

我第二次去泸沽湖采风,便应邀参加了年轻貌美的冰玛小姐的结婚典礼。婚礼在一处占高筑建的农舍举行。院门两侧新栽两棵松树,是当地婚礼人家的标记。人们聚集在一个大院落里,举杯祝福新人百年好合,幸福美满。我看见在这场婚礼中,新郎新娘并没有刻意打扮,仪式也很随意。而最重要的程式是新郎新娘要男左女右并肩站在自家的主屋女柱旁,接受宗教祭师达巴隆重的诵经祝福,我虽然听不懂经文,却感受到泸沽湖婚礼的神圣和浓厚的宗教气氛。

也就是在第二次到泸沽湖采风,我们下榻的农家旅馆,家庭经营主事者,也是男性。因此,泸沽湖的母系社会遗存,女性作为一家的主宰,并不是整个泸沽湖的普遍现实。摩梭人“男不婚、女不嫁”作为“母系社会活化石”,便越显出不可多得的不可复制的珍贵。

泸沽湖就是泸沽湖,一个大山深处美丽清纯并有着美丽传说纯朴自然的湖。四川省第二大高原淡水湖。湖畔的各民族百姓,过着本民族沿袭千百年的自视安乐多彩的生活,这多彩中,闪烁着摩梭人“母系氏族社会活化石”的璀璨光芒,诱人神往,诱人探索。

本文节选自《文明》2015.06月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。