《兰花诸相》

作者:[英]吉姆・恩德斯比

译者:刘夙

版本:后浪丨海峡书局

2025年6月

兰花在我们想象中古怪又特别的呈现方式

一种独特的花卉可以让我们想到爱情或天堂,它可以象征从政治目标到药物渴求(形成药物依赖的人,会持续频繁出现觅药行为,这种行为带来的体验即药物渴求)的任何事例,或是让我们想到它作为食物、药物或纯粹装饰物的实用之处。让人密切产生过兴趣的每一种植物,总是会积累出它们自己的文化意涵,所以像兰花这类非比寻常的花卉当然毫不意外地有一套非常特别的意象、观念和象征。然而,放眼我们附加在任一植物上的意义,兰花身上的可能最为奇特。

我们可以看看两部非常不同的影片,借此一瞥兰花在我们想象中的一些古怪又特别的呈现方式。在詹姆斯·邦德系列电影的第11部《铁金刚勇破太空城》中,凶恶的反派雨果·德拉克斯计划从虚构的南美洲兰花Orchidae Nigra中提取原料,制造一种致命的神经毒气,把人类全部消灭。情报机构的常驻科学专家Q鉴定出了这种花,邦德听到后表示,这“真的是一种非常稀有的花朵”,一度以为已经灭绝,后来一位传教士在亚马孙丛林的某个深处重又发现了它们(邦德甚至还纠正了Q,说出了其准确的产地)。

人们常常把兰花视为花中贵族,高洁而卓越,所以邦德和德拉克斯因为各自知晓这些花的专业知识而建立起了一种亲近感,认定彼此都是有教养且见多识广之人。当邦德来到这位反派的藏身之处,在那个装饰奢华、满是传统气息的地下之所,德拉克斯很自然地开始侈谈他要统治世界的秘密计划(我们的英雄一直挺幸运的,他的所有对手竟没有一个人想过直接开枪把他崩了——罗杰·穆尔扮演这一角色时,认为这一点尤其令人费解)。德拉克斯傲慢地指向悬挂在他上方的兰花说:“这是一个文明的诅咒。”他的老巢隐匿在一座已经成为废墟的古城之中,建造古城的当地原住民很崇拜这种花,但长期暴露在这些花粉之中会不育。德拉克斯夸耀说,他已经让这些花比致人不育更“进”一步:“还是这些种子,现在可以直接致死了。”因此,那个向全世界释放毒气、然后由他亲自精挑细选出的优等种族重占世界的计划,就被他称为“兰花行动”。

《铁金刚勇破太空城》(1979)剧照。

丛林中有带着致死性的兰花,这个观念在被邦德电影的编剧拿来创作之前就已经流传了数个世纪。事实上,就像我们在后文会看到的那样,致死性兰花本身正是众多异域元素中的一种,它们共同构建起了欧洲人假想中的“丛林”。“丛林”一词的英文本身源于梵语,经由印地语中的jangal进入西文,原意指的是瘠薄的荒地,包括荒漠;然而几百年后,这个词背后的观念已经成了欧洲人热带幻想的核心:一片瘴气弥漫、四面凶险之地,但又布满了兰花之类难觅的宝藏;一处远离文明的所在,白种男人可以去那里证明他们的阳刚风采——或者死在证明途中。

《铁金刚勇破太空城》上映20多年之后,电影《兰花贼》(又名《改编剧本》)以非常不同的方式运用了兰花。不过,这两部电影之间又有一些令人意外的相似之处。《兰花贼》改编自苏珊·奥尔良的畅销书《兰花贼》,这部纪实文学的主人公约翰·拉罗什是一位现实存在的现代兰花窃贼,因为从一个自然保护区偷窃濒危的幽灵兰而遭逮捕,也正是这一事件激发了奥尔良对这些兰花的兴趣。在调研和写作过程中,奥尔良开始把拉罗什觅取这种兰花的行为视为强迫性欲望的象征,这种欲望的真实目的似乎并不在兰花,而只在拥有某种几乎无法获得的东西。就像她写的那样:“我觉得我自己也有一种令人尴尬的激情——我想知道狂热地关注某样东西是什么感觉。”在尝试改编成电影的过程中,“如何把一本不适合改编成电影的书拍成电影”的难题始终萦绕着主创团队。后来,他们根据奥尔良的“令人尴尬的激情”巧妙地设置了一系列欲望,由此解决了这个难题。

《兰花贼》(2002)剧照。

为了兰花,人可以犯罪,甚至杀人或者丧命

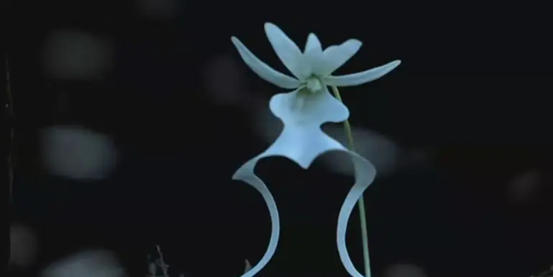

电影的导演和编剧塑造了一个虚构的奥尔良(梅里尔·斯特里普饰),然后想象这位出身大城市的高雅丽人陷入浪漫的激情,迷恋于拉罗什(克里斯·库珀饰),一个来自偏远地区的、不修边幅的土气男人。电影拍出了幽灵兰的精致之美,也直呈了满口乱牙的拉罗什身上的粗野气质,还有他的男性意愿——为了用计逃过法律的制裁而想要涉入看上去不可通行的沼泽(这是当时一种新型的丛林幻想),由此从视觉上强烈地凸显出花与人的对立。这种脆弱(而最终无法获得)的兰花,是一个转瞬即逝的幽灵,如此珍稀而濒于灭绝,看上去几乎不是世间应有之物;拉罗什这个形象从外表上就被塑造得令人厌恶至极,与兰花构成了鲜明对比。然而,他对这种兰花的欲望又让他散发出一股奇特的吸引力;他那一口糟烂的牙齿和精致而苍白的花朵所形成的对比,映现了吸引力与排斥力的怪诞混合,而兰花似乎确实在某些面对它们的人身上唤起了同样的反应。

这两部电影让我们可以一窥兰花较为晚近时被赋予的一些意蕴。它们能置人于死地,却又濒危。它们如此诱人,甚至可说是性感。它们奢华又昂贵。它们是精美脆弱的“温室”花朵,并不真正适应于现实世界,却又可以致命。兰花大多见于神秘而窎远的丛林,常常被人描绘得带有女性气息,精巧易损,可能正是因为这一点,人们不得不想象那些富于传奇色彩的男性英雄才是唯一能把它们安全护送回家的人。为了兰花,人可以犯罪,甚至杀人或者丧命。

约翰·拉罗什(克里斯·库珀饰)与传奇的幽灵兰在一起。《兰花贼》(2002)剧照。

兰花用了两千多年时间才成为人类繁多欲望的反映和宣泄欲望的对象。在过去的几百年间,人们通常认为兰花是柔弱的异域奇珍,是空洞的奢侈品,非常适合用来象征那些游手好闲的富人——正是靠着他们的温室,兰花才得以存活下去。然而到了21世纪,人们更倾向于把兰花视为濒危的自然珍品,是脆弱的生态系统迫切需要保护的指示物种。然而,兰花身上这些不同的意象有着共同的根基:很多兰花的珍稀性让它们易于成为富有收集家手中昂贵的战利品,而把它们带到欧洲温室的帝国网络则导致曾经不可接近的兰花生境终遭毁灭。

本书将通过历史、商业、艺术、文学、科学和电影来追踪兰花,从大约公元前300年的古希腊追到今日英国南部海边的白垩低地,意在发现兰花于何时、因何、以何方式获得了种种文化意象。在这个历程中,我们会发现一些意想不到的关联;无论是欧洲人对美洲的征服,还是查尔斯·达尔文的演化论,我们能看到许许多多的事件都紧密缠绕在兰花的故事之中。

在各式虚构作品中,兰花被反复运用

兰花(以及其他所有生物)的现代科学名称的起源应归功于18世纪的瑞典博物学家卡尔·林奈,是他把前代学人所做出的多样成就整合成了一个统一、简单而坚实的系统,可以用来命名在不断扩大的世界版图中所发现的大量生物。在今日的现代思维看来,这个命名系统里有一点多少让人意外,林奈最初竟是以植物的性作为核心;他用非常拟人化的术语去审视植物,比如他会说几位“丈夫”和几位“妻子”通过“花的婚礼”结合在一起。(有时候他甚至竭力想要从这花的婚床上发掘出与自己内心相符的严格的道德准则。)

之后的一个世纪中,达尔文也部分因为植物的性生活而关注到兰花。达尔文在自家花园和温室中花了多年时间苦苦思索,兰花为什么如此千方百计地想要与为它们传粉的特定种类的昆虫建立亲密关系。那时候风靡的“兰花热”为达尔文的研究助了一臂之力;为珍稀兰花支付的高价养活了整条产业链上的人——从采集者、运货商、育苗工、文字作者到插画师。由英国海军保护的帝国贸易网络把新的兰花带到英国,这让达尔文得以把他的研究从英国本土种延伸到异域的热带兰花之上。而当他写成那本兰花著作之后,维多利亚时代养兰赏兰的时尚又保证了他的观点能传达给非常广泛的读者群(哪怕这本书其实是非常枯燥而专业的植物学专著)。

然而,那本书里无意流露出的宗教信息让达尔文的一些读者大为震惊。像兰花这样的花朵依赖昆虫为它们传粉,作为交换,它们又把花蜜给予昆虫,这个事实数百年来都被用来论证上帝不仅必然存在(如此完美的造物必然出自其手),而且他显然有仁慈之心——在呵护兰花和昆虫的同时,还要给前者添加一种无谓的美感,以悦人心目。人们通常认为,这种令人欣慰的场景之所以终遭摧毁,要部分归因于达尔文的著作;确实有一些读者因为他所描述的图景而痛苦不已,但也有另一些人正因为上帝并没有创造兰花而始料未及地从达尔文的兰花那里获得了心理安慰。

摘编/何安安

编辑/宫照华