这种邮票的奇特之处,不仅在于发行时间短(不足一个月),发行数量少(每枚印量不过八百),更重要的是,它与一场震惊中外的“临城劫车案”紧密联系在一起,故在往后一百年时间里,这些邮票变得越来越珍贵,身价也水涨船高,成为集邮者眼中的香饽饽。

1

临城火车大劫案

1923年5月6日凌晨,一列“蓝钢皮”火车行进到山东省临城与沙沟之间的路段时,突然脱轨侧翻,埋伏在铁路两侧的土匪一拥而上,将车厢中200多名乘客劫持。这个劫车案史称“民国第一案”,当时震惊中外。

在这趟列车的头等车厢里,搭乘了大约40位“尊贵”的洋人,其中有前北京总统府顾问、美国总务司安德生的代表鲍育,法国公使参赞茹安,美国石油大王洛克菲勒的妻妹露西·奥尔德里奇小姐,还有当时上海《密勒氏评论报》(英文报)主笔鲍威尔。这些乘客是去参加山东黄河官家坝堤口落成典礼的——这个项目由美国红十字会拨款赈济,国内外政界显要与新闻界人士一时咸集。

众土匪押着二百余名中外旅客,向土匪的大本营山东枣庄抱犊崮进发。途中,土匪嫌队伍走得太慢,就将笨重和不值钱的东西全部扔掉,某些实在走不动的妇女和儿童,也被放掉。最后被劫持到抱犊崮的肉票,经核实,计有“洋票”(外国人)26人,“华票”(中国人)30人。

5月7日,北京、上海各地报纸纷纷头条刊登了“临城火车被劫”这条爆炸性新闻,一时间舆论哗然。5月7日至8日,英、美、法、意、比五国公使先后向北洋政府提出严正抗议,同时提出问责、释放被劫持人质以及赔偿等一系列外交要求。

显然,此劫案已经演变成一起严重的外交事件。

在巨大的外交压力之下,当时名义上主政中国的北洋政府慌了手脚,不得不把正在上演的“府院”之争暂时停息下来,集中全力处理临城劫车案问题。由于谈判成为多方共识,所以大家决定坐下来谈判解决。

5月15日,北洋政府和绑匪方面展开第一次谈判,官匪双方初步达成了协议,不料后面出现了波折——匪首孙美瑶撕毁了谈判协议,并大幅抬升谈判的价码。

时间,在胶着的博弈中消耗着。双方边打边谈,直到6月初才出现转机。6月中旬,谈判双方最终以收编土匪为条件结束了整个谈判,人质全部获得释放,事件前后历时一个多月。

2

美国救援团

在谈判胶着的日子里,抱犊崮首要解决的是粮食问题,不然人质和土匪都得饿死。于是上海美国商会、红十字会出场了。他们的出现,引出了名震中外的“土匪邮票”。

当时人质中有位美国驻上海的《大陆报》记者莱伯斯,他后来幸运逃脱。为了报道整个事件,莱伯斯决定继续回到临城进行跟踪调查,并代表上海美国商会、红十字会携带大量药品、食品、衣物等物资到枣庄,对被劫持人质展开人道接济。

与此同时,莱伯斯曾经的同事、美国人卡尔·克劳和他的助手麦根,主动请求与莱伯斯一同前往枣庄参与救援。

抵达枣庄之后,莱伯斯搜集第一手资料,不断将采写好的新闻通讯发往上海报社。而克劳和麦根则一起加入美国救援团,负责食品、衣物及各种生活用品的运送工作。此时,虽然谈判仍在继续,不过双方达成了一项人道救援协议,即土匪允许人道组织通过其防区运送物资给人质,但必须同时给土匪提供补给。

为了给谈判人员及各国救助人员提供办公便利,北洋当局特地开去一列专列,停在枣庄车站作为办公之用。从美国救援团的办公地点到抱犊崮,有20公里的山路。克劳雇用30多个劳动力,每天往返运送生活物资。在运送物资的同时,被劫持到山上的外国人需要写信给山下报告山上的情况,或者委托山下的人,将家书代为邮寄给远方的亲友。

因此,救援团制备了一个能锁口的“邮袋”,用来装载山上与山下往来的信件。邮路两端各备一把钥匙,克劳保管山下救援团的钥匙;山上的钥匙,则由鲍威尔掌管。鲍威尔负责处理和分发送往山上的信件;送到山下的信件由克劳分发或向外投寄。在专列火车上,克劳准备了一个木箱作为信箱,上面漆着“Ban⁃dit Post”字样,翻译成中文就是“土匪邮政”。——这里俨然成了一个临时邮局。

就这样,山下救援团和山上被劫持人员之间,开通了“通讯”渠道。

3

“土匪邮票”诞生经过

那么,“土匪邮票”是如何产生的呢?这完全源于克劳恶作剧般的突发奇想。事后克劳也声称,制作邮票完全是出于游戏,“不过是为了打发一个无聊的下午而已”——由于谈判旷日持久,得找些乐子来消遣时光,美国人的乐观精神足见一斑。

克劳和麦根都有傍晚散步的习惯,为了解周边环境,他们经常结伴游逛。5月下旬的傍晚,他们闲逛到枣庄外的小村庄,发现那里是个集市。在一家刻字店门前,他们停了下来。克劳进店观看了店里摆设的样品,不由得暗暗惊叹,因为那些样品都雕刻得非常逼真。他们还发现,这家小小的店铺不仅会雕刻(刻字),而且还会印刷,印刷品的质量也令人满意。这时,克劳的脑瓜突然闪过一个念头:“‘土匪邮政’是独立的,在寄信的时候,如果能有一种‘土匪邮票’贴在上面,那该有多酷呀!”

必须承认,这是一个奇特而疯狂的想法!

不过话说回来,从想法到想法的实现,如果没有相应的条件,所有念头都只是一种空想而已。然而,制作邮票所需的一切,这家小店全都可以提供,简直太好了。

克劳抑制不住兴奋,将自己的想法告诉麦根,俩人一拍即合,马上行动。回到住处,克劳和麦根找来参考,连夜展开构思并着手设计邮票,经过多番修改调整,最终确定了图样。

第二天清早,他们兴冲冲地把图样送去刻字店,让老板按照图样刻出模板。老板很快便刻出了模板,然后开始印制——历史上唯一的“土匪邮票”就这样诞生了。

印出来的“土匪邮票”成品共有两种,分别为5分和10分,首次各印了300枚。两种邮票都为长方形,木刻制作,以黑色油墨印刷。由于没有齿孔机,只好采用手工裁剪,邮票周边呈无齿状。

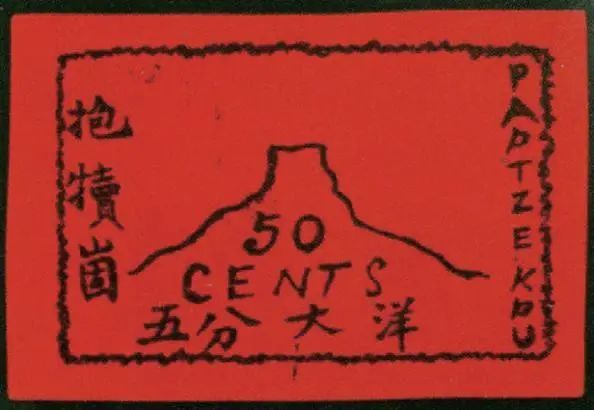

麦根负责设计5分红色图案。他以简单线条画了一座陡峭的小山冈,代表“抱犊崮”,即旅客被扣押的地方。邮票左右两侧,分别用中文和英文写有“抱犊崮(PAO TZU KU)”字样,周边画上锯齿状线条,代表邮票齿孔。这枚邮票主旨明了,设计简朴,却十分耐看。在雕刻的时候,由于刻字老板疏忽大意,在数字“5”后面多刻了一个“0”,从而使5分票变成了50分票,下面中文字仍然写着“五分大洋”。最后将错就错,仍当作“5分大洋”邮资使用。

5分红色邮票。

它印刷在一种红色的纸张上面,十分醒目。

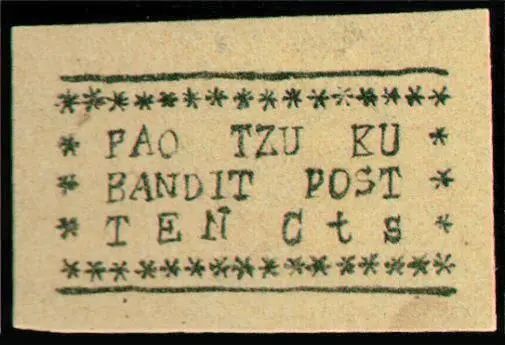

10分米黄色邮票由克劳设计。与5分票相比起来,它表现得更为直接:不单省略了图案,连中文也不要,只把英文字样分三行排列,其中写着:“PAO TZU KU BANDIT POST”(意为“抱犊崮土匪邮政”)。邮票周围以星状花边装饰,看起来既美观又简朴大方。这枚邮票印刷在一种米黄色的纸张上面,呈现古朴的年代感。

10分米黄色邮票。

邮票印好以后,克劳支付了两块大洋作为印刷费,便把600枚邮票送到被劫持的旅客手中。他在信中作出声明:今后无论谁往外寄信,都必须加贴两种邮票其中的一种,否则信件寄不出去。旅客虽有疑惑,但为了报平安,只得服从。而孙美瑶那班匪徒没人懂英文,根本不知上面写了些什么,因此也没人反对。

由于“土匪邮票”这种纸片并不是官方发行的有效邮资凭证,如果仅仅贴上它,在当时的邮政系统中并不能通行,所以每封寄往外地的信件,克劳都要在信件上加贴正式邮票,然后才交由邮局进行投寄。为了引导邮局工作人员在这两种邮票上盖邮戳,以制造实寄效果,克劳和麦根又耍了个心眼儿——故意将正式邮票和自制的“土匪邮票”并贴——在手起戳落之际,“土匪邮票”的名份可算落实了。

这些信件大都寄往上海,没过多久,“土匪邮票”的消息便在上海流传开来。不可多得的“土匪邮票”被邮商和集邮者视为珍品,原来那些深受同情的收信亲属,现在反倒成为别人羡慕的对象。由于“土匪邮票”确实与“临城劫车案”相关,一些媒体将两者联系起来,在报纸上进行大肆的炒作。《大陆报》作为第一家媒体率先披露了“土匪邮票”。接着,《申报》转载了《大陆报》的通讯,并在文章后面附上了“土匪邮票”的图案及文字说明:“此为抱犊崮匪徒发行之邮票,大小适如上图,英文译义,第一行为抱犊崮,第二行为匪邮,第三行为一角。纸色黄,其字类木刻,西人邮票收藏家视为珍品,而中国之污点,亦将从此长留矣。”

由于报纸媒体广泛宣传,“土匪邮票”引发社会的关注,有些传闻越描越离谱,比如上海某报竟夸大其词,说土匪既已自行发行了邮票,大有宣布“独立”之态势,云云。过了几天,《大陆报》又发表了一篇署名为“莱斯伯”的通讯,指出根本没有“土匪发行邮票”一事,所谓的“土匪邮票”是美国人克劳、麦根私自印制的两种纸片,让被困山中的人质贴在信封上,作为进出山邮件的通行证。莱斯伯身处第一现场,他的陈述是客观和可信的。

一时之间,“土匪邮票”知名度大增,众人趋之若鹜,一票难求。

既然邮票在上海难觅芳踪,那么在抱犊崮呢?许多邮商和集邮者便把目光转向克劳和麦根,他们写信给两人,询问得到“土匪邮票”的办法,甚至为此而不惜开出高价。当初在印制“土匪邮票之”时,克劳和麦根只是为了好玩和消遣,做梦也没有想到自己的“作品”竟会受到如此追捧,这大大满足了他们的虚荣心,使他们兴奋得一夜无眠。到了第二天,他们迫不及待赶往原来那家小店,发现邮票模板还在。于是,他们每种邮票各加印500枚,分别给上海的邮商和集邮爱好者寄去,销售邮票所得到的款项,他们也没有私吞,刚好填补了人质寄信的邮费。

不久,济南邮政局发现了端倪。为了弄清楚“土匪邮票”是怎么一回事,济南邮政局派人到现场进行查探与暗访,终于了解清楚事情的原委。最后,济南邮政局作出决定:从今以后,凡是贴有“土匪邮票”的邮件,不论是否贴有正式邮票,一律不予投寄,退回给寄信人。

据克劳的回忆文章考证,贴用“土匪邮票”的信件大约从5月20日左右开始,直到6月3、4日应该绝迹了——也就是说,“土匪邮票”顶多在邮政系统流通了半个月——多么短命的“土匪邮票”。

4

“土匪邮票”价值研究

“土匪邮票”自问世以来,因其非正式发行的身份,不断受到质疑及争议,但它的魅力和价值却随着时间的推移,越发凸显出来。由于发行时间短(不足一个月),发行数量少(每枚印量不过八百),更重要的是,“土匪邮票”与震惊中外的“临城劫车案”紧密联系在一起,故在往后一百年时间里,这些邮票变得越来越珍贵,身价也水涨船高,成为集邮者眼中的香饽饽。因为稀缺,市面上曾一度出现过不少仿制的赝品,真假难辨,几可乱真,如果仔细辨认,还是可以看出其中的门道来的:真品为木刻印刷,而绝大多数赝品,采用石刻印刷。虽然石刻更精细一些,但恰恰是肌理的那种细腻出卖了它,真品的质朴与粗陋,无疑更贴近它的原生属性。

那么,从史学的角度来看,“土匪邮票”的价值到底在哪里呢?归纳起来,大致有两点:

第一,邮效价值。虽然克劳的初衷不乏游戏成分,但他当时也是想将收寄件规范化,行使小范围内“邮政”的职能——当时的“土匪邮政”就是明证——邮票产生的目的,仍是供贴信使用的。事实上,我们在研究邮史时,观照邮递效力的标准不是看它是否由政府官办,而是要看其邮递过程是否得以完成,以及通过何种方式去完成。过去的民信局、侨批局都属于民办性质,我们不能因此而否认其邮史意义和作用。何况,人质们确实是用“土匪邮票”来贴信的,尽管信件送到枣庄后仍需另贴正式邮票,但以史论,“土匪邮票”的确在特殊时期基于实际用邮需要(而非集邮目的),在邮政当局无法运作的路段——抱犊崮到枣庄之间作为某种凭证(不一定是付费凭证),来完成通信的目的。也就是说,它实际上行使了从抱犊崮到枣庄这一段邮路之间的邮递效力,这一点邮史应该给予确认。

第二,史料价值。“土匪邮票”不是邮政当局(或邮政当局授权)发行的正式邮票,然而,它直观地见证和记录了那段特定的史实,作为事件的一个佐证,具有相当重要的史料价值。在一些研究中,“土匪邮票”是以实寄封的面目出现的,其意义已由属性问题转化为邮史研究问题;其落脚点已由“票”转化为“史”;其展示方式是整个封(复合邮品),而“土匪邮票”只是封的一个组成部分。事实上,有些本来很普通的实寄封,由于上面留下了某个具有邮史意义的非邮政痕迹(如票签、戳章、手迹、印刷的图文等)而变得不普通起来,这样的实例并不鲜见。

这两个价值弥足珍贵,再加上它稀少的印量,从某种意义上说,“土匪邮票”算得上是“珍邮”了。

产生于特殊背景和机缘之下的“土匪邮票”,其邮票形式与运作模式,放眼世界都可谓独一无二,找不到类似的案例,而它背后的故事也让世人好奇地追寻,津津乐道。更有好事者为它申请了世界吉尼斯纪录。经过吉尼斯总部的严格考察,2010年“土匪邮票”被收入世界吉尼斯大全当中,入选理由为“世界上唯一由罪犯开办的邮政所发行的邮票”。这个理由有点似是而非,准确来说应该是:“世界上唯一由救援组织与劫持人质共同开办的邮政所发行的邮票”。

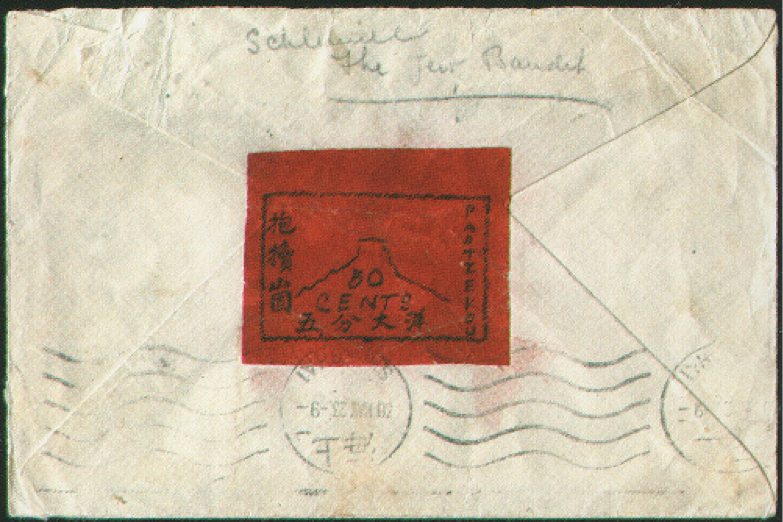

来自青岛的国际级邮展评审员陆游先生对土匪邮票实寄封片的存世量进行过大量考证。据他统计,在存世的实寄封片中,贴有土匪邮票的共有6封1片,其中贴5分票的实寄封有4件,实寄片1件;贴10分票的实寄封2件,实寄片目前还未见到。而同时贴有两枚邮票的实寄封仅有1件,称得上存世孤品。从存世的这些实寄封片来看,土匪邮票上面都没有销盖邮戳,所以暂时没发现集邮界传统的信销票存世。以后会不会有销戳的土匪邮票浮出水面,拭目以待。这些实寄封片收藏在哪些人手中呢?目前,确切知道的是青岛的陆游先生、台大何辉庆教授、集邮家张振珊、李东阁和日本的集邮名家水源明窗等人。

陆游先生收藏的抱犊崮土匪“邮票”实寄封。

来欣赏一下陆游先生的藏品:抱犊崮寄上海实寄封,正面左上角贴帆船邮票3分一枚,枣庄1923年5月28日邮戳盖销邮票,背面贴抱犊崮土匪“邮票”5分一枚,上海5月30日机盖到达戳恰巧略压盖在此票上,严格来说,这还算不上是盖销邮票。这枚封是陆游先生2001年底在美国邮市上偶然遇到的。由于该封的主人不知道此为何物,所以索价甚低,陆先生捡了个漏,立马将其收入囊中。该封作为荣誉类展品,先后应邀参加了2004年在新加坡举办的WSC 2004 FIP世界邮展,及同年在摩纳哥举办的MonacoPhil2004世界珍邮展览,可见其珍邮地位已为世人所公认。

撰文/谭夏阳

编辑/刘亚光

校对/薛京宁