《而天空另有光明》

作者:陈力川

版本:北京时代华文书局

2025年6月

“奥德修斯在卡吕普索(Calypso)那里可以选择永生或故土。他选择了故土,同时也选择了死亡。一个如此简单的高贵举止今天对我们是陌生的。”

——阿尔贝·加缪

阿尔贝·加缪,法国作家,1957年获诺贝尔文学奖。代表作为《局外人》《鼠疫》等。

加缪的故乡阿尔及利亚与希腊一海之隔。1939年加缪和他未来的妻子弗朗希娜·福尔(Francine Faure),还有几个阿尔及尔的朋友,买好了9月2日启程去希腊的船票,但9月1日,德军的装甲车开进波兰,大战在即,地中海的天空骤然蓝得令人不安,加缪和他的朋友们不得不取消计划中的旅行。9月3日,英法两国先后对德宣战,二战正式爆发。其时,加缪担任《阿尔及尔共和报》的编辑,像所有年轻人一样,他也报名参军,但因肺结核被免除兵役。1946年,加缪在《地狱中的普罗米修斯》中回忆说:“战争爆发那年,我本应该乘船重复奥德修斯的航行。那个时代,即使一个贫穷的青年人也可以奢侈地计划迎着阳光穿越大海。”1953年,加缪还在《返回提帕萨》中写道:“1939年9月2日,我没能如期去希腊。战争反而来到我们这里,之后覆盖了希腊本土。”

返回伊萨卡

加缪第一次去希腊没有像他年轻时计划的那样“穿越大海”,而是飞越了大海。1955年4月底,他受法国驻希腊大使馆和希法文化联盟的邀请,去雅典参加“欧洲文明的未来”研讨会。加缪在《手记》中详细记录了这次飞行的路线:“阿尔卑斯山。岛屿一个接一个缓缓地与我们在海上相会:科西嘉(Corse),萨丁(Sardaigne),远处的厄尔巴(Elbe)和卡拉布里亚(Calabre)。凯法利尼亚(Céphalonie)和伊萨卡在黄昏中若隐若现。之后是希腊的海岸,但在夜色中,伯罗奔尼撒(Péloponnèse)肌肉发达的手掌变成一个昏暗而神秘、覆盖着雪花莲的大陆,雪峰在远处闪闪发光。仍然明亮的夜空中有几颗星星,之后是一钩弯月。雅典。”

第二天,4月27日上午,加缪第一次登上了神往已久的卫城:“风驱散了所有的云,洁白、刺眼的强光从天而降。整个上午都有多年来一直在这里的奇异感觉,就像在自己家中,甚至语言的不同也没有妨碍。……在好像被风刮到骨头的神庙和地面的石头上,11点的阳光倾泻下来,又弹起,碎成千万把炽热的白剑。阳光搜查眼睛,使其流泪,以刺痛身体的速度进入体内,将其掏空,施以某种肉体上的侵犯,同时清洗它。出于习惯,眼睛一点一点睁开,此处那放肆的美(是的,这一古典主义的非凡胆量使我震惊)被迎进一个经阳光净化的生命。”希腊的春天短暂而绚丽,野花肆意绽放,卫城废墟中长满了暗红色的虞美人,有一朵孤独地长在光秃秃的石头上。草木在废墟中欣欣向荣,干燥的空气极具透明度,在笔直而纯净的光照下,卫城的峭壁好像是为永久托起帕特农神庙而造,地势与建筑的完美结合抹去了二者之间的界限,自然与人工的平衡感油然而生。“人们在这里要抗拒一种完美已经成为过去,此后的世界不断没落的想法。但这个想法最终还是会让人心碎。”

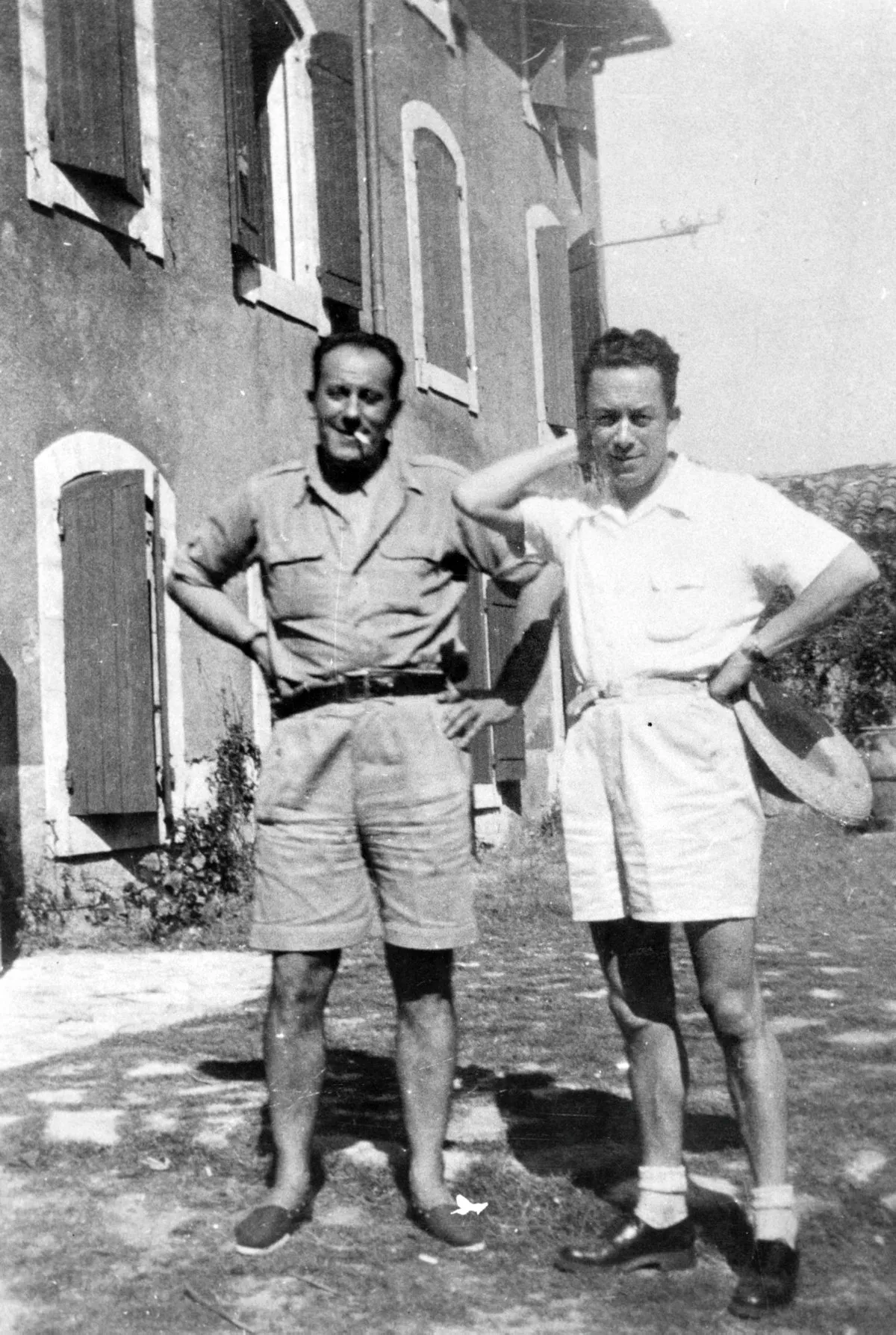

加缪在希腊。

几年来,因《反抗的人》一书与萨特在苏联共产主义问题上的论战使加缪身心疲惫。半年前,阿尔及利亚战争爆发,加缪既指责法国殖民当局的暴行,又谴责阿拉伯民族解放组织的恐怖行径,这种两边不讨好的中间立场使他陷入进退失据的尴尬境地。而此时,雅典卫城正用她残缺的完美使加缪的精神康复。希腊好像代替了正在流血的阿尔及利亚,成为他新的故乡,就像奥德修斯经过十年艰辛的漂泊,终于结束流亡,回到了他的家乡伊萨卡。那种心情不是久别重逢可以形容!这一天距离加缪1939年那次流产的旅行计划已经过去了16年。

神话和悲剧的希腊

加缪的哲学思考和文学写作以古希腊文化为根基,无论在《婚礼集》《局外人》《西西弗神话》中,还是在《反抗者》《夏》《堕落》和《流亡与独立王国》里,古希腊神话作为参照系时隐时现。加缪曾用希腊神话的人物来命名他的三个创作阶段:一、荒诞(西西弗);二、反抗(普罗米修斯);三、限度(涅墨西斯)。然而长久以来,地理上的希腊对加缪遥不可及,他常怀着一颗“希腊心”想象拥有数千岛屿的爱琴海的轮廓,在那个完美的世界,天地、海域和人类有着最和谐的比例。

希腊语用κόσμος(kósmos)称呼世界,其本义是“秩序”。古希腊人认为世界是一个有秩序的整体,自然与人类之间存在某种紧张的和谐和脆弱的平衡。和谐与平衡都需要限度,这正是加缪在1955年4月28日雅典会议上讨论的一个题目。他说:“如果今天,在巴黎的一个研讨会上,你提到限度这个概念,一千双浪漫主义的手臂会举向天花板。对于我们的知识分子来说,限度不过是资产阶级恶魔般的适度。其实完全不是这样。限度不是对矛盾的拒绝,也不是矛盾的解决方法。在古希腊文化中,如果我在这一点上的知识够用,限度一向是对矛盾的认可和无论发生什么情况都保持平衡的抉择。”20世纪50年代中期的法国知识界经历了一场萨特和加缪围绕革命和反抗的问题展开的思想论战。加缪主张将反抗建立在人类行动的界限之上,设限是为了防止反抗沦为暴力革命的工具,因为革命的思想包含“全面破坏”和“无限制奴役”的倾向。在社会和政治领域,限度作为调解矛盾的方法关系到个人的权利和义务的平衡:“人权是我们需要捍卫的价值,但这不意味着这些权利是对义务的否定。反过来,也一样。”“自由有一个界限,公平也有一个界限,自由的界限存在于公平之中,也就是说在他人的存在和对他人的承认之中,公平的界限存在于自由之中,也就是人按照他本来的样子在一个集体中存在的权利。”

在以萨特为代表的左派知识分子看来,暴力对于建设一个新世界是必不可少的。弗朗西斯·让松讥讽加缪是一个不愿意弄脏手的“漂亮的灵魂”;安德烈·布勒东攻击他说:“加缪使劲儿让人相信的这个反抗的幽灵是个什么东西,它又隐藏在什么后面?一种反抗,若把限度引进其中,被掏空激情的内容,还剩下什么?”加缪认为,“20世纪的革命声称以经济为依据,其实它首先是一种政治和一种意识形态。就其功能而言,它无法避免恐怖和对现实施加暴力。无论其意图如何,它从绝对出发塑造现实。相反,反抗以现实为依据,在一场持续的战斗中走向真理。”如果让时间做裁判,加缪无疑是这场论战的胜者,尽管有限度的反抗与暴力革命的争论并没有因此而结束。20世纪的历史证明,德国法西斯以国家社会主义的名义、苏联以共产主义的名义、西班牙佛朗哥独裁政权以反共的名义所实行的迫害和杀戮都是用某种社会目标使大规模的犯罪行为合法化。在加缪看来,“所有刽子手都是一家的”。

雅典讨论会的第二天,加缪以“悲剧的未来”为题做了一个讲座。他指出我们生活在一个悲剧性的时代,然而这个时代没有创造出古希腊悲剧的平衡艺术:“古代悲剧永恒的主题是不可逾越的界限。两股各具合法性的力量在这一界限的两侧相遇,并发生激烈和不间断的冲突。对这一界限的误判,想打破这一平衡,意味着毁灭。”界限是对立的两股力量的触点,也是生命与死亡共享的平衡点。这一思想贯穿在古希腊的哲学、诗歌,特别是悲剧之中。由此派生的节制和限度的观念是加缪称为“正午思想”(La pensée de midi)的核心,即中庸和平衡的思想。加缪解释说:

“这一平衡力量,这种有分寸地安排生活的精神正是给予人们称之为太阳思想的悠久传统以生命力的精神,在那里,自古希腊人以来,自然总是与变化相平衡。”

“我们流放了美,希腊人为她拿起武器。这是第一个不同,而且由来已久。希腊思想一向坚守在界限的理念之中。它什么也不推向末端,无论是神圣的事物,还是理性。它将一切都加以考量,用光平衡影子。相反,我们的欧洲是过度的女儿,在征服全体性的路上狂奔。……涅墨西斯,适度的女神,不是复仇女神,对此保持警惕。所有越过界限的人都会受到她无情的惩罚。”

“对希腊人来说,价值先于行动而存在,并准确划出行动的界限。现代哲学将其价值置于行动之后。它们不是价值,而是变成价值。我们要在历史完成后才认识它们的全部。”

“但希腊人从未说界限是不可逾越的。他们说界限是存在的,敢于越界的人会受到无情的惩罚。在今天的历史中,这是无可辩驳的。”

以上四段引文出自《反抗者》中的“正午思想”和《夏》中的“海伦的流放”,其写作时间相隔三年,但结论是一致的:古希腊和地中海的平衡思想与当代极权主义的“过度行为”相对立。“欧洲从来都处在正午和子夜的斗争之中。……在欧洲的深夜,太阳思想,有双重面孔的文明等待曙光。”

从青年时代起,加缪就开始用两极平衡的概念表达他对事物的看法。这从他的一些著作或章节的题目上就可以看出来:《反与正》《是与否之间》《流亡与独立王国》《不当受害者,也不做刽子手》《正义与仇恨》《反抗与随波逐流》《反抗与奴役》《虚无主义与历史》《反抗与革命》《节制与过度》。加缪的思想试图在“存在与虚无”的形而上二项式中,在“拒绝与赞同”“肯定与否定”的二难推理中接近一种平衡的真理。在雅典会议上,加缪在回答“什么是欧洲文明的主要特征”这个问题时说:

“欧洲文明首先是一种多元文明。我想说它是思想、异议、价值多元的地方,也是无穷尽的辩证法的地方。欧洲有生命力的辩证法不会通向一种极权的、正统的意识形态。这一多元主义一直是欧洲自由观念的基础,在我看来,它是我们文明的最重要的贡献。它今天处于危险之中,这正是我们必须努力保护的。”

感官和现实的希腊

在1945年的一个访谈中,加缪说:“我不是一个哲学家,我对理性的信念不足以使我相信一个体系。我感兴趣的是知道如何做人。”加缪的艺术家气质使他对绝对理性和任何一种哲学体系持怀疑态度。在雅典会议上,加缪提请听众注意这样一个问题:唯理性主义是否在某种程度上造成人类感性的萎缩,并逐渐使个人的世界变得贫瘠?对这个问题,加缪的看法与诗人勒内·夏尔很接近。夏尔认为那些唯理性主义者 “无节制地服从谎言和恶的法庭”,而“诗歌是感觉的神秘教义,是一种显然的真理……”。诗人好像希腊神话中的睡神许普诺斯(Hypnos),是能在黑夜中见到光的人。诗人的天职是用感性之光观照世界,所以他会为美而流泪。《许普诺斯笔记》是夏尔题献给加缪的一本散文诗集的名字。1948年,加缪在介绍夏尔的广播节目中,用富于感性的语言说:“他是新的。他的美妙的新是古老的。那是正午的太阳的新、活水的新、一对男女的新、自然的秘密的新、面包和葡萄酒的新、不厌倦的美的新。他新得像忠实的土地希腊、像前苏格拉底派,他认同他们的悲剧的乐观主义。他是幸存者中唯一活着的人,他从头继承正午思想的坚韧而罕见的传统。”夏尔的诗歌是南法普罗旺斯的一眼喷泉,那是地中海的光、沃克吕兹(Vaucluse)山脉的雪、吕贝隆(Lubéron)山谷的风和索尔格(La Sorgue)的河水凝结成的文字,加缪称之为“恢复健康的话语”,可以治愈“世界的溃疡”。

加缪(右)和勒内·夏尔。

雅典会议和讲座后,加缪终于得以实现他23岁时“看希腊”的梦想。“我走过的整个希腊此时都长满了虞美人和几千种花”:米科诺斯岛(Mykonos)忍冬的味道,爱琴娜岛(Égine)让人透不过气来的百合香,塞萨洛尼基(Salonique)弥漫的海盐味……到处是“废墟和野花的岛(虞美人,牵牛花,紫罗兰,紫菀)。”加缪好像恢复了在巴黎失去的嗅觉,这种感官的快乐因他长期受肺结核的折磨而弥足珍贵。在阿伽门农(Agamemnon)的王国迈锡尼(Mycènes),加缪度过了“世界上最美的黄昏”:“为收到这大块的永恒远道而来是值得的。此后其余的都不重要了。”看着逐渐从视线中消失的提洛岛(Délos),加缪好像经历了一次失恋:“我第一次怀着一种痛苦的心情看着一片我喜爱的土地消失,我可能在死前再也看不到它了”。月亮“很快升到天上,照亮水面。我看着它,直到午夜,我倾听船帆,内心伴随着摇动的海水拍打船舷”。“离开提洛岛以后,除了那些山峦的平和、温柔的影子、鸟鸣啾啾的寂静,我什么也感受不到了。”“幸福,终于,近乎流泪的幸福。因为我想留住这种难以言说的快乐,把它抱紧,然而我知道它终会消失。这些天来,它一直在暗中持续,今天它使我那么痛苦,以至于我觉得只要我愿意,每次都能重新找回同样的快乐。”

然而一路上,加缪并没有一味沉浸在幸福和快乐之中。在沃洛斯(Volos),他看到百分之八十的房屋毁于不久前发生的地震。整个城市,包括医院,都架起了帐篷,教堂的弥撒露天举行,市长在倒塌的房子旁接待加缪,理发师在院子里为他理发。在忒罗尼亚(Thronia),加缪看到岛民生活的贫困,“破烂的房屋”,“衣衫褴褛,但看上去还算健康的孩子”。在雅典东南方45公里处深入爱琴海的岬角苏尼翁(Cap Sounion),加缪度过了他称之为“完美的时刻”,但当他的视线落在对面海域的马克罗尼索斯岛(Makrónissos),又称长岛的时候,陪同人员告诉他那就是二战结束后希腊内战时期(1946—1949)建立集中营的地方,关押过数万名希腊民族解放军和民族解放阵线的官兵,以及共产党员、作家、演员、音乐家、僧侣等政治犯,他们大都是纳粹占领期间抵抗运动的战士,其中就有希腊的大诗人扬尼斯·里佐斯。1949年八九月间,他把在这所集中营中写的诗密封在瓶子中,埋在地下,后来汇集在《石头时间》(Temps pierreux)中发表。在马克罗尼索斯岛,数千名共产党员和左翼人士遭军事法庭严刑拷打后被处决。1949年3月加缪曾签名呼吁赦免被判死刑的希腊知识分子。1950年11月,他曾与希腊政府斡旋,要求重新审理他们的案件。1955年12月6日,从希腊回来6个月后,加缪在法国《快报》(L’Express)上发表题为《希腊孩子》的文章,抗议英国统治者武力镇压塞浦路斯反对英国驻军的示威者:“几个星期以来,反抗的塞浦路斯有了一个面孔,他就是被英国法庭判处绞刑的年轻的塞浦路斯大学生米歇尔·卡拉奥利(Michel Karaoli)。在阿芙洛狄忒诞生的幸福的岛上,人也可以这样恐怖地死去。”1959年三四月,由于加缪的干预,以威胁国家安全罪名被判刑的希腊共产党议员马诺里斯·格雷左(Manolis Glezos)获释。

加缪同情希腊共产党员并非赞同共产主义,而是出于人道情怀。加缪的道德观不是来自宗教,也不是来自任何一种意识形态,而是来自对苦难的同情心和对人类生存境况的共情意识。他对遭受纳粹主义和“苏联体制的集中化特征”时期迫害而流亡西方的东欧知识分子同样关切。他与匈牙利作家阿瑟·库斯勒(Arthur Koestler)、波兰诗人切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz)和苏联卡廷大屠杀的幸存者波兰军官约瑟夫·恰普斯基(Józef Czapski)会面并通信。汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)1952年4月30日与加缪见面后说,他“毫无疑问是目前法国最好的人”。阿伦特还在给她的导师卡尔·雅斯贝尔斯的信中将加缪和萨特做了比较:“萨特可能比加缪更有天赋,但加缪更重要,因为他更严肃、更诚实。”米沃什在加缪逝世后发表的悼文中说:“(加缪)——我相信我可以代表其他人这么说——几乎是所有法国当代作家中与我们最亲近的人。……我不知道是什么保护阿尔贝·加缪抗拒在巴黎知识分子中流行的那种随大流的风气。是非洲的海滩,还是一种没有资产阶级‘良心不安’的贫民出身?”在加缪与法国左派知识分子的论战中,东欧的流亡者是少数支持他的群体,因为他们有一个共同的认知,即纳粹和“苏联体制的集中化”是20世纪极权主义的两种形式。反对纳粹主义和“苏联体制的集中化”的斗争不是反对德国和苏联、德意志民族和俄罗斯民族的斗争,而是人类反对极权主义,或者说是文明世界反对一种反人类的意识形态的斗争。在加缪看来,左派知识分子在理论上否认革命的界限比拒绝接受苏联集中营存在的事实更为严重,因为这个界限是现实的边界,对界限的无知或无视导致革命者背离现实,使革命迷失了方向,陷入“虚无主义”和“为运动而运动”的泥沼。

月桂和迷迭香

加缪第二次访问希腊是在1958年夏季,同行的还有他的出版人米歇尔·伽利玛(Michel Gallimard)夫妇,后者租了一条游艇。巴黎对加缪在阿尔及利亚危机四伏的时候去希腊游船很愤慨,尤其听说加缪的情人、西班牙籍演员玛丽亚·卡萨雷斯(Maria Casarès)也去与他相会。在阿尔及利亚问题上,加缪提出建立法阿联邦—阿尔及利亚自治的折中方案,人们嘲笑他天真幼稚;他拒绝发表意见,人们又责备他沉默。加缪好像投入了一场注定没有盟友的战斗,他不愿意在法属阿尔及利亚和独立之间做选择而被两个阵营都视为叛徒,他发出的声音到处碰壁,最让他无法想象的是阿尔及利亚独立将导致上百万“黑脚”被迫离开他们的故乡。但他心里知道最后的希望破灭了,从独立战争的第一天起,阿尔及利亚已经踏上了一条不归路。在心灰意冷的时候,他选择回到他的精神故乡——希腊。

加缪在希腊。

当5月底的第一波热浪滚过,繁花似锦的春天很快褪去绚丽的色彩,整个希腊都换上了蓝白色的夏装。虽然相隔三年多的两次希腊行都历时20天,可他在《加缪手记》中对第二次旅行的记录只有第一次的三分之一,但他对希腊的感情一如既往——这个充满阳光、芳香和永恒瞬间的世界可以使他忘却一切。

6月10日,抵达雅典的第二天,加缪重返卫城,可这一次却因一个代号“O”的人扫兴而归。他在《加缪手记》中谈到他的时候说:“卫城不是一个人们可以说谎的地方。”上过卫城的人都能体会加缪的话,这样圣洁的地方不是跟任何人都可以去的。同一天,经过两小时的飞行,加缪一行搭乘的飞机在罗德岛的麦田中降落,“风使短麦秆和花丛如海浪般向蓝色的大海翻滚”。在给他青年时代的哲学老师让·格勒尼埃的(Jean Grenier)的信中,加缪写道:“我一大早离船,一个人,去距离20分钟的罗德岛海滩游泳,一个人。水清澈,温暖。早上初升的太阳暖洋洋的,但不发烫。美妙的时刻将我带回20年前马德拉格的早晨,那时我睡眼惺忪地从距离大海几米远的帐篷中出来,钻进还在沉睡的海水。”在这几行字中,我们看到在加缪笔下多次出现的三个词:太阳、沙滩和海水,这三个词对加缪有着特殊的意义。1958年他在《反与正》的再版序言中写道:“首先,贫穷对我从不曾是一种不幸:阳光在其中播撒它的财富,甚至我的反抗也被它照亮了……为了改正一种天生的冷漠,我被置于贫困和太阳的中间。穷困阻止我相信太阳之下和历史之中一切都好;太阳让我明白历史并非一切。”“人们在世界上看到许多不公平,但有一个人们从来不说,这就是气候的不公平。我不知道,我在很长时间是这一不公平的受益者之一。”阳光和大海虽不能消除贫困,但可以暂时抚平人间的不平等。地中海的自然环境造就了加缪不知怨恨的性格。

加缪的第二次希腊行也是穿行在海岛之间的一次感官复苏之旅:林多斯(Lindos)混杂着海水、驴粪、干草和烟味的热气;离希俄斯(Chios)几英里水面上海风刮来的夹竹桃的味道;斯科派洛斯岛(Skopelos)的茉莉花和石榴花的淡香;德尔菲(Delphes)剧场夜晚的气息……

不知道是否与这次旅行有关,加缪从希腊回来十多天后,在《加缪手记》中写道:“真理是唯一的权力,轻快的、无穷尽的。如果我们能够只靠真理和只为真理活着该多好:我们身上年轻的和不朽的能量。真理之人不老。再努力一下,他就是不死的。”加缪在给玛丽亚·卡萨雷斯的信中经常透露他对衰老的厌恶,不知道他是否曾有早逝能够抗拒衰老的想法?

第二次希腊行约一年半以后,加缪乘车从普罗旺斯回巴黎,在枫丹白露以南的5号国家公路上,米歇尔·伽利玛驾驶的跑车(Facel-Vega)突然偏驶,撞在道旁的一棵梧桐树上,时间是1960年1月4日13点55分。人们在加缪的皮包里发现了他未完成的自传体小说《第一个人》的手稿和两本笔记,衣兜里有一张当天亚维农至巴黎的火车票。

在卢尔马兰村(Lourmarin)加缪朴素的墓旁种着月桂和迷迭香,这两种源自地中海盆地的植物永远陪伴着他……

2020年6月于巴黎

PS:本文摘选自《而天空另有光明》一书,大标题较原文有改动。

原文作者/陈力川

摘编/张进

编辑/张进