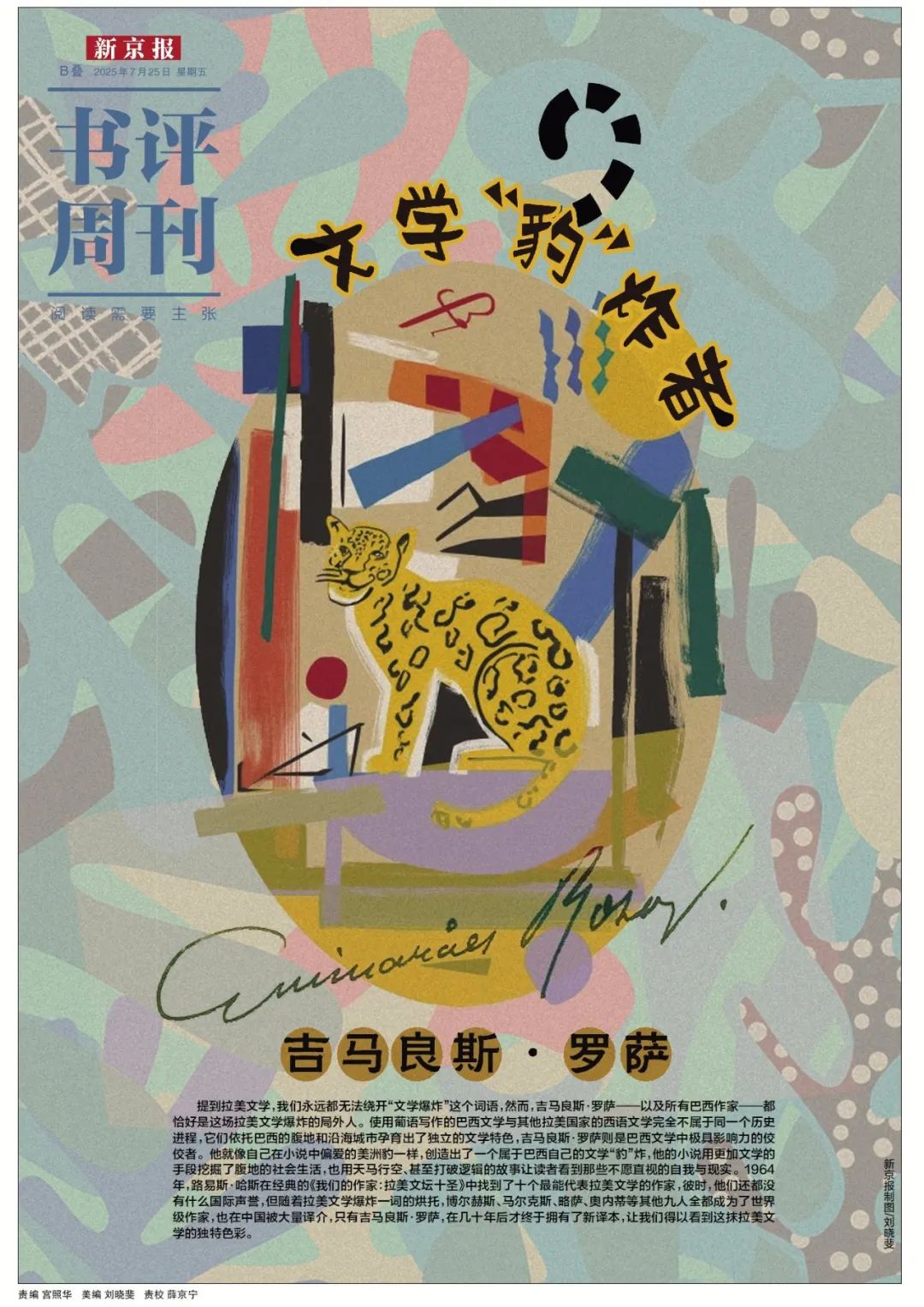

提到拉美文学,我们永远都无法绕开“文学爆炸”这个词语,然而,吉马良斯·罗萨——以及所有巴西作家——都恰好是这场拉美文学爆炸的局外人。使用葡语写作的巴西文学与其他拉美国家的西语文学完全不属于同一个历史进程,它们依托巴西的腹地和沿海城市孕育出了独立的文学特色,吉马良斯·罗萨则是巴西文学中极具影响力的佼佼者。他就像自己在小说中偏爱的美洲豹一样,创造出了一个属于巴西自己的文学“豹”炸,他的小说用更加文学的手段挖掘了腹地的社会生活,也用天马行空、甚至打破逻辑的故事让读者看到那些不愿直视的自我与现实。

1964年,路易斯·哈斯在经典的《我们的作家:拉美文坛十圣》中找到了十个最能代表拉美文学的作家,彼时,他们还都没有什么国际声誉,但随着拉美文学爆炸一词的烘托,博尔赫斯、马尔克斯、略萨、奥内蒂等其他九人全都成为了世界级作家,也在中国被大量译介。

只有吉马良斯·罗萨,在几十年后才终于拥有了新译本,让我们得以看到这抹拉美文学的独特色彩。

本文内容出自新京报·书评周刊7月25日专题《吉马良斯·罗萨:遗失在巴西的世界级作家》的B02-B03版。

B01「主题」文学“豹”炸者 吉马良斯·罗萨

B02-B03「主题」吉马良斯·罗萨:遗失在巴西的世界级作家

B04「主题」吉马良斯·罗萨:在欣赏魔幻中逃避自我

B05「主题」巴西文学,拉丁美洲的独立王国

B06-B07「社科」驯化激情:斯宾诺莎的形而上学

B08「历史」从听觉中发现历史现场的新感知

巴西作家罗萨的短篇小说《河的第三条岸》可谓一个传奇。早在50多年前它就被译介到了中国,并对当代作家产生了难以估量的影响。余华将该篇列入“影响一生的十大短篇小说”,多次向读者和学生推荐;阎连科、徐则臣对其赞赏有加;格非和苏童的文本中回响着河流的水声;曹文轩将它选入“大语文”系列课外读本;它还出现在了高考语文试卷上……

余华编选的《温暖的旅程:影响我的10部短篇小说》(新世界出版社,1999年版)中收录了《河的第三条岸》,“世纪末”的一代文学青年,有许多人是通过这本书了解到了罗萨的这篇小说。

然而令人费解的是,该篇在国内的广泛传播却从未将作家罗萨之名真正送入中国读者的视野。在相当长的时期内,中文世界难以觅寻到罗萨其他作品的踪迹——诗人胡续冬将这一反常现象称为“孤译”,更首次将罗萨的六篇短篇小说从葡语译成中文。但罗萨的整体性译介依然迟迟未到。

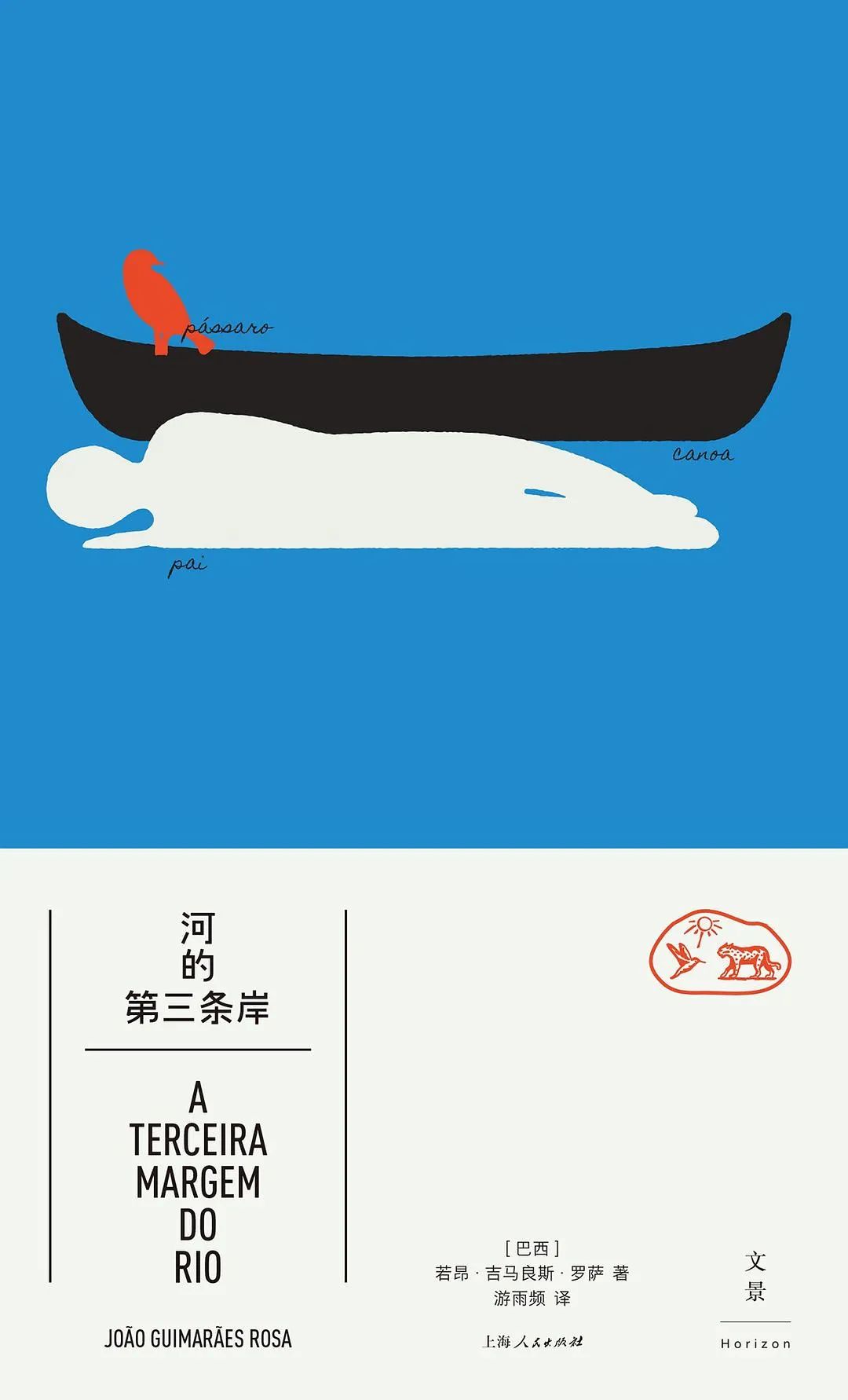

《河的第三条岸:罗萨短篇小说精选集》作者: [巴西] 若昂·吉马良斯·罗萨,译者:游雨频,版本:世纪文景 | 上海人民出版社,2025年6月。

直到近日,世纪文景在国内首次推出罗萨短篇小说精选集《河的第三条岸》,中文读者在翘首等待三十余年后,终于可以真正走近罗萨,一窥这位巴西伟大作家的风貌。

撰文丨游雨频

赞美与误读

罗萨完全当得起“巴西国宝级作家”之称。他是“文学爆炸”见证之书《我们的作家》中唯一列席的巴西作家,诺贝尔文学奖得主马里奥·巴尔加斯·略萨不无惋惜地评价其“本应获得诺奖”。挪威书会曾公布由五十四国一百位著名作家选出的“史上最佳百部文学经典”,巴西唯一上榜的便是罗萨的长篇代表作《广阔的腹地:条条水廊》。巴西现代史学奠基之作《巴西之根》的作者塞尔吉奥·布阿尔克·德·奥兰达曾如此评价:“我不敢贸然进行比较,因此我不会说罗萨的作品是巴西文学史上最伟大的。但我要说的是,在巴西作家中,至今没有其他任何人的作品能像他的创作那样,给我如此强烈的感受——那绝对是天才的造物。”

然而,“明珠蒙尘”的憾事并非仅仅发生在中国。作为葡语母国的葡萄牙,竟然直到六十多年后才出版《广阔的腹地:条条水廊》。美国的译者和编辑倒是在20世纪60年代就率先着手引进罗萨的一系列作品,但或许因为翻译不佳的缘故,市场始终反响平平。“文学爆炸”热潮过后,美国近三十年再未出版过罗萨作品的新译本。

外版传记书封上的罗萨漫画。罗萨通晓20多门语言,同时受流行语和方言的影响,在写作中博学地创造了大量新词和语法。其长篇代表作《广阔的腹地:条条水廊》被誉为“巴西版《尤利西斯》”“几乎不可译的天书”。

即便在同时代的同胞和同行之间,罗萨那如“挑衅性原创艺术”的语言也经常引发两极化的评价。以作家巴尔博萨·利马·索布里尼奥为代表的相当一部分读者都认为,罗萨的创作“不过是对乔伊斯《尤利西斯》的拙劣模仿,自然难逃一切仿作的通病”。诗人费雷拉·古拉尔和小说家佩尔米尼奥·阿斯福拉翻了几十页书便再也读不下去。而另一方面,同为巴西国宝级作家的若热·亚马多曾直言:“巴西的语言在罗萨之前是一门,在他之后是另一门。”拓展了葡语书写可能性的著名女作家克拉丽丝·李斯佩克朵同样不吝赞美:“他创造力的疆域令我无从揣度,我竟读得痴了。他那连语调都臻于完美的语言,直抵我们灵魂深处的隐秘。他不仅创造了语言,更发现了真理,或者说,创造了真理。天才!除此之外,还能用什么词形容他呢?”巴西现代最伟大的诗人卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德在罗萨逝世三天后发表悼亡诗,将罗萨的腹地宇宙誉为“平庸语言的流放地”。

对于批评和争论,罗萨早已见惯不惊:“许多批评家对我发起攻击,却全然不解我的创作。他们给我扣上各类罪名,指责我风格浮夸、沉溺虚幻。与这些以文字暴露自身无能之人对话实无可能,因为我与他们之间缺乏对话的基本前提:相互尊重。”

正如罗萨所言,批判者之所以缺乏对其创作的尊重,一是源于不了解——不了解罗萨的生平经历与创作本源,从而武断地将其贬低为模仿者;二是源于不理解——不理解罗萨“语言炼金术”的价值,反被一叶障目,忽视了其文字之下澎湃的力量、生命与真理。了解是理解的前提,只有了解罗萨特立独行的成长道路与文学生涯,才可能真正理解罗萨的创作从何处来、向何处去。

“不务正业”的医生与外交官

翻看罗萨的作品列表,读者很可能会将他归于大器晚成的作家之列——他著有短篇集和杂文集六部,中篇集、长篇小说、诗集各一部,有四部在死后出版,其余著作也基本在生命的最后十年才得以面世。事实上,罗萨很早便开始写作,只是很晚才将作品发表出来。他将自己评价为“温吞而孤独”的作家,就像摄影师镜头前的美洲豹,敦实、谨慎又好奇,暗中观察人类的时间倒比人类观察到它的机会多得多。

这种厚积而“爆发”的创作轨迹,或许正如莫桑比克作家米亚·科托所言:“要达到(像罗萨这样)与写作亲密无间的境界,必须成为作家——真正的作家。但在此之前,必须成为一位‘非作家’。”正是罗萨丰富多彩的“非作家”经历为其创作提供了深厚积淀。他曾这样总结道:“作为医生,我体会到痛苦的神秘价值;作为反叛者,我领悟到良心的价值;作为士兵,我感受到濒临死亡的价值;还有作为外交官的经历,以及与马、牛、宗教和语言打过的交道……这一切全都塑造了我的内心世界。”

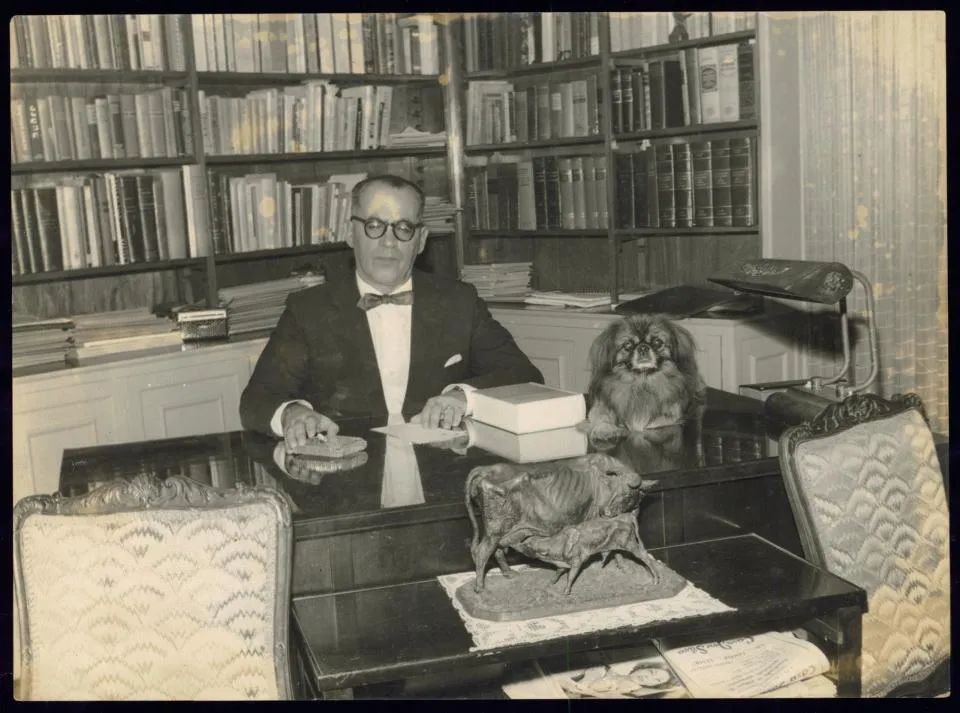

“作为医生,我体会到痛苦的神秘价值;作为反叛者,我领悟到良心的价值;作为士兵,我感受到濒临死亡的价值;还有作为外交官的经历,以及与马、牛、宗教和语言打过的交道……这一切全都塑造了我的内心世界。”——在罗萨的桌子上,摆着一件母牛哺乳的小雕塑——真实的母牛恐怕无法挤进这间插架满墙的书房里。

20世纪初,在米纳斯吉拉斯州腹地的“柔美丘陵间、浩瀚星空下”(语出罗萨就职巴西文学院院士的演讲词)有一座小镇,小镇火车站旁开了一家杂货店,杂货店老板的长子小若昂是个热爱大自然的孩子——他痴迷于研究地图、采集标本,随父亲打猎时经常故意大喊“爸爸!”将猎物吓跑。小若昂在杂货店里听牧牛人、货郎、猎户讲述形形色色的荒野传奇;长大后的罗萨更是几度穿越腹地,或深入沼泽,或乘独木舟漂流,或随牛队沿河行走,将一切动植物、地貌、民俗、谚语、人言甚至鸟鸣都记录在了几百页“伤痕累累的、沾满牛血和马汗”的笔记之中。

如此真实存在、包罗万象的腹地成为了罗萨永恒的精神家园,他只要“哼着腹地歌谣,与古早记忆中的牧牛人对话”,就能写出一生都写不完的故事。在当时正处于现代化热潮中的巴西乃至整个拉丁美洲,最爱“猫、牛、雨、草”的罗萨仿佛一头误闯城市的美洲豹,显得这样格格不入、不合时宜。

最爱“猫、牛、雨、草”的罗萨。

除了亲近大自然,童年的罗萨也总是“黏着书本”,自学多种语言,遍读世界文学名著。小若昂第一次自己花钱买下的东西就是一本德语语法书,连踢街头足球的间隙都在津津有味地翻阅。事实上,现存文献中最早见刊的罗萨作品就是《柴门霍夫的语言美学》以及《世界语的逻辑结构》,他在文中盛赞世界语的发明者“本质是诗人”。他能读或说十多种语言,还学过另外十多种语言的语法。正是这令人叹为观止的语言天赋以及对诗性语言的热爱,让罗萨得以从一切语言和方言中获得不竭灵感,进而战胜“诗歌的敌人”——语法和词典,摆脱那些“昏昏欲睡的陈词滥调”。若热·亚马多为此感叹道:“罗萨的创作源泉是如此丰沛,以至于必须锻造新语言来约束这股洪流。”对大自然和语言的双重热爱使罗萨必须进行语言实验,哪怕并不总能被人理解。

更重要的是,罗萨对“人”本身有着深沉的热爱。身为富裕家庭的长子,罗萨自小成绩优异,考入米纳斯吉拉斯医学院后,成为了未来巴西总统库比契克的同学。在这般优渥环境中长大的罗萨,却在毕业后多次投身革命军医疗队,中途还做过乡村医生,按骑马出诊距离浮动收费。可是罗萨逐渐对医学感到幻灭,一方面要靠语言与文学才能让自己“不被生活溺毙”,另一方面又因自己无法全身心投入救人而痛苦。

弃医后的罗萨并未立刻从文,而是进了外交部;他当外交官也并非为了从政,而是想要“写写书,看看外面的世界”。罗萨对旅行的爱好在他早期的写作中就可见一斑:1929- 1930年,他在期刊上陆续发表了四部短篇小说,后收录于2011年出版的《最初的故事之前》。小说背景分别设在爱尔兰、德国、瑞士与他的家乡科迪斯堡,就像是罗萨在通过写作游历世界。1936年,他化名“旅人”参加巴西文学院诗歌竞赛,凭借诗集《岩浆》(后于1997年出版)夺得桂冠。组委会认为作品太过出众,甚至决定不颁发第二名。

于是,未满三十岁的罗萨带着短篇小说集《萨迦拉纳》的书稿与无限憧憬,登上了驶向德国汉堡的轮船——这位年轻外交官的第一份海外职位是巴西驻德国汉堡副领事(1938-1942年)。然而,短暂的兴奋过后,罗萨几乎立刻开始意识到,这里绝不再是那片诞育了歌德的文明沃土:单调短缺的物资、阴冷压抑的气候、反犹排外的氛围,连孩童的纯白也要被区分雅利安人与犹太人的丑陋标识玷污。“我们已被团团包围……哀求、眼泪、哭号、恫吓,魔鬼!……我们帮不了所有人。”

外交官罗萨因对眼前所见的人类苦难无能为力,陷入了与医生罗萨如出一辙的痛苦,只能靠写作和去动物园观察动物稍作排遣。魔鬼是否存在?这是《广阔的腹地:条条水廊》的主人公里奥巴尔多毕生求索的谜题,也是罗萨在幻想与现实的剧烈冲撞下作出的自我解剖。

幸运的是,罗萨在领事馆遇见了签证处职员阿拉西,后与她结为夫妻。彼时,阿拉西冒着巨大风险,设法为犹太人运送物资、寻找庇护所,乃至发放远超限额的签证,帮助他们逃往巴西,由此成为以色列犹太大屠杀纪念馆“国际义人”名单中唯一的女性。阿拉西在被问及那段经历时回忆道:“我从不害怕,害怕的是小若昂。他说我做得太过了,说我把自己和全家都置于危险之中。但他没有过多介入,而是任由我这么做。要知道,最终签署护照的人还是他。”

罗萨夫妇与宠物们的合影。

尽管见证过如此深重的苦难,罗萨的作品却似乎并不“苦大仇深”,也无意“以笔为剑”——当时拉美文坛的主流便是对帝国主义压迫、军事独裁统治、大庄园制等历史和社会现象的犀利批判,例如以若热·亚马多为代表的“用血水而非墨水写就”的东北文学,还有常被误认为是罗萨灵感来源的欧克利德斯·达·库尼亚所著的《腹地》。罗萨笔下仿佛只有写不完的爱,没有记得住的恨。究其原因,正是罗萨的爱人天性,让他与政治格格不入。

1965年,罗萨赴意大利热那亚参加拉美作家国际大会,与米盖尔·安赫尔·阿斯图里亚斯一同当选为新成立的拉丁美洲作家协会副主席。当讨论转向政治话题时,罗萨离开了会议室。在随后的访谈中,罗萨坦言自己这个外交官是梦想家,相信定能弥补政客们所破坏的一切:“政治是非人道的,它将人类与账单上的逗号赋予相同的价值。我不是政治家,正是因为我热爱人类。我们应该废除政治。”

就这样,厌恶政治的罗萨直至去世前都一直担任着外交职务。他博学文雅、平易近人,自然将这份工作做得风生水起。1958年罗萨晋升大使(巴西外交官最高级别),好友兼时任巴西总统库比契克亲自发来贺电。

“不混圈子”的文学造访者

公众普遍认为罗萨大器晚成的另一个原因是,身为作家的罗萨极其低调,始终与文坛若即若离,仿佛当真只是一个“文学的造访者”(米亚·科托语)。包揽卡蒙斯文学奖、马查多·德阿西斯奖等葡语文学最高荣誉的巴西作家西尔维亚诺·圣地亚哥认为罗萨并非什么“先锋派”,而是绝无仅有的“独行者”:“他生前极其低调,既不爱参与文学界的活动,也不混‘小圈子’,就那样带着一部长达六百多页、如同怪物一般的恢弘巨著横空出世。”

1946年,罗萨作为巴西代表团官员出席巴黎和会,在巴黎结识了巴西文学院院士、著名藏书家若泽·明德林。明德林与罗萨多番相谈甚欢,却完全没有意识到对方的作家身份——其实当时罗萨的首部出版著作《萨迦拉纳》已经面世,且广受赞誉,获得了来自市场与评论家的双重认可。十年后,中篇小说集《舞蹈团》和长篇小说《广阔的腹地:条条水廊》先后出版,罗萨霎时间在国内外声名大噪。明德林此时才带着些许怀疑翻开这位旧友的作品,一口气读完后,便毫不犹豫地赞罗萨为“20世纪最伟大的作家”。

《我们的作家:拉美文坛十圣》,作者:[智利] 路易斯·哈斯,译者:陈皓 等,版本:人民文学出版社,2024年5月。

《舞蹈团》共收录七部中篇小说,后于1964-1965年修订为三册重新出版。《广阔的腹地:条条水廊》本应是《舞蹈团》系列最后一部作品,罗萨却将这部“非理性自传”洋洋洒洒写成了六百多页。整部小说都是主人公里奥巴尔多面对一位无声倾听者的独白/对话,以迷宫般的叙事时空,讲述了自己一生的冒险、复仇、恐惧、挣扎、悔恨,还有对战友迪亚多林的禁忌之爱。小说以“横渡”一词与符号“∞”结尾,言有尽而意无穷。

读者恐怕难以想象,这两部共计1300多页的鸿篇巨制竟是罗萨在两年之内一气呵成的!可是,如此疯狂的写作彻底摧毁了他的身体,以致他在1958年末差点被一场心肌梗塞要了性命,刚刚开始创作的长篇小说《做蜡烛的女人》也被迫搁置。自那以后,罗萨进入了人生与写作的全新阶段:“我已实现自我,不再渴望旅行。我转向内心世界,突然变成了一个沉思者。”休养近两年后,“从彼岸回望”的罗萨才重新开始创作。他在报纸专栏周更短篇小说,以有限的篇幅与交稿时间逼迫或是激发自我:“对于艺术家而言,一切约束皆是振奋。”因此,罗萨在新阶段的创作大多精短非常,能用一个新造词述说的就绝不多费笔墨,大名鼎鼎的《河的第三条岸》便是其中典例——仿佛他已经感到生命进入倒数,想要尽可能多地把没讲完的故事都讲出来。1962年出版的短篇小说集《最初的故事》正是这提炼的结果:“最初”并非意指创作时间的古早,而是强调“故事”(estória)的创新性——罗萨用这个新造词来指代自己的短篇小说,意指它们既是旧事,亦是奇事。书中收录21部作品,以镜像结构排布,叙事腔调与文体风格千变万化,却又统一于永远蠢蠢欲动、不遵定法的罗萨腹地宇宙。

在写作和履行外交官职责之余,罗萨始终不遗余力地推动自己的作品在世界上的广泛传播。他与多名译者和编辑通信上百封,耐心解释翻译过程当中遇到的各种疑难,以言语和行动给予了译本相当大的自由、宽容与支持。

罗萨在给意大利语译者的信中说,写作就是翻译,作者所做的就是从奇点、从别处、从更高的维度、从思想的层面,将真理“翻译”成文字,而他自己也无法确定这份“翻译”是错是对。也正因如此,对于作品被“再翻译”成其他语言时产生的分歧——无论是有意为之的替换,还是无意造成的差错,罗萨一直抱有十分开放的态度:译者完全有可能纠正偏误,重建那个他自己未能在葡语原文中传达出来的真理。例如,德语译者将《广阔的腹地:条条水廊》中主人公里奥巴尔多的绰号“火毛虫”错解为“火蜥蜴”,仿佛一个说图皮语的原住民摇身变作中世纪的炼金术士,罗萨反觉得这个新绰号更契合人物命运,为作品增添了新维度。他甚至授权意大利语译者做出删减:“此处纯属作者癫狂,阁下尽可删除整段呓语。”

“我深知翻译这书是多么可怕的事!具体事物如此异域又鲜为人知;剩下的部分本该平缓些作为补偿,却充斥着刻意而为的模糊表达。我明白,任何译本都必然丢失许多表达上的‘大胆尝试’。若试图逐音逐调、逐星逐火、逐击逐打地重写,代价高昂且胜算渺茫。”罗萨在给译者的信中如此安慰道,一面继续带着斯芬克斯式的优雅微笑,遥望着所有正绞尽脑汁破解他书中谜团的译者、读者和研究者。

1967年,罗萨的德、法、意大利语编辑联名向诺奖委员会申请《广阔的腹地:条条水廊》参与本年度诺贝尔文学奖评选。在地球的另一端,罗萨刚刚出版了短篇集《无关和紧要:第三群故事》,又将短篇集《这些故事》和杂文集《飞鸟,词语》(后分别于1969年和1970年出版)的原稿存放在办公室保险箱。他嘱咐女儿,自己若有不测,就立刻把书稿交给编辑。接着,早在1963年几近全票当选巴西文学院院士的罗萨,在推脱了四年,或是说足足花了四年做好面对死亡的准备之后,终于正式接受了这一梦寐以求的荣誉。他在就任演讲中温柔地怀念家乡科迪斯堡,追思友人,语带告别之意:“我们死去,是为了证明曾经活过。……人不会死去,只会着魔。”

“当我的死的时候,我要别人把我装在一只小船里,顺流而下,在河上迷失,沉入河底……河……”,《河的第三条岸》如是结尾。

三天后,罗萨心脏病发作,猝然离世。

作者/游雨频

编辑/李阳 宫子

校对/薛京宁