23岁那年,芳芳觉得自己好像“觉醒”了。

在此之前,作为潮汕家庭的长女,她的人生轨迹早已被传统责任框定——好好赚钱,照顾4个妹妹和1个弟弟。

13岁考上初中,每个夜晚和周末她都要去工厂里做工。16岁考上了高中,她却被迫辍学前往深圳打工补贴家用。在那个陌生的城市里,年轻的芳芳独自面对生活的艰辛,在苛刻的老板娘手下咬牙坚持,并将微薄的工资汇回家。

无数个夜晚,同一个梦境反复出现:她穿着校服,坐在明亮的教室里,身边都是熟悉的同学。这个梦,一做就是很多年。

长久以来,她都默默接受着命运的安排,因为“长女如母”的责任深深刻进她的骨血里。直到互联网的信息闯进她的视野,那些自信而又充满活力的故事让她发现:原来自己的人生,不应该是这样的。

于是,“学历”——那个一直压在芳芳心底的一块石头,也成了前方悬着的一盏明灯。2021年,23岁的芳芳报名了高等教育自学考试,这是她第一次努力地为自己做一件事。

根据教育部公报,2023年全国高等教育自学考试(以下简称“自考”)报考人数达582.14万人,取得毕业证书42万人。在高考这座“独木桥”外,自考为很多人提供了另一条路。

然而,部分专业停考的消息,让许多像芳芳一样的自考生陷入了更深的迷茫。或许自考并不是唯一出路,他们仍然在努力,等待着另一个答案。

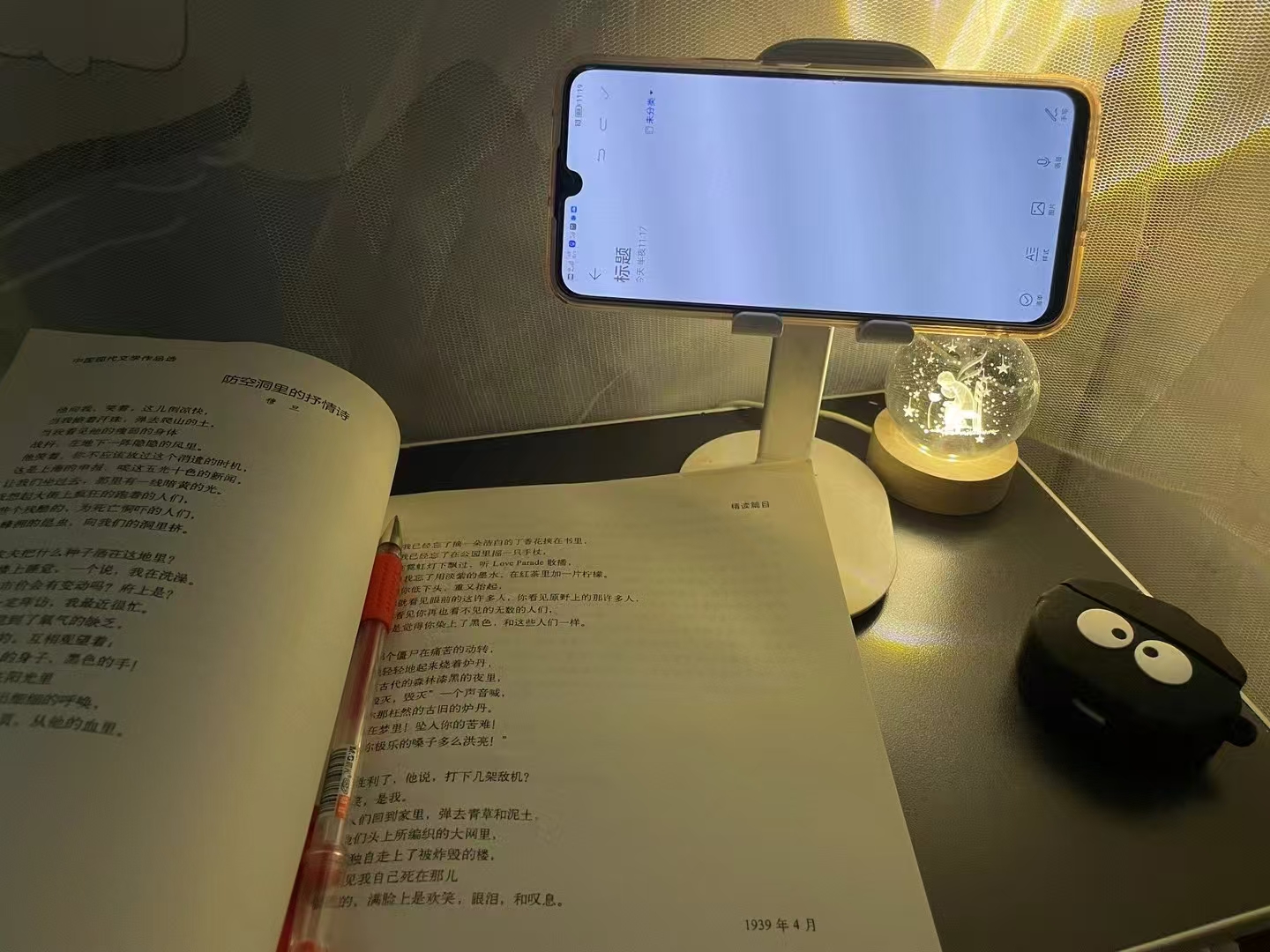

2023年4月15日,芳芳在东莞参加自考。受访者供图

圆一个“大学梦”

4月13日下午5点,随着铃声响起,芳芳放下卷子,从深圳一所中学的教室里走出。她刚参加完《中国古代文学作品选(二)》科目的高等教育自学考试。

这是她的最后一战,走出教室,心里除了忐忑还有点兴奋——或许这场跨越了4年时间的自考,终于要迎来一个句号。

2021年4月,还在东莞工作的芳芳,通过社交平台第一次了解到自考。这是我国从1981年开始试行,1998年写入《中华人民共和国高等教育法》的教育制度,像一扇没有门槛的大学之门:无需入学考试,几十元报名费即可参考,全凭自学通关。因为初中时语文成绩最好,芳芳毫不犹豫地选择了汉语言文学专业。

自考的时间不同省份略有不同,但大多集中在每年的4月和10月,一次最多可报考4科。在此前的4年里,芳芳先后考过了12门科目。这是最后一门,通过后就可以领取专科毕业证。

考前两个月,芳芳开始冲刺学习。清晨拥挤的地铁上,她握着手机刷题;午休时分,同事们闲聊的间隙里,她低头默背笔记;晚上10点,当整座城市渐渐安静下来,她的台灯依然亮着,书页翻动的声音在夜里格外清晰。

临考前一周,芳芳焦虑得辗转难眠,那些模拟题的答案像走马灯一样,不受控制地在眼前轮番闪现。考前她迷迷糊糊地做梦,梦到考试通过之后,自己开心地拿着大学的毕业证。

深圳的另一个考场里,刘洁也结束了自己的考试。这次她考了3个科目,其中就包括芳芳考的那一门。看到卷子时,她心里就咯噔一下:题目有些偏,许多内容她都没背过。

备考的这段时间,恰逢她记忆力的低谷期。今年1月,她刚刚生完二孩。刚出生的儿子每晚半个多小时醒一次,将刘洁的睡眠时间切割得支离破碎。

丈夫一周上六天班,家里老人挪不开身,刘洁只能独自照顾婴儿。孩子不分昼夜地哭闹,时常将刚睡着的母亲惊醒。有时刘洁醒来,发现手机屏幕还亮着,上面是自己睡着前未完成的模拟题。

为了让丈夫和大女儿睡好,刘洁晚上带着儿子睡在客厅。直到考试那天,她也没能睡上一个整觉。她感觉记忆力下降得厉害,去年背过的知识再看时已记不清了。

然而,这次考试对两人的重要程度超过了以往任何一场——这是广东汉语言文学自考专科的最后一次考试机会。

2022年5月16日,全国高等教育自学考试指导委员会发布停考通知,宣布22个专业2026年起不再颁发专业证书,其中便包括汉语言文学的自考专科。一个月后,广东省自学考试委员会也发布了停考通知,宣布在过渡期内,停考专业的相关笔试课程将继续安排考试至2025年4月。

中国教育科学研究院研究员储朝晖介绍,自考诞生时,由于通过高考获得进入高校学习的机会非常有限,需要其他类型的考试作为补充。但现在,高考的准入条件已逐步放宽,具有高级中等教育学校毕业或同等学力者均可报考。这使得许多社会人士也能直接参加高考进入高校。

“这些通道打通之后,许多人完全可以借助高考来提升学历,对自考有需求的人数自然就减少了。”储朝晖觉得,这是部分专业停考的原因。

这是过渡期结束前最后一次机会,由于剩下的课程不多,他们都想尽力追赶把考试完成。在出成绩前十多天,芳芳还特意去深圳的伯公庙拜了一下,祈求能顺利通过。

5月9日是成绩公布的日子,芳芳没有勇气自己查分,是妹妹帮她看的。51分,只差9分就及格了。拿到成绩时,芳芳的“大学梦”,碎了。

2023年夜里12点,一位考生在职工宿舍,为了不打扰其他同事,在蚊帐里开着小灯学习。受访者供图

迟到的课堂

对于“上大学”这件事,芳芳一直是有执念的。

她生长在一个重男轻女的家庭,父母连生四胎女儿后,终于在第五胎迎来一对龙凤胎,比芳芳小8岁的弟弟。

这个八口之家仅靠一两亩薄田维生。父亲在附近打零工,母亲照料孩子,作为长女的芳芳早早就担起半个家长的责任。初中,她带着三妹去邻村袜厂做工:每天放学后4点到8点,周末全天,姐妹俩把袜头的两面串在机器上缝起来,月收入合计2000多元。

16岁中考后,家里人托关系在深圳给芳芳找了一份皮具店的工作,月薪2500元。她没有踏出过村子,曾经对外面的世界充满模糊的想象。那些早早辍学打工的同龄人,每逢回乡总是光鲜亮丽,芳芳偶尔也会心生羡慕。

可真正开始打工,现实远比想象残酷。她和工友挤在一张单人床上,每天工作12小时,干的却只是带客人看货的重复活计,学不到任何技能。

一个月后,中考成绩出来了。虽然没有考上如愿的学校,但分数线也够一所尚可的高中。芳芳想要回家上学,母亲本已答应,但老板娘不想失去这个听话的劳动力,反复游说她的母亲和小姨。

“你不能那么自私,家里还有那么多弟弟妹妹,穷成这样,早点赚钱才是正经事。”小姨的话像最后一记闷棍,加上家里一直灌输“女孩子读书没用”的观念,芳芳最终留在了深圳。

后来,老板娘家的保姆辞职,芳芳的处境急转直下。她被安排住进保姆房,凌晨5点起床做早饭、打扫卫生,晚上9点下班后还要去超市买菜,照着菜谱给全家人做饭。工资一分没涨,辱骂却成了家常便饭。最荒唐的一次,凌晨3点,老板娘一个电话打来,命令她去照顾生产的弟媳。

每次她偷偷给妈妈电话哭诉想回去上学,妈妈总将这个问题回避,叫她再忍忍,“外面打工哪有不苦的?”逆来顺受的芳芳也只能强忍泪水,捱了一年才成功离职。

后来芳芳辗转跟随表哥、舅妈打工,她觉得自己越来越与社会脱节,但上学的想法一直没有中断过。每逢开学季,她都很羡慕弟弟妹妹能继续读书。而自己上学的模样,她只能在梦里见到。

与芳芳一样,29岁的湖南人王丽也在年少时早早离开了校园。高二会考结束后,她因早恋辍学,次年便结婚生子。在与前夫共同生活的十年间,他们先后尝试了四次创业:手机店、早餐店、坚果店和摆地摊,均以失败告终。

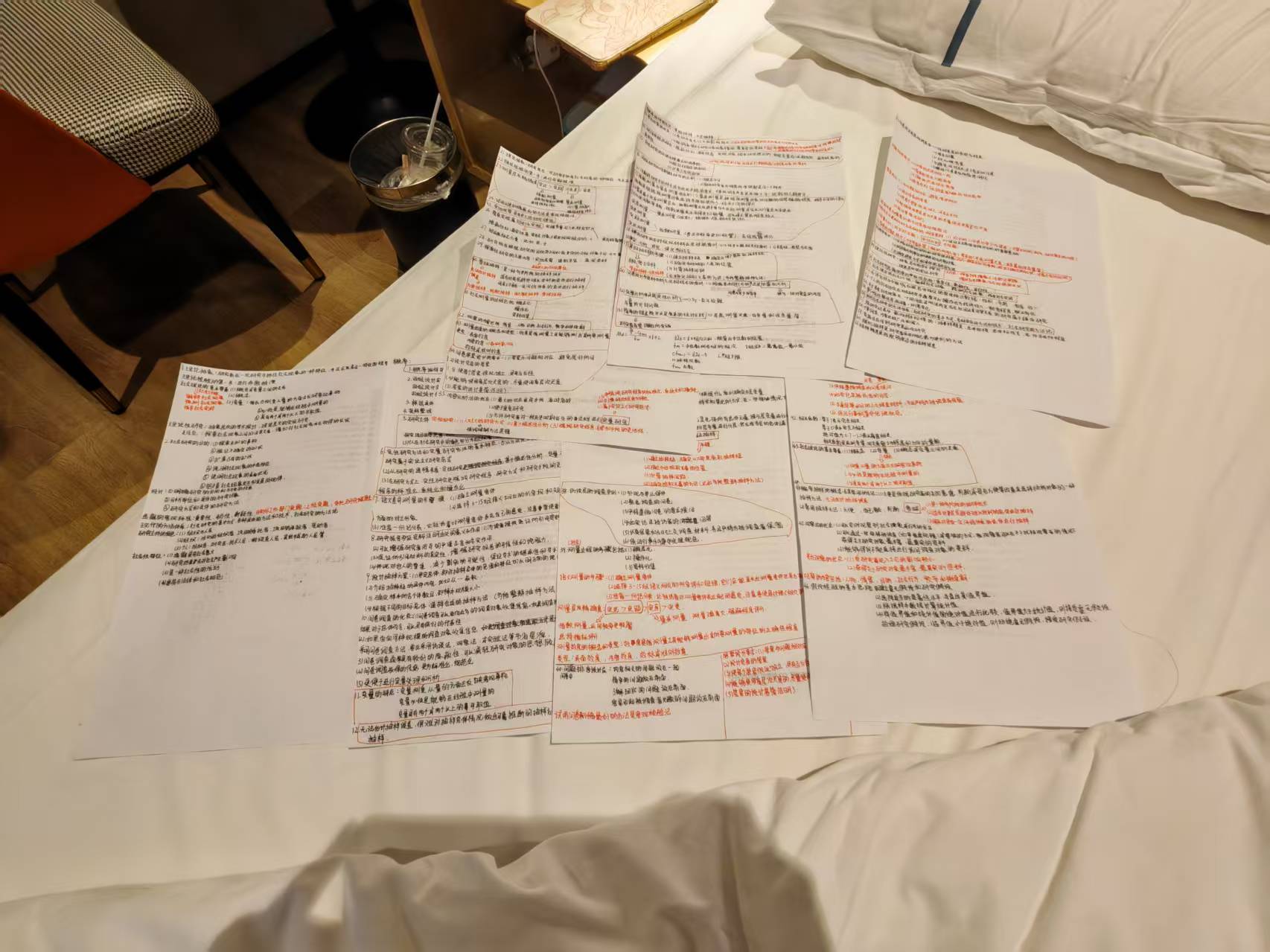

最后一次创业失败后,王丽找了一家客服公司上班。因受领导赏识,仅用两个月时间,她就从普通员工晋升为管理10人团队的组长。随着工作深入,她逐渐意识到自身管理知识的不足。最初只是想学习管理技巧,后来索性报名参加了人力资源管理专业的专科自考,用考试督促自己完成学习。

虽然尚未完成全部考试,但王丽觉得,自考这3年的成长远超过去10年。不同于儿时被迫学习的状态,现在的她把解题当作一种游戏,每完成一道题目都能获得满满的成就感。

18岁刚与前夫恋爱时,王丽曾多次表达继续求学的愿望,但前夫总是刻意不理睬。直到某次醉酒后,前夫才吐露心声:身边人都说如果她去读大学就不会再跟他在一起,因此他百般阻挠。

去年,王丽终于下定决心结束了这段婚姻。如今凭借出色的工作表现,她已被提拔为储备主管,管理着40人的团队。但想要顺利转正成主管,她还需要提交学历凭证。

王丽的笔记。受访者供图

一条新的出路

第七次全国人口普查数据显示,我国大专及以上学历人口约占总人口的15%。尽管社会上偶有“学历贬值”的说法,但不可否认,学历仍是就业市场重要的敲门砖。对于那些未能通过高考“独木桥”的人来说,自考无疑提供了另一条出路。

刘洁想要自考的最大原因,简单却沉重——她不想让女儿再经历一遍她的人生。

30岁的刘洁曾经是一名留守儿童。父母在深圳打工,家里4个孩子全丢给爷爷奶奶拉扯大。每当看到家长会别人有父母出席,她总会掉眼泪。学校的公用电话前,她攥着听筒,听着父母匆匆的叮嘱,可话费太贵,不到五分钟,电话那头就会传来“嘟嘟”的忙音。

高一时,因遭受同学言语霸凌,刘洁深陷抑郁,最终辍学来到深圳和父母一起打工。

几年过去,刘洁也成了母亲。因工作太忙,她曾短暂将女儿送到茂名老家,让婆婆帮忙照顾。

但不到一年,她发现女儿的牙齿出现了“地包天”(反颌)。更让她心痛的是,女儿看她的眼神,像在看一个陌生人。当她蹲下身,张开双臂说“我是妈妈,过来抱抱”时,女儿竟怯生生地往后退。家里人告诉她,女儿有时会对着邻居喊“妈妈”。

刘洁的心都要碎了,她仿佛在女儿身上看到了自己命运的“轮回”。于是她把女儿接回深圳,反复辞职、找工作、再辞职,生活再苦她也要跟女儿在一起。

如今,女儿已经5岁了,即将面临上学的问题。刘洁知道,没有深圳户口,女儿迟早要被送回老家读书。于是,自考,拿一个大专文凭,给女儿挣一个留在身边的资格,这成了她心里最深的执念。

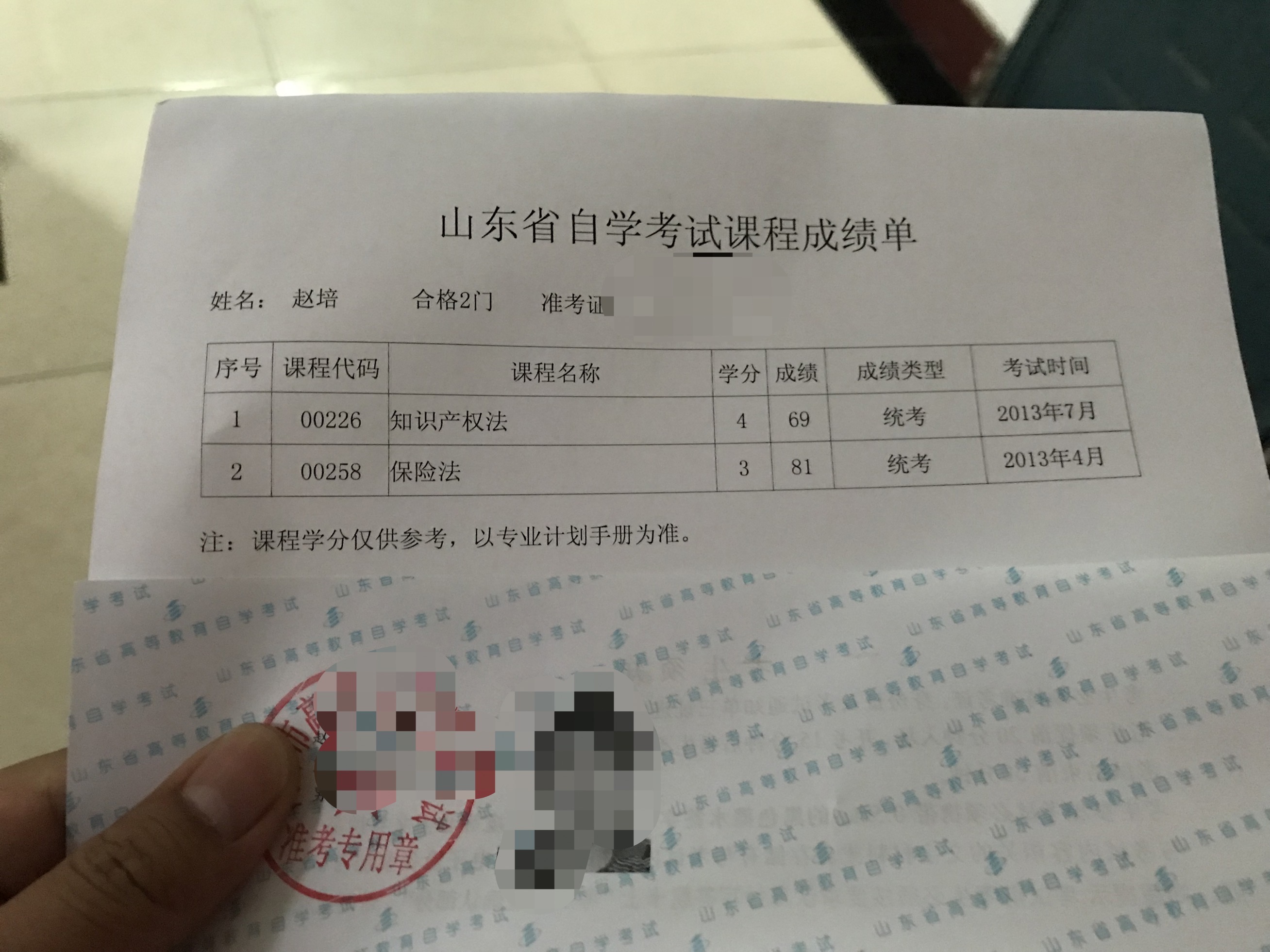

自考也弥补了山东人赵培的遗憾。高考落榜那年,他无数次哭湿枕巾,三本的学费一年要几万块,于是他拉着行李迈进了专科院校的大门。在全系240多名学生中,他的高考成绩排进了前3名。

刚进大一,赵培就在想未来的路怎么走。他不愿等待三年后的专升本机会,于是报名了本科自考,日夜泡在图书馆学习。三年后,他在获得大专毕业证的同时,也拿到了自考本科的学历证书。

赵培从不掩饰自己自考本科的身份,反而很骄傲当时的选择。在国家公务员考试中,他依靠着自考本科的学历,成功“上岸”某机关单位,还拿到了北京户口。

他把自己的经历发到社交平台上,吸引了不少网友评论。“有些刚上专科的学生私信我询问下一步怎么办,我的建议是:选一个未来想从事的工作,自考本科。拿到本科后,要么继续考研,要么直接参加工作。”

赵培的法律自考成绩单。受访者供图

未知的未来

如今,芳芳在深圳一家电商公司做直播助理,家距离单位地铁通勤两个小时。地铁口人头攒动,车厢内汗味弥漫。

这个工作对于她来说并不轻松:跟进订单、制作商品链接、配合直播流程……每天回到家已是晚上8点多,等吃完晚饭、洗漱完毕,往往将近晚上10点才能休息。

这不是她理想的工作,却是待业三个月后,依靠妹妹介绍才勉强找到的。这也成为她坚持自考的动力:“也许学历能帮我找到一份更好的工作。”

对于芳芳来说,自考,算是她真正为自己争取过的第一件事。她把备考的时间从每天的夹缝里挤出来,还曾因没有抢到考位跨城赴考,蜷在广州朋友家的沙发上睡了一宿。考点间的奔波更是煎熬,晕车的她总会在下出租车后呕吐。

为了4月的最后一门考试,她把此前七八年的真题都刷了一遍,把错题收藏起来反复练习。想到最后一次机会就这样流逝,那几天,她吃不下饭,整个人浑浑噩噩的,觉得自己一无是处。

当她在社交平台记录下这份遗憾时,意外引来了上百位处境相似的考生关注。他们来自不同专业,但大多只差一两门就能拿到毕业证:有人一门课考了五六次才通过;有人辞去工作专心备考;还有人挺着七个月的孕肚走进考场,在强烈胎动中完成考试。

与广东情况类似,全国多地自考停考专业都处于过渡期的最后一年,许多省份也为考生提供了解决方案:有的允许以其他课程替代停考科目;有的则允许在开考专业中选择同层次专业进行学分对接;还有省份为需求集中的考生额外安排了一次加考机会……

群里的考生们将各地的过渡政策整理成“调研报告”,这重新点燃了芳芳的一丝希望。

27岁的芳芳已经在外漂泊打工11年,累计给家里汇款超过30万元。家里用这笔钱盖起了小二楼,可她住过的天数加起来不到一个月。

她最羡慕的当年一起去隔壁村工厂做袜子的三妹。三妹很有主见,考上民办二本却因学费昂贵选择了大专,尽管母亲反复劝说“女孩子读书没用又花钱”,她还是靠着寒暑假打工和奖学金,硬是凑够了学费和生活费。

如今的芳芳,也逐渐从思想的桎梏中觉醒。最近几年,她开始为自己攒钱,偶尔出去旅游开阔眼界。回首往事,她总忍不住想:如果能够重来,不管遇到什么阻碍,她一定会坚持读书。“也许那样,我的故事会是另一个版本。”

(应受访者要求,芳芳、刘洁、王丽为化名)

新京报记者 郭懿萌 实习生 赵炘瑜

编辑 陈晓舒

校对 张彦君