编者按:当博雅塔的剪影再度轻抚毕业的离歌,2025届北京大学留学生们,已悄然将燕园的晨昏四季酿成记忆的佳酿。作为中国高等教育对外开放的先锋,北京大学始终秉持兼容并包、和而不同的胸怀,为全球青年搭建思想碰撞的舞台。2025年盛夏,又一批怀揣梦想的留学生即将告别未名湖畔。他们曾带着对东方文明的向往而来,在燕园的时光里既做中华文化的解码者,亦成世界文明的传播者。当思想的羽翼穿越地理的边界,当文明的对话跨越文化的藩篱,我们坚信,这些兼具家国情怀与全球视野的青年,必将成为文明互鉴的使者、合作共赢的桥梁。值此毕业之际,北京大学国际合作部倾情策划“寰宇同窗,燕园远航”留学生毕业季专题系列。期待通过这些鲜活的故事,让世界看见中国高等教育的开放胸襟,激励更多国际青年以开放之姿拥抱世界,以担当之志共筑人类命运共同体的美好未来!

人物简介

孟丹宁(Maram Mahmoud),来自埃及,是北京大学政府管理学院2025届硕士研究生。在北大一年的求学时光中,她始终以开放包容的心态深入观察中国社会,亲身体验中华文化,用独特的视角向世界讲述真实的中国故事。

\

初识中国:从短暂访问到心之所向

2023年,孟丹宁以埃及智库政治研究员的身份来到中国参加金砖国家(BRICS)的系列会议,原本以为这只是一次寻常的工作访问,却没想到这次旅程彻底改变了她的人生轨迹。

作为一位经验丰富的政治研究员,孟丹宁此前已走访过欧美多个发达国家,纽约的摩天大楼、巴黎的浪漫风情、伦敦的历史底蕴都曾给她留下深刻印象。但当她漫步在上海外滩,看着对岸陆家嘴的现代化天际线和身后万国建筑博览群交相辉映时,一种前所未有的震撼涌上心头。“中国的城市仿佛拥有灵魂,”她感慨道,“这种传统与现代的完美融合,在其他地方很难见到。”更令她惊讶的是中国城市的细节之美。不论是福州三坊七巷里明清古厝与现代商业体的和谐共存,还是厦门鼓浪屿上百年老别墅与文艺咖啡馆的相得益彰,都让她真切感受到中国文化强大的包容力。她还特别注意到,即便是最繁华的商业区,街道也保持着令人惊叹的整洁。

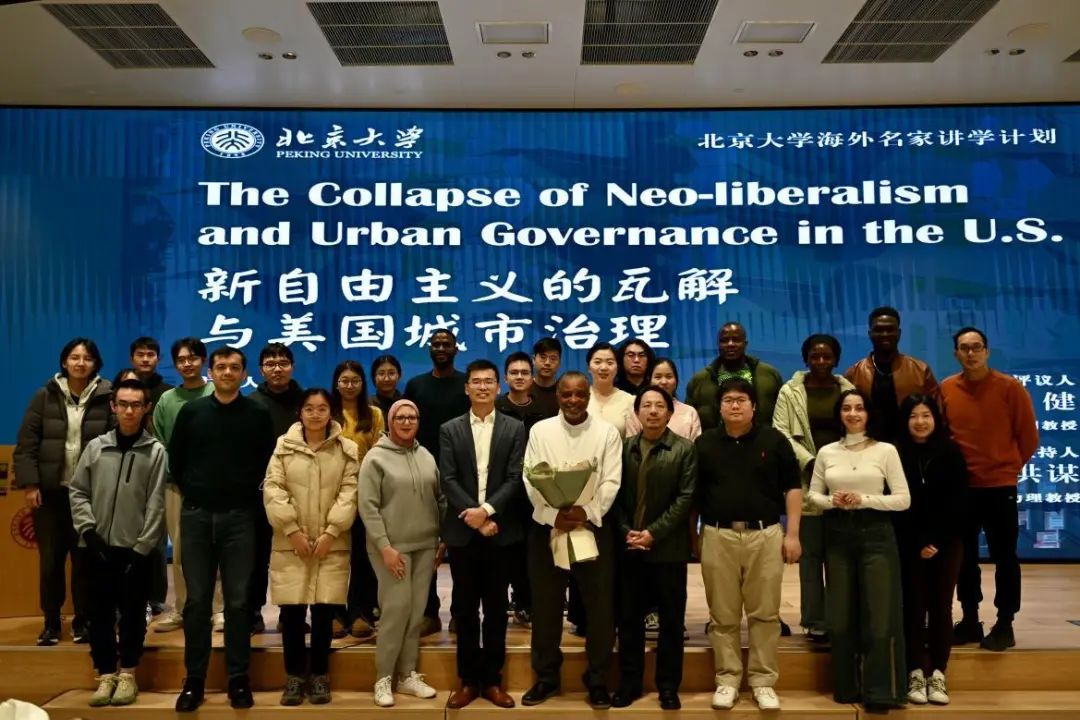

孟丹宁(前排右六)与其他发展中国家公共管理硕士项目(MPP)成员在北大的第一天

10天的行程转瞬即逝,但每座城市的独特魅力都在孟丹宁心中烙下了深深的印记。“我爱上了这些城市,更爱上了这个国家。”在返回埃及的航班上,舷窗外云卷云舒,她的内心却比任何时候都要坚定:一定要再次来到中国,更深入地探索这个令她魂牵梦萦的国度。后来,在中国驻埃及大使馆的鼎力支持下,孟丹宁成功申请到奖学金。面对众多中国顶尖学府的选择,她毫不犹豫地将北京大学列为首选。“北大就是我的唯一选择,”孟丹宁坚定地说,“如果不能去北大,我宁愿放弃这次留学机会。”最终,她如愿以偿地收到了北京大学政府管理学院的录取通知书,开启了梦寐以求的中国求学之旅。

回归学术:从政府智库到多元政策

作为拥有15年政治研究背景的资深研究员,孟丹宁的“留学生”身份与传统定义有所不同,重返校园也并非她人生轨迹中的常规选择。然而,在北京大学公共政策硕士项目的学习经历,不仅让她更深入地理解了中国政治制度的运行逻辑,还为她打开了全新的学术视野——非政府组织(NGO)、创新政策和全球治理等多元治理议题都是她此前未曾涉足的领域。孟丹宁坦言,自己过去的工作主要围绕政府主导的体系展开,而这些涉及到非国家行为体(Non-State Actors)的内容,都极大地拓展了她的研究维度和认知边界。

孟丹宁在政府管理学院举办的北大全球公共治理创新论坛中进行发言

孟丹宁在北大全球公共治理创新论坛的合影

孟丹宁特别指出,MPP项目课程既立足中国国情,又兼具国际视野,为学生提供了政策模式的全球比较框架。她高度赞赏课程设计中“中国视角”和“全球视角”的有机融合,表示这种独特的教学设计不仅帮助她理解中国与全球南方国家的互动模式,更促使她重新思考埃及在国际格局中的定位。而在众多课程中,孟丹宁最喜欢“中国政治与公共政策”这门课,任课的张健教授以其严谨的治学态度与开放的思维方式令她印象深刻,张健不仅在课堂上鼓励同学们用多元视角探讨国家治理政策,课后更在论文选题阶段时给予了她重要的思路启发。

孟丹宁(前排左四)在北京大学海外名家讲学计划J. Phillip Thompson教授系列讲座的合影

孟丹宁的研究课题主要聚焦于中埃两国反腐败政策的比较分析,重点考察治理透明度和制度路径的异同。“自2012年以来,中国在反腐方面取得了令人瞩目的成效,”她解释道,“我非常想知道这是如何实现的,背后又是什么样的政策组合与治理结构。”显然,这项研究不仅对埃及本土治理具有现实的借鉴意义,过程中更深化了她对政治实践的理解。

融入燕园:从尼罗河畔到未名湖畔

在为期一年的紧凑学习生活中,孟丹宁既要完成繁重的课业任务,又要参与各类学术讲座并开展专题研究。然而,她以惊人的热情和适应力,将这段时光过得充实而精彩。

孟丹宁(右一)与项目成员在长城游览

初到中国时,语言障碍确实给孟丹宁的生活带来了不小困扰。回忆起那段“靠饼干度日”的时光,她打趣自己当时连食堂菜单都看不懂,但很快,她发现了中国美食的无穷魅力,从麻辣鲜香的川菜到清淡可口的粤菜,每一道都让她着迷,“当然,上海菜的甜度还是超出了我的承受范围”。

在克服语言障碍的过程中,孟丹宁展现出了惊人的学习热情。她积极参与各类文化交流活动和跨文化论坛,与来自世界各地的同学探讨全球治理议题。“我们惊讶地发现,各国面临的挑战如此相似,彼此的经验又如此互补。”她感慨道,这些课堂之外的对话往往能带来最珍贵的收获。

孟丹宁(前排左四)在北大政府管理学院过春节

正是这种开放包容的态度,让孟丹宁在短短一年间收获了远超预期的成长。学业之余,孟丹宁总会骑着单车观赏燕园的风景——未名湖畔的垂柳、博雅塔下的银杏,都见证着她骑着单车穿梭校园的身影。“在这里,四季更迭都美得令人心醉,”她动情地说,”每次骑行都能让我重新充满能量。”这段求学经历,不仅拓展了她的学术视野,更让她对中华文化、对燕园景物产生了深厚的情感。

未来愿景:架起中埃交流之桥

即将毕业之际,孟丹宁正满怀期待地规划着人生的新篇章,她将带着在燕园收获的学识与感悟回到祖国,致力于搭建中埃两国在智库交流、学术合作和政策研究方面的桥梁。目前,她已经开始着手推进构建跨国研究的联系网络,为未来的深度合作奠定基础。

孟丹宁在北大国际文化节

谈及更长远的规划,孟丹宁表示自己可能会继续攻读博士学位,也许会回到中国继续深造。“时间太短了,还有很多没来得及完成的探索,”她笑道,“我希望有机会再回到北大,继续这段旅程。”

对即将踏上中国求学之旅的国际学生,孟丹宁给出了发自肺腑的建议:“请以最开放的姿态拥抱这里的一切。”在她看来,那些看似平常的瞬间——午餐时的思想碰撞、夕阳下的学术沙龙、未名湖畔的即兴对话,最终都会汇聚成改变人生轨迹的力量。“所以,敞开心扉,尽情感受这里的每一刻吧!当你即将离开时,才会惊觉这一年的时光,已在不知不觉中重塑了你的思维和视野。”

信息来源 | 国际交流部

文字 | 么佳华

编辑 | 晏如

责编 | 安宁

排版 | 尹婷彬

视频精选

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。