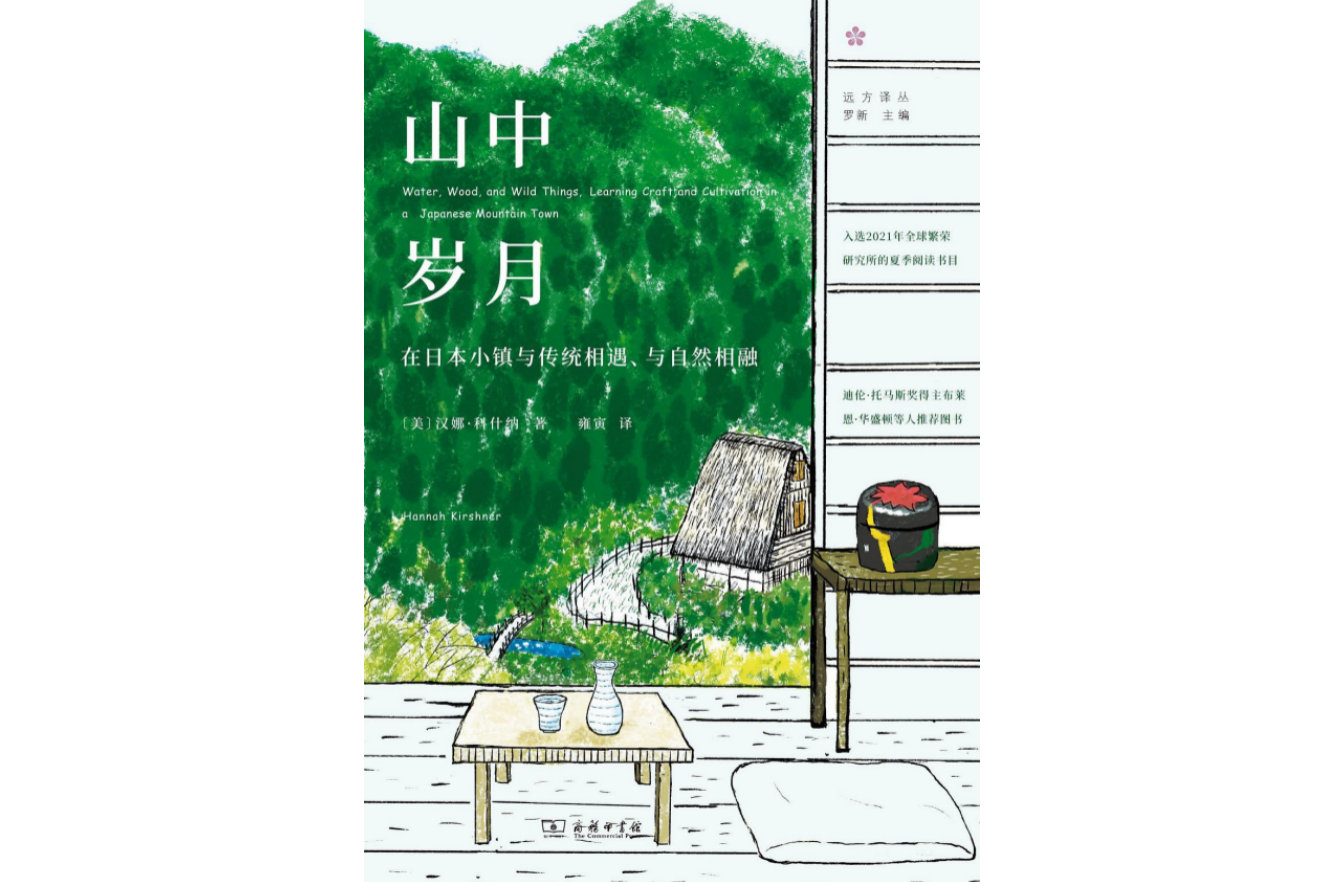

《山中岁月:在日本小镇与传统相遇、与自然相融》

作者:[美]汉娜·科什纳

译者:雍寅

版本:商务印书馆

2025年6月

何为传统?如何面对传统

英语的tradition(传统)借自法语,法语的这个名词又来自拉丁语名词traditio,其拉丁语动词形式是tradere,意思是传递或交付保管,最初是法律概念,在罗马法中专指财产的转让或继承。研究者指出,这个词在西欧的流行与启蒙运动有很大关联,成了代表过去某些文化因素、与进步和现代相对立的一个概念。现在人们常说的传统因时因地具有不同意涵,按最常见的理解,所谓传统是指在特定人群世代传承,具有某种象征意义和文化重要性,成体系的信仰、行为、生活方式与生产方式。

两个世纪以来,在现代性和全球化的冲击下,世界范围内都出现了传统的持续反弹,尽管注定是微弱、绝望和充满政治复杂性的,这种反弹在许多地方都发挥了调试现代性并且创造新文化的功能。也正是因此,在大多数实用情境下,“传统”成为一个闪耀着正面价值的日常术语。不过,很少有一个国家像日本那样,一方面全心拥抱新科技与现代价值,另一方面又审慎地坚守传统文化,似乎成了平衡现代性与古老传统最成功的国家,对此世人无不艳羡,无不咋舌。他们是怎么做到的?是什么样的利害评估和价值选择驱动了这一举世无匹的文化运动?许多著作从不同角度探索这一谜题,现在,帮助我们理解日本人如何面对传统的佳作中有了一部新书,就是汉娜·科什纳的《山中岁月:在日本小镇与传统相遇、与自然相融》。

汉娜·科什纳这部优美迷人且发人深省的书,难以简单归类,既可视为旅行文学或回忆录,也可看作某种活泼的自然写作或民族志。作为一个年轻的艺术家、美食作家和美食造型师,她在日本本州西部石川县的一个偏僻小镇上生活了四年,本书几乎全部内容都来自这个名为山中町的小镇。中文译名《山中岁月》意在表示这本书就是记录作者在山中町的体验与思考。这是为期四年的探索和学习之旅,通过学习当地最主要的几种传统手艺,参与小镇居民极富特色的经济和文化生活,汉娜·科什纳对山中町的山川土地以及依附于这片山川土地的人民有了深入真切的了解。从这一个细小的局部,她理解了日本文化独特性是一个悠久的历史过程,即独特的自然环境与尊重这个自然环境且善于创造的人民之间互动的过程。因此,对于读者来说,山中町可以说是一个“窥一斑而知全豹”的窗口。

纪录片《四季之庭》(2013)剧照。

此书英文主标题是Water, Wood, and Wild Things(水、木与野物),这是对全书内容的分门别类,三大门类之外,还有副标题所提到的cultivation(耕作),因此一共四个门类。除了最后的耕作包含三个专题,每个门类各有四个专题,合起来共十五个专题,分为十五章。“水”这个门类之下,有清酒(分为“清酒酒吧”和“清酒酿造”两章)、茶道和温泉等与水有关的内容。木旋艺术、漆工技艺、烧炭、一种叫我谷盆的木托盘,都归入“木”这个门类。用江户时代的装备和技术捕猎野鸭,用一种叫雁皮的树皮制作和纸,捕猎野猪,采摘野菜,都归入“野物”这个门类。种稻谷、种蔬菜和山中町社区年度祭祀之一的来来祭,则归入耕作类。作为美食作家和美食造型师,作者还在每一章的末尾附上一个菜谱,介绍当地一道独特的美食。书中有多幅作者自绘的线描插图,介绍山中町的动植物或手工艺品,可谓赏心悦目。

在山中町田园诗般的探险

汉娜·科什纳在山中町田园诗般的探险是从一家清酒酒吧开始的。她经人介绍在纽约布鲁克林的家里接待一位并不认识的日本人,这就是山中町开清酒酒吧的下木佑介。下木是一位热情的清酒文化爱好者,致力于复兴日本不断衰落的清酒产业,书中称他清酒传道士,可见他在弘扬清酒文化方面是多么痴迷。他对清酒文化的虔诚信仰与执着实践感染了汉娜·科什纳,于是她接受下木邀请来到山中町,在下木一丝不苟地经营着的缘侧酒吧当了几个月的学徒。在缘侧,下木作为汉娜·科什纳的清酒导师,向她耐心传授清酒文化的种种细微精妙之处,从理想的温度到酒杯的形状,从未经高温消毒的新鲜清酒到稀有的多年陈酿,如何在不同层面从不同角度欣赏清酒。

纪录片《四季之庭》(2013)剧照。

汉娜·科什纳当然很快就爱上了清酒,对清酒文化也有了更深的理解。不过,对作者接下来要探索的山中町传统来说,缘侧酒吧又发挥了社交平台的作用。在这里,她结识了山中町形形色色的人物,特别是那些中老年男性工匠和艺术家,这就为她探索山中世界准备了必要的条件。学习茶道、泡温泉、穿和服、参与民间歌舞和传统庆典,这些探索主要是在女性世界中,作者有天然优势,但是做木工、做漆器、烧木炭、猎野鸭、制和纸等,就必须跟男性师傅们相处和学习,传统上这是排斥女性的男性空间(尽管时代和世界正在改变,比如书中写了一位捕猎野猪的女性),汉娜·科什纳只有取得这些男性的理解同情和接纳,才能深入传统世界的这些主要空间。毫无疑问,相较于东方女性,汉娜·科什纳作为年轻白人女性在这方面是有一定优势的,但这个优势非常有限,真正帮助她的是她自己的勇敢、好学、热情和勤奋努力,这些品质加上她真诚谦逊的好奇心,最终博得那些看似非常传统的男性工匠和艺术家的宽容甚至青睐。

比如,在“木与威士忌”一章,汉娜·科什纳讲述了她在缘侧酒吧结识的、手指如钢琴家一样优雅有力的漆器木工大师中岛武人,一位堪称“人间国宝”的优秀的木旋艺术家。中岛以精湛的技艺和对细节的关注而闻名,他为汉娜·科什纳介绍木工艺术,教她使用车床和制作漆器,慷慨耐心地分享他的知识宝藏(要知道一些工匠对他们独有的技术是习惯于秘而不宣的)。由此她了解到漆器的复杂制作过程,亲身参与了从漆树汁液中提取天然树脂,实践了如何多次涂层以获得光亮的漆器,还见证了石川县山中漆器研究所的学生们如何为获取宝贵的树液而付出艰辛劳动。她用中岛专为本地清酒制作的漆器酒杯喝酒,“透过半透明的黑色漆面,漩涡状的木纹像黑豹的眼睛一样泛着微光……杯子的边沿非常薄,似乎单手就能将它捏碎,然而它非常结实。杯身不是那种常见的朝底部圈足弯曲的形状,而是优雅的弧线一直延伸到平平的底部,长得足以让它稳稳站立。它的整体线条透着一股令人愉悦的张力,我惊叹,一个杯子竟然让我感受到了比它的外在之美更强烈、更复杂的东西”。

每一粒米上都住着许多神灵

人口锐减与急剧发展的城市化,让曾经繁荣的乡镇和山村日益衰败萧条,人迹渐稀,自然归来,这是目前东亚各国都在经历的现实,只是这一过程在日本发生更早,因而程度更烈,更触目惊心。汉娜·科什纳注意到,“整个村子只有一位住户……空荡荡的街道上甚至有野猪出没,藤蔓蜿蜒穿过窗框,从倒塌的屋顶沿着破洞爬升”。这种景象在东亚许多地方已是常态,的确令人唏嘘。可是汉娜·科什纳要写的不是这种难以逆转的沧桑巨变,而是一些人对这一巨变的抵抗。换句话说,她关注的是变中的不变。

“林中炉火”一章写一个叫二枚田升的村民企图挽救村庄的衰败,坚持过传统的村民生活,用老办法烧制木炭。汉娜·科什纳“一次又一次回到二枚田的地炉旁……聊着天,喝着暖在地炉前水壶里的热茶,在余烬里烤红薯,或者在铁锅里烤白果,一只猫咪趴在二枚田的腿上惬意地发出咕噜声”。这些留恋传统的经历一方面使她更深刻地理解过去,另一方面也使她更敏锐地观察现实的变与不变。在那个挣扎于过去与未来之间的山村,她有这样一段既美丽迷人又深蕴哲理的描述:“大土町的房屋和周围的风景完美地融合在了一起,丝毫不显得突兀。雨后,山脊升腾起水蒸气,活像一幅中国山水画。我感觉置身于一个与世隔绝的世界,时间仿佛也静止了。”

纪录片《四季之庭》(2013)剧照。

时间不会停止流动,时代变化的洪流冲刷着地球上的一切角落,石川县的山中町也不会例外。汉娜·科什纳所做的,是观察传统如何因应时代的变化而生存、适应和发展。传统不是一成不变的,甚至也可以是现代性的动力与营养,是未来的一部分,但首先我们要理解传统,理解那些与之适配的价值观和世界观。汉娜·科什纳写自己学习种植水稻,从整田插秧到最后收获,一个种植季“八十八道手”下来,她刷新了对稻米的认识,终于理解了农民对每一粒米的珍重,也理解了为什么有人主张用种田的办法缓解一些青年人的焦虑与抑郁。“如果有人浪费哪怕一粒粮食,我都会很难过。这些大米让我想起我挥动锄头平整田地时听到的树莺歌声, 我用泥巴涂抹护堤那天盛开的野生紫藤花,我弯腰拔草时打湿我头发的温暖夏雨,我收割稻谷时盘旋在稻田上的红蜻蜓,还有稻架上晒满稻捆的如画景致。难怪他们说每一粒米上都住着许多神灵。”

“引人入胜”,所有书评都不忘加上这么一句。汉娜·科什纳的文字充满了温暖、幽默和洞察力,她对细节的描摹和对人物的生动再现使每一个段落都栩栩如生。读者跟着她一起探索山中町的传统手艺、文化习俗和生活方式,宛如置身其间,让一个个山中町的乡民成为我们的朋友,让我们对日本的认识有了一个独特而富含价值的视角。作为一部非虚构纪实作品,却具有鲜明的抒情风格,节奏舒缓却不冗赘,叙事多变却不夸张。加上高水平的中文翻译,必须说,这是我们当下了解日本(当然也是了解我们自己)的最好读物之一。

本文选自《山中岁月》,为该书的推荐序部分。已获得出版社授权刊发。

原文作者/罗新

摘编/何也

编辑/王铭博

校对/王心