撰文/春平

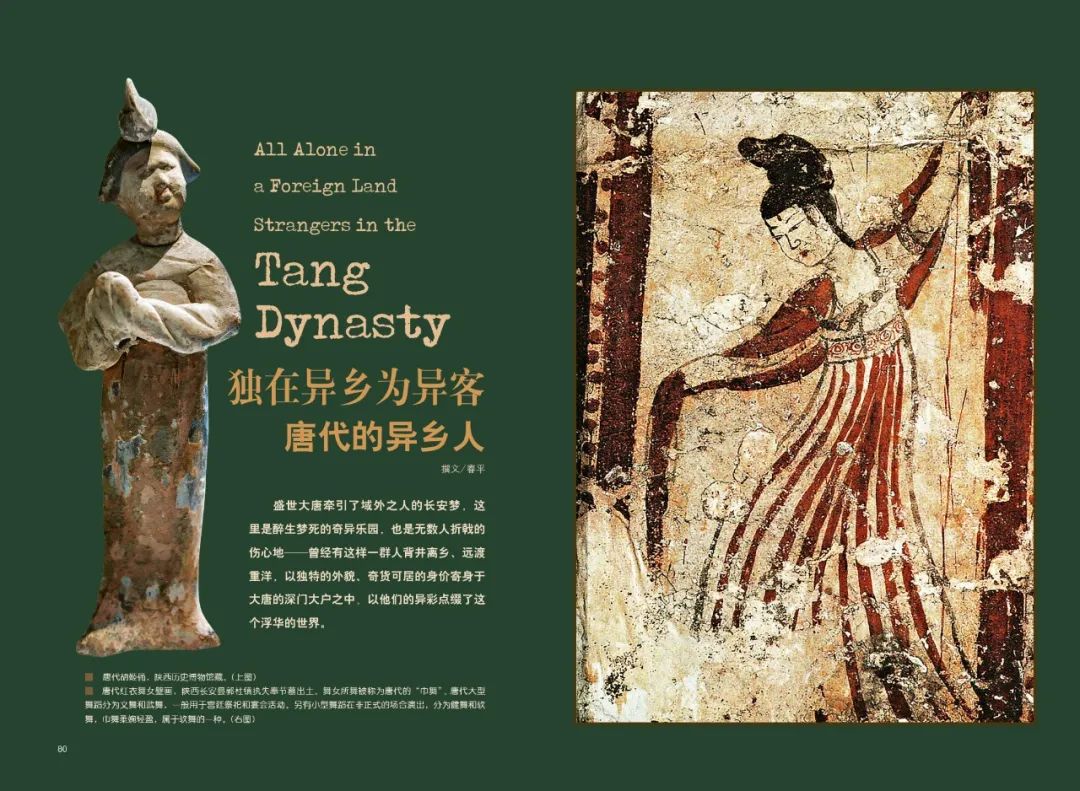

盛世大唐牵引了域外之人的长安梦,这里是醉生梦死的奇异乐园,也是无数人折戟的伤心地——曾经有这样一群人背井离乡、远渡重洋,以独特的外貌、奇货可居的身价寄身于大唐的深门大户之中,以他们的异彩点缀了这个浮华的世界。

唐代在中国历史上被认为是一个生气勃勃、海纳百川的时代。在这个时代,来自四面八方的人涌入大唐的土地,去实现他们各自的梦想。

在这当中,有一群人显得与众不同,他们来自异国他乡,拥有独特的外貌、奇特的身手、瑰丽的舞姿,却不拥有独立的营生,而是寄身于大唐高官显贵的宅邸之中。他们拥有各种称谓,但其实质为奴。与欧洲殖民者贩奴运动不同的是,这些人并未作为劳动力而大规模地引入,在好尚奇风异俗的唐代,他们是作为一种奇珍异宝而被“收藏”,因为奇货可居而备受喜爱,成为彰显收藏者华贵身份和地位的耀眼点缀。

昆仑奴:

来自南海诸岛的善水者

01

或许是因为他们黑色的皮肤在中国特别引人注目,早在清末就有学者专门对昆仑奴的来龙去脉做过研究。20世纪初,这一现象还引起了国际学者的注意,日本学者和法国学者对昆仑奴与中国南海古代航行的议题进行了专门考证。

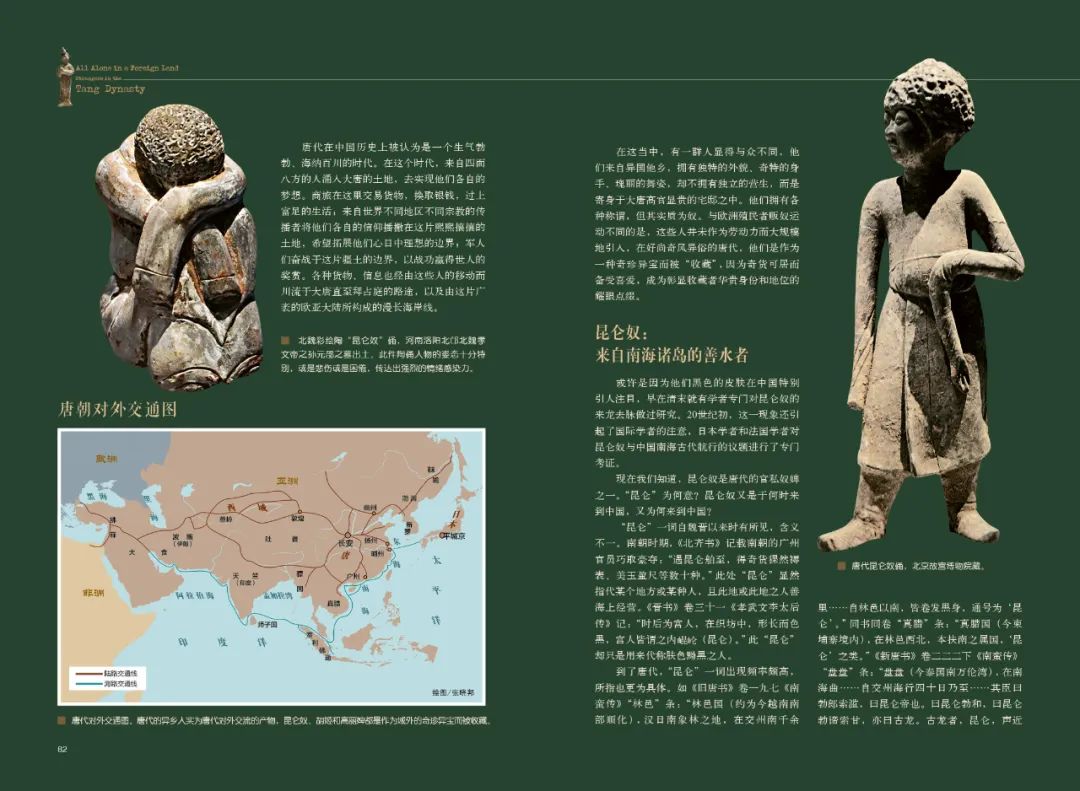

现在我们知道,昆仑奴是唐代的官私奴婢之一。“昆仑”为何意?昆仑奴又是于何时来到中国,又为何来到中国?

“昆仑”一词自魏晋以来时有所见,含义不一。南朝时期,《北齐书》记载南朝的广州官员巧取豪夺:“遇昆仑舶至,得奇货猓然褥表、美玉盈尺等数十种。”此处“昆仑”显然指代某个地方或某种人,且此地或此地之人善海上经营。《晋书》卷三十一《孝武文李太后传》记:“时后为宫人,在织坊中,形长而色黑,宫人皆谓之内(昆仑)。”此“昆仑”却只是用来代称肤色黝黑之人。

到了唐代,“昆仑”一词出现频率颇高,所指也更为具体。如《旧唐书》卷一九七《南蛮传》“林邑”条:“林邑国(约为今越南南部顺化),汉日南象林之地,在交州南千余里……自林邑以南,皆卷发黑身,通号为‘昆仑’。”同书同卷“真腊”条:“真腊国(今柬埔寨境内),在林邑西北,本扶南之属国,‘昆仑’之类。”

《新唐书》卷二二二下《南蛮传》“盘盘”条:“盘盘(今泰国南万伦湾),在南海曲……自交州海行四十日乃至……其臣曰勃郎索滥,曰昆仑帝也。曰昆仑勃和,曰昆仑勃谛索甘,亦曰古龙。古龙者,昆仑,声近耳。”

“昆仑”在这些文献中已经具有了明确的地理指涉,只是并非一个特定的地点,而是指向今中南半岛南部以及南海诸岛的一整片地区,其居民的特点为卷发黑身。

唐代佛书中也可见到对昆仑的记载。唐代的求法高僧义净于671年从广州泛海赴印,后滞留于室利佛逝(今苏门答腊),他在之后撰写的佛学名著《南海寄归内法传》中提及“良为掘伦,初至交广,遂使总唤昆仑国焉。唯此昆仑,头卷体黑,自余诸国,与神州不殊。”这里提到昆仑这地方原来叫做掘伦,包括十余国,后来总称为昆仑,其居民的特点同样是头卷体黑。

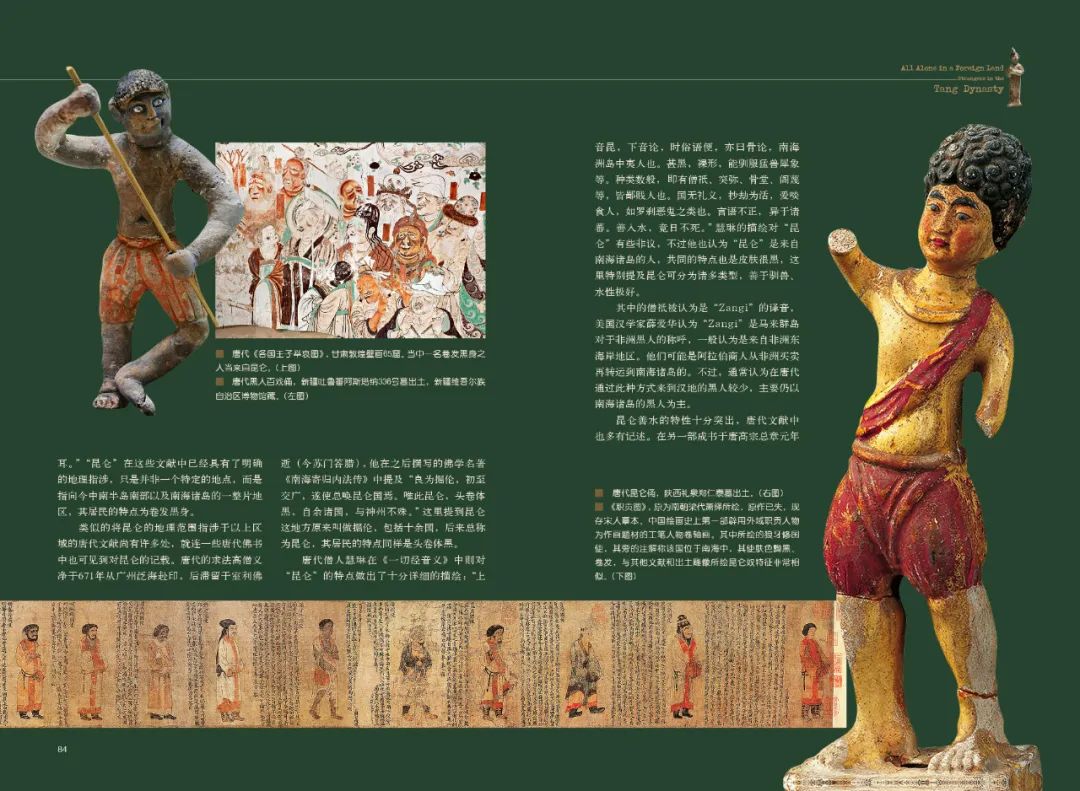

昆仑善水的特性十分突出,唐代文献中也多有记述。在另一部成书于唐高宗总章元年(668年)的佛家故事集子《法苑珠林》中,记录了这样一个故事:郑州超化寺的南部有一大泉,泉涌沸腾如鼓怒,但绝无水声,一位姓严的道士觉得十分奇怪,便派遣善水的昆仑入泉中探个究竟。唐宣宗大中元年(843年)冬十二月,宰相李德裕被贬为潮州司马,在南下过程中,自洛水路经江淮入岭南,再乘海舶入潮,到潮州时,经鳄鱼滩,损坏舟船,平生宝玩、古书图画,一时沉失,遂召舶上昆仑取之。

既然唐代的“昆仑”主要来源于南海诸国,他们又是如何成为奴的呢?《新唐书》卷二二二下《南蛮传》“室利佛逝”条:“室利佛逝,一日尸利佛誓……咸亨至开元间(公元67~741年), 数遣使者朝,表为边境侵扰,有诏广州慰抚。又献侏儒、僧祇女各二及歌舞。”

《新唐书》卷二二二下《南蛮传》“诃陵国”条:“诃陵(大约今爪哇岛或苏门答腊岛,或兼称二岛),亦曰社婆,曰阇婆,在南海中……元和八年(813年)献僧祇奴四,五色鹦鹉、频伽鸟等。”看来,昆仑奴是通过南海诸国以进贡的方式与其他域外奇珍一起进入大唐的。

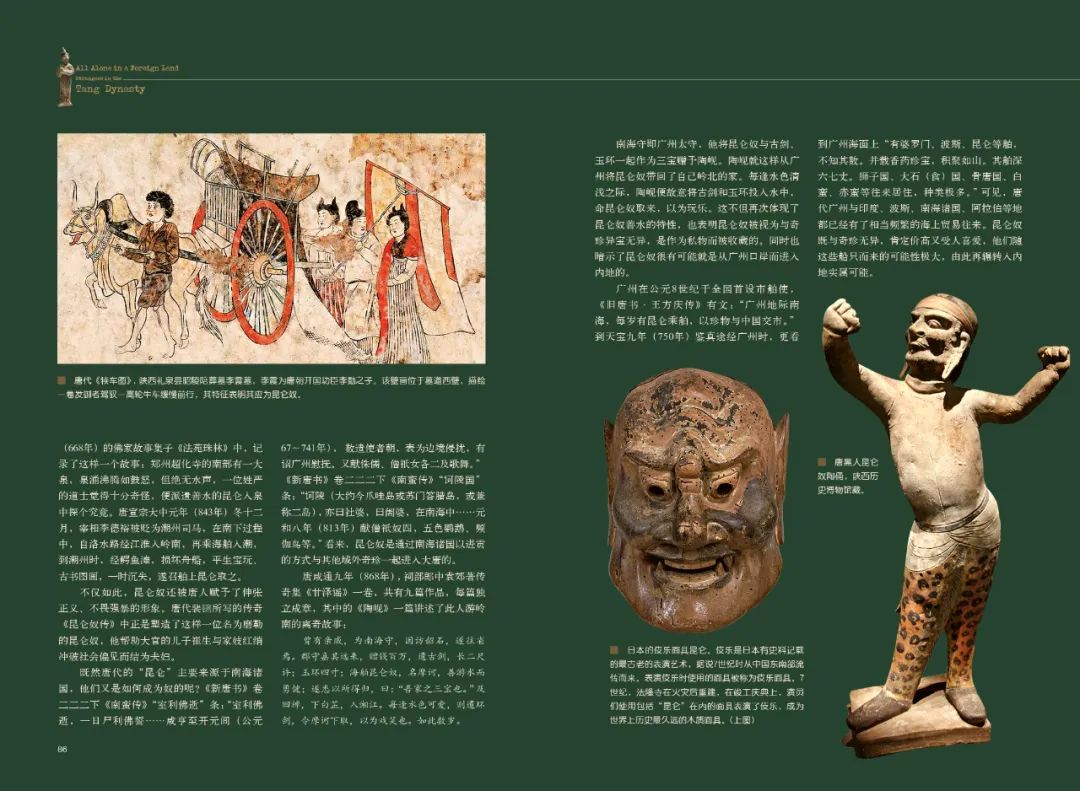

广州在公元8世纪于全国首设市舶使,《旧唐书·王方庆传》有文:“广州地际南海,每岁有昆仑乘舶,以珍物与中国交市。” 到天宝九年(750年)鉴真途经广州时,更看到广州海面上“有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数。并载香药珍宝,积聚如山。其舶深六七丈。狮子国、大石(食)国、骨唐国、白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多。”

可见,唐代广州与印度、波斯、南海诸国、阿拉伯等地都已经有了相当频繁的海上贸易往来。昆仑奴既与奇珍无异,肯定价高又受人喜爱,他们随这些船只而来的可能性极大,由此再辗转入内地实属可能。

胡姬:

美丽背后的哀愁

02

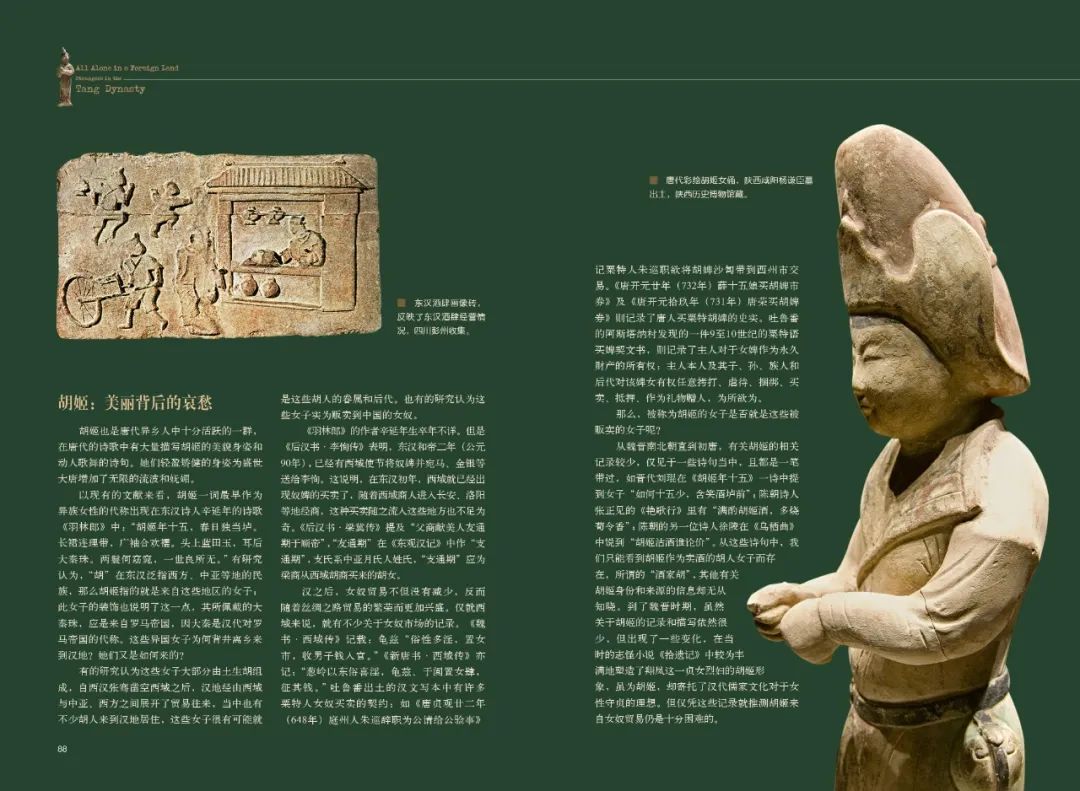

以现有的文献来看,胡姬一词最早作为异族女性的代称出现在东汉诗人辛延年的诗歌《羽林郎》中:“胡姬年十五,春日独当垆。长裙连理带,广袖合欢襦。头上蓝田玉,耳后大秦珠。两鬟何窈窕,一世良所无。”

有研究认为,“胡”在东汉泛指西方、中亚等地的民族,那么胡姬指的就是来自这些地区的女子;此女子的装饰也说明了这一点,其所佩戴的大秦珠,应是来自罗马帝国,因大秦是汉代对罗马帝国的代称。这些异国女子为何背井离乡来到汉地?她们又是如何来的?

有的研究认为这些女子大部分由土生胡组成,自西汉张骞凿空西域之后,汉地经由西域与中亚、西方之间展开了贸易往来,当中也有不少胡人来到汉地居住,这些女子很有可能就是这些胡人的眷属和后代。也有的研究认为这些女子实为贩卖到中国的女奴。

《后汉书·李恂传》表明,东汉和帝二年(公元90年),已经有西域使节将奴婢并宛马、金银等送给李恂。这说明,在东汉初年,西域就已经出现奴婢的买卖了,随着西域商人进入长安、洛阳等地经商,这种买卖随之流入这些地方也不足为奇。《后汉书·梁冀传》提及“父商献美人友通期于顺帝”,“友通期”在《东观汉记》中作“支通期”,支氏系中亚月氏人姓氏,“支通期”应为梁商从西域胡商买来的胡女。

《魏书·西域传》记载:龟兹“俗性多淫,置女市,收男子钱入官。”吐鲁番出土的汉文写本中有许多粟特人女奴买卖的契约:如《唐贞观廿二年(648年)庭州人朱巡辞职为公请给公验事》记粟特人朱巡职欲将胡婢沙匐带到西州市交易。《唐开元廿年(732年)薛十五娘买胡婢市券》及《唐开元拾玖年(731年)唐荣买胡婢券》则记录了唐人买粟特胡婢的史实。

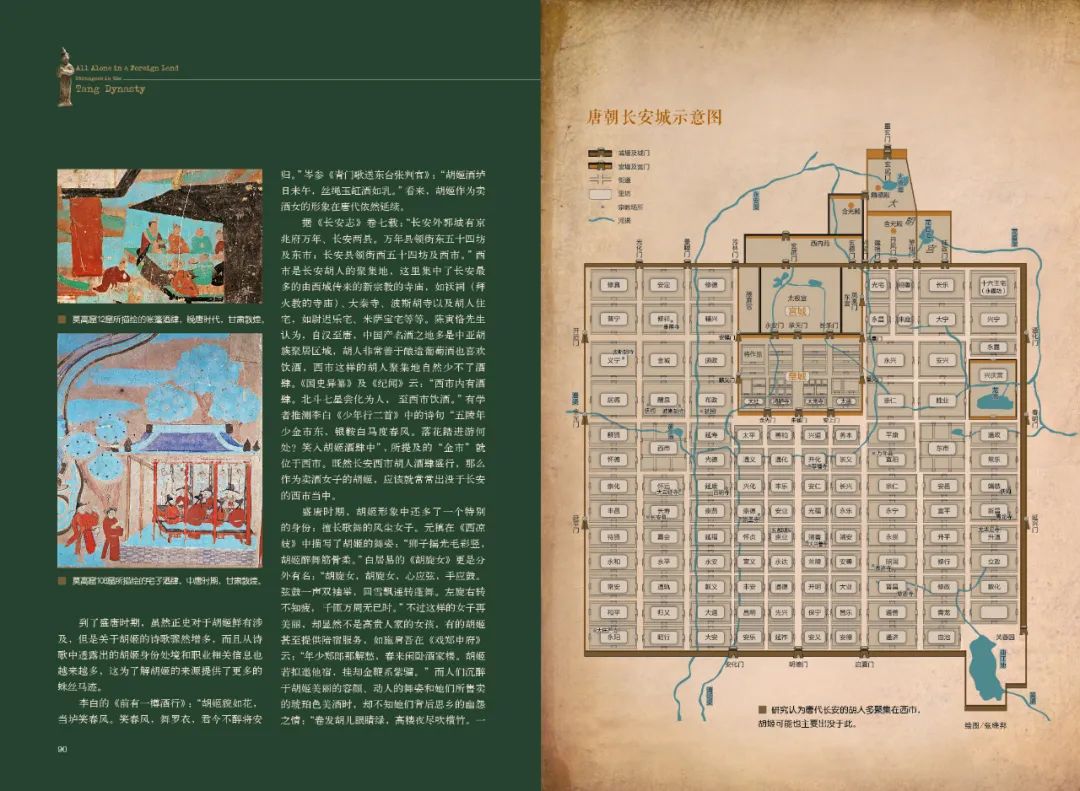

西市是长安胡人的聚集地,这里集中了长安最多的由西域传来的新宗教的寺庙,如祆祠(拜火教的寺庙)、大秦寺、波斯胡寺以及胡人住宅,如尉迟乐宅、米萨宝宅等等。有学者推测李白《少年行二首》中的诗句“五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏进游何处?笑入胡姬酒肆中”,所提及的“金市”就位于西市。既然长安西市胡人酒肆盛行,那么作为卖酒女子的胡姬,应该就常常出没于长安的西市当中。

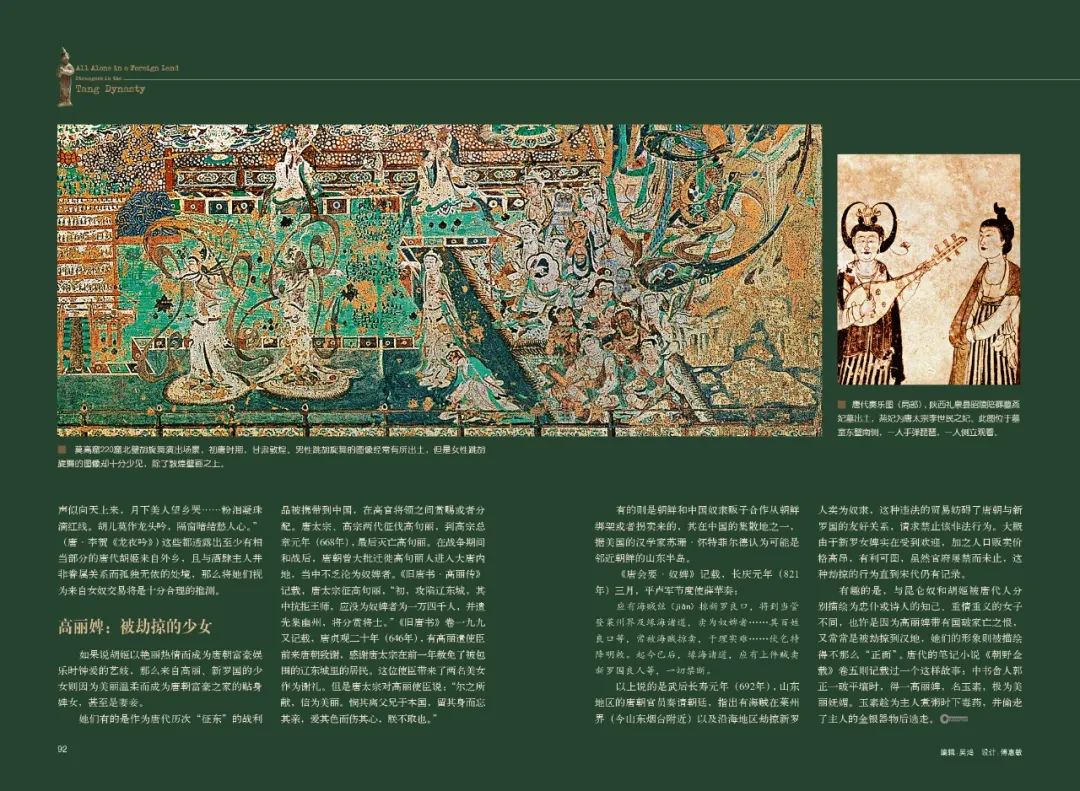

盛唐时期,胡姬形象中还多了一个特别的身份:擅长歌舞的风尘女子。元稹在《西凉妓》中描写了胡姬的舞姿:“狮子摇光毛彩竖, 胡姬醉舞筋骨柔。”白居易的《胡旋女》更是分外有名:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘遥转蓬舞。左旋右转不知疲, 千匝万周无已时。”

施肩吾在《戏郑申府》云:“年少郑郎那解愁,春来闲卧酒家楼。胡姬若拟邀他宿,挂却金鞭系紫骝。”而人们沉醉于胡姬美丽的容颜、动人的舞姿和她们所售卖的琥珀色美酒时,却不知她们背后思乡的幽怨之情:“卷发胡儿眼睛绿,高楼夜尽吹横竹。一声似向天上来,月下美人望乡哭……粉泪凝珠滴红线。胡儿莫作龙头吟,隔窗暗结愁人心。”(唐·李贺《龙夜吟》)这些都透露出至少有相当部分的唐代胡姬来自外乡,且与酒肆主人并非眷属关系而孤独无依的处境,那么将她们视为来自女奴交易将是十分合理的推测。

高丽婢:

被 劫 掠 的 少 女

03

如果说胡姬以艳丽热情而成为唐朝富豪娱乐时钟爱的艺妓,那么来自高丽、新罗国的少女则因为美丽温柔而成为唐朝富豪之家的贴身婢女,甚至是妻妾。

她们有的是作为唐代历次“征东”的战利品被携带到中国,在高官将领之间赏赐或者分配。唐太宗、高宗两代征伐高句丽,到高宗总章元年(668年),最后灭亡高句丽。在战争期间和战后,唐朝曾大批迁徙高句丽人进入大唐内地,当中不乏沦为奴婢者。《旧唐书·高丽传》记载,唐太宗征高句丽,“初,攻陷辽东城,其中抗拒王师,应没为奴婢者为一万四千人,并遣先集幽州,将分赏将士。”

《旧唐书》卷一九九又记载,唐贞观二十年(646年),有高丽遣使臣前来唐朝致谢,感谢唐太宗在前一年赦免了被包围的辽东城里的居民。这位使臣带来了两名美女作为谢礼。但是唐太宗对高丽使臣说:“尔之所献,信为美丽。悯其离父兄于本国,留其身而忘其亲,爱其色而伤其心,朕不取也。”

《唐会要·奴婢》记载,长庆元年(821年)三月,平卢军节度使薛苹奏:应有海贼詃(jiǎn)掠新罗良口,将到当管登莱州界及缘海诸道,卖为奴婢者……其百姓良口等,常被海贼掠卖,于理实难……伏乞特降明敕。起今已后,缘海诸道,应有上件贼卖新罗国良人等,一切禁断。

以上说的是武后长寿元年(692年),山东地区的唐朝官员奏请朝廷,指出有海贼在莱州界(今山东烟台附近)以及沿海地区劫掠新罗人卖为奴隶,这种违法的贸易妨碍了唐朝与新罗国的友好关系,请求禁止该非法行为。大概由于新罗女婢实在受到欢迎,加之人口贩卖价格高昂,有利可图,虽然官府屡禁而未止,这种劫掠的行为直到宋代仍有记录。

有趣的是,与昆仑奴和胡姬被唐代人分别描绘为忠仆或诗人的知己、重情重义的女子不同,也许是因为高丽婢带有国破家亡之恨,又常常是被劫掠到汉地,她们的形象则被描绘得不那么“正面”。唐代的笔记小说《朝野佥载》卷五则记载过一个这样故事:中书舍人郭正一破平壤时,得一高丽婢,名玉素,极为美丽妩媚。玉素趁为主人煮粥时下毒药,并偷走了主人的金银器物后逃走。

本文节选自《文明》2019.09月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。