整形外科(Plastic Surgery)一词,尽管在大众主流认知中的内容多与“整容”“医美”相关,其鲜为人知的本意却是指对人体皮肤、软组织的修复与外观的塑形。现代整形外科缘起于第一次世界大战。第一次世界大战是人类历史上首次大规模机械化战争,堑壕战、炮弹与机枪的广泛使用带来了前所未有的伤亡,也给医学界带来了诸多全新的命题与前所未有的考验——面部毁容病例的激增,烧伤、弹片伤和爆炸性创伤让传统外科束手无策。

《造脸:整形外科的兴起》一书以哈罗德·吉利斯(Harold Gillies)为主角,讲述了他在第一次世界大战期间如何用开创性的手术技术修复那些被战争摧毁的面容,在帮助无数伤员重新回归社会生活的同时,也奠定了现代整形外科的基本技术体系与人文精神内涵,使之成为外科学体系中最具独特魅力的学科之一。

撰文|李岩祺

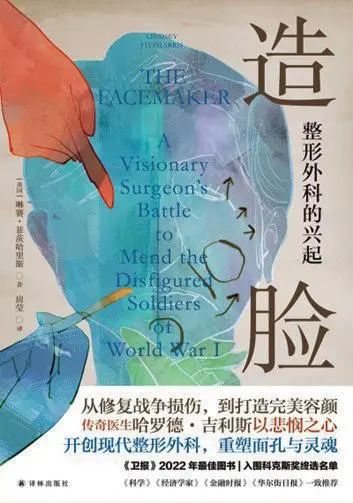

《造脸》

作者:[美]琳赛·菲茨哈里斯

译者:房莹

译林出版社 2025年1月

一战背景下的医学革命

《造脸》以二等兵珀西·布莱尔在战场上的遭遇开篇。一颗流弹贯穿了双侧脸颊,使他的面部遭受重创。尽管过程困难重重,布莱尔最终还是被成功营救出战场,经过初步治疗后返回英国本土,在王后医院(Queen’s Hospital)——世界上首批专门从事颅面复原的医院之一,与吉利斯医生一起继续属于他的康复战斗。

由于几个世纪以来,人们常把容貌缺陷与麻风病或梅毒等恶疾引发的破坏性影响进行关联,抑或将其与体罚或罪恶行为联系在一起,导致被毁容的士兵往往承载着一种深切的耻辱感。从战场归来后,常常将自己孤立于社会之外,成为“消沉、抑郁情绪的受害者,在某些情况下甚至选择自杀”。尽管使用外科手段修复面部缺损的记述古已有之,如公元前6世纪古印度《妙闻集》即介绍了使用前额皮瓣为病人进行鼻再造这一即使在今日看来也属高难度的术式。然而在缺乏麻醉、无菌术、输血技术等基础手段支持的时代,患者死于手术并发症的概率很可能高于原发病本身。在这种条件下对非致命性的面部损伤及其继发畸形进行手术治疗,往往无异于一场对生命的豪赌。因此,直到第一次世界大战的战火在欧洲全面蔓延,诸多像布莱尔一样遭受严重面部损伤的士兵亟待救治,才为现代整形外科学的诞生带来契机。

吉利斯原本是一位在私人诊所高薪执业的耳鼻喉科医生,由于法国不允许牙医在缺乏外科医生监督下对伤员进行治疗,他于1915年受命前去战地医院监督牙医工作。彼时,大多数外科医生在处理面部软组织大面积破坏方面,几乎没有任何经验可言——绝大多数伤员都被送去了普通外科医生那里,匆忙包扎好伤口之后又被送回战壕继续战斗。在目睹了著名牙医瓦拉迪埃对于颌面损伤患者的一系列创造性治疗手段后,吉利斯了解到了牙科在面部重建实践中的价值所在。有感于当时治疗体系的分散和低效,吉利斯毅然转变了自己的专业方向,不久后在英国的王后医院建立了一个专门的治疗中心,让各科医生可以聚集起来共同致力于修复西线战场上数量惊人的“无脸之人”。书中生动再现了当时的场景:大量像布莱尔一样的士兵们带着破碎的下颌、缺失的鼻梁或塌陷的眼眶来到王后医院,吉利斯则以自己的智慧与双手帮助他们重获新生。

吉利斯的战时工作对整形外科的技术进步做出了极大贡献,他系统化地发展了整形外科的技术基石——皮瓣手术(flap surgery),即利用患者自身的皮肤和软组织,通过精确设计将其转移到受损部位,既保证了血液供应,又实现了功能与外观的重建。在此基础上,他与俄国人费拉托夫和德国人甘泽几乎在同一时间各自独立发明了皮管技术,这一技术在1980年代显微外科诞生之前一直是整形外科用于修复远位缺损的主要方法。更重要的是,他对手术结果的关注超越了单纯的生存,而是追求功能与美学的双重恢复。例如,他会精心设计皮瓣的角度,确保嘴唇或眼睑的运动能力,这一理念延续至今日,仍是整形外科的重要原则。

此外,吉利斯并非强调“个人英雄主义”的传统外科医生,他的“造脸工厂”不仅整合了外科医生、内科医生、牙医、放射科医生、艺术家、雕塑家、面具制作者和摄影师,通过蜡模塑形、颌骨支架重建等技术修复伤员面部,还引入音乐会、微笑训练等心理重建项目,堪称现代多学科诊疗(MDT)模式的先驱,也由此揭示了学科诞生的本质:通过修复残缺重建人的社会身份。

电影《吾栖之肤》剧照。

人性与职业使命的交融

《造脸》一书最震撼之处,在于它撕开了现代整形外科的浪漫化面纱,直指其诞生时的悲怆底色。作者在书中对手术过程的描写令人印象深刻。她以细腻的笔触还原了诸多手术场景。对于专业读者而言,这些描述颇具吸引力,因为它们生动地展示了吉利斯如何利用匮乏的资源解决诸多前所未见的复杂问题。例如通过“跳跃式皮瓣”逐步移动组织,将皮肤从胸部转移至手臂,再到面部,这一过程耗时数月,却解决了大面积缺损的难题。很多案例即使在今日看来也十分具有启发性——尽管一些手术技术本身已然过时,但其中蕴含的思维方式仍然值得借鉴。这也体现了现代整形外科最大的特点,即:建立在若干基本原则之上,去尝试运用独特技术解决个性化问题。

从历史的角度来说,失败往往是技术进步的基石,且无损于开拓者们的伟大。对于吉利斯这样的先驱,其早期工作中必然不乏效果欠佳乃至失败案例。直面失败的勇气,百折不挠的信心,是以吉利斯为代表的一批现代整形外科奠基者的真实精神写照。遗憾的是,本书似乎对此方面稍吝笔墨,而是更多地通过描述客观环境的局限来体现探索过程的曲折。此外书中对某些场景进行了戏剧化处理——如对血肉模糊的伤口或患者痛苦的渲染——如此虽增强了叙事张力,却可能使治疗过程对于非专业读者来说显得有些过于耸人听闻,且难免有刻意增加人物光环之嫌。

《造脸》一书的魅力,还在于在技术开拓之外,它也重点展现了吉利斯对患者的人性关怀与伟大的人格魅力。他深知,面部不仅是生理结构,更是身份与尊严的象征。书中记录了许多感人细节:吉利斯设计镜子禁区,避免患者过早看到未愈合的面容;他鼓励士兵参与康复活动,帮助他们重拾社会信心。在治疗之余,吉利斯甚至鼓励患者在病房里偷偷饮酒,甚至默许赌博行为。这种对心理健康的关注与稍显出格的作风在当时并不常见,却与现代整形外科的理念高度一致,即整形外科的本质不是制造美,而是修复人性尊严。

在战后起初的几年里,吉利斯和他的同事们所做的变革性工作并未得到足够的认可。然而吉利斯抵制住了回归安逸舒适生活的诱惑,选择为整形外科争取合法医学分支的地位。他不仅为多位畸形患者进行免费治疗,还扩大了自己的业务范围,将美容手术也纳入其中。他认为,“重建手术是努力恢复正常”,而“美容手术则是尝试超越正常”。并且坚信,除非同时具备整形外科和美容外科手术技巧,否则任何医生都不能自诩为整形外科医生。

电影《吾栖之肤》剧照。

吉利斯的精神与当代医美行业

哈罗德·吉利斯,那个在一战硝烟中用双手为毁容士兵重塑希望的传奇医生,他的故事在《造脸》一书中熠熠生辉。他的精神——以患者为本、技术为需而生、坚守医者底线——不仅是整形外科的根基,更像一面镜子,映照出当今中国医美行业的得与失。如今,中国医美市场蓬勃发展,2023年规模突破2000亿元,成为全球第二大市场。然而,繁荣背后丛生的乱象,与吉利斯的理念形成鲜明对照,值得我们深思。

总体来说,《造脸》是一部兼具学术价值与情感力量的作品。从专业角度看,本书的优点显而易见:聚焦第一次世界大战这一学科发展史上的关键坐标,让我们得以追溯学科的根源;引用大量档案和信件,使吉利斯的成就可信而鲜活;叙事风格既有一定科学深度,又不失情感温度,能够引发读者共情并了解这一领域的复杂性。此外,书中对于战争背景以及大量伤员的生活描述,亦增加了可读性。

然而,本身也有不足之处,例如叙述重心主要局限在战时,对于吉利斯在战后的一系列工作虽然有所涉及,但较为简略,未能更为全面地展示他对于学科发展的贡献;此外,对于某些手术案例的描述颇有理想化色彩,而对于当时的高失败率和并发症风险却较少提及。

最后要提及的是,1930年,荣誉姗姗来迟——吉利斯因在第一次世界大战期间的服役而被封为爵士。在此引用他本人的一句名言作为全书的注解:“修复面容,就是修复灵魂”。

作者/李岩祺

编辑/宫子 李永博

校对/薛京宁