撰文、供图/浙江省博物馆

宋,器用之美

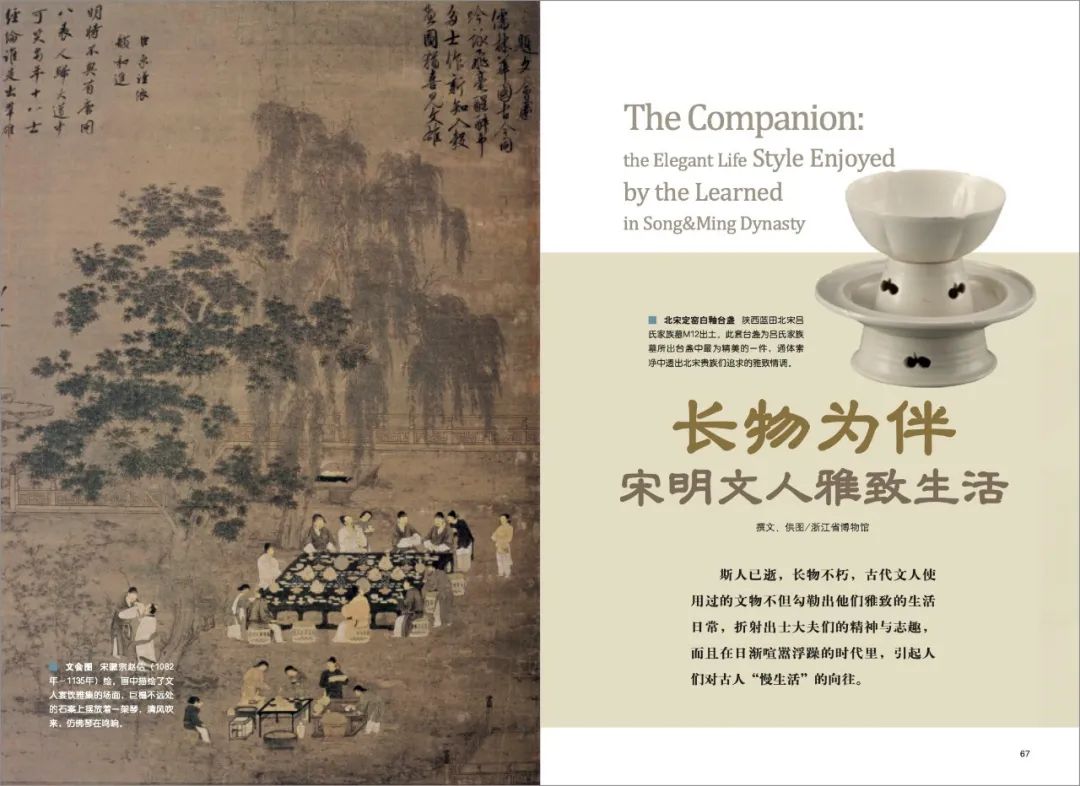

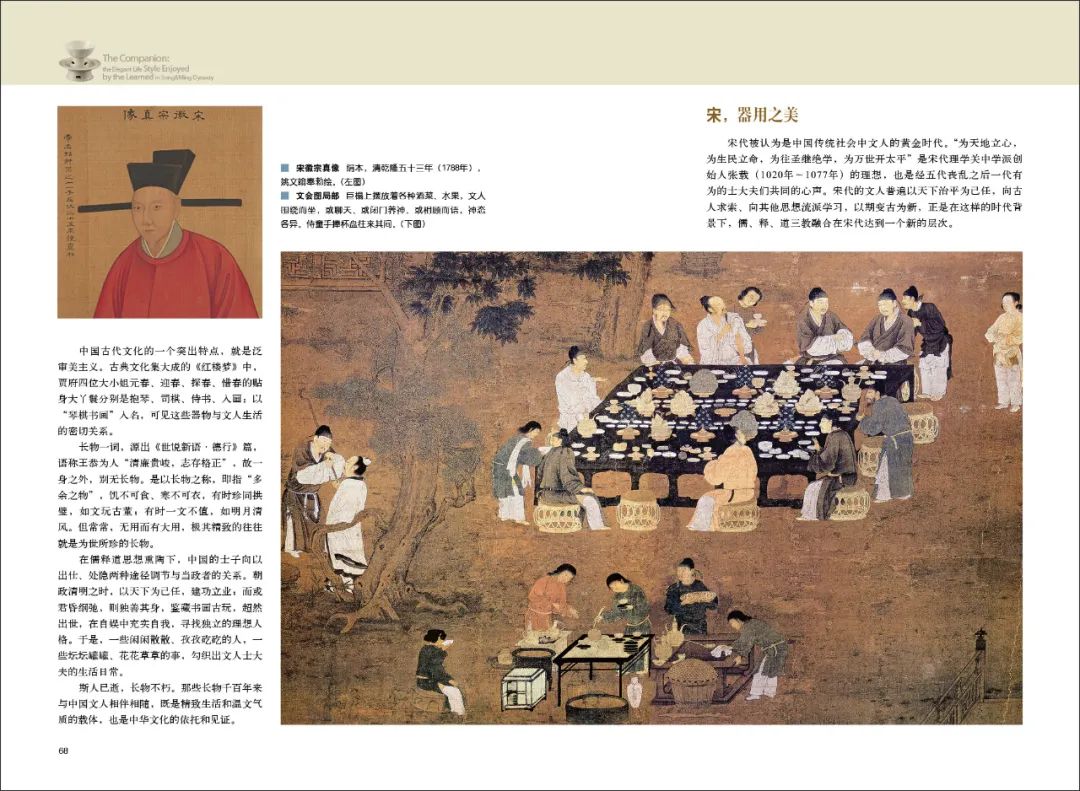

宋代被认为是中国传统社会中文人的黄金时代。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”是宋代理学关中学派创始人张载的理想,也是经五代丧乱之后一代有为的士大夫们共同的心声。宋代的文人普遍以天下治平为己任,向古人求索、向其他思想流派学习,以期变古为新,正是在这样的时代背景下,儒、释、道三教融合在宋代达到一个新的层次。

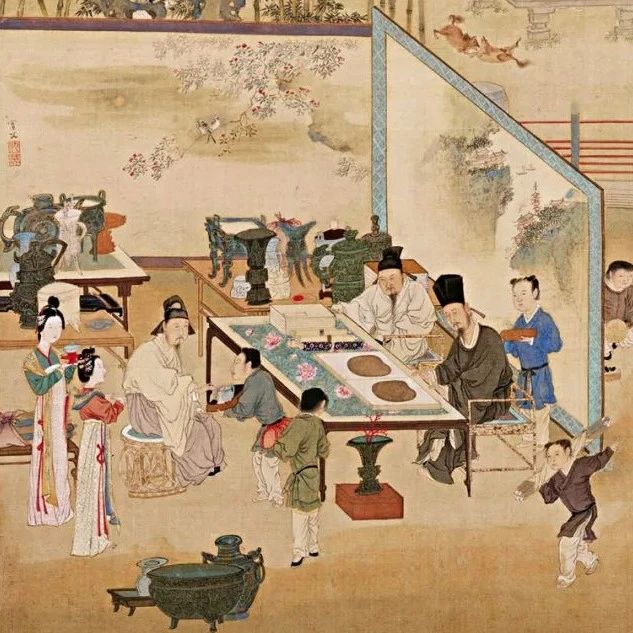

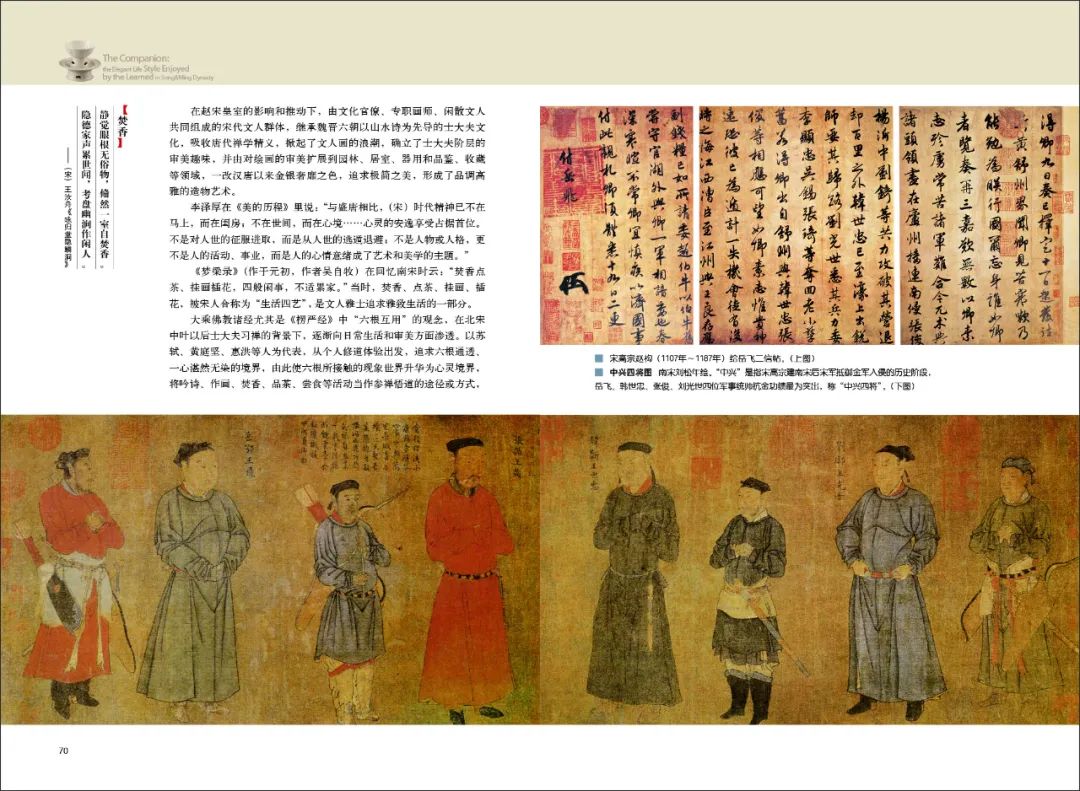

在赵宋皇室的影响和推动下,由文化官僚、专职画师、闲散文人共同组成的宋代文人群体,继承魏晋六朝以山水诗为先导的士大夫文化,吸收唐代禅学精义,掀起了文人画的浪潮,确立了士大夫阶层的审美趣味,并由对绘画的审美扩展到园林、居室、器用和品鉴、收藏等领域,一改汉唐以来金银奢靡之色,追求极简之美,形成了品调高雅的造物艺术。

《梦梁录》(作于元初,作者吴自牧)在回忆南宋时云:“焚香点茶、挂画插花,四般闲事,不适累家。”当时,焚香、点茶、挂画、插花,被宋人合称为“生活四艺”,是文人雅士追求雅致生活的一部分。

大乘佛教诸经尤其是《楞严经》中“六根互用”的观念,在北宋中叶以后士大夫习禅的背景下,逐渐向日常生活和审美方面渗透。以苏轼、黄庭坚、惠洪等人为代表,从个人修道体验出发,追求六根通透、一心湛然无染的境界,由此使六根所接触的现象世界升华为心灵境界,将吟诗、作画、焚香、品茶、尝食等活动当作参禅悟道的途径或方式,并将其所赋予的嗅觉、味觉、触觉与视觉的感官体验,上升到极高的艺术层面,达到“道”的境界。

与此同时,这些活动从原料置备到使用方式,无不讲究;从器具到场合,细枝末节各有雅意。四艺合一,展现了宋代文人学士风雅的生活美学。其中,诗词书画与饮酒、烹茶、焚香共同构成宋代士人日常生活中的赏心乐事。

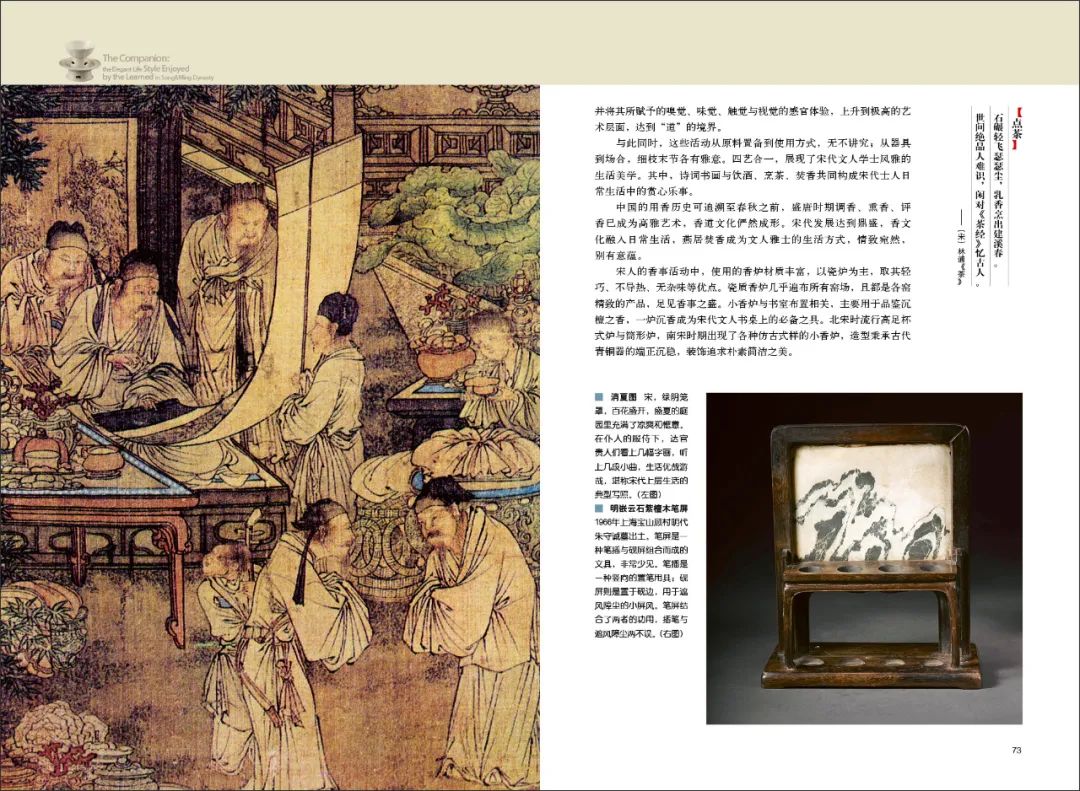

中国的用香历史可追溯至春秋之前,盛唐时期调香、熏香、评香已成为高雅艺术,香道文化俨然成形。宋代发展达到鼎盛,香文化融入日常生活,燕居焚香成为文人雅士的生活方式,情致宛然,别有意蕴。

宋人的香事活动中,使用的香炉材质丰富,以瓷炉为主,取其轻巧、不导热、无杂味等优点。瓷质香炉几乎遍布所有窑场,且都是各窑精致的产品,足见香事之盛。小香炉与书室布置相关,主要用于品鉴沉檀之香,一炉沉香成为宋代文人书桌上的必备之具。北宋时流行高足杯式炉与筒形炉,南宋时期出现了各种仿古式样的小香炉,造型秉承古代青铜器的端正沉稳,装饰追求朴素简洁之美。

茶兴于唐而盛于宋。唐朝时,陆羽的《茶经》奠定了中国乃至整个东方茶道艺术的理论基础。

《茶经》十章七千余言,从“源”“具”“造”“器”“煮”“饮”“事”“出”“略”“图”十个方面对茶文化进行了梳理和总结,其中,源,讲茶的主要产地及气候与茶性的关系;具,讲茶的制作工具;造,讲制茶工艺;器,讲二十四种煮茶、饮茶器皿;煮,讲烹茶技巧;饮,讲饮茶与茶韵方面的品鉴;事,讲茶史茶话;出,讲不同产地茶的高下等次;略,讲茶具和茶器的用法;图,就是把以上内容绘图示人。这些都为宋时茶事的兴盛奠定了基础。

两宋时期,国君的提倡、文人士大夫的推动,使得士林乃至全社会饮茶之风盛行。此时的茶饮,不仅仅是文人士大夫日常生活的一部分,更是其自我文化认同的体现,成为生活格调与品质的双重象征。陕西蓝田吕氏家族所有墓葬中都有随葬的茶具出土,这些材质不同的茶具涵盖了宋代各式泡茶方式,足见当时茶事之盛。

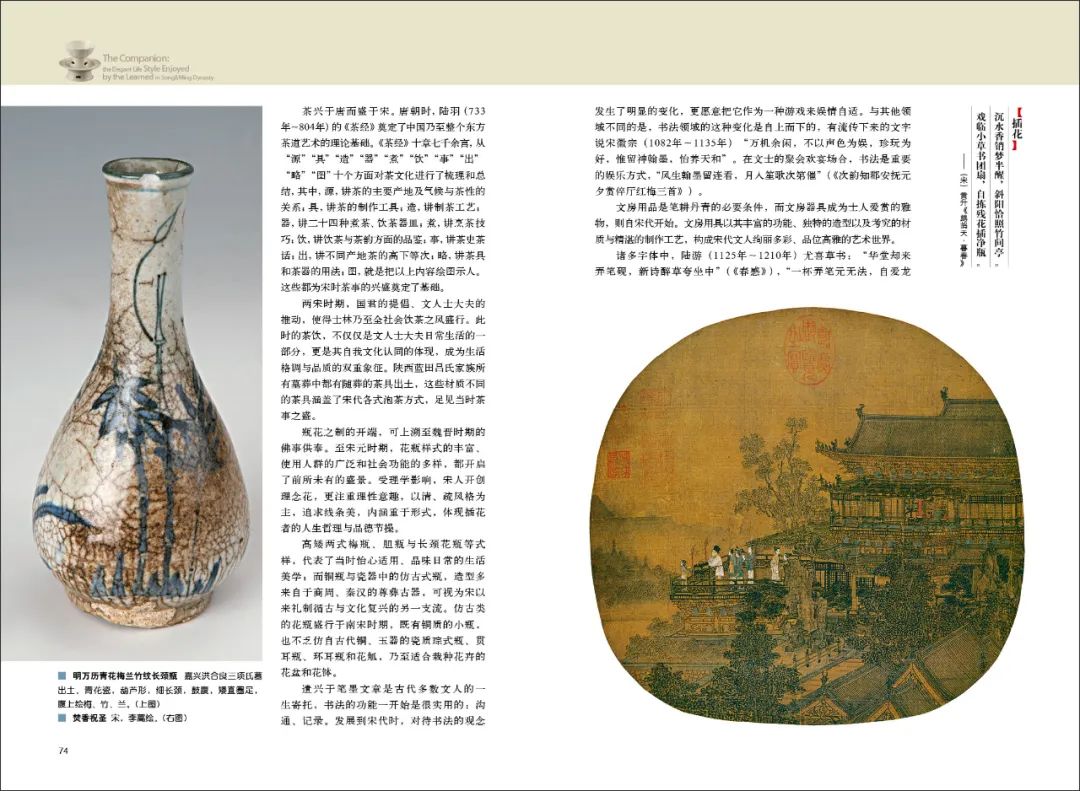

瓶花之制的开端,可上溯至魏晋时期的佛事供奉。至宋元时期,花瓶样式的丰富、使用人群的广泛和社会功能的多样,都开启了前所未有的盛景。受理学影响,宋人开创理念花,更注重理性意趣,以清、疏风格为主,追求线条美,内涵重于形式,体现插花者的人生哲理与品德节操。

高矮两式梅瓶、胆瓶与长颈花瓶等式样,代表了当时怡心适用、品味日常的生活美学;而铜瓶与瓷器中的仿古式瓶,造型多来自于商周、秦汉的尊彝古器,可视为宋以来礼制循古与文化复兴的另一支流。仿古类的花瓶盛行于南宋时期,既有铜质的小瓶,也不乏仿自古代铜、玉器的瓷质琮式瓶、贯耳瓶、环耳瓶和花觚,乃至适合栽种花卉的花盆和花钵。

遣兴于笔墨文章是古代多数文人的一生寄托,发展到宋代时,对待书法的观念发生了明显的变化,更愿意把它作为一种游戏来娱情自适。与其他领域不同的是,书法领域的这种变化是自上而下的,有流传下来的文字说宋徽宗“万机余闲,不以声色为娱,珍玩为好,惟留神翰墨,怡养天和”。在文士的聚会欢宴场合,书法是重要的娱乐方式,“风生翰墨留连看,月入笙歌次第催”(《次韵知郡安抚元夕赏倅厅红梅三首》)。

诸多字体中,陆游尤喜草书:“华堂却来弄笔砚,新诗醉草夸坐中”(《春感》),“一杯弄笔元无法,自爱龙蛇如卷声”(《晨起颇寒饮少酒作草数幅》),“笔墨有时闲作戏”(《初到行在》),“判牒不妨闲作草”(《焚香作墨渖决讼吏皆退立一丈外戏作此诗》)……这些描写是宋时书法观念转变的典型例证,在这种对翰墨的玩味之中,书写者实现了高度的自我满足。

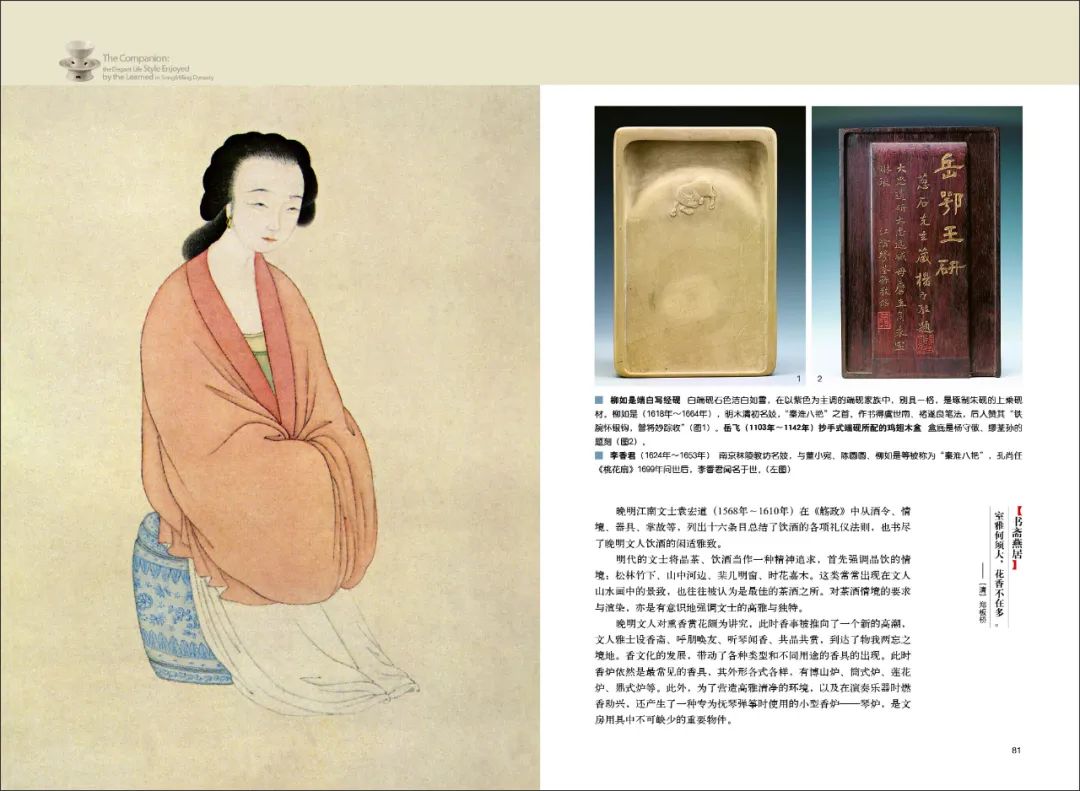

岳飞的抄手式端砚,砚底有“持坚守白不磷不缁”行草铭文,乃为岳飞亲书,其中所配的鸡翅木盒盖上有汪洛年所绘的岳飞像。除砚池外天地四壁都有题铭,分别是南宋谢枋得、文天祥、元代鲍恂,明代王守仁、于谦、陈继儒,清代朱彝尊、王澍、张謇等四代名家题赞。

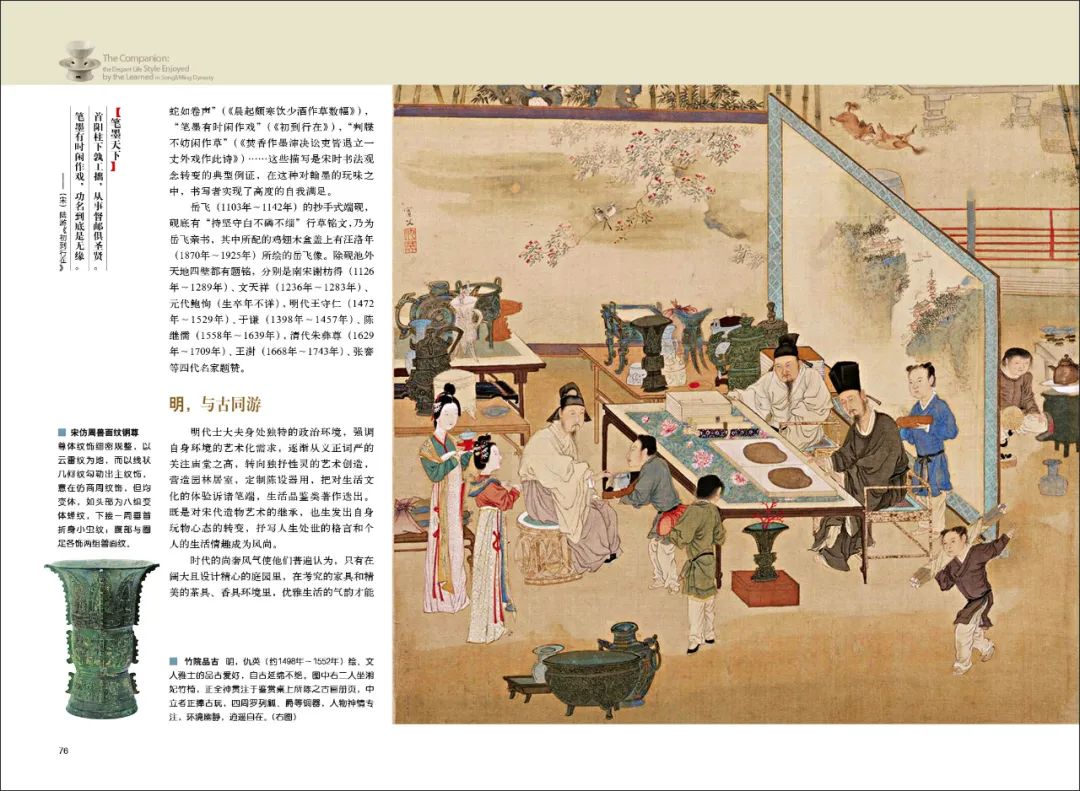

明,与古同游

明代士大夫身处独特的政治环境,强调自身环境的艺术化需求,逐渐从义正词严的关注庙堂之高,转向独抒性灵的艺术创造,营造园林居室,定制陈设器用,把对生活文化的体验诉诸笔端,生活品鉴类著作迭出。既是对宋代造物艺术的继承,也生发出自身玩物心态的转变,抒写人生处世的格言和个人的生活情趣成为风尚。

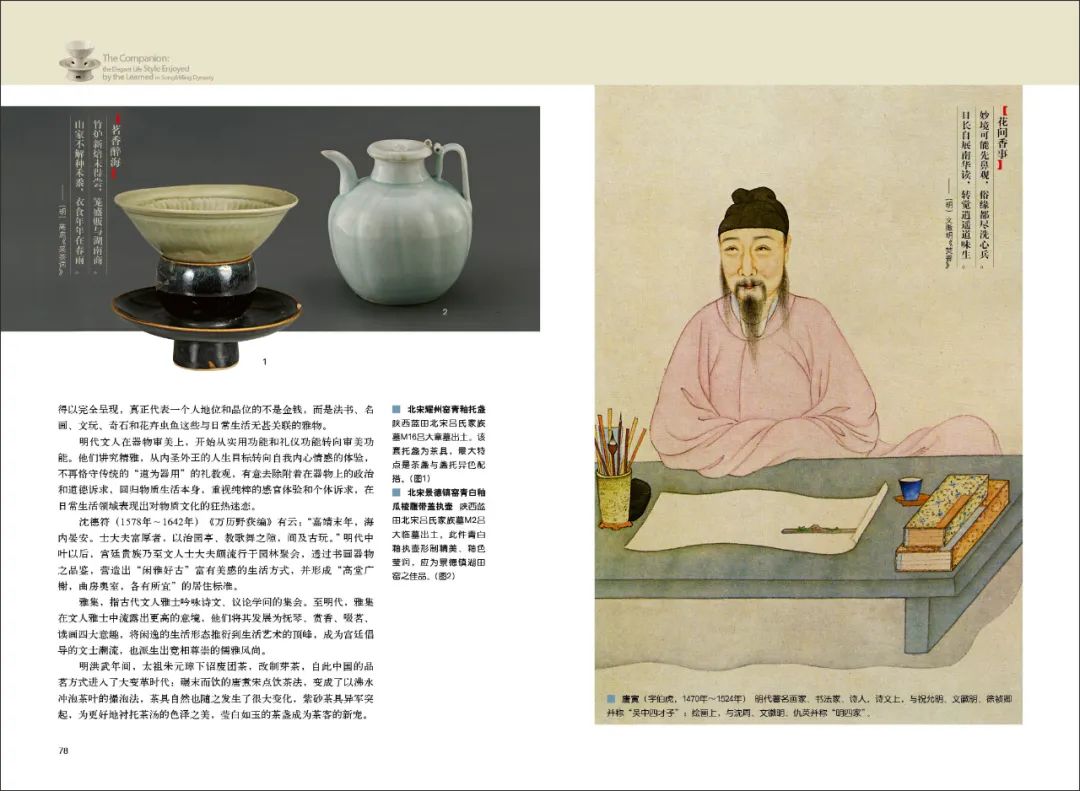

时代的尚奢风气使他们普遍认为,只有在阔大且设计精心的庭园里,在考究的家具和精美的茶具、香具环境里,优雅生活的气韵才能得以完全呈现,真正代表一个人地位和品位的不是金钱,而是法书、名画、文玩、奇石和花卉虫鱼这些与日常生活无甚关联的雅物。

明代文人在器物审美上,开始从实用功能和礼仪功能转向审美功能。他们讲究精雅,从内圣外王的人生目标转向自我内心情感的体验,不再恪守传统的“道为器用”的礼教观,有意去除附着在器物上的政治和道德诉求,回归物质生活本身,重视纯粹的感官体验和个体诉求,在日常生活领域表现出对物质文化的狂热迷恋。

沈德符《万历野获编》有云:“嘉靖末年,海内晏安。士大夫富厚者,以治园亭、教歌舞之隙,间及古玩。”明代中叶以后,宫廷贵族乃至文人士大夫颇流行于园林聚会,透过书画器物之品鉴,营造出“闲雅好古”富有美感的生活方式,并形成“高堂广榭,曲房奥室,各有所宜”的居住标准。

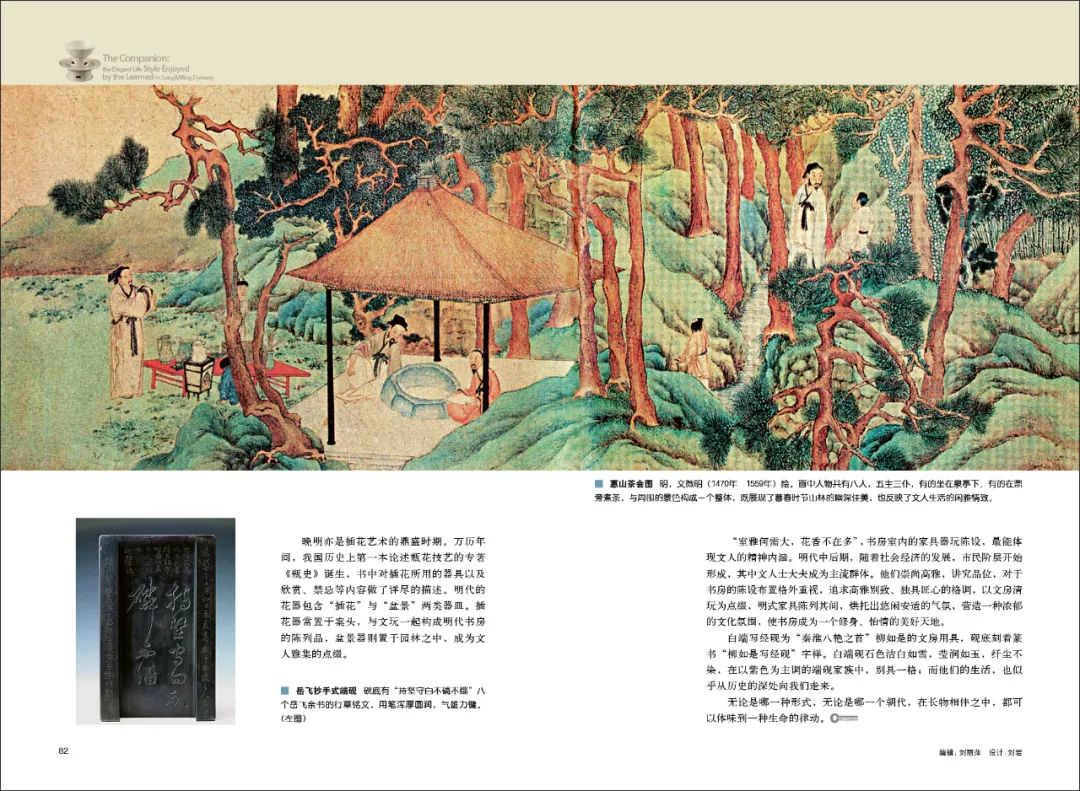

雅集,指古代文人雅士吟咏诗文、议论学问的集会。至明代,雅集在文人雅士中流露出更高的意境,他们将其发展为抚琴、赏香、啜茗、读画四大意趣,将闲逸的生活形态推衍到生活艺术的顶峰,成为宫廷倡导的文士潮流,也派生出竞相尊崇的儒雅风尚。

明洪武年间,太祖朱元璋下诏废团茶,改制芽茶,自此中国的品茗方式进入了大变革时代:碾末而饮的唐煮宋点饮茶法,变成了以沸水冲泡茶叶的撮泡法,茶具自然也随之发生了很大变化,紫砂茶具异军突起,为更好地衬托茶汤的色泽之美,莹白如玉的茶盏成为茶客的新宠。

明代的文士将品茶、饮酒当作一种精神追求,首先强调品饮的情境:松林竹下、山中河边、棐几明窗、时花嘉木。这类常常出现在文人山水画中的景致,也往往被认为是最佳的茶酒之所。对茶酒情境的要求与渲染,亦是有意识地强调文士的高雅与独特。

晚明文人对熏香赏花颇为讲究,此时香事被推向了一个新的高潮,文人雅士设香斋、呼朋唤友、听琴闻香、共品共赏,到达了物我两忘之境地。

香文化的发展,带动了各种类型和不同用途的香具的出现。此时香炉依然是最常见的香具,其外形各式各样,有博山炉、筒式炉、莲花炉、鼎式炉等。此外,为了营造高雅清净的环境,以及在演奏乐器时燃香助兴,还产生了一种专为抚琴弹筝时使用的小型香炉——琴炉,是文房用具中不可缺少的重要物件。

晚明亦是插花艺术的鼎盛时期。万历年间,我国历史上第一本论述瓶花技艺的专著《瓶史》诞生,书中对插花所用的器具以及欣赏、禁忌等内容做了详尽的描述。明代的花器包含“插花”与“盆景”两类器皿。插花器常置于案头,与文玩一起构成明代书房的陈列品,盆景器则置于园林之中,成为文人雅集的点缀。

“室雅何需大,花香不在多”,书房室内的家具器玩陈设,最能体现文人的精神内涵。明代中后期,随着社会经济的发展,市民阶层开始形成,其中文人士大夫成为主流群体。他们崇尚高雅,讲究品位,对于书房的陈设布置格外重视,追求高雅别致、独具匠心的格调,以文房清玩为点缀,明式家具陈列其间,烘托出悠闲安适的气氛,营造一种浓郁的文化氛围,使书房成为一个修身、怡情的美好天地。

白端写经砚为“秦淮八艳之首”柳如是的文房用具,砚底刻着篆书“柳如是写经砚”字样。白端砚石色洁白如雪,莹润如玉,纤尘不染,在以紫色为主调的端砚家族中,别具一格;而他们的生活,也似乎从历史的深处向我们走来。

无论是哪一种形式,无论是哪一个朝代,在长物相伴之中,都可以体味到一种生命的律动。

本文节选自《文明》2018.12月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。