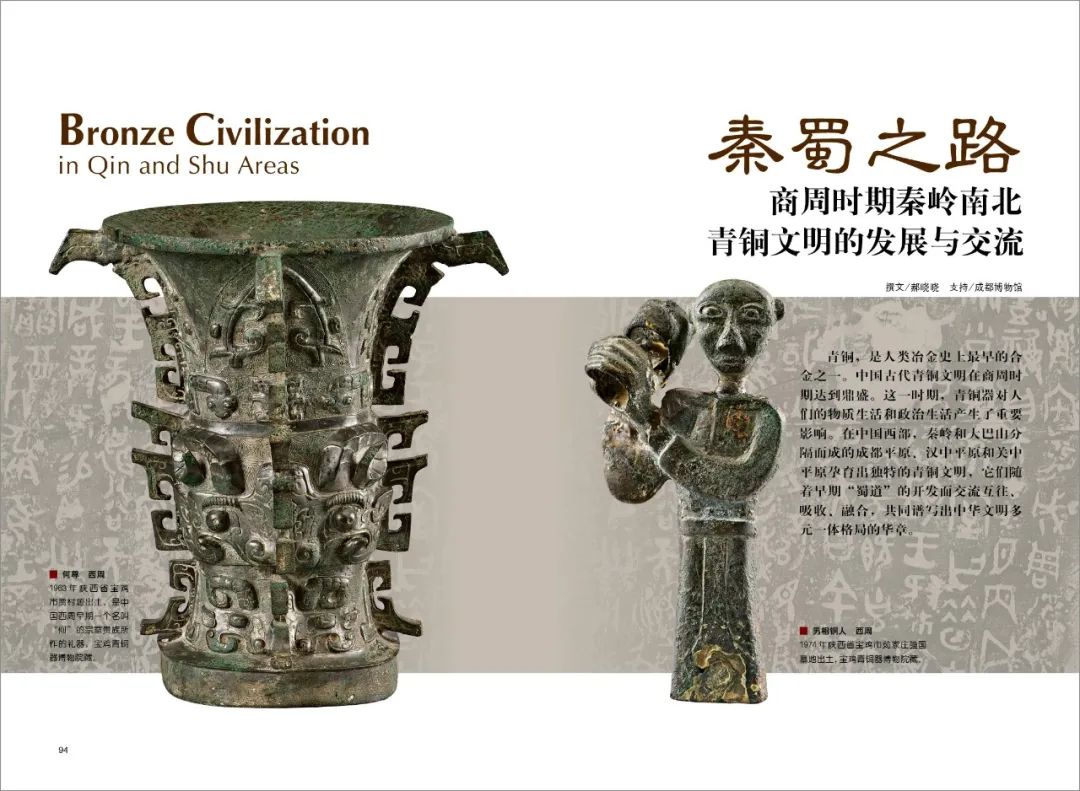

撰文/郝晓晓 支持/成都博物馆

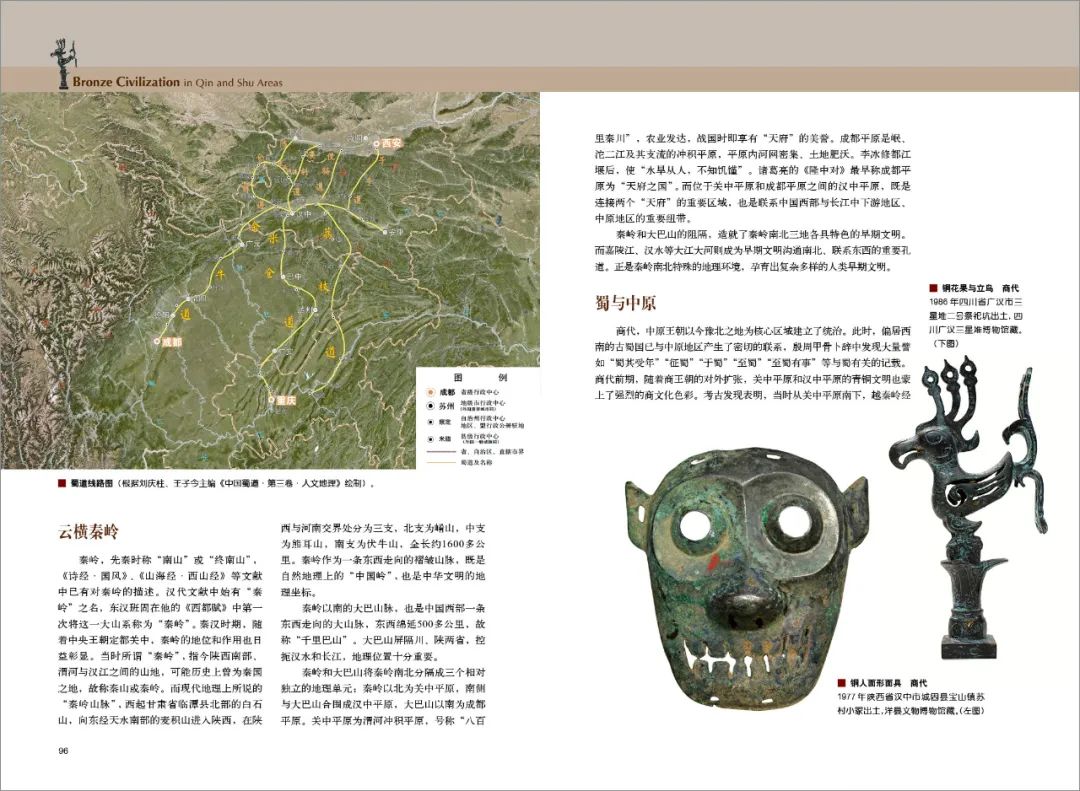

云横秦岭

秦岭,先秦时称“南山”或“终南山”,《诗经·国风》、《山海经·西山经》等文献中已有对秦岭的描述。汉代文献中始有“秦岭”之名,东汉班固在他的《西都赋》中第一次将这一大山系称为“秦岭”。

秦汉时期,随着中央王朝定都关中,秦岭的地位和作用也日益彰显。当时所谓“秦岭”,指今陕西南部、渭河与汉江之间的山地,可能历史上曾为秦国之地,故称秦山或秦岭。

而现代地理上所说的“秦岭山脉”,西起甘肃省临潭县北部的白石山,向东经天水南部的麦积山进入陕西,在陕西与河南交界处分为三支,北支为崤山,中支为熊耳山,南支为伏牛山,全长约1600多公里。秦岭作为一条东西走向的褶皱山脉,既是自然地理上的“中国岭”,也是中华文明的地理坐标。

秦岭以南的大巴山脉,也是中国西部一条东西走向的大山脉,东西绵延500多公里,故称“千里巴山”。大巴山屏隔川、陕两省,控扼汉水和长江,地理位置十分重要。

秦岭和大巴山将秦岭南北分隔成三个相对独立的地理单元:秦岭以北为关中平原,南侧与大巴山合围成汉中平原,大巴山以南为成都平原。

关中平原为渭河冲积平原,号称“八百里秦川”,战国时即享有“天府”的美誉。成都平原是岷、沱二江及其支流的冲积平原,诸葛亮的《隆中对》最早称成都平原为“天府之国”。而位于关中平原和成都平原之间的汉中平原,既是连接两个“天府”的重要区域,也是联系中国西部与长江中下游地区、中原地区的重要纽带。

秦岭和大巴山的阻隔,造就了秦岭南北三地各具特色的早期文明。而嘉陵江、汉水等大江大河则成为早期文明沟通南北、联系东西的重要孔道。正是秦岭南北特殊的地理环境,孕育出复杂多样的人类早期文明。

蜀与中原

商代,中原王朝以今豫北之地为核心区域建立了统治。此时,偏居西南的古蜀国已与中原地区产生了密切的联系,殷周甲骨卜辞中发现大量譬如“蜀其受年”“征蜀”“于蜀”“至蜀”“至蜀有事”等与蜀有关的记载。

商代前期,随着商王朝的对外扩张,关中平原和汉中平原的青铜文明也蒙上了强烈的商文化色彩。考古发现表明,当时从关中平原南下,越秦岭经城固、汉中到成都平原,已是沟通蜀地与中原地区的一条重要路线。

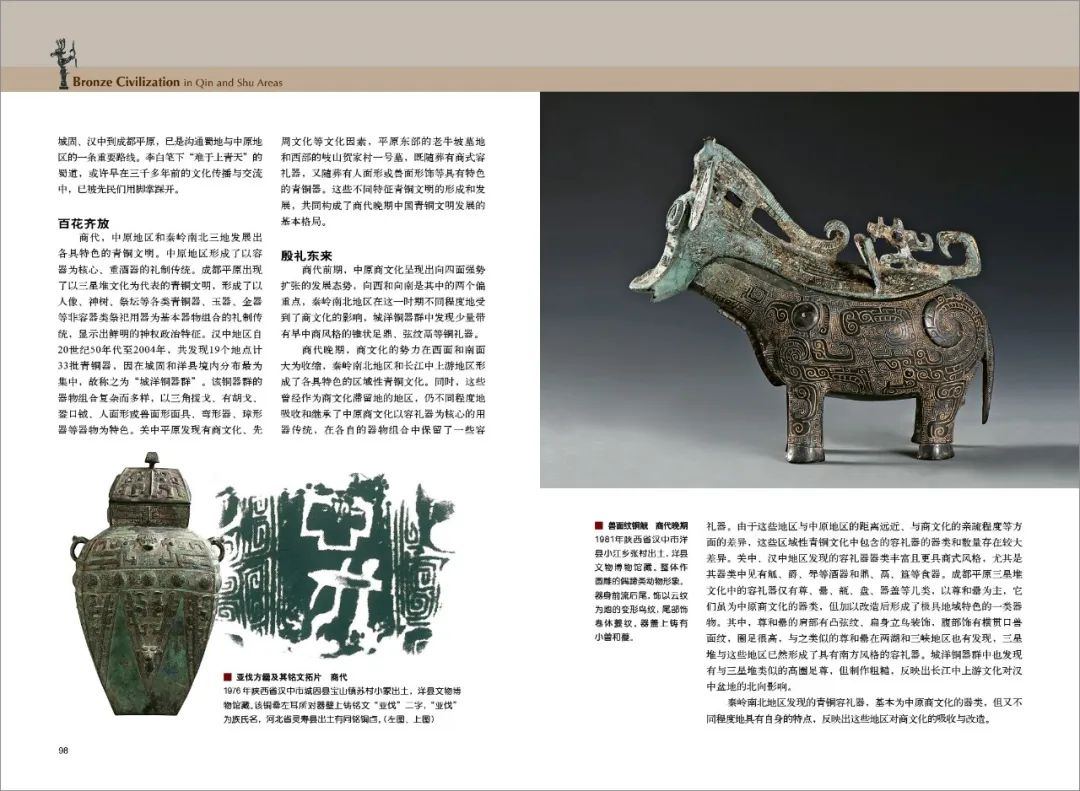

百花齐放

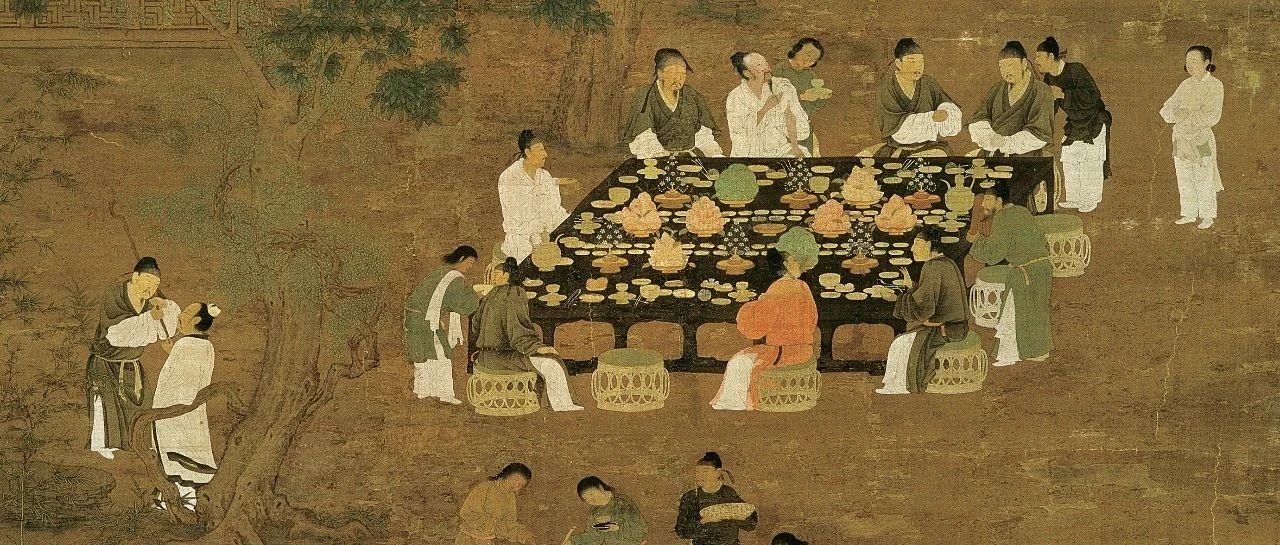

商代,中原地区和秦岭南北三地发展出各具特色的青铜文明。中原地区形成了以容器为核心、重酒器的礼制传统。

成都平原出现了以三星堆文化为代表的青铜文明,形成了以人像、神树、祭坛等各类青铜器、玉器、金器等非容器类祭祀用器为基本器物组合的礼制传统,显示出鲜明的神权政治特征。

汉中地区发现的青铜器因在城固和洋县境内分布最为集中,故称之为“城洋铜器群”。该铜器群的器物组合复杂而多样,以三角援戈、有胡戈、銎口钺、人面形或兽面形面具、弯形器、璋形器等器物为特色。

关中平原发现有商文化、先周文化等文化因素,平原东部的老牛坡墓地和西部的岐山贺家村一号墓,既随葬有商式容礼器,又随葬有人面形或兽面形饰等具有特色的青铜器。这些不同特征青铜文明的形成和发展,共同构成了商代晚期中国青铜文明发展的基本格局。

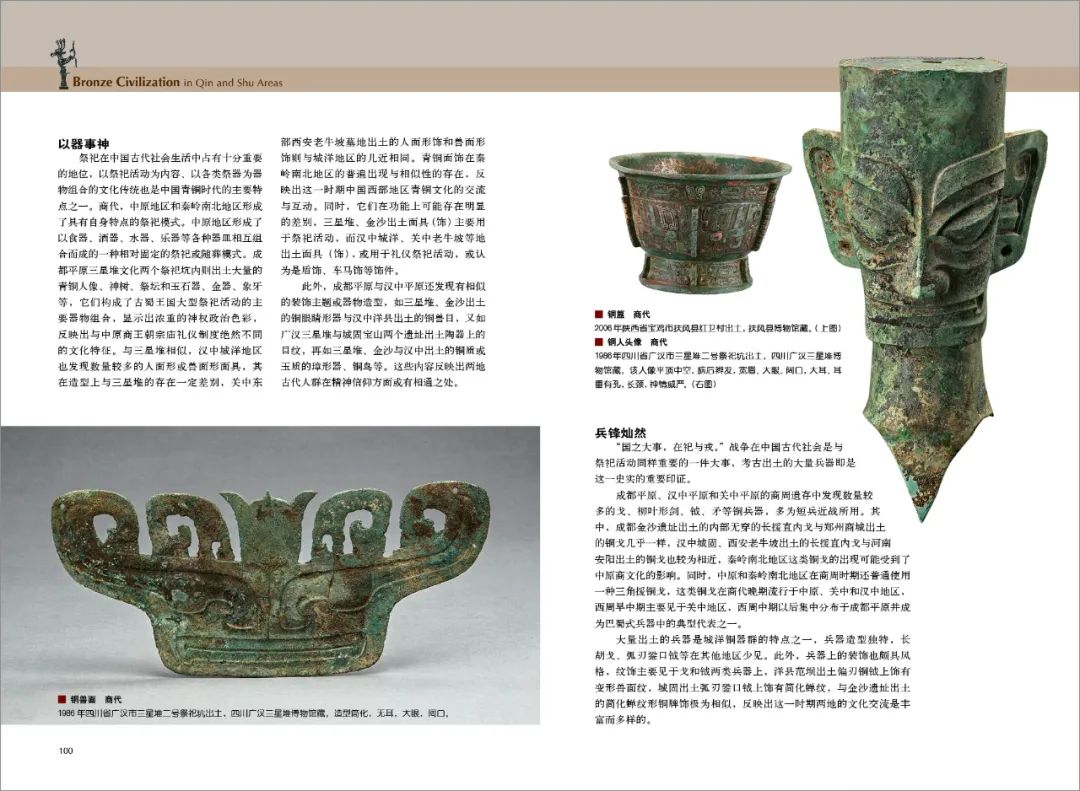

以器事神

祭祀在中国古代社会生活中占有十分重要的地位,以祭祀活动为内容、以各类祭器为器物组合的文化传统也是中国青铜时代的主要特点之一。青铜面饰在秦岭南北地区的普遍出现与相似性的存在,反映出这一时期中国西部地区青铜文化的交流与互动。同时,它们在功能上可能存在明显的差别,三星堆、金沙出土面具(饰)主要用于祭祀活动,而汉中城洋、关中老牛坡等地出土面具(饰),或用于礼仪祭祀活动,或认为是盾饰、车马饰等饰件。

此外,成都平原与汉中平原还发现有相似的装饰主题或器物造型,如三星堆、金沙出土的铜眼睛形器与汉中洋县出土的铜兽目,又如广汉三星堆与城固宝山两个遗址出土陶器上的目纹,再如三星堆、金沙与汉中出土的铜质或玉质的璋形器、铜鸟等。这些内容反映出两地古代人群在精神信仰方面或有相通之处。

兵锋灿然

“国之大事,在祀与戎。”战争在中国古代社会是与祭祀活动同样重要的一件大事,考古出土的大量兵器即是这一史实的重要印证。

成都平原、汉中平原和关中平原的商周遗存中发现数量较多的戈、柳叶形剑、钺、矛等铜兵器,多为短兵近战所用。其中,成都金沙遗址出土的内部无穿的长援直内戈与郑州商城出土的铜戈几乎一样,汉中城固、西安老牛坡出土的长援直内戈与河南安阳出土的铜戈也较为相近,秦岭南北地区这类铜戈的出现可能受到了中原商文化的影响。

同时,中原和秦岭南北地区在商周时期还普通使用一种三角援铜戈,这类铜戈在商代晚期流行于中原、关中和汉中地区,西周早中期主要见于关中地区,西周中期以后集中分布于成都平原并成为巴蜀式兵器中的典型代表之一。

大量出土的兵器是城洋铜器群的特点之一,兵器造型独特,长胡戈、弧刃銎口钺等在其他地区少见。此外,兵器上的装饰也颇具风格,纹饰主要见于戈和钺两类兵器上,洋县范坝出土偏刃铜钺上饰有变形兽面纹,城固出土弧刃銎口钺上饰有简化蝉纹,与金沙遗址出土的简化蝉纹形铜牌饰极为相似,反映出这一时期两地的文化交流是丰富而多样的。

凤鸟齐鸣

凤鸣岐山,周人兴起,早期中央王朝的中心从河洛地区转移到关中地区。周王朝建立后,通过分封制和严密的礼乐制度巩固了国家统治,也使西周青铜文明走向鼎盛。与此同时,蜀文化的中心由三星堆转移到金沙,迎来了古蜀文明的第二次发展高峰。

武王伐纣与邦国之交

商末,武王率领联军发动牧野之战,终灭商建周,1976年陕西临潼出土利簋的铭文中记述了这一事件。

1974年至1981年,陕西宝鸡国墓地的发掘,向世人揭示了一个不见于文献记载的小方国的文化面貌。以宝鸡国墓地为代表的西周方国青铜文化与以成都金沙遗址为代表的十二桥文化,代表了西周时期中国西部地区区域性青铜文明发展的辉煌成就。国墓地出土的尖底器、铜人像、冥器戈、鱼形饰、牛首形饰等器物与早期蜀文化尤其是十二桥文化关系密切,反映出这一时期国与古蜀国密切的文化联系。

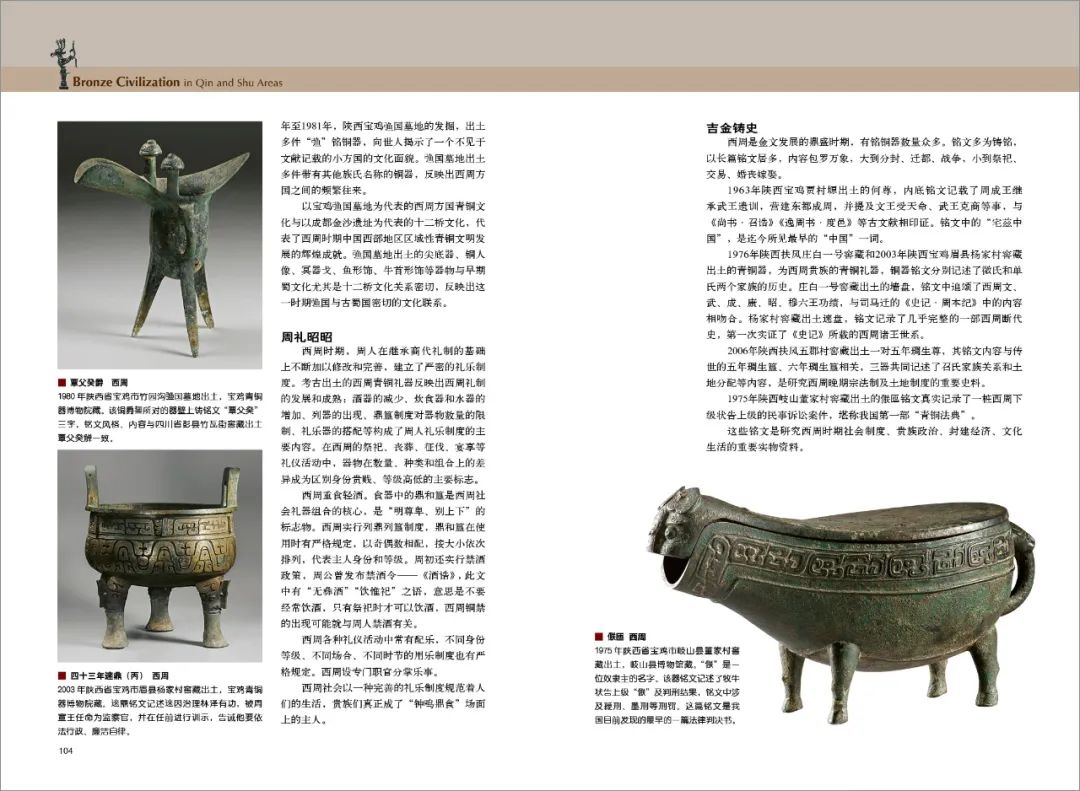

周礼昭昭

西周时期,周人在继承商代礼制的基础上不断加以修改和完善,建立了严密的礼乐制度。考古出土的西周青铜礼器反映出西周礼制的发展和成熟:酒器的减少、炊食器和水器的增加、列器的出现、鼎簋制度对器物数量的限制、礼乐器的搭配等构成了周人礼乐制度的主要内容。

西周重食轻酒。食器中的鼎和簋是西周社会礼器组合的核心,是“明尊卑、别上下”的标志物。西周实行列鼎列簋制度,鼎和簋在使用时有严格规定,以奇偶数相配,按大小依次排列,代表主人身份和等级。周初还实行禁酒政策,周公曾发布禁酒令——《酒诰》,此文中有“无彝酒”“饮惟祀”之语,意思是不要经常饮酒,只有祭祀时才可以饮酒,西周铜禁的出现可能就与周人禁酒有关。

吉金铸史

西周是金文发展的鼎盛时期,有铭铜器数量众多。铭文多为铸铭,以长篇铭文居多,1963年陕西宝鸡贾村塬出土的何尊,内底铭文记载了周成王继承武王遗训,营建东都成周,并提及文王受天命、武王克商等事,与《尚书·召诰》《逸周书·度邑》等古文献相印证。铭文中的“宅兹中国”,是迄今所见最早的“中国”一词。

1976年陕西扶风庄白一号窖藏和2003年陕西宝鸡眉县杨家村窖藏出土的青铜器,为西周贵族的青铜礼器,铜器铭文分别记述了微氏和单氏两个家族的历史。庄白一号窖藏出土的墙盘,铭文中追颂了西周文、武、成、康、昭、穆六王功绩,与司马迁的《史记·周本纪》中的内容相吻合。杨家村窖藏出土逨盘,铭文记录了几乎完整的一部西周断代史,第一次实证了《史记》所载的西周诸王世系。

2006年陕西扶风五郡村窖藏出土一对五年琱生尊,其铭文内容与传世的五年琱生簋、六年琱生簋相关,三器共同记述了召氏家族关系和土地分配等内容,是研究西周晚期宗法制及土地制度的重要史料。

1975年陕西岐山董家村窖藏出土的匜铭文真实记录了一桩西周下级状告上级的民事诉讼案件,堪称我国第一部“青铜法典”。

秦入西蜀

春秋后期,秦人崛起,自陇西东进占据关中,成一方诸侯,而此时蜀地为开明王朝所统治。这一时期,秦与蜀保持着相对平等的关系,一霸西戎,一长西南夷。

战国初期,秦孝公任用商鞅变法,秦国迅速强大,成为战国七雄之一。日趋强大的秦国开始将蜀地视为东进扩张的战略要地,吞并巴蜀之心愈烈。自战国中期开始,秦蜀围绕南郑展开了长期争夺。南郑位于汉中平原西南部,其地既可北进中原,又可南下入蜀,战略地位十分重要。

秦惠王时,欲发兵攻蜀,又因蜀道艰险难行有所犹豫。文献记载,秦王“乃刻五石牛,置金其后。蜀王以为金,便令五丁拖牛成道,致三枚于成都。秦道乃得通,石牛之力也”,这就是金牛道的开通,为秦灭蜀提供了有利条件。

公元前316年,秦并巴蜀,蜀地纳入秦国的统治之下。秦并巴蜀之后,在蜀地实行了修筑城池、移民、治理农业、建设道路等措施。道路建设是秦人治理巴蜀、统一六国的重要条件,文献记载,秦昭王时,范睢曾组织修建蜀道,使“栈道千里,通于蜀、汉”。据分析,文献记载当时大规模修筑的栈道很可能是在商周时就已通行的褒斜道。

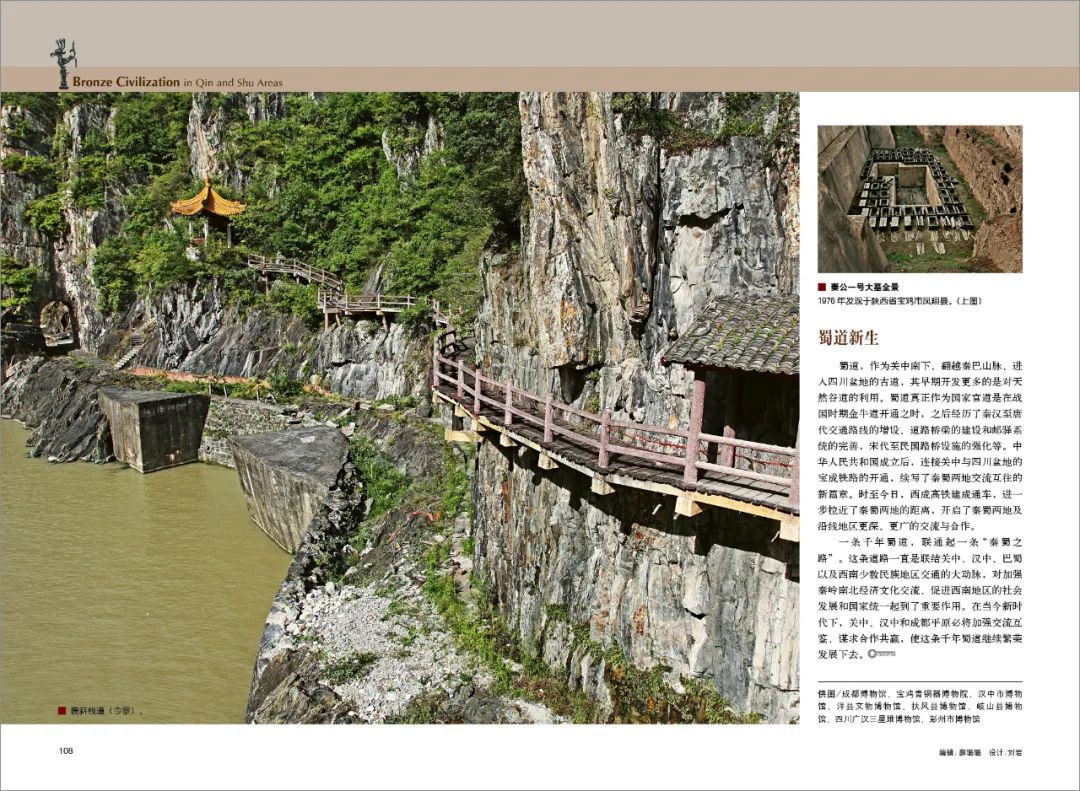

蜀道新生

蜀道,作为关中南下、翻越秦巴山脉、进入四川盆地的古道,其早期开发更多的是对天然谷道的利用。蜀道真正作为国家官道是在战国时期金牛道开通之时,之后经历了秦汉至唐代交通路线的增设、道路桥梁的建设和邮驿系统的完善,宋代至民国路桥设施的强化等。中华人民共和国成立后,连接关中与四川盆地的宝成铁路的开通,续写了秦蜀两地交流互往的新篇章。时至今日,西成高铁建成通车,进一步拉近了秦蜀两地的距离,开启了秦蜀两地及沿线地区更深、更广的交流与合作。

一条千年蜀道,联通起一条“秦蜀之路”。这条道路一直是联结关中、汉中、巴蜀以及西南少数民族地区交通的大动脉,对加强秦岭南北经济文化交流、促进西南地区的社会发展和国家统一起到了重要作用。在当今新时代下,关中、汉中和成都平原必将加强交流互鉴、谋求合作共赢,使这条千年蜀道继续繁荣发展下去。

本文节选自《文明》2019.03月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。