海尔曼,这位出生于柏林的女作家带着自觉的历史意识重新审视我们熟悉的日常概念:家,以及汇聚于这个词之上的种种私人情感、权力关系、性别差异所构成的历史变迁。我们发现,当时间剥离了生活本身的诸多干扰,生活的本质正是身体与空间的关系,当从中析出的破碎意义渐渐汇聚成一个完整的故事,历史的面貌自然浮现出现,记忆不再是停滞和卡顿的封闭国度,它引导我们做出行动。

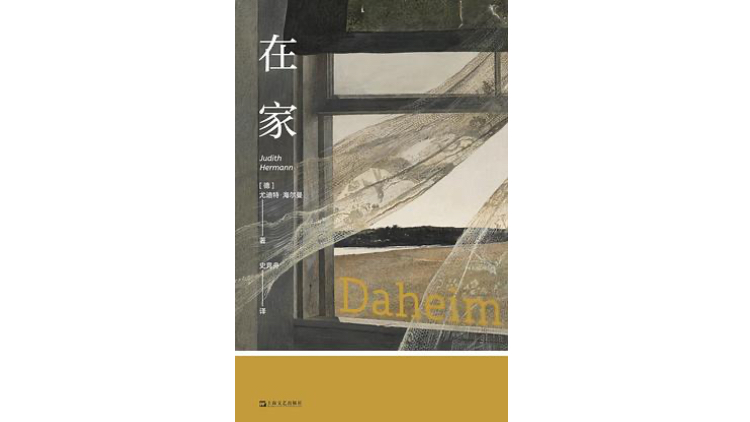

《在家》

作者: [德]尤迪特·海尔曼

译者: 史竞舟

版本: 上海文艺出版社·艺文志eons

2025年5月

1

身体与空间的关系

在小说第一页,女主人公回顾了三十年前在卷烟厂的一份工作:如何确保烟条喂入切割机,使机器的传感器避免卡顿,持续运作。在这冰冷的工作场景中,我们看到个体生命如何经受着工业资本主义生产方式的残酷异化,以至于人的身体彻底沦为机器的一个附庸。然而,主人公在讲述这份工作经历时,却提供了一种微小的抵抗策略:尽管身体在场,但她尽量让自己的另一部分——智识和语言——拒绝融入这个空间,保持疏离。

这种微妙的解离感,同时作为女主人公的生存状态和叙事风格,引导着我们深入她生活的各个空间。比如她告诉我们,自己不工作的时候,就坐在单身公寓的阳台上,俯瞰着楼下的加油站以及不断来往的过客。这个阳台的空间,让她拥有了一种抽离的视角,能够临时逃离为生存奔波的路径,成为一个观察者。正如很多年后,当她说起年轻时的往事,也像是说起一个陌生女人的故事。她想起自己曾遇到的另一份工作邀约:一位魔术师邀请她作为助手,乘船去另一片大陆进行魔术表演,她去一个陌生的地方面试,短暂地体验了那份工作:钻进魔术师的箱子,配合魔术师的小把戏,让观众们误以为她的身体被魔术师锯开——实际上却完好无损。这个魔术我们并不陌生,它过时又带着点奇幻色彩,却允诺着主人公进行另一种冒险,尝试另一种身体和空间的关系:女性身体作为公开展演的对象,把一种骇人的暴力娱乐化、正常化。两份截然不同的工作,让我们看似拥有选择,却不过意味着在现代资本主义和古典父权制之间——选择一种注定被奴役的生活。

然而,生活在发生的当下总是处于一片混沌,记忆在回望的时刻被重新得到梳理,其中的意义与情感才被迟到地唤醒。《在家》就设置了这样一种回望的视角,某种程度上,小说的标题似乎带有强烈的反讽意味:这是一个女人在离家之后讲述的故事,旧日的家庭关系分崩离析,而新家在历史的浅滩上摇摇欲坠。她开始重新审视过去的经验,理解身体与空间的关系,理解“家”对于一个女性而言到底意味着什么。

电影《婚姻故事》剧照。

2

“他”与“她”的家

如果说人的生活状态首先通过身体与空间的关系彰显,那么“家”作为核心概念之一,建构了人与空间关系的基本想象。英语中的family源自拉丁语familia,这个词作为一种私有制概念而诞生,规定了一个男性家长所拥有的财产范畴:女人、奴隶、房产及其他物品。汉语中的家则是屋檐和猪的组合。无论在东方还是西方,这个词显然具有强烈的父权制色彩,它标记了男性作为历史的主体,以自身为中心,想象和构建空间的方式。男性惯于把家庭空间作为自我的外延,标记自己的身份,以及他在世界上的位置。在父权制的历史中,女性从未获得合法的主体性位置,以至于她一直都被囚禁在“家”,这种囚禁感甚至不仅来自现实中的空间,它可以是魔术师的箱子,也可以是无偿的家务劳动、神圣的母职、对女性气质的规训。

这也是小说里,男性和女性对待空间的方式截然不同的原因。主人公的前夫笃信末日危机正在到来,届时世界会沦为彼此伤害的地狱,因此他把“家”建造为一个避难的堡垒。他全部的生活则是收集应对末日物资储备,躲避进自己的防御工事里,等待着灾难到来的那天。村庄里的农民阿利尔德则被形容为一个“国王”,他管理的空间也有类似之处,他的卧室处于一个私密、安全的地下空间,将自己和世界隔绝开来。至于女主人公的哥哥虽然在海边开了一家酒吧,却封闭在一段痛苦的亲密关系中,沉溺在固执己见的自说自话里,仿佛世界上不存在其他事情了一样。

当男性通过家的空间获得安全感时,女性却决意走出家门,独自漂泊在世上。女主人公并没有告诉我们她为什么离开过去的家。她只是感叹,那样的状态吞噬了生活的所有可能性——我们可以想象这种恐惧不仅吞噬的家,也吞噬了家庭成员。而故事中的女人们,也都离开了男人主导的空间,向世界敞开自身脆弱的存在。比如主人公的女儿在离家之后,整日漂泊在海洋中,只通过电子坐标分享她在地图上的位置。又比如女主人公位于海滩边、村庄外的新家,只是一个临时、破败的空间。“她第一次一个人住在独栋房屋里。”小说中,这句话被单独分段,意味着一种不同于往日的,全新的身体和空间的经验——这种经验似乎等待随小说的叙事而生成新的意义。

电影《婚姻故事》剧照。

在这个新家里,有风突然把门吹开,有动物在夜晚发出响动,任何事物似乎都威胁着这个摇摇欲坠的家,使主人公处于惶恐不安之中。而村里的两位邻居显然以迥然不同的方式理解这件事:女邻居咪咪认为东风吹开了门,这只是大自然中的自然声响,时间久了就习惯了。而咪咪的弟弟阿利尔德认为可以安放捕鼬笼,通过杀死闯进房间里的异物,保护居住在房屋里的人。

或许可以说,出于不同的性别立场,人们做出了截然不同的选择:和世界共生或对抗。然而,这不是简单的选择题。所有人都知道,在这个越来越衰败的世界上,没有人能够单独活下去,故事中的“他”和“她”,由亲缘、情感、历史紧密相连,不得不进入彼此生活的空间,和彼此对话,邀请人们一起寻找生活和爱的方式。

3

陆地,浅滩,海洋

主人公的新家处于地理学的交界处:大海与陆地之间,自然与人类文明的交界处。正如邻居咪咪说“浅滩是一个意象,这意象的核心便是虚空。”地理学的虚空也暗示着女主人公的心理状态。鉴于她拥有的只是种种幻灭的经验——不同的工作不过意味着身体被禁锢和被异化的方式不同,看似安全的家庭空间却悄然吞噬了自由生活的可能。以至于她对每一种过去的经验都抱持怀疑态度,无法在任何地方扎根。

由于小说中主人公生活的年代同样也是作家尤迪特·海尔曼生活的时代,这种幻灭带着强烈的当代历史烙印。作家出生的1970年正值女性主义运动高涨的时期,却也标志着一个充满革命理想的动荡年代的结束。其后的半个世纪里,全球化时代许诺人们更自由更开阔的生活,新自由主义却加深了阶级分化和地理隔阂,以至于人们重回保守的心态。这是一个旧的新世界——技术的进步并未使人幸福,却使剥削与暴力加倍。对于生活在这个时代女性而言,她们没有继承女性主义留下的遗产,却依旧在古老的禁锢和新鲜的骗局中找寻着不可兑现的未来。

小说中的女主人公也处于历史的过渡地带,妻子和母亲的身份依旧牵绊着她,使她处于一个新旧交替的虚空之处,旧的已经失去,新的尚未建立。记忆中交织着悔恨和眷恋的复杂情感,使她同时和陆地上的丈夫、漂泊在海洋中的女儿保持联系。她和两者交流的媒介——书信和视频电话也传递出不同的时代印记。父女俩仿佛代表着两个截然不同的世界,他们用不同的方式看待记忆。前夫以过人的记忆力储藏着主人公讲述过的所有故事,似乎语言对称于世界的存在,能够像物品一样分门别类,准确摆放,随时回溯——那是男性看待历史的方式,历史是胜利者用他的语言写下的历史;而在女儿看来,记忆说到底是失落在时间里的谜,它不可能被清晰回溯,只可能掺杂着我们后来的虚构——被唤起一种模糊的感觉。“你觉得人的无意识可以变得清晰起来,就像一个有光线照进去的洞穴,但这个洞穴其实根本就不存在。……”对于所有被驱逐和被掩埋的人而言,历史就是这样一个不可重新探索的洞穴,人们或许能够通过身体的在场去倾听另一个人的故事,但应该保持谦卑,因为太多幽暗的经验不可以用语言去替代,因此需要尊重创伤的不可抵达性。

电影《婚姻故事》剧照。

小说中最意味深长的段落,大概是主人公在视频电话邀请女儿“回家”。而她刚刚说出口,却已明白她们——不仅是女儿,就连自己——其实无家可回。于是她连同家的记忆、眷恋和期许,一并撤回,让女儿继续她在大海中茫茫无涯的探险。与此同时她的邻居咪咪,一个野猫一样的女人,成为了主人公的新家同伴和海洋世界的引路人。她告诉女主人公潮汐表如何运作——不同于陆地的线性时间,潮汐有自己的规律;海浪如何在画布上留下印记——那是海洋浮游物和沉积物偶然经过的痕迹;她讲述海妖的故事——一个被侮辱和被伤害的“女权”故事;带领女主人公在大海中游泳——尽管抛弃对陆地的依恋,克服对海洋的恐惧。换言之,海洋不是陆地的对立面,而是校准陆地中心主义的一种视角,正如女性主义用来校准父权制和资本主义的历史,并且带来了看待世界的开放的眼光。

于是,这个停泊在历史边缘、无处为家的女人,终于在一生的破碎记忆中创造了意义的关联。当漂泊的个体汇入历史的河流,无数的河流又涌入大海,那么或许有另一种未来会涌入现在的时空,为衰败的陆地指明方向。“在茫茫大陆的边缘,在一切都变得无比严酷的地方,她的坐标越来越远。她进入一片海,一片模糊不清,已经无法在地图上找到有标记的海。仿佛世界是一个球,球迸裂开来,有什么东西不断地从里面涌出,汇成一个宇宙。”

海洋,不再是和陆地对立的令人恐惧的事物,它只是宇宙的另一种自然形态。而一个女人的家,或许并不存在于具体的地理空间中,而是在私人的记忆洞穴、女性的历史叙事、爱的建造中不断流动。于是,海洋和它浩瀚多变的形态就成了女性和世界关系的意象:一个接纳所有可能性的地方。至此,故事的结尾有了浓厚的寓言性色彩:她从记忆的讲述中赎回被困的自己,并且尝试以承载着创伤的身体,勇敢地接纳潮汐、风、爱人,也接纳自然中的任何未知事物,重新想象“家”的存在。

撰文/瞿瑞

编辑/刘亚光

校对/卢茜