摘要:诗影交融落点于诗性元素、诗化题材、诗意美学三个实践层面。本文从跨媒介叙事视阈考察中国诗词与纪录片的融合实践,诗作为元素、题材类型及美学风格,介入纪录片的形式表达、内容书写、美学创新及意义建构中,丰富了纪录片的呈现视效,深化了审美意蕴与思想内涵。中国纪录片可以在文本维度活用诗词意象,打造“文化影像”范式;在传播维度与诗词“联姻”,增强国际传播效能;在功能维度,以诗词为助力,开发纪录片的多元社会角色,美善相济,在“育新人、兴文化、展形象”等方面发挥作用。

关键词:纪录片;诗影交融;跨媒介叙事

以中国传统诗词资源和诗意美学为抓手,以民族主体性探寻为价值归属,既可打造深植中华文化和中华美学的纪录片类型样式与产品形态,丰富文化内涵,繁荣纪录片的创作和美学景观,提高纪录片产业的竞争力与影响力;还可以促进本土纪录片的话语体系、叙事体系、美学体系建设,以此赋能中国纪录片高质量创新发展。中国诗词艺术也在这场跨媒介旅行中获得了更高的关注度,并提升了国民文化素养。

01 跨媒介叙事:

诗词与纪录片的融合进路

跨媒介叙事的前提是,不同媒介文本之间具有相关性、互文性及共通性,能够基于某种相似的联系或相互认同的质素而实现相互转化与跨越。诗词的文字叙事跨入纪录片的视听表达,正是一种不同媒介语言基于中国传统美学的耦合,形成了诗中意象与诗意影像的化学反应。

在叙事学领域,叶维廉提出“出位之思”。从跨文本叙事的“出位”角度考察,可以将“诗影交融”视为一种延展性协同行为,秉持互动性思维、开放性思维、整体性思维,将不同媒介的内容元素、表现特征与价值观念融合统一,形塑全新的文本形态;一种激活性创新行为,运用多元化的现代传媒科技,对以文字为原媒介的诗词进行转译与改编,使静态的诗词活化为动态的视听影像。

▲ 纪录片《跟着唐诗去旅行》

在诗词的跨媒介旅行中,纪录片是重要的一站,扮演着诗词跨文本叙事的技术媒介、艺术媒介、渠道媒介等多元角色,实现了将诗词的抽象世界具象化,将诗性的想象世界影像化。首先,诗词在当下的媒介化世界生存,需要技术的赋能。其次,纪录片是一种媒介艺术,也是艺术媒介。最后,纪录片亦是诗词现代化发展的渠道媒介,让诗词告别“曲高和寡”,与大众传媒“联姻”,借助纪实影像多元个性的叙事手段与灵活开放的制播机制,走向普通大众。

中国文化是一种“诗性文化”。诗词艺术作为中国传统文化的典范,能够从宏观诗意美学、中观诗词意象、微观诗化元素手法三个角度,锻造中华民族的诗性审美品格与思维方式,深刻影响纪录片的内容创作与生态发展。

02 诗影融合三维:

元素、题材、美学

本研究从元素—配角、题材—主角、美学—中枢三个维度考察诗影融合实践,建立以诗为形、以诗为骨、以诗为魂的多层次跨界结构,打破封闭式叙事文本,形塑多元化、开放性的纪实影像形态。

(一)诗为影存:作为元素的诗词跨媒介旅行

麦克卢汉指出,新旧媒介的碰撞会产生巨大的“杂交能量”。以文字为“原文本”的诗词可以转化为纪实影像的画面、声音等各种视听要素,进行跨媒介旅行,发挥跨文本优势,以此激发诗词本身的叙事活力。在数字和智能技术崛起的背景下,中国诗词与影像的叠合,除了画面、声音等常规性视听元素结合,我们还可以探索3D建模、CG动画、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等多元个性的表现手段,打造奇观化、沉浸式、交互性的审美体验,赋能古典诗词的视听呈现。

▲ 纪录片《如果国宝会说话》

(二)影诗交融:作为题材、类型的诗词纪录片

诗词纪录片就是以中国诗词为内容呈现主体,利用形象丰富的动态影像符码,对诗词诞生背景、文本意涵及诗人生平事迹等进行重新编码,科普历史知识,传播传统文化,具有诗性品格与人文关怀的一种纪录片类型。媒介融合发展语境下,诗词纪录片可以通过发掘流行化叙事语态、多元化视听手段与主流化价值观念,契合当下观众的审美志趣,实现现代化转型发展。

(三)诗性影像:作为美学追求的“诗意型纪录片”

比尔·尼科尔斯提出“诗意型纪录片”,意指“一种表现现实的手段,偏爱片段组合、主观印象、非连贯动作和松散的关联结构”。诗意模式舍弃了传统纪录片的连续性剪辑和线性时空叙事结构,弱化了叙事性和情节性,以富有节奏感和韵律感的画面呈现与背景音乐为特色,追求“纯粹的运动”“纯粹的节奏”“纯粹的情绪”,实现情感抒发和气氛营造。

▲ 纪录片《草堂杜甫》

对诗性话语的表达和诗意境界的建构,将成为中国纪录片创作实践和美学建构的艺术自觉与审美体现。创作者可以从中华传统美学观念中锻造诗性主题,提炼诗化手段,打造独具中国特色的“诗意型纪录片”,展现中国纪录片的古典气质与文化内涵。

03 诗注影像:

中国诗词赋能纪录片创作

中国诗词是中华文明的集大成者,可以成为纪录片的滋养来源与文化根基,以其特有的诗性品格与精神价值,在文本、传播、功能三个维度对纪录片产生影响,打造彰显“中国特色、中国风格、中国气派”的中国纪录片,进而为打造具有中国特色的纪录片贡献标志性的产品类型和美学主张。

(一)文本之维:以诗词为富矿打造“文化影像”范式

在诗影交融实践中,中国纪录片将诗词作为一种连接“古代中国”与“现代中国”的记忆纽带,挖掘诗意的传统美学与文化观念,提炼中华民族千百年来积淀的诗性价值与精神文明,推动纪录片从传统的“纪实影像”向“文化影像”的面貌转型。“文化影像”指在记录社会发展与现实生活的基础上,以独具文化气质的人物、事件及现象为主体,以提供知识、文化、价值为诉求,具有文化价值、审美价值与思辨价值的影像产品。

▲ 纪录片《掬水月在手》

首先,中国纪录片以诗词意象增强表现形式。将诗词意象融入纪录片的画面、声音、光影等视听语言中,可以提升纪录片的艺术表现力,为纪实性内核增添文化性、艺术性、美学性等多元属性。

其次,中国纪录片以诗词手法完善类型特征。将诗词作为内容叙述或人物刻画的一个辅助性手段,用于历史题材、文化题材、现实题材等纪录片之中,可以强化影像的美学表现与艺术质感,推动纪实文本与文化元素深度融合。

▲ 纪录片《中国》

最后,中国纪录片以诗词文化提升思想内涵。将诗词传达的空灵、含蓄、意境、妙悟等传统美学韵味与价值观念,融入纪录片的视听手法、场景建构与故事讲述,建构以“纪实”为表、以“文化”为核的精神面貌。

(二)传播之维:以诗词为媒介提升国际传播效能

在国际传播视野下,中国纪录片可以将中国智慧与中国理念融入诗词故事的讲述之中,以宣教色彩低而文化底蕴深厚的诗词为介质,在潜移默化中传递中华文化精神,塑造文化中国形象;用诗词赋能,以“民族内容、国际表达”为范式,挖掘中国诗词中人类共通的情感因素与精神价值,弘扬人类命运共同体意识;以视听为形,构建更具文化内涵的中国话语和中国叙事体系,讲好中国诗词故事,提升中国传统文化的活力和创造力,推动中国诗词、中国文化走向国际。

▲ 纪录片《诗约万里》

(三)功能之维:以诗词为媒开发多元社会角色

诗词可以为纪录片形塑新的社会身份并开发新的功能,使其从“时代相册”发展为“育新人、兴文化、展形象”的多元角色。首先,它是育新人的艺术载体。结合当前的媒介生态,诗词等传统文化类纪录片的出现,对他们的文化认知、生活方式及审美旨趣产生多重影响,带来“诗意地栖居”的生活态度与交往思维,崇尚内外兼修。其次,它是兴文化的影像载体。纪录片可以通过借力传统文化中不同学说流派对于诗词文化的话语表述和思想观点,将中华民族文化和美学精神内嵌于影像表达,赓续中华文脉。最后,它是展形象的“文化名片”。诗词纪录片通过探索文学地理学,打造出兼具地方特色与民族文化的纪实影像产品,实现对地方文化与地理景观的“代言”。

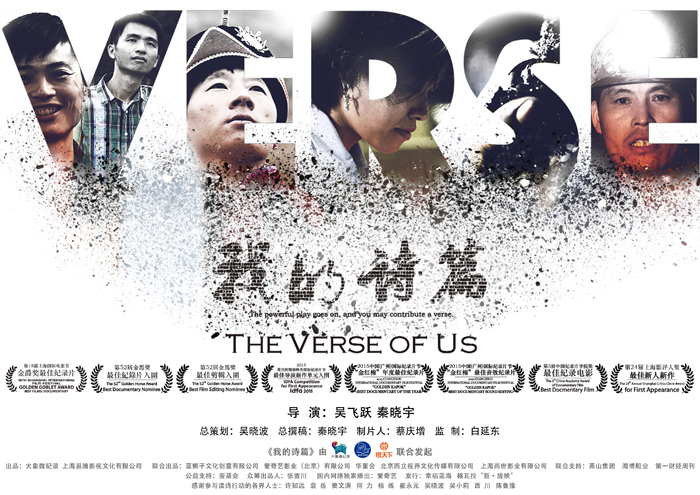

▲ 纪录片《我的诗篇》

04 反思与前瞻

中国诗词与纪录片的跨媒介互动,是纪录片推动中华传统文化现代化,建设中华民族现代文明的重要体现。因此,在诗词等传统文化与纪录片的“联姻”中,应在尊重文本本意和史实的基础上,顺应现代人的阅读习惯和审美特征,对诗、事、人等进行符合时代需求的有限改编。以媒体深度融合为背景,立足纪录片市场化、产业化、融合化的新时代发展趋向,将新媒体打造成“影诗融合”的新场域;立足新质生产力驱动,借助新兴技术手段与创作理念,赋予优秀传统文化基因、历史素材与价值观念守正创新的年轻表达与时代内涵;扎根中华民族悠久的历史文明与思想脉络,立足现代化、国际化趋势,有选择性地拓展和完善那些对国内和国际有共情价值的美学、文化和价值观念,更新话语和叙事体系,打造中国特色的纪录片类型和美学。

作者介绍

韩飞:中国传媒大学电视学院视听传播系副主任、副教授

成亚生:中国传媒大学电视学院广播电视学博士生

本文系研究阐释党的二十大精神国家社科基金重大项目“以融合传播创新增强中华文明传播力影响力研究”(项目编号:23ZDA093)的阶段性研究成果。

论文原发表于《中国新闻传播研究》2024年第4期,225-236页。为方便阅读,论文有删减,注释从略,学术引用详见原文。

图片来源于网络

学术顾问/吴炜华

编 辑/郭苗苗

校 对/初玲羽 吴 睿

主 编/韩 飞 董华茜

监 制/丰 瑞

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。