在教育的广阔天地里,家庭教育与学校教育犹如车之两轮、鸟之双翼,共同承载着孩子的成长与未来。在“家校共育”愈发重要的当下,为助力家长与学校形成更紧密、更有效的教育合力,东城区融媒体中心与东城区教委联合推出“‘育’见未来”专栏,特别邀请北京市学科教学带头人接受独家采访,为大家带来实用且独到的家校共育“锦囊妙计”。

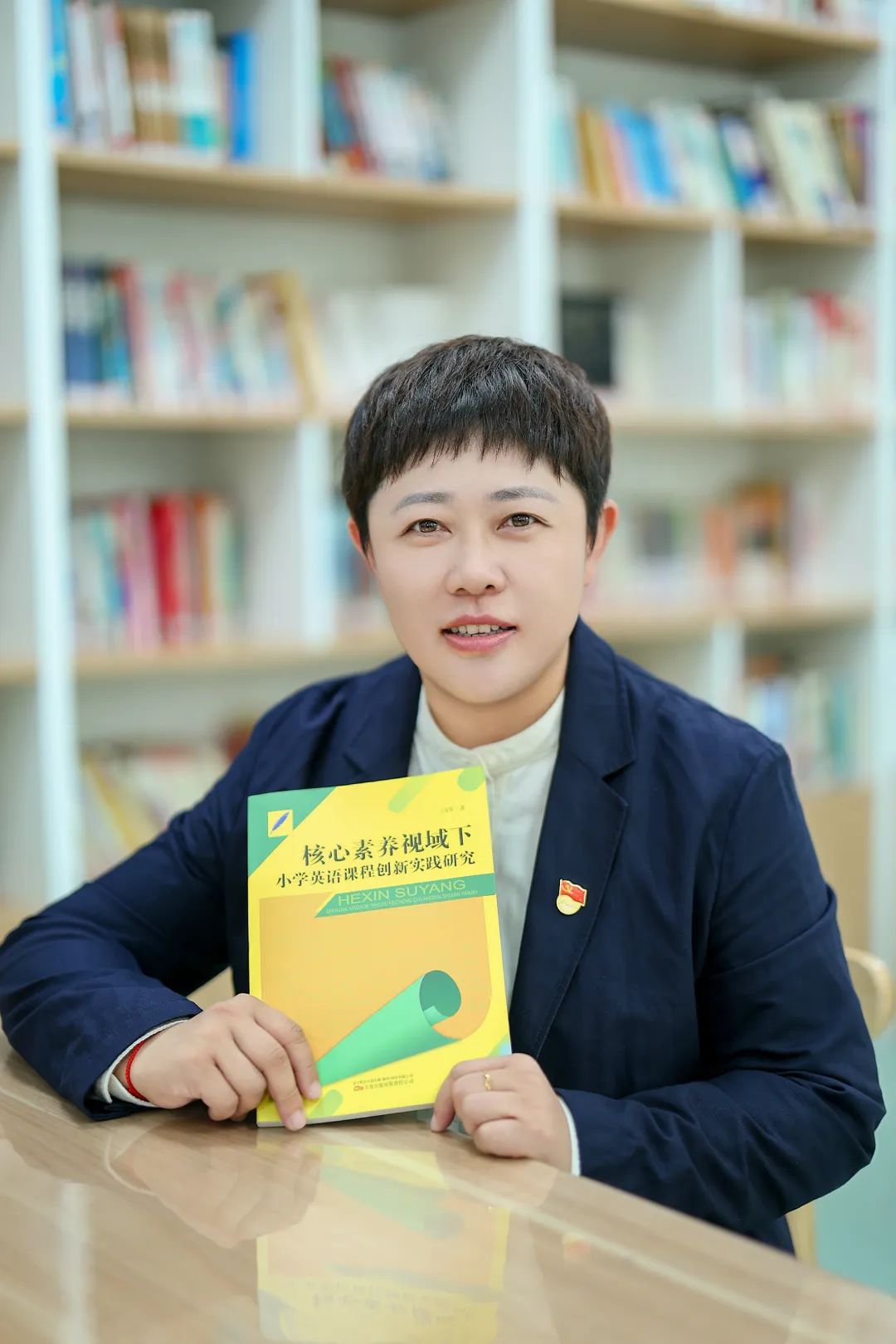

如何让小学生轻松有效地学习英语,一直是教师和家长关注的重点。北京市英语学科教学带头人、东城区小学英语名学科基地校负责人、义务教育北京版小学英语教材核心编者,前门小学科研、课程主任闫萍结合20余年教学经验,立足学生英语学习的个性化需求,提出了差异化教学理念在小学英语学科中的实践路径。

尊重差异

英语学习变有趣

闫萍认为,教育不是流水线生产,而应当是唤醒种子的艺术。每个孩子都有独特的学习方式——有的擅长韵律感知,有的热衷角色扮演,有的对文字符号敏感。基于这一理念,前门小学以“进步即成长”为核心,尊重学生的差异化需求,关注个体发展,创新构建了“Progress.成长英语课程”体系,将课程分为基础、拓展、探究和贯通四类,满足学生需求——基础课程夯实语言基础;拓展课程引入分级阅读、读者剧场等活动拓展学习空间;探究课程则鼓励学生用英语创作绘本,让学生在真实场景中自信表达;贯通课程注重分年段的学生自主学习指导,培养学生良好的学习习惯。

她建议,家长应成为“园丁”而非“木匠”,在日常学习中关注孩子的个性化反馈,而非执着于按照固定的方式、寻求步骤一致的学习过程。“从每个孩子的差异出发,找到适合的学习方法,英语学习自然能变得轻松有趣。”闫萍说。若孩子喜欢手工,可以鼓励他们做一做,用英语描述作品;若孩子热衷表演,不妨一起编排英文短剧。家长需减少横向比较,避免用“别人家孩子”的进度制造焦虑,帮助孩子找到自己的学习节奏。

大胆开口

提升英语素养

一些家长认为英语学习仅仅是背单词,对此,闫萍表示,词汇量固然对英语学习有影响,但词汇量不等于阅读量、不等于能力、不等于素养。

近年来,随着教育理念的不断更新,义务教育课程标准对英语学习的培养目标,也发生了“从用语言到育素养”的显著变化。“育素养的小学英语学习不仅仅是让孩子们学会一些简单的单词和句型,更重要的是培养他们的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。”闫萍说。这其中,鼓励学生们大胆开口表达,逐步提升思维能力,帮助他们掌握有效的学习方法至关重要。结合这一课程标准,闫萍对小学阶段的英语学习提出了具体建议,即“听说领先,读写跟上”。

一、二年级可以看作是英语学习的预备阶段,以感知和兴趣培养为主,学校通过趣味课堂活动让孩子在读一读、说一说的活动中感受英语学习的魅力;三年级起,教师借助自然拼读等方式,帮助学生辨识字母及字母组合的发音规律,在读与拼之间建立关联,做到“见词能读、听音能写”。五、六年级则注重通过阅读提升思维与写作能力,引导学生通过参与“以读促说、以读促写”的活动提升语言综合运用能力。

充分阅读

发展终身学习能力

针对家校协同,学校建立了“预习—课堂—反馈”闭环。课前,教师推送预习资源,进行预习指导,家长可协助孩子提前熟悉新课学习内容,让孩子带着问题和进一步探究的兴趣走进课堂;课后,教师会依据学情设计复述课文、改编或创编对话等作业,鼓励孩子输出所学知识。

闫萍建议家长,语言学习需要长期浸润,营造好的学习氛围非常重要。如上学的路上听一听课文录音、放学回家给爸爸妈妈汇报英语课的学习收获、与爸爸妈妈共读英语绘本,这些都是提高英语水平的好方法。这其中,进行英语阅读是有效途径。阅读不仅能提升孩子的语言能力,更能发展终身学习能力、促进全面发展。在学校,教师会根据课内学习主题给学生推荐课外阅读书目,还会组织阅读分享会,让学生交流阅读心得、激发阅读兴趣。在家中,家长可以与孩子开展亲子阅读活动。每天安排15至20分钟,或者周末找个时间,和孩子一起静静地读书。阅读后,还要鼓励孩子大声读一读、讲一讲。

“小学英语学习是播下一颗学好英语的种子——兴趣、语感、自信缺一不可。”闫萍总结道。当学校用差异化课程铺就成长路径,家长用包容与智慧守护学习热情,英语便不再是试卷上的红勾,而成为孩子探索世界的桥梁。那些曾稚嫩的语音,终将在尊重与热爱的土壤中,绽放出独特的光彩。

转自:“北京东城”微信公众号

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。