撰文、供图/弗里尔美术馆 亚瑟·萨克勒美术馆 史密森学会

翻译/丁洁雯

2000多年前,有一群人,虽然数量较少,且没有建立强大的政治组织,却影响了他们足迹所到的世界。我们称这些人为粟特人(Sogdians),他们所影响的地区就是大名鼎鼎的“丝绸之路”,确切地说是由“丝绸之路”所串联起来的亚洲地区。

谁 是 粟 特 人?

粟特人属于古印欧语系的伊朗语族,他们的家乡索格底亚那(Sogdiana)位于今天的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的几条贸易路线的中心地带。关于索格底亚那的第一次记载出现在公元前5世纪,当时是作为阿契美尼德波斯帝国的一个行省,之后,这里被亚历山大东征亚洲时所征服。

索格底亚那在4世纪到8世纪期间达到了财富和声望的顶峰。在此期间,索格底亚那由不同的绿洲城镇和富裕的农业地带组成,这些城镇散落在亚洲大陆各大帝国之间,呈现出独特的一景。除了这些绿洲城镇,粟特人在他们的商贸旅行中建立了商人群体,在不同帝国的庇护下生存。在4世纪到8世纪的黄金时代,粟特移民社区广布中国、南亚和东南亚,直到中亚高原和蒙古高原地带。

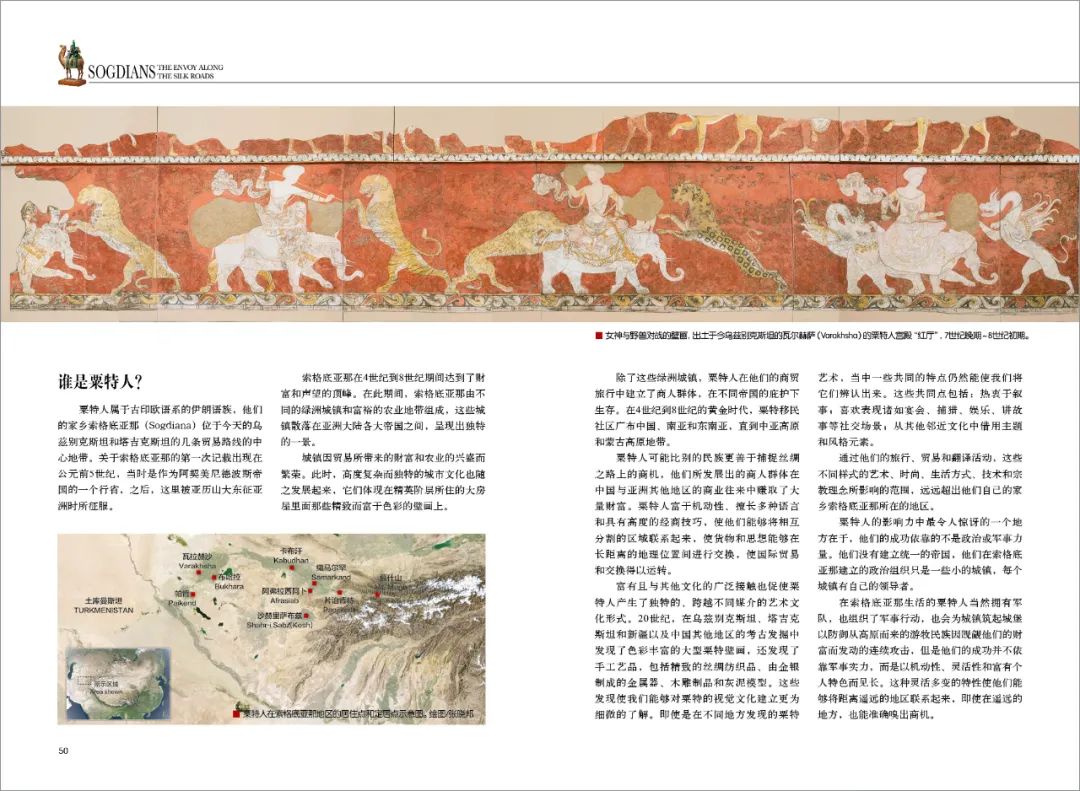

粟特人可能比别的民族更善于捕捉丝绸之路上的商机,他们所发展出的商人群体在中国与亚洲其他地区的商业往来中赚取了大量财富。富有且与其他文化的广泛接触也促使粟特人产生了独特的、跨越不同媒介的艺术文化形式。20世纪,在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和新疆以及中国其他地区的考古发掘中发现了色彩丰富的大型粟特壁画,还发现了手工艺品,包括精致的丝绸纺织品、由金银制成的金属器、木雕制品和灰泥模型。

粟特人的多元宗教实践

粟特人参与了多种宗教实践,考虑到他们与各种区域进行接触,这点并不令人感到意外。在索格底亚那,他们主要信奉马兹达教,同时也信奉印度教、佛教、基督教、湿婆神、犹太教和摩尼教。但是在国外,至少在中国,他们似乎只信奉自己的本土宗教马兹达教,虽然这种信仰多少根据周围的环境有些适应性的变化。现存的证据表明,粟特人不只参与了多元的宗教实践,而且很善于综合利用其他文化中的神灵为自己信奉的神服务。

马兹达教:索格底亚那的主要宗教

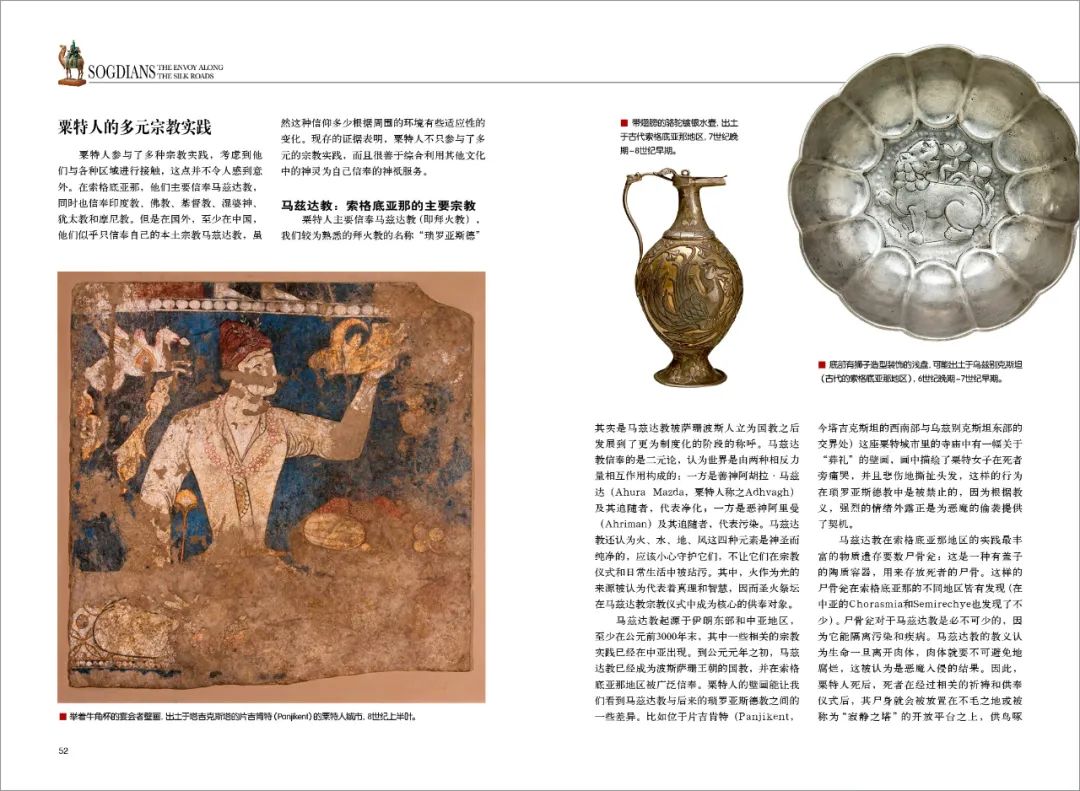

粟特人主要信奉马兹达教(即拜火教),我们较为熟悉的拜火教的名称“琐罗亚斯德”其实是马兹达教被萨珊波斯人立为国教之后发展到了更为制度化的阶段的称呼。马兹达教信奉的是二元论,认为世界是由两种相反力量相互作用构成的:一方是善神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda,粟特人称之Adhvagh)及其追随者,代表净化;一方是恶神阿里曼(Ahriman)及其追随者,代表污染。马兹达教还认为火、水、地、风这四种元素是神圣而纯净的,应该小心守护它们,不让它们在宗教仪式和日常生活中被玷污。其中,火作为光的来源被认为代表着真理和智慧,因而圣火祭坛在马兹达教宗教仪式中成为核心的供奉对象。

马兹达教起源于伊朗东部和中亚地区,至少在公元前3000年末,其中一些相关的宗教实践已经在中亚出现。到公元元年之初,马兹达教已经成为波斯萨珊王朝的国教,并在索格底亚那地区被广泛信奉。

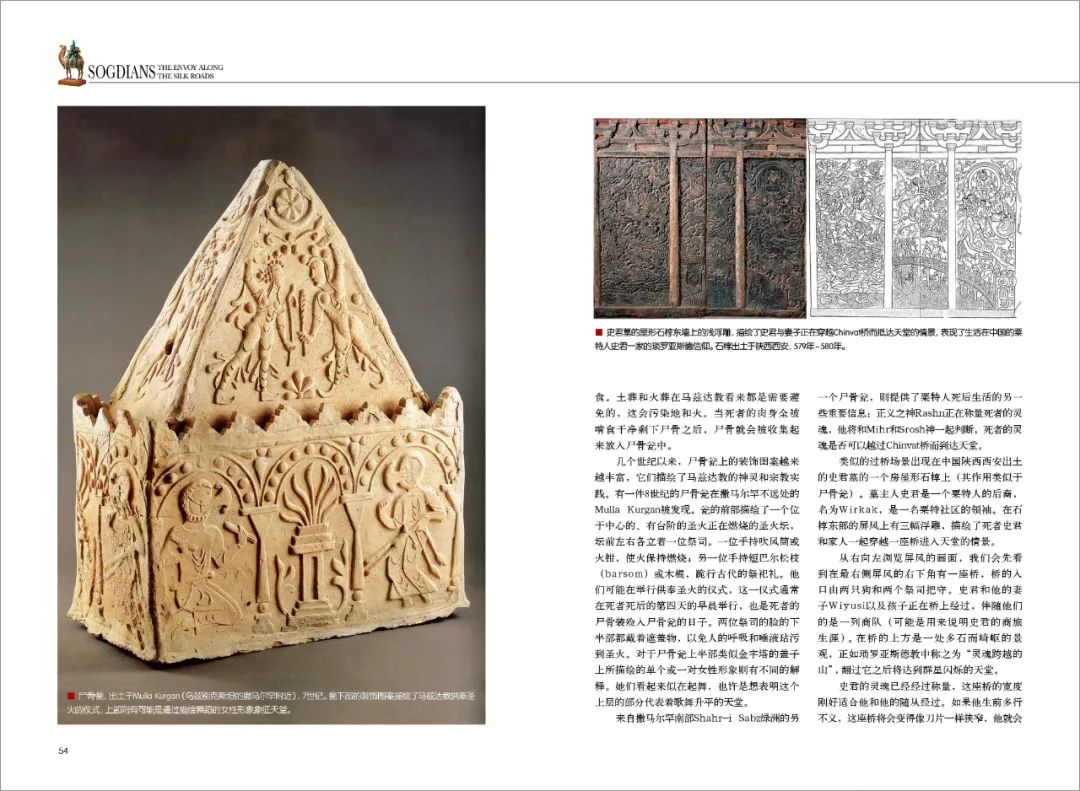

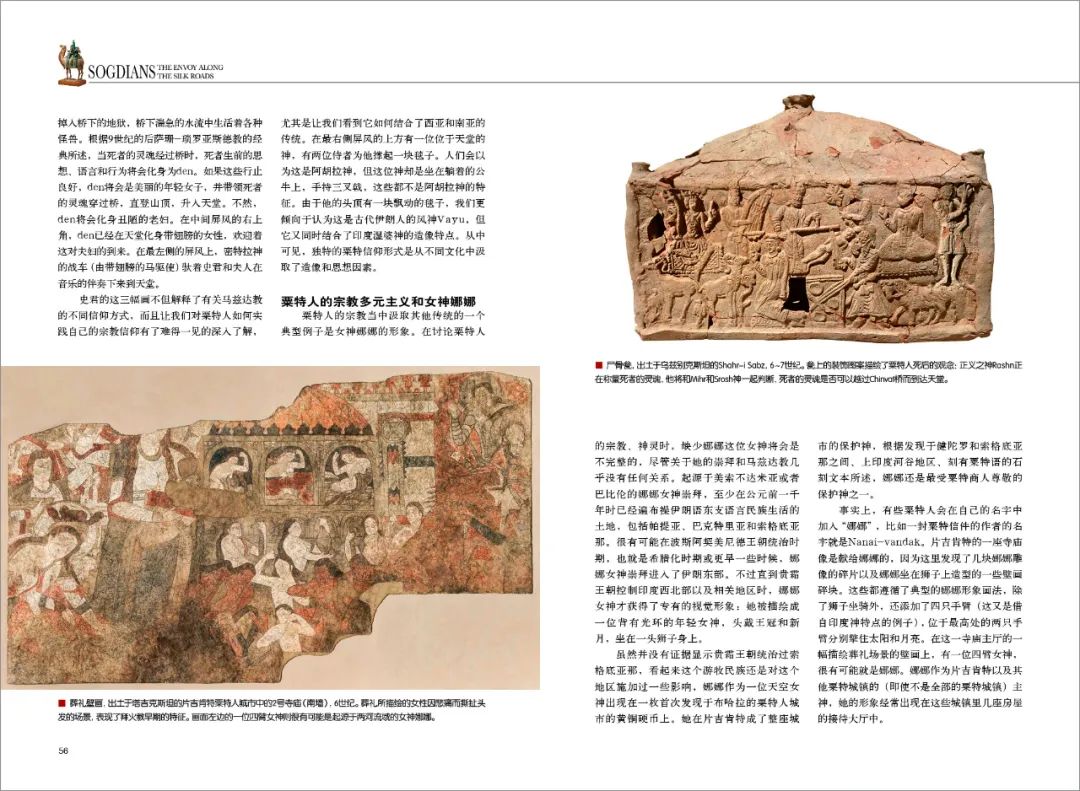

马兹达教在索格底亚那地区的实践最丰富的物质遗存要数尸骨瓮:这是一种有盖子的陶质容器,用来存放死者的尸骨。马兹达教的教义认为生命一旦离开肉体,肉体就要不可避免地腐烂,这被认为是恶魔入侵的结果。因此,粟特人死后,死者在经过相关的祈祷和供奉仪式后,其尸身就会被放置在不毛之地或被称为“寂静之塔”的开放平台之上,供鸟啄食。土葬和火葬在马兹达教看来都是需要避免的,这会污染地和火。当死者的肉身全被啃食干净剩下尸骨之后,尸骨就会被收集起来放入尸骨瓮中。

粟特人的宗教多元主义和女神娜娜

粟特人的宗教当中汲取其他传统的一个典型例子是女神娜娜的形象。起源于美索不达米亚或者巴比伦的娜娜女神崇拜,至少在公元前一千年时已经遍布操伊朗语东支语言民族生活的土地,包括帕提亚、巴克特里亚和索格底亚那。很有可能在波斯阿契美尼德王朝统治时期,也就是希腊化时期或更早一些时候,娜娜女神崇拜进入了伊朗东部。不过直到贵霜王朝控制印度西北部以及相关地区时,娜娜女神才获得了专有的视觉形象:她被描绘成一位背有光环的年轻女神,头戴王冠和新月,坐在一头狮子身上。

虽然并没有证据显示贵霜王朝统治过索格底亚那,看起来这个游牧民族还是对这个地区施加过一些影响,娜娜作为一位天空女神出现在一枚首次发现于布哈拉的粟特人城市的黄铜硬币上。她在片吉肯特成了整座城市的保护神,根据发现于健陀罗和索格底亚那之间、上印度河谷地区、刻有粟特语的石刻文本所述,娜娜还是最受粟特商人尊敬的保护神之一。

事实上,有些粟特人会在自己的名字中加入“娜娜”,比如一封粟特信件的作者的名字就是Nanai-vandak。片吉肯特的一座寺庙像是献给娜娜的,因为这里发现了几块娜娜雕像的碎片以及娜娜坐在狮子上造型的一些壁画碎块。这些都遵循了典型的娜娜形象画法,除了狮子坐骑外,还添加了四只手臂(这又是借自印度神特点的例子),位于最高处的两只手臂分别擎住太阳和月亮。在这一寺庙主厅的一幅描绘葬礼场景的壁画上,有一位四臂女神,很有可能就是娜娜。娜娜作为片吉肯特以及其他粟特城镇的(即使不是全部的粟特城镇)主神,她的形象经常出现在这些城镇里几座房屋的接待大厅中。

粟特旋风在中国

由唐朝著名诗人白居易所作的诗歌《胡旋女》,描绘了宫廷当中的粟特舞者以及粟特旋转舞(也即胡旋舞)风靡整个中国的情景。“官员和他们的妻妾都在学习如何旋转。”的确,这一舞蹈的影响笼罩了唐玄宗的一生。诗歌写道,杨贵妃是如何用她美丽的胡旋舞俘获了唐王的心。一位拥有粟特-突厥血统的长官安禄山(703~757年)尽管将近400斤,却因其卓越的胡旋舞姿获得玄宗的青睐。之后,这位“重量级”舞者的反叛(史称安史之乱)几乎使唐朝陷入崩溃。

从4世纪早期开始,粟特人就开始在中国从事贸易。粟特人售卖各种贵重物品:丝绸、Ferghana山谷的马匹、印度宝石、西藏麝香、来自高原和更北方地区的皮毛以及中国诗歌中描述的著名的“撒马尔罕的金桃”。粟特人还是娴熟的手工艺者,在整个亚洲大陆和中国制作和销售奢侈品——特别是金属器和纺织品。

粟特人不只是进口商品,还同时输入时尚和各种娱乐形式。他们的风习在整个唐朝掀起一股风潮。唐代宫廷女性穿着的长袍(kaftans)、长窄袖开领外套、窄脚裤和靴子,其灵感综合了粟特人和其他中亚男性服饰的某些元素。

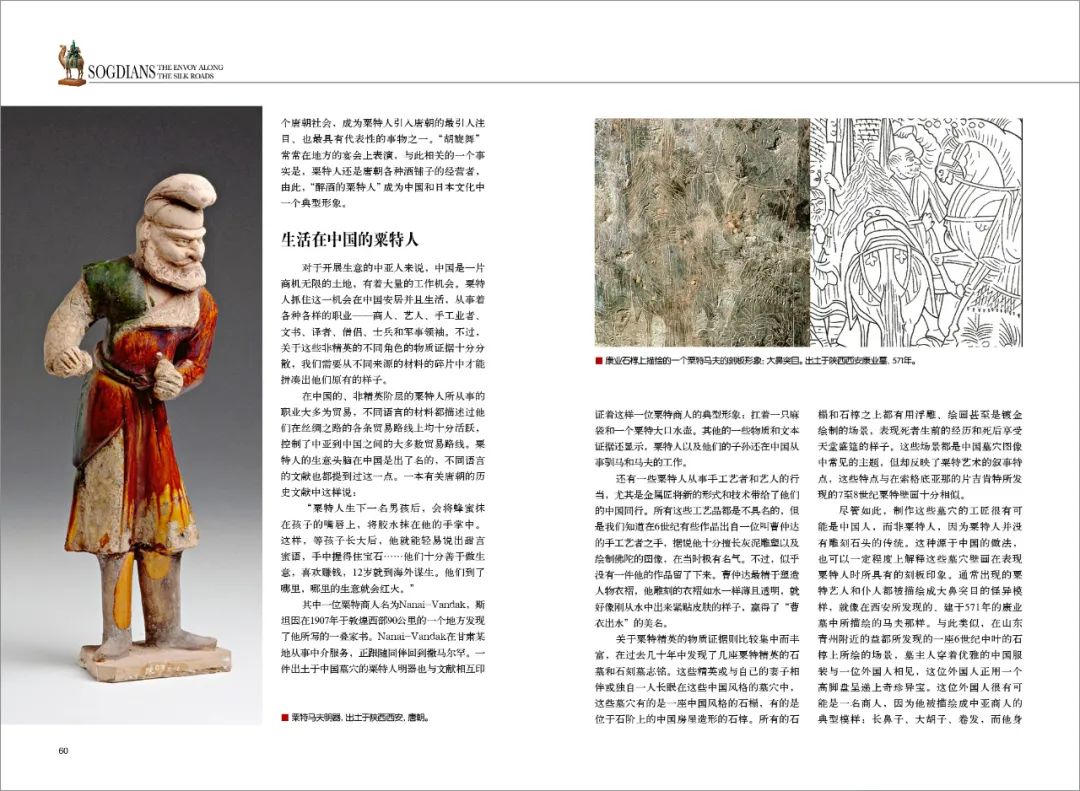

在唐朝的宫廷和贵族圈子中,与粟特服饰同样受到欢迎的还有粟特的食物、音乐、乐器和舞蹈。激情洋溢的“胡旋舞”几乎风靡整个唐朝社会,成为粟特人引入唐朝的最引人注目、也最具有代表性的事物之一。“胡旋舞”常常在地方的宴会上表演,与此相关的一个事实是,粟特人还是唐朝各种酒铺子的经营者,由此,“醉酒的粟特人”成为中国和日本文化中一个典型形象。

生活在中国的粟特人

对于开展生意的中亚人来说,中国是一片商机无限的土地,有着大量的工作机会。粟特人抓住这一机会在中国安居并且生活,从事着各种各样的职业——商人、艺人、手工业者、文书、译者、僧侣、士兵和军事领袖。不过,关于这些非精英的不同角色的物质证据十分分散,我们需要从不同来源的材料的碎片中才能拼凑出他们原有的样子。

其中一位粟特商人名为Nanai-Vandak,斯坦因在1907年于敦煌西部90公里的一个地方发现了他所写的一叠家书。Nanai-Vandak在甘肃某地从事中介服务,正跟随同伴回到撒马尔罕。一件出土于中国墓穴的粟特人明器也与文献相互印证着这样一位粟特商人的典型形象:扛着一只麻袋和一个粟特大口水壶。其他的一些物质和文本证据还显示,粟特人以及他们的子孙还在中国从事驯马和马夫的工作。

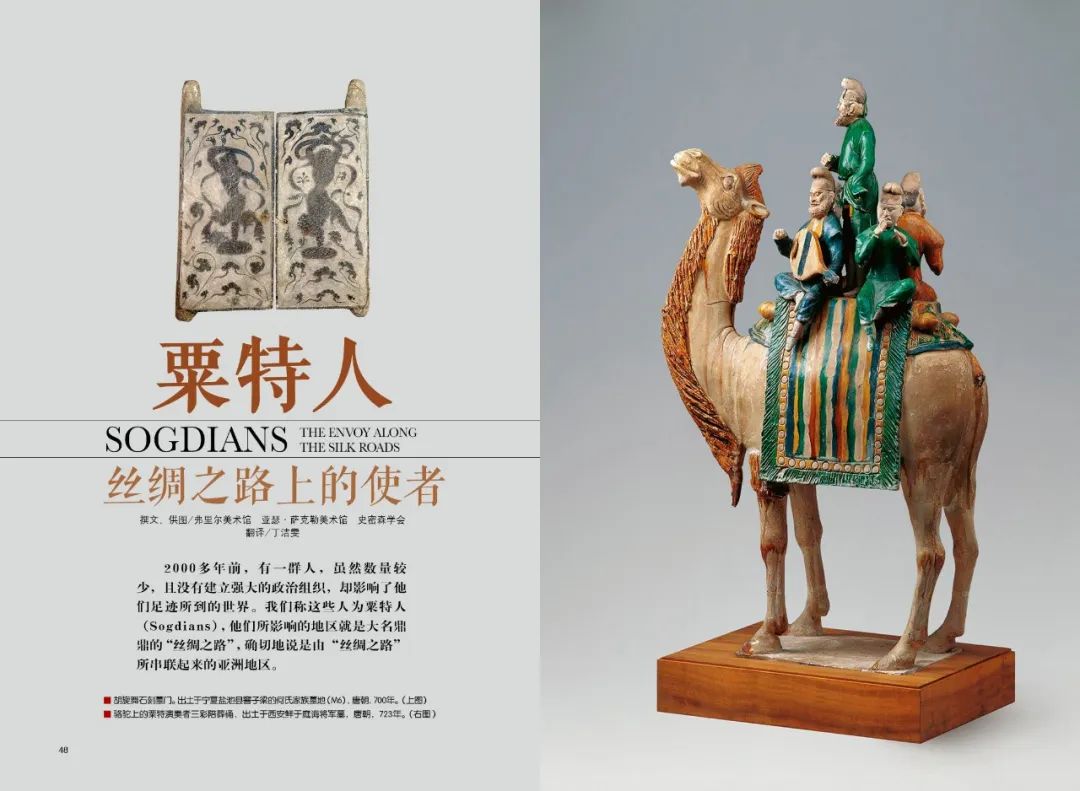

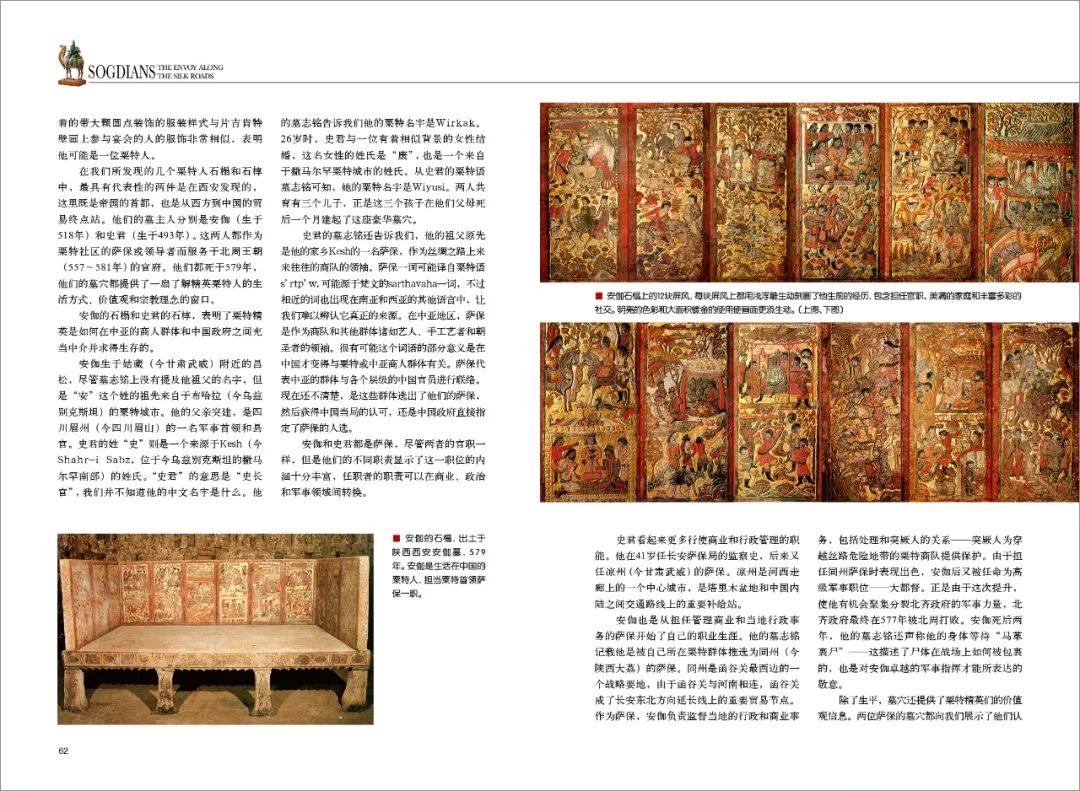

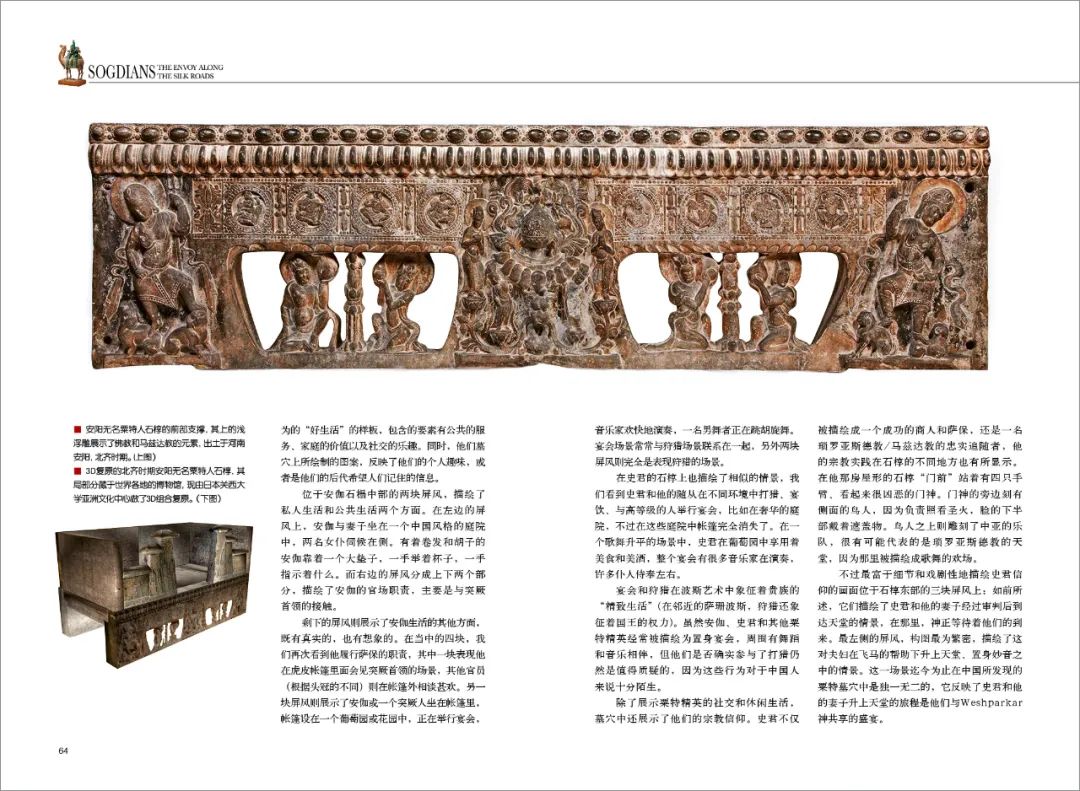

关于粟特精英的物质证据则比较集中而丰富,在过去几十年中发现了几座粟特精英的石墓和石刻墓志铭。这些精英或与自己的妻子相伴或独自一人长眠在这些中国风格的墓穴中,这些墓穴有的是一座中国风格的石榻,有的是位于石阶上的中国房屋造形的石椁。

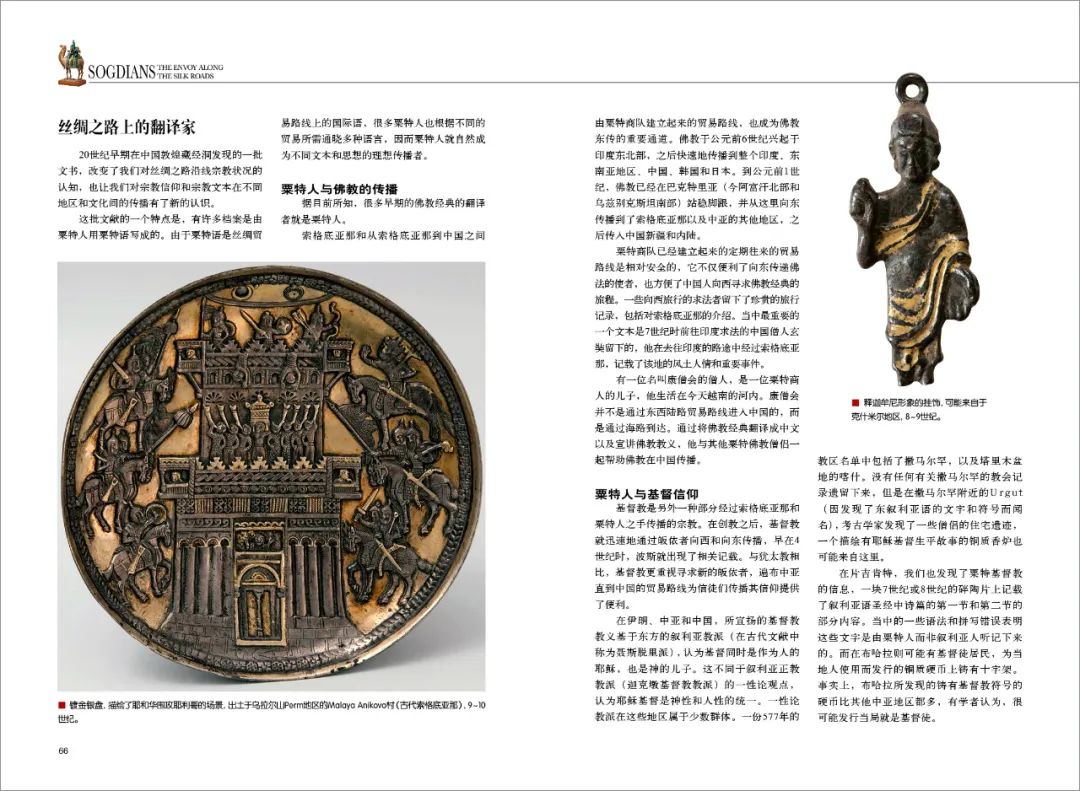

所有的石榻和石椁之上都有用浮雕、绘画甚至是镀金绘制的场景,表现死者生前的经历和死后享受天堂盛筵的样子。这些场景都是中国墓穴图像中常见的主题,但却反映了粟特艺术的叙事特点,这些特点与在索格底亚那的片吉肯特所发现的7至8世纪粟特壁画十分相似。

在我们所发现的几个粟特人石榻和石椁中,最具有代表性的两件是在西安发现的,这里既是帝国的首都,也是从西方到中国的贸易终点站。他们的墓主人分别是安伽(生于518年)和史君(生于493年)。这两人都作为粟特社区的萨保或领导者而服务于北周王朝(557~581年)的官府。他们都死于579年,他们的墓穴都提供了一扇了解精英粟特人的生活方式、价值观和宗教理念的窗口。

其中,史君不仅被描绘成一个成功的商人和萨保,还是一名琐罗亚斯德教/马兹达教的忠实追随者,他的宗教实践在石椁的不同地方也有所显示。在他那房屋形的石椁“门前”站着有四只手臂、看起来很凶恶的门神。门神的旁边刻有侧面的鸟人,因为负责照看圣火,脸的下半部戴着遮盖物。鸟人之上则雕刻了中亚的乐队,很有可能代表的是琐罗亚斯德教的天堂,因为那里被描绘成歌舞的欢场。

不过最富于细节和戏剧性地描绘史君信仰的画面位于石椁东部的三块屏风上:它们描绘了史君和他的妻子经过审判后到达天堂的情景,在那里,神正等待着他们的到来。最左侧的屏风,构图最为繁密,描绘了这对夫妇在飞马的帮助下升上天堂、置身妙音之中的情景。这一场景迄今为止在中国所发现的粟特墓穴中是独一无二的,它反映了史君和他的妻子升上天堂的旅程是他们与Weshparkar神共享的盛宴。

丝绸之路上的翻译家

20世纪早期在中国敦煌藏经洞发现的一批文书,改变了我们对丝绸之路沿线宗教状况的认知,也让我们对宗教信仰和宗教文本在不同地区和文化间的传播有了新的认识。

这批文献的一个特点是,有许多档案是由粟特人用粟特语写成的。由于粟特语是丝绸贸易路线上的国际语,很多粟特人也根据不同的贸易所需通晓多种语言,因而粟特人就自然成为不同文本和思想的理想传播者。

粟特人与佛教的传播

据目前所知,很多早期的佛教经典的翻译者就是粟特人。

索格底亚那和从索格底亚那到中国之间由粟特商队建立起来的贸易路线,也成为佛教东传的重要通道。佛教于公元前6世纪兴起于印度东北部,之后快速地传播到整个印度、东南亚地区、中国、韩国和日本。到公元前1世纪,佛教已经在巴克特里亚(今阿富汗北部和乌兹别克斯坦南部)站稳脚跟,并从这里向东传播到了索格底亚那以及中亚的其他地区,之后传入中国新疆和内陆。

粟特商队已经建立起来的定期往来的贸易路线是相对安全的,它不仅便利了向东传递佛法的使者,也方便了中国人向西寻求佛教经典的旅程。一些向西旅行的求法者留下了珍贵的旅行记录,包括对索格底亚那的介绍。当中最重要的一个文本是7世纪时前往印度求法的中国僧人玄奘留下的,他在去往印度的路途中经过索格底亚那,记载了该地的风土人情和重要事件。

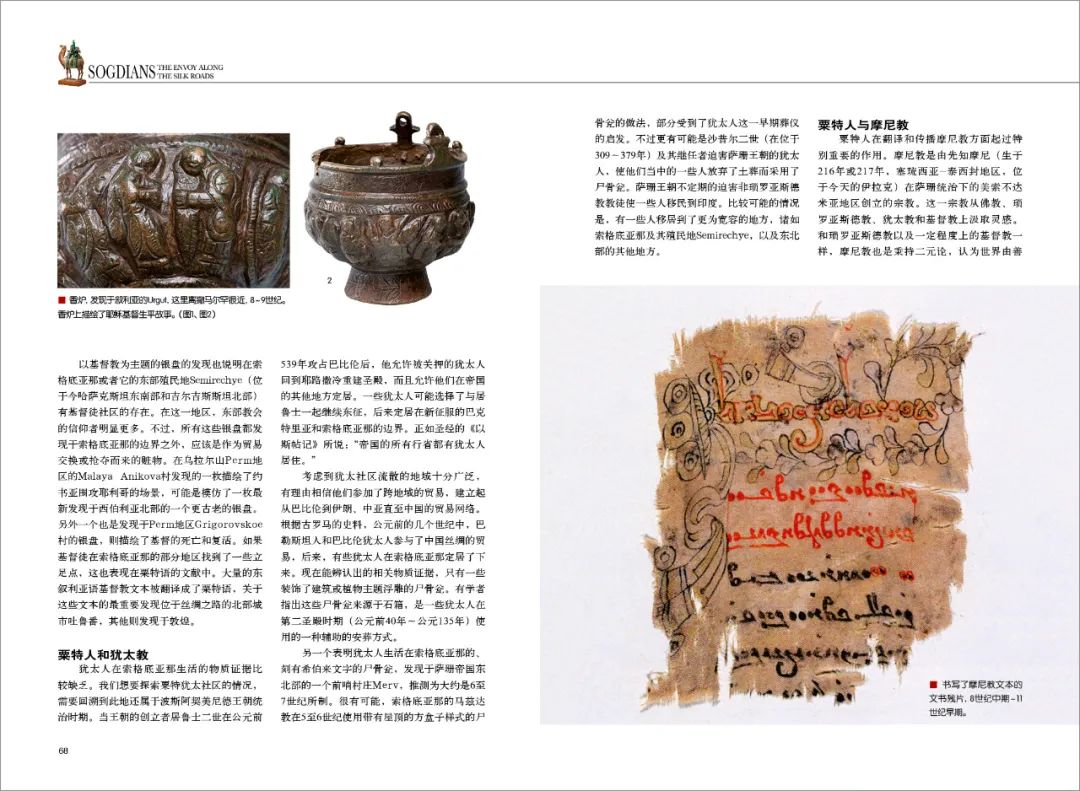

有一位名叫康僧会的僧人,是一位粟特商人的儿子,他生活在今天越南的河内。康僧会并不是通过东西陆路贸易路线进入中国的,而是通过海路到达。通过将佛教经典翻译成中文以及宣讲佛教教义,他与其他粟特佛教僧侣一起帮助佛教在中国传播。

粟特人与基督信仰

基督教是另外一种部分经过索格底亚那和粟特人之手传播的宗教。在创教之后,基督教就迅速地通过皈依者向西和向东传播,早在4世纪时,波斯就出现了相关记载。

在片吉肯特,我们也发现了粟特基督教的信息,一块7世纪或8世纪的碎陶片上记载了叙利亚语圣经中诗篇的第一节和第二节的部分内容。当中的一些语法和拼写错误表明这些文字是由粟特人而非叙利亚人听记下来的。而在布哈拉则可能有基督徒居民,为当地人使用而发行的铜质硬币上铸有十字架。事实上,布哈拉所发现的铸有基督教符号的硬币比其他中亚地区都多,有学者认为,很可能发行当局就是基督徒。大量的东叙利亚语基督教文本被翻译成了粟特语,关于这些文本的最重要发现位于丝绸之路的北部城市吐鲁番,其他则发现于敦煌。

粟特人和犹太教

我们想要探索粟特犹太社区的情况,需要回溯到此地还属于波斯阿契美尼德王朝统治时期。当王朝的创立者居鲁士二世在公元前539年攻占巴比伦后,他允许被关押的犹太人回到耶路撒冷重建圣殿,而且允许他们在帝国的其他地方定居。一些犹太人可能选择了与居鲁士一起继续东征,后来定居在新征服的巴克特里亚和索格底亚那的边界。正如圣经的《以斯帖记》所说:“帝国的所有行省都有犹太人居住。”

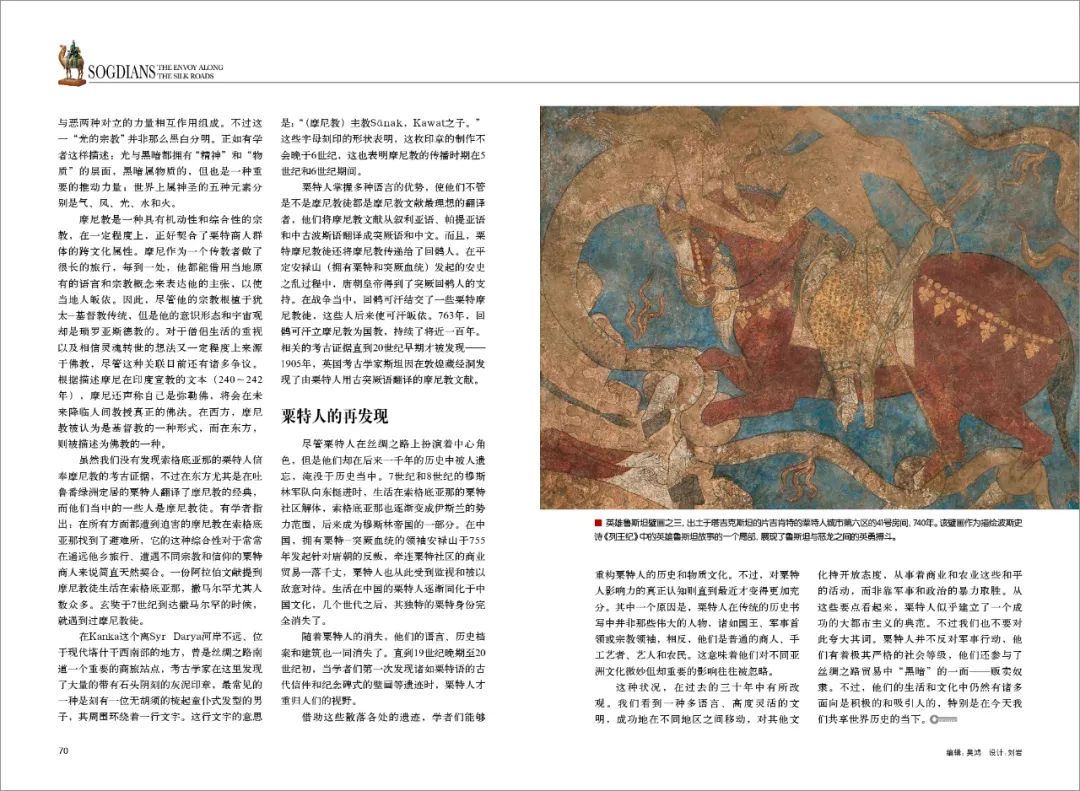

粟特人与摩尼教

粟特人在翻译和传播摩尼教方面起过特别重要的作用。摩尼教是由先知摩尼(生于216年或217年,塞琉西亚-泰西封地区,位于今天的伊拉克)在萨珊统治下的美索不达米亚地区创立的宗教。

在东方尤其是在吐鲁番绿洲定居的粟特人翻译了摩尼教的经典,而他们当中的一些人是摩尼教徒。一份阿拉伯文献提到摩尼教徒生活在索格底亚那,撒马尔罕尤其人数众多。玄奘于7世纪到达撒马尔罕的时候,就遇到过摩尼教徒。

粟特人掌握多种语言的优势,他们将摩尼教文献从叙利亚语、帕提亚语和中古波斯语翻译成突厥语和中文。而且,粟特摩尼教徒还将摩尼教传递给了回鹘人。在平定安禄山(拥有粟特和突厥血统)发起的安史之乱过程中,唐朝皇帝得到了突厥回鹘人的支持。在战争当中,回鹘可汗结交了一些粟特摩尼教徒,这些人后来使可汗皈依。763年,回鹘可汗立摩尼教为国教,持续了将近一百年。相关的考古证据直到20世纪早期才被发现——1905年,英国考古学家斯坦因在敦煌藏经洞发现了由粟特人用古突厥语翻译的摩尼教文献。

粟特人的再发现

尽管粟特人在丝绸之路上扮演着中心角色,但是他们却在后来一千年的历史中被人遗忘,淹没于历史当中。7世纪和8世纪的穆斯林军队向东挺进时,生活在索格底亚那的粟特社区解体,索格底亚那也逐渐变成伊斯兰的势力范围,后来成为穆斯林帝国的一部分。在中国,拥有粟特-突厥血统的领袖安禄山于755年发起针对唐朝的反叛,牵连粟特社区的商业贸易一落千丈,粟特人也从此受到监视和被以敌意对待。生活在中国的粟特人逐渐同化于中国文化,几个世代之后,其独特的粟特身份完全消失了。

随着粟特人的消失,他们的语言、历史档案和建筑也一同消失了。直到19世纪晚期至20世纪初,当学者们第一次发现诸如粟特语的古代信件和纪念碑式的壁画等遗迹时,粟特人才重归人们的视野。

借助这些散落各处的遗迹,学者们能够重构粟特人的历史和物质文化。不过,对粟特人影响力的真正认知则直到最近才变得更加充分。其中一个原因是,粟特人在传统的历史书写中并非那些伟大的人物,诸如国王、军事首领或宗教领袖,相反,他们是普通的商人、手工艺者、艺人和农民。这意味着他们对不同亚洲文化微妙但却重要的影响往往被忽略。

这种状况,在过去的三十年中有所改观。我们看到一种多语言、高度灵活的文明,成功地在不同地区之间移动,对其他文化持开放态度,从事着商业和农业这些和平的活动,而非靠军事和政治的暴力取胜。从这些要点看起来,粟特人似乎建立了一个成功的大都市主义的典范。不过我们也不要对此夸大其词。粟特人并不反对军事行动,他们有着极其严格的社会等级,他们还参与了丝绸之路贸易中“黑暗”的一面——贩卖奴隶。不过,他们的生活和文化中仍然有诸多面向是积极的和吸引人的,特别是在今天我们共享世界历史的当下。

本文节选自《文明》2019.06月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。