人物简史

董桂珍,女,1939年12月出生,中共党员,北京市丰台区长辛店街道朱北社区居民。董桂珍积极参加社区公益活动,身患癌症十多年,仍克服身体上的疼痛,讲授党课300余节。董桂珍的老伴儿参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝,三次荣立一等功,他去世前叮嘱董桂珍用他的抚恤金助学。她遵照老伴儿遗愿,拿出抚恤金和个人积蓄为河北省保定市涞水县乡村学校建立爱心书屋。2017年,在长辛店街道办事处的支持下,“董桂珍爱心志愿服务队”成立,爱心奉献从董桂珍的小家走向社会。

85岁的董桂珍现在一个人住,每天6点起床,7点半吃早饭,一日三餐连同简单的打扫全都自己动手。这间平房不小,但添置的家具不多,因空旷而显得格外整洁。

10年前老伴儿病逝,作为军属,董桂珍继续在这个位于丰台长辛店的小院儿里生活。老伴儿去世时的45万元抚恤金被全部捐了出去,这些年,董桂珍又陆续攒下12万元,加上“董桂珍爱心志愿服务队”里社会人士的力量,在河北省涞水县乡村学校建立了8间爱心书屋。

找董桂珍讲党课的单位络绎不绝,平日里,她就在这间平房里备课,一节2小时的党课,备课要花上几天工夫。平房虽显空旷,但董桂珍却觉得十分充盈。

董桂珍小心翼翼从抽屉里取出珍贵照片和资料。新京报记者 姜慧梓 摄

节衣缩食情系两位陕北老母亲

董桂珍出生于1939年底,8岁那年父母因为霍乱去世。她上面有两个姐姐、一个哥哥,姐姐们自小就被安排到别人家做童养媳,哥哥也顾不上她。

好在村党组织对她“挺负责”,这家两个月、那家两个月,靠着吃百家饭、穿百家衣,董桂珍顺利长大,还读了初中,“那个时候上初中是个非常奢侈的事儿。”董桂珍说。

1956年,董桂珍参加工作,先是在野战部队63军做了三年文化教员,后又到63军子弟学校做秘书到1968年。1969年之后,她被分配到国企工作,1976年入党,做过组织部长、工会主席,一直到退休。

在63军工作期间,董桂珍认识了老伴儿李生秀。李生秀是陕北人,父母都是老党员,他13岁参加革命,参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝,立下三次一等功。

“刚认识时他就告诉我,父亲不在了,母亲还在陕北,还有一位‘老母亲’需要赡养。”董桂珍了解后才知道,“另一位老母亲”是李生秀家的邻居曹阿姨,也是一名老党员,无儿无女,老伴儿在解放前被国民党反动派杀害,家里只剩孤身一人。

据董桂珍转述,开始时是李生秀的父母照顾着曹阿姨,到1950年李生秀有了工资,就把赡养曹阿姨的责任接了过来。直到曹阿姨去世,李生秀一家赡养曹阿姨长达37年。

每隔两三个月,董桂珍都会带着儿子去给两位老母亲汇钱,那个年代李生秀每月的工资其实并不高。

她逢年过节还会给家里寄糖和北京特产,一寄就是几十斤,“陕北讲有福同享、有罪同受,我们要让那一个山头上的15户都要吃到糖。”“的确良”褂子流行起来了,董桂珍自己不舍得穿,但给两位老母亲一人买了一件寄了回去。

“她们十几岁就给党送信,遇见敌人怕泄密就把信生生吞咽下去,没有她们就没有今天的好日子,只是想让她们多享点福。”董桂珍说。

捐出45万抚恤金为老区乡村小学建书屋

2015年,李生秀去世,留下了沉甸甸、闪亮亮的勋章和45万元抚恤金。按李生秀的嘱托,这45万元一半留给董桂珍,另一半捐出去。

董桂珍召开了家庭会议——这是她家的传统。大家对捐款没有异议,但是要想真正帮助到别人,一半太少了,于是决定45万元全部捐出去。

“河北涞水是革命老区,野三坡就在涞水,我想去那看看。”董桂珍想过捐给陕北,但刚刚做过关节置换手术,她的腿脚已经走不了那么远的路了。

到现在,董桂珍还记得她与涞水县下庄小学182名学生初次见面的情景——孩子从家带来二米饭,就着萝卜条子和粉条就是一顿中午饭,吃得特别香。

小饭桌一天3块钱,有6名同学因为交不起这笔钱,下学期就要辍学了。董桂珍觉得很难受,“我那个时候都上了初中,现在是新社会,如果有孩子因为这个辍学,太不应该了。”

一连20天,她打遍了涞水县各个部门的电话。第21天,董桂珍接到了当地教育局长的电话,对方告诉她,当地将进行全县大排查,这些孩子的小饭桌钱会由河北省民政厅和省教育厅共同负担。

“我觉得我这一辈子就做了这一件好事,给孩子们争取到了继续学习的机会和权利。”董桂珍说。

李生秀留下的45万元抚恤金也被全部捐出,为涞水县的乡村学校建设爱心书屋,购置图书、练习册、文具等。2017年,在长辛店街道办事处的支持下,“董桂珍爱心志愿服务队”成立,“这个事儿就从我们家走向了社会。”

今年5月30日,志愿服务队又一次来到涞水,见证他们捐建的第八个爱心书屋揭牌。这8年,除了抚恤金和志愿服务队的捐款,董桂珍自己又捐出12万多元。

董桂珍告诉记者,建党百年时她被评为北京市优秀共产党员,市区两级的奖励和慰问金加起来一共有3万块钱,她全部捐了出去,其余将近10万块钱都是自己日常攒下来的。

截至目前,董桂珍爱心志愿服务队已经为8个爱心书屋捐赠图书36000册、体育用品和文化用品12400件,不少孩子考上了河北师范大学、河北工业大学等高校。

拖着生病的身体讲了300多节党课

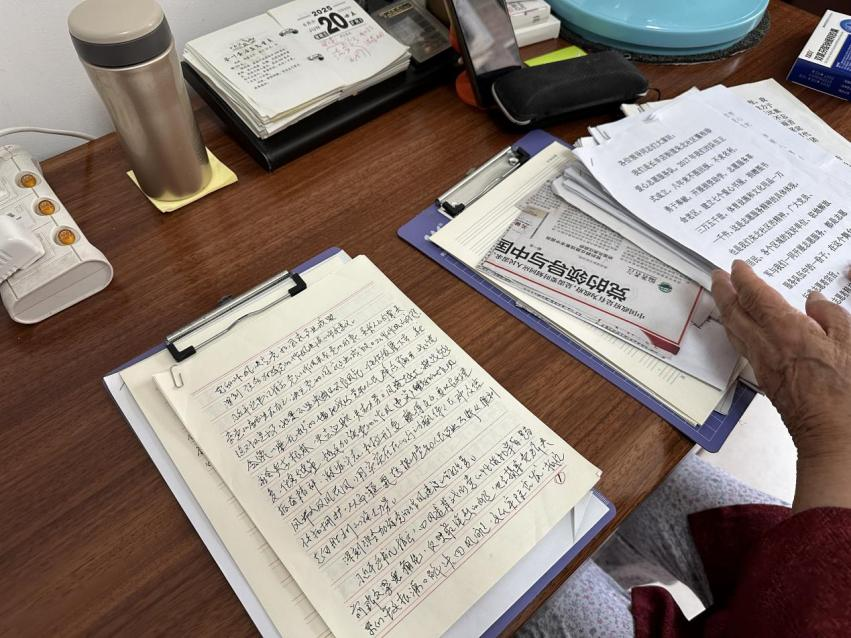

平时的大部分时间,董桂珍都在这间平房里备课。她坐在桌前,从一个十分袖珍的紫色收纳袋里掏出一把钥匙,再用这把钥匙打开抽屉——珍贵的照片和资料、手写的备课笔记分门别类摆放得整整齐齐。

董桂珍的书桌,桌上是董桂珍手写的备课笔记。新京报记者 姜慧梓 摄

“《党的作风决定着党的生死存亡》,你看这一课是12页。”董桂珍轻轻翻动笔记,因为长时间的书写,她右手五根手指的关节已经发生明显弯曲。

顺着手指向上,藏在宽松袖管里的小臂线条已经松弛,还带有明显的坑洼,坑洼在接近大臂时又突然变得肿大。因为癌症,董桂珍已割断了11个淋巴,胳膊现在还是肿的。

2007年,在与癌症斗争的过程中,董桂珍的第一节党课开讲了,题目就是《如何做一名合格的共产党员》。多少年过去了,找董桂珍讲党课的单位越来越多。最近一次党课,董桂珍就讲了2个小时,因为疲劳,走下讲台时还抻到了脚。

董桂珍讲过的党课已经超过了300节,“这十几年我有病在身,自己克服了不少痛苦,但是我觉得我产生的价值可能比我的痛苦大,是不是?”

屋子里很安静,这间平房在大多数时间里都只有董桂珍一个人。

“您会偶尔感到孤独吗?”

董桂珍没有正面回答这个问题,她只是说,“老伴儿上过战场,立过三次一等功,但从不居功自傲,而是默默地奉献了一辈子,我也参照着他,参照着我们共产党人的誓言,也在做着无私奉献的事情。”

心里话

回看自己经历过的曲曲折折,太不容易了。到今年我85岁了,我的想法是多活一天就是胜利,多活几天,就可以多干点力所能及的事情。

这一点也影响着我的家庭,老伴儿过去常和我讲,思想最高处、根在最深处。思想最高处,就是要始终以共产党人的标准要求自己;根在最深处,就是说我们家庭世代的传承。我们家四代党员,老一辈留下的精神财富被小一辈继承,他们都做到了爱岗敬业、勇挑重担,四代家风的传承,留德不留财。

当然,时代不同了,革命精神可能在年轻人当中有些淡去了,但是想想今天的幸福生活是革命前辈们牺牲性命换来的,这种精神就永远不能忘却。我希望年轻的共产党员还是要把这种精神传承下去,把希望寄托在你们这一代身上。

——丰台区长辛店街道朱北社区老党员董桂珍

新京报记者 姜慧梓

编辑 张树婧 校对 杨许丽