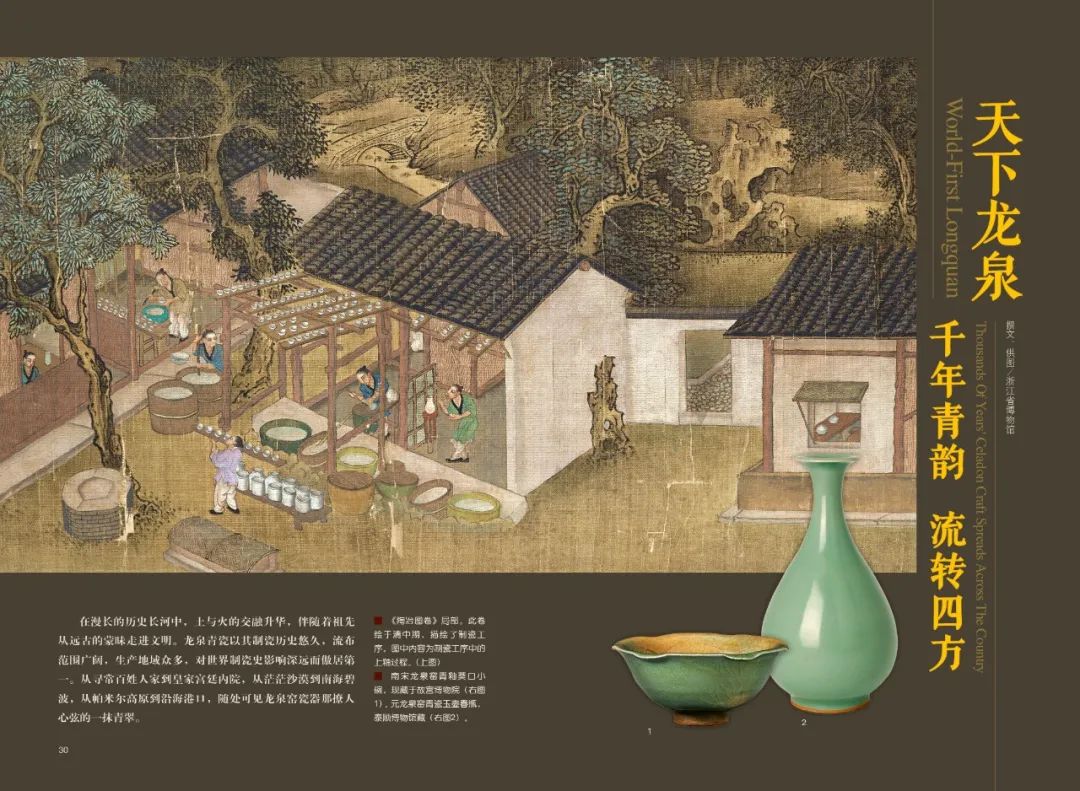

撰文、供图/浙江省博物馆

在漫长的历史长河中,土与火的交融升华,伴随着祖先从远古的蒙昧走进文明。龙泉青瓷以其制瓷历史悠久,流布范围广阔,生产地域众多,对世界制瓷史影响深远而傲居第一。从寻常百姓人家到皇家宫廷内院,从茫茫沙漠到南海碧波,从帕米尔高原到沿海港口,随处可见龙泉窑瓷器那撩人心弦的一抹青翠。

窑望千年 源远流长

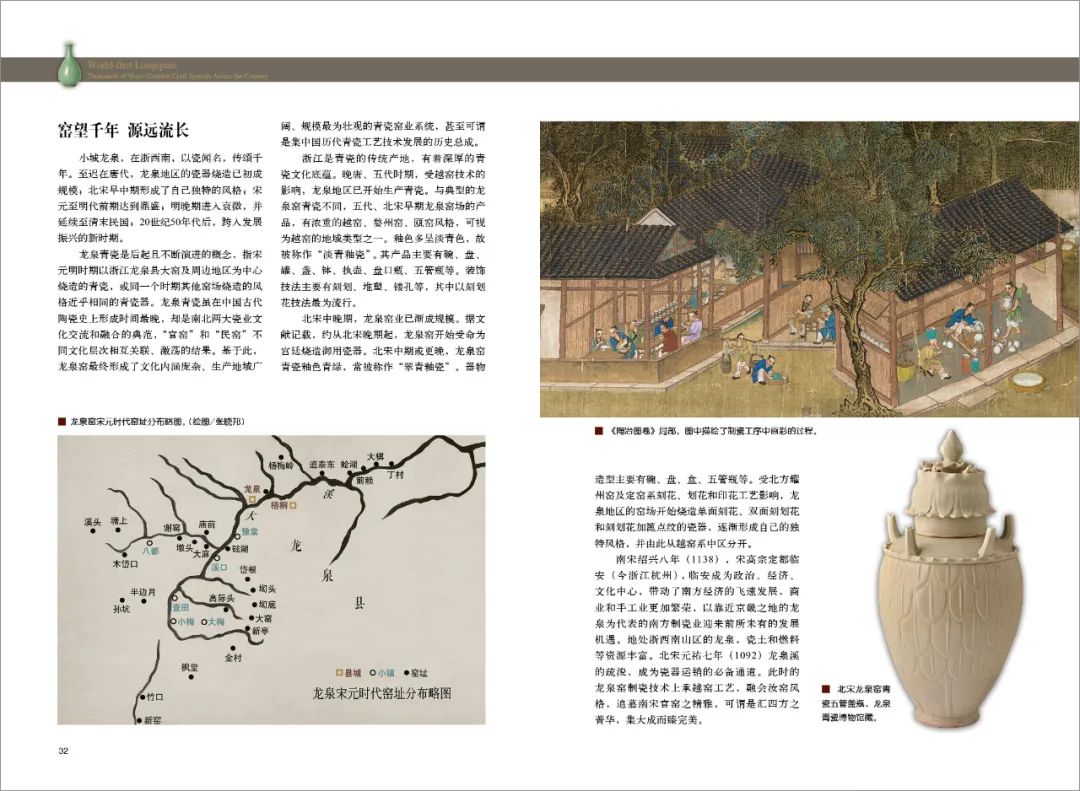

小城龙泉,在浙西南,以瓷闻名,传颂千年。至迟在唐代,龙泉地区的瓷器烧造已初成规模;北宋早中期形成了自己独特的风格;宋元至明代前期达到鼎盛;明晚期进入衰微,并延续至清末民国;20世纪50年代后,跨入发展振兴的新时期。

龙泉青瓷是后起且不断演进的概念,指宋元明时期以浙江龙泉县大窑及周边地区为中心烧造的青瓷,或同一个时期其他窑场烧造的风格近乎相同的青瓷器。龙泉青瓷虽在中国古代陶瓷史上形成时间最晚,却是南北两大瓷业文化交流和融合的典范,“官窑”和“民窑”不同文化层次相互关联、激荡的结果。基于此,龙泉窑最终形成了文化内涵庞杂、生产地域广阔、规模最为壮观的青瓷窑业系统,甚至可谓是集中国历代青瓷工艺技术发展的历史总成。

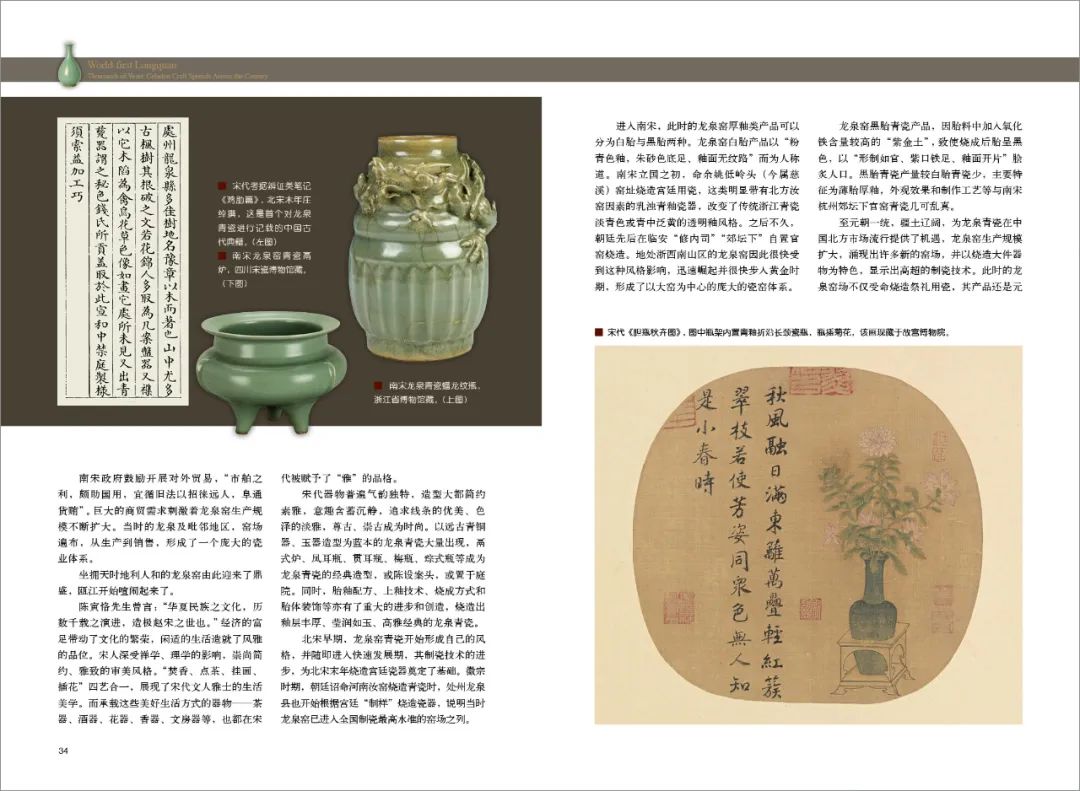

浙江是青瓷的传统产地,有着深厚的青瓷文化底蕴。晚唐、五代时期,受越窑技术的影响,龙泉地区已开始生产青瓷。与典型的龙泉窑青瓷不同,五代、北宋早期龙泉窑场的产品,有浓重的越窑、婺州窑、瓯窑风格,可视为越窑的地域类型之一。釉色多呈淡青色,故被称作“淡青釉瓷”。其产品主要有碗、盘、罐、盏、钵、执壶、盘口瓶、五管瓶等。装饰技法主要有刻划、堆塑、镂孔等,其中以刻划花技法最为流行。

北宋中晚期,龙泉窑业已渐成规模。据文献记载,约从北宋晚期起,龙泉窑开始受命为宫廷烧造御用瓷器。北宋中期或更晚,龙泉窑青瓷釉色青绿,常被称作“翠青釉瓷”。器物造型主要有碗、盘、盒、五管瓶等。受北方耀州窑及定窑系刻花、划花和印花工艺影响,龙泉地区的窑场开始烧造单面刻花、双面刻划花和刻划花加篦点纹的瓷器,逐渐形成自己的独特风格,并由此从越窑系中区分开。

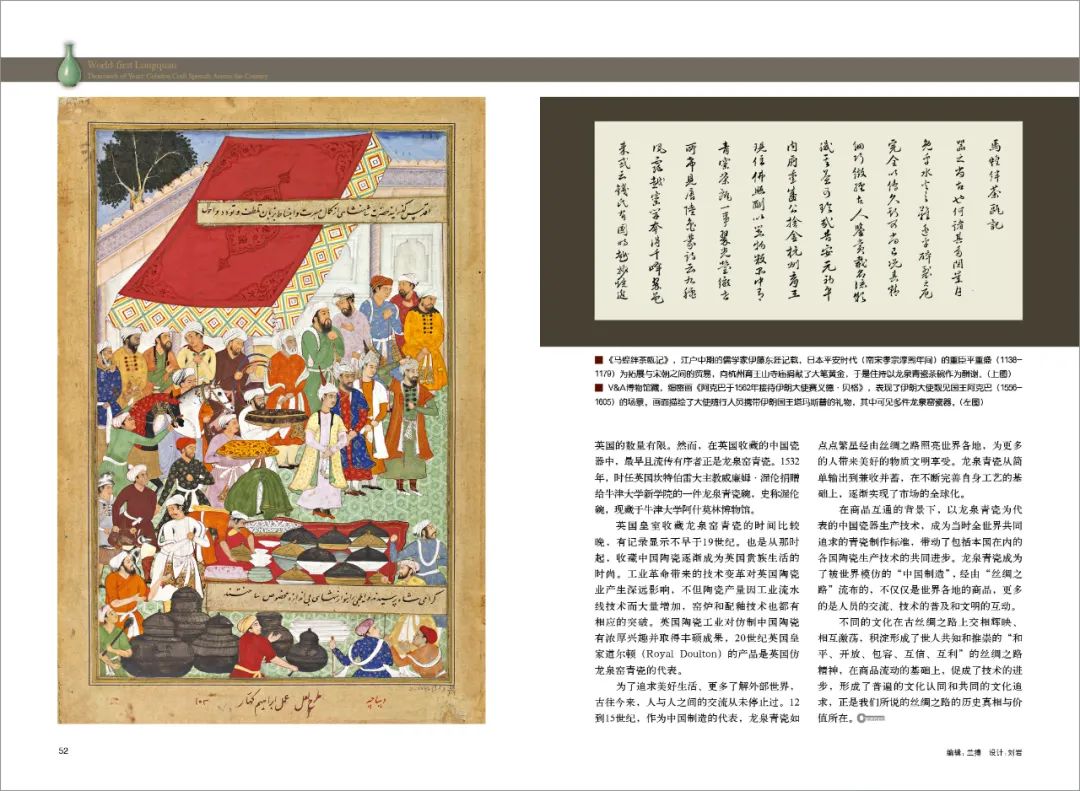

南宋绍兴八年(1138年),宋高宗定都临安(今浙江杭州),临安成为政治、经济、文化中心,带动了南方经济的飞速发展,商业和手工业更加繁荣,以靠近京畿之地的龙泉为代表的南方制瓷业迎来前所未有的发展机遇。北宋元祐七年(1092年)龙泉溪的疏浚,成为瓷器运销的必备通道。此时的龙泉窑制瓷技术上承越窑工艺,融会汝窑风格,追慕南宋官窑之精雅,可谓是汇四方之菁华,集大成而臻完美。

南宋政府鼓励开展对外贸易,巨大的商贸需求刺激着龙泉窑生产规模不断扩大。当时的龙泉及毗邻地区,窑场遍布,从生产到销售,形成了一个庞大的瓷业体系。坐拥天时地利人和的龙泉窑由此迎来了鼎盛。

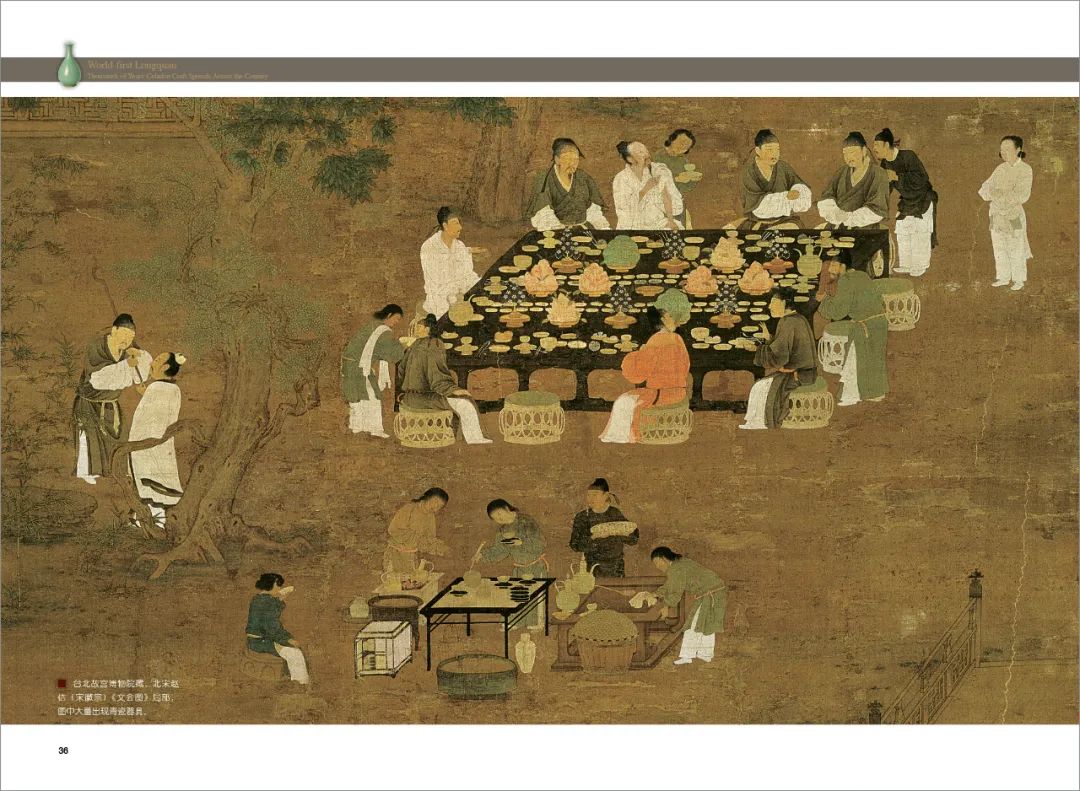

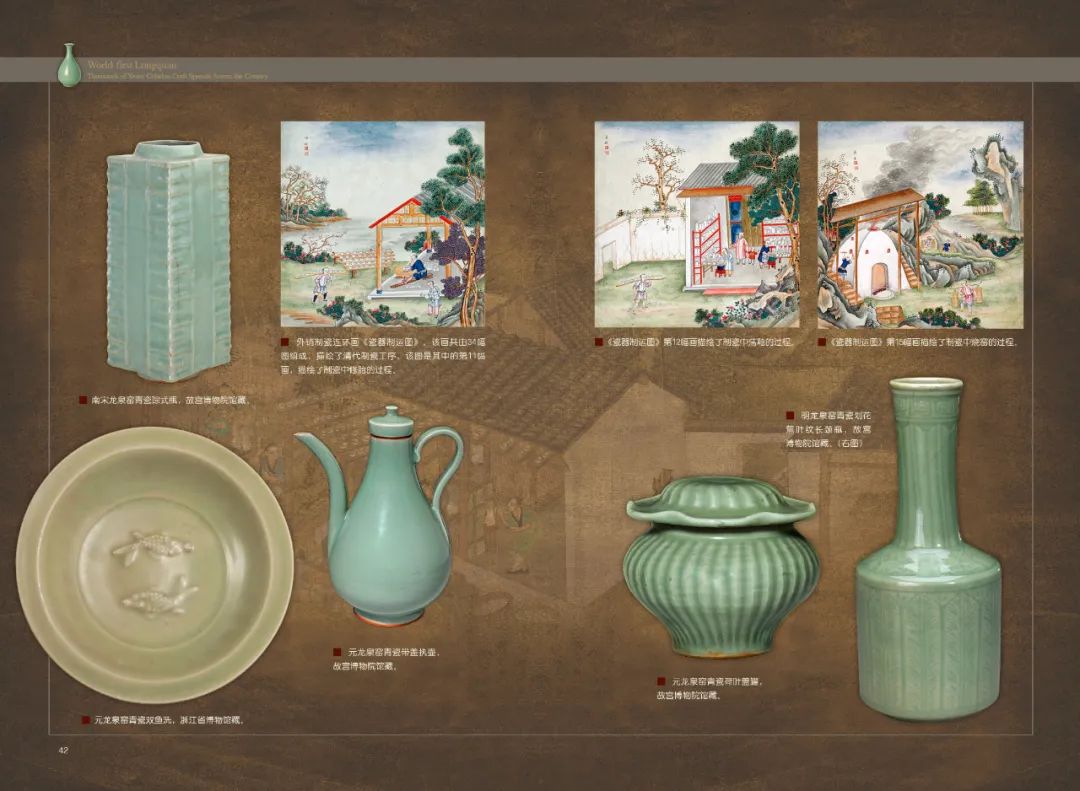

宋代器物普遍气韵独特,造型大都简约素雅,意趣含蓄沉静,追求线条的优美、色泽的淡雅,尊古、崇古成为时尚。以远古青铜器、玉器造型为蓝本的龙泉青瓷大量出现,鬲式炉、凤耳瓶、贯耳瓶、梅瓶、琮式瓶等成为龙泉青瓷的经典造型,或陈设案头,或置于庭院。同时,胎釉配方、上釉技术、烧成方式和胎体装饰等亦有了重大的进步和创造,烧造出釉层丰厚、莹润如玉、高雅经典的龙泉青瓷。

北宋早期,龙泉窑青瓷开始形成自己的风格,并随即进入快速发展期,其制瓷技术的进步,为北宋末年烧造宫廷瓷器奠定了基础。徽宗时期,朝廷诏命河南汝窑烧造青瓷时,处州龙泉县也开始根据宫廷“制样”烧造瓷器,说明当时龙泉窑已进入全国制瓷最高水准的窑场之列。

进入南宋,此时的龙泉窑厚釉类产品可以分为白胎与黑胎两种。龙泉窑白胎产品以“粉青色釉,朱砂色底足、釉面无纹路”而为人称道。南宋立国之初,命余姚低岭头(今属慈溪)窑址烧造宫廷用瓷,这类明显带有北方汝窑因素的乳浊青釉瓷器,改变了传统浙江青瓷淡青色或青中泛黄的透明釉风格。之后不久,朝廷先后在临安“修内司”“郊坛下”自置官窑烧造。地处浙西南山区的龙泉窑因此很快受到这种风格影响,迅速崛起并很快步入黄金时期,形成了以大窑为中心的庞大的瓷窑体系。

龙泉窑黑胎青瓷产品,因胎料中加入氧化铁含量较高的“紫金土”,致使烧成后胎呈黑色,以“形制如官、紫口铁足、釉面开片”脍炙人口。黑胎青瓷产量较白胎青瓷少,主要特征为薄胎厚釉,外观效果和制作工艺等与南宋杭州郊坛下官窑青瓷几可乱真。

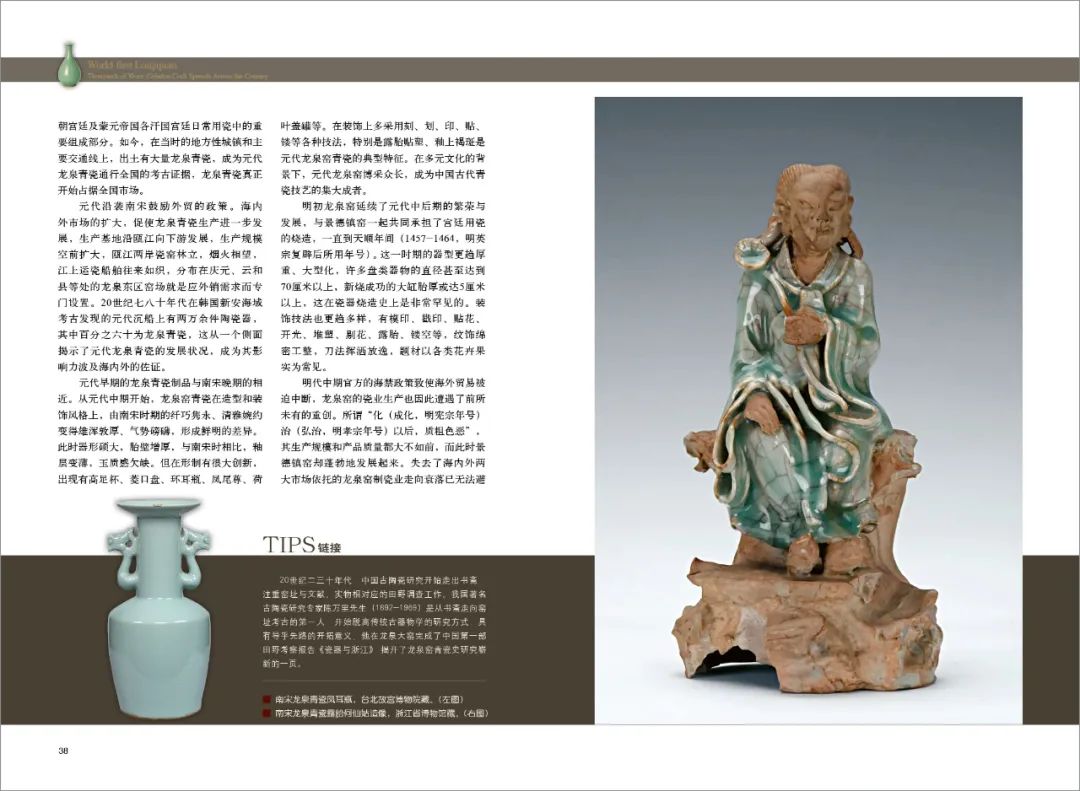

至元朝一统,疆土辽阔,为龙泉青瓷在中国北方市场流行提供了机遇,龙泉窑生产规模扩大,涌现出许多新的窑场,并以烧造大件器物为特色,显示出高超的制瓷技术。

元代沿袭南宋鼓励外贸的政策。海内外市场的扩大,促使龙泉青瓷生产进一步发展,生产基地沿瓯江向下游发展,生产规模空前扩大,20世纪七八十年代在韩国新安海域考古发现的元代沉船上有两万余件陶瓷器,其中百分之六十为龙泉青瓷,这从一个侧面揭示了元代龙泉青瓷的发展状况,成为其影响力波及海内外的佐证。

元代早期的龙泉青瓷制品与南宋晚期的相近。从元代中期开始,龙泉窑青瓷在造型和装饰风格上,由南宋时期的纤巧隽永、清雅婉约变得雄浑敦厚、气势磅礴,形成鲜明的差异。此时器形硕大,胎壁增厚,与南宋时相比,釉层变薄,玉质感欠缺。但在形制有很大创新,出现有高足杯、菱口盘、环耳瓶、凤尾尊、荷叶盖罐等。在装饰上多采用刻、划、印、贴、镂等各种技法,特别是露胎贴塑、釉上褐斑是元代龙泉窑青瓷的典型特征。在多元文化的背景下,元代龙泉窑博采众长,成为中国古代青瓷技艺的集大成者。

明初龙泉窑延续了元代中后期的繁荣与发展,与景德镇窑一起共同承担了宫廷用瓷的烧造,一直到天顺年间(1457年-1464年,明英宗复辟后所用年号)。这一时期的器型更趋厚重、大型化,许多盘类器物的直径甚至达到70厘米以上,新烧成功的大缸胎厚或达5厘米以上,这在瓷器烧造史上是非常罕见的。装饰技法也更趋多样,有模印、戳印、贴花、开光、堆塑、剔花、露胎、镂空等,纹饰绵密工整,刀法挥洒放逸,题材以各类花卉果实为常见。明代中期官方的海禁政策致使海外贸易被迫中断,龙泉窑的瓷业生产也因此遭遇了前所未有的重创。

至清代龙泉窑青瓷不复往昔荣光,仅有一路被称为“乍浦龙泉”的产品,曾被讹传为浙江平湖乍浦附近仿制的龙泉瓷。经考古调查发现,其实“乍浦龙泉”是清代龙泉孙坑地区窑场的产品。根据实地调查及地方文献档案所得,民国时期龙泉制瓷业几近颓废,但当时好古之风极盛,龙泉窑历代青瓷身价倍增,激发当地民间人士研究仿制热情。

新中国成立初期,百废待举。1957年,周恩来总理在全国轻工业厅长会议上明确指出,“要恢复祖国历史名窑,首先要恢复龙泉窑和汝窑青瓷生产。”国营龙泉瓷厂及青瓷研究所顺势而生,经国家轻工业部和浙江省轻工业厅协调、组织,在上海硅酸盐研究所、故宫博物院、中国美术学院等大力支持和龙泉青瓷艺人的努力下,龙泉青瓷生产得以成功恢复。1959年,龙泉瓷厂完成了为北京人民大会堂生产建国十周年宴会用瓷的任务。龙泉青瓷在历史的时间轴上再次找到自己的坐标。

皇室御用 国家宝藏

在龙泉窑发轫、发展、鼎盛直至走向式微的近千年历史中,从技术的传承、风格的形成以及产品的流向等都与历代朝廷有着密不可分的关联。自宋代进入皇家视野之后,龙泉窑一直是宫廷用瓷和国家祭礼用瓷最主要供应地之一。元明两代,尤其是明代早期,龙泉窑的产品形制、纹饰等与景德镇御窑厂生产的御用瓷器基本相同,说明龙泉窑青瓷生产一直处在宫廷的直接监督与管理之下。制度的保障,政策的推动以及来自宫廷的知识与技术,都成为龙泉青瓷生产与发展的必要条件。

古瓷尚青,深沉、优雅、含蓄的青瓷传承着中国传统美学,凝聚着文人士大夫的审美喜好。受到儒、释、道等传统哲学思想和审美情趣的影响,赵宋时代君臣贵族和文人士大夫阶层所追求的风雅精致在青瓷工艺上体现得淋漓尽致。纵观宋代历朝帝王,几乎都嗜好艺术,绘画书法、金石考古等艺术门类空前繁荣;倡言“复古”“尚礼”之风,基本贯穿了整个宋代的文化艺术领域。匠心独具的龙泉窑青瓷精品,成为中国制瓷技术成就与宋代美学理念的集中体现。

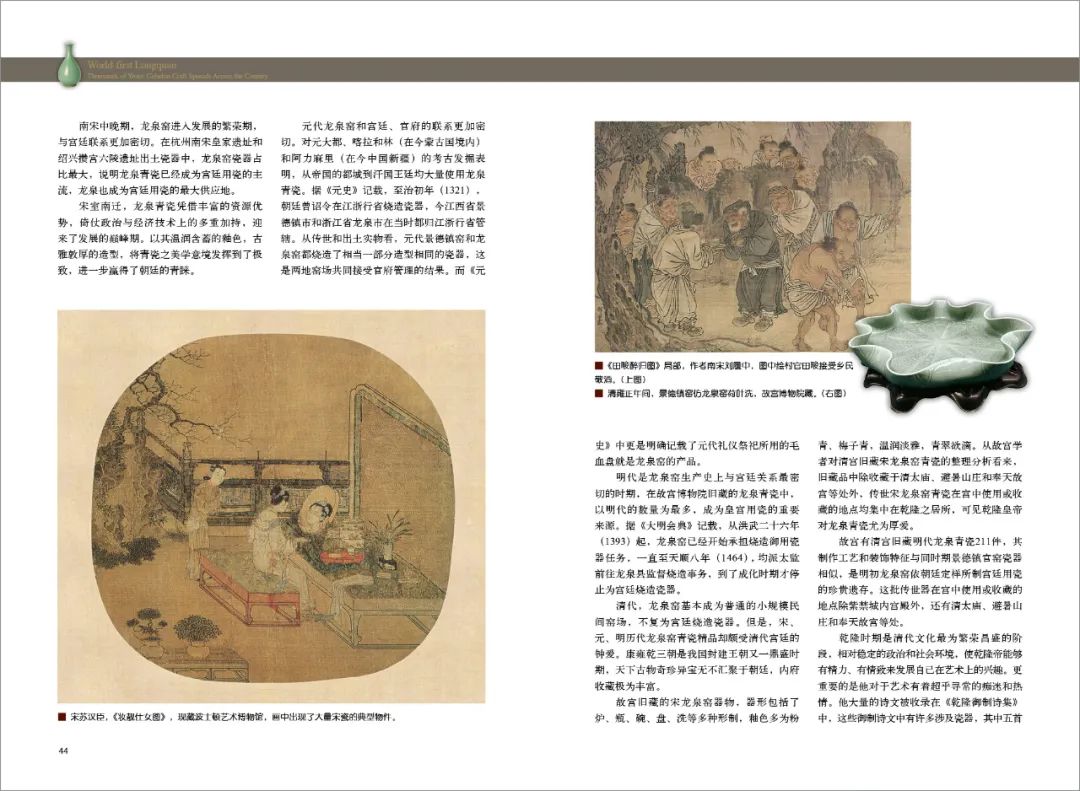

南宋中晚期,龙泉窑进入发展的繁荣期,与宫廷联系更加密切。在杭州南宋皇家遗址和绍兴攒宫六陵遗址出土瓷器中,龙泉窑瓷器占比最大,说明龙泉青瓷已经成为宫廷用瓷的主流,龙泉也成为宫廷用瓷的最大供应地。

宋室南迁,龙泉青瓷凭借丰富的资源优势,倚仗政治与经济技术上的多重加持,迎来了发展的巅峰期。以其温润含蓄的釉色,古雅敦厚的造型,将青瓷之美学意境发挥到了极致,进一步赢得了朝廷的青睐。

元代龙泉窑和宫廷、官府的联系更加密切。对元大都、喀拉和林(在今蒙古国境内)和阿力麻里(在今中国新疆)的考古发掘表明,从帝国的都城到汗国王廷均大量使用龙泉青瓷。据《元史》记载,至治初年(1321年),朝廷曾诏令在江浙行省烧造瓷器,今江西省景德镇市和浙江省龙泉市在当时都归江浙行省管辖。从传世和出土实物看,元代景德镇窑和龙泉窑都烧造了相当一部分造型相同的瓷器,这是两地窑场共同接受官府管理的结果。而《元史》中更是明确记载了元代礼仪祭祀所用的毛血盘就是龙泉窑的产品。

明代是龙泉窑生产史上与宫廷关系最密切的时期,在故宫博物院旧藏的龙泉青瓷中,以明代的数量为最多,成为皇宫用瓷的重要来源。据《大明会典》记载,从洪武二十六年(1393年)起,龙泉窑已经开始承担烧造御用瓷器任务,一直至天顺八年(1464年),均派太监前往龙泉县监督烧造事务,到了成化时期才停止为宫廷烧造瓷器。

清代,龙泉窑基本成为普通的小规模民间窑场,不复为宫廷烧造瓷器。但是,宋、元、明历代龙泉窑青瓷精品却颇受清代宫廷的钟爱。康雍乾三朝是我国封建王朝又一鼎盛时期,天下古物奇珍异宝无不汇聚于朝廷,内府收藏极为丰富。

故宫旧藏的宋龙泉窑器物,器形包括了炉、瓶、碗、盘、洗等多种形制,釉色多为粉青、梅子青,温润淡雅,青翠欲滴。从故宫学者对清宫旧藏宋龙泉窑青瓷的整理分析看来,旧藏品中除收藏于清太庙、避暑山庄和奉天故宫等处外,传世宋龙泉窑青瓷在宫中使用或收藏的地点均集中在乾隆之居所,可见乾隆皇帝对龙泉青瓷尤为厚爱。故宫有清宫旧藏明代龙泉青瓷211件,是明初龙泉窑依朝廷定样所制宫廷用瓷的珍贵遗存。

乾隆时期是清代文化最为繁荣昌盛的阶段,他对于艺术有着超乎寻常的痴迷和热情。他大量的诗文被收录在《乾隆御制诗集》中,这些御制诗文中有许多涉及瓷器,其中五首针对宋代龙泉青瓷。乾隆时期所贡的龙泉窑青瓷多达830件,乾隆皇帝对上述瓷器进行加工、刻字、吟咏,并将其陈放在各个宫殿里,更加表明一代帝王对龙泉窑青瓷的高度喜爱。

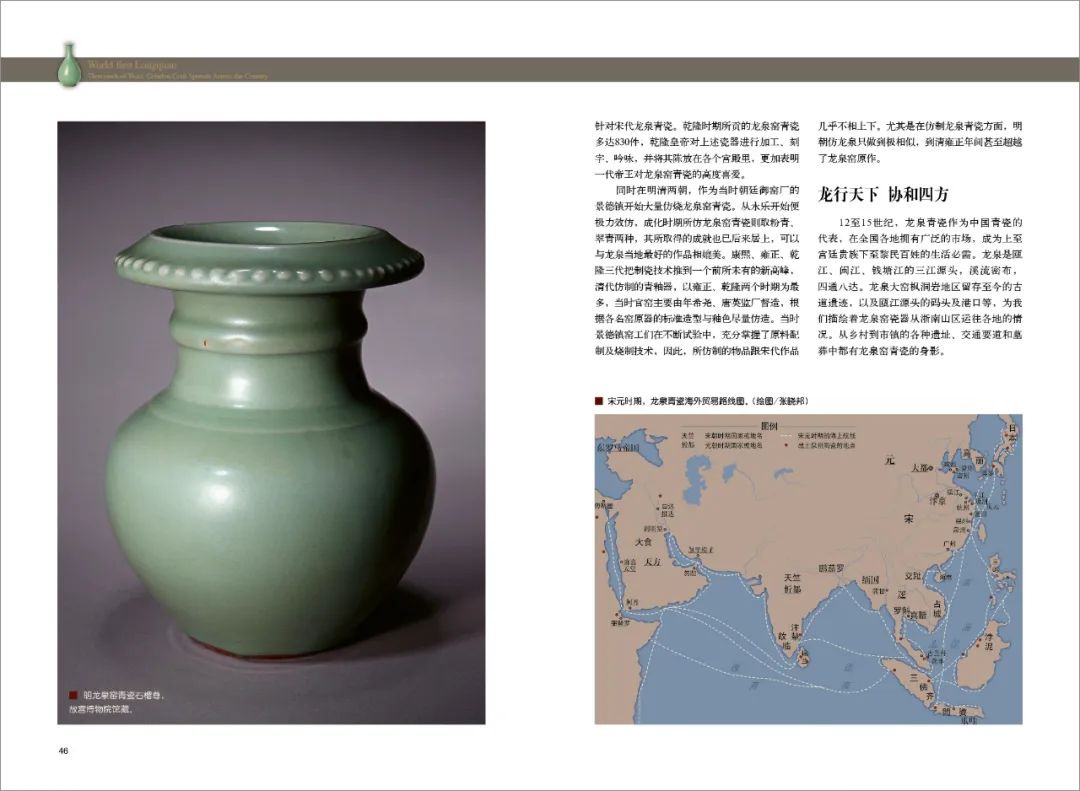

同时在明清两朝,作为当时朝廷御窑厂的景德镇开始大量仿烧龙泉窑青瓷。从永乐开始便极力效仿,成化时期所仿龙泉窑青瓷则取粉青、翠青两种,其所取得的成就也已后来居上,可以与龙泉当地最好的作品相媲美。康熙、雍正、乾隆三代把制瓷技术推到一个前所未有的新高峰,清代仿制的青釉器,以雍正、乾隆两个时期为最多,当时官窑主要由年希尧、唐英监厂督造,根据各名窑原器的标准造型与釉色尽量仿造。当时景德镇窑工们在不断试验中,充分掌握了原料配制及烧制技术,因此,所仿制的物品跟宋代作品几乎不相上下。尤其是在仿制龙泉青瓷方面,明朝仿龙泉只做到极相似,到清雍正年间甚至超越了龙泉窑原作。

龙行天下 协和四方

12至15世纪,龙泉青瓷作为中国青瓷的代表,在全国各地拥有广泛的市场,成为上至宫廷贵族下至黎民百姓的生活必需。龙泉是瓯江、闽江、钱塘江的三江源头,溪流密布,四通八达。龙泉大窑枫洞岩地区留存至今的古道遗迹,以及瓯江源头的码头及港口等,为我们描绘着龙泉窑瓷器从浙南山区运往各地的情况。从乡村到市镇的各种遗址、交通要道和墓葬中都有龙泉窑青瓷的身影。

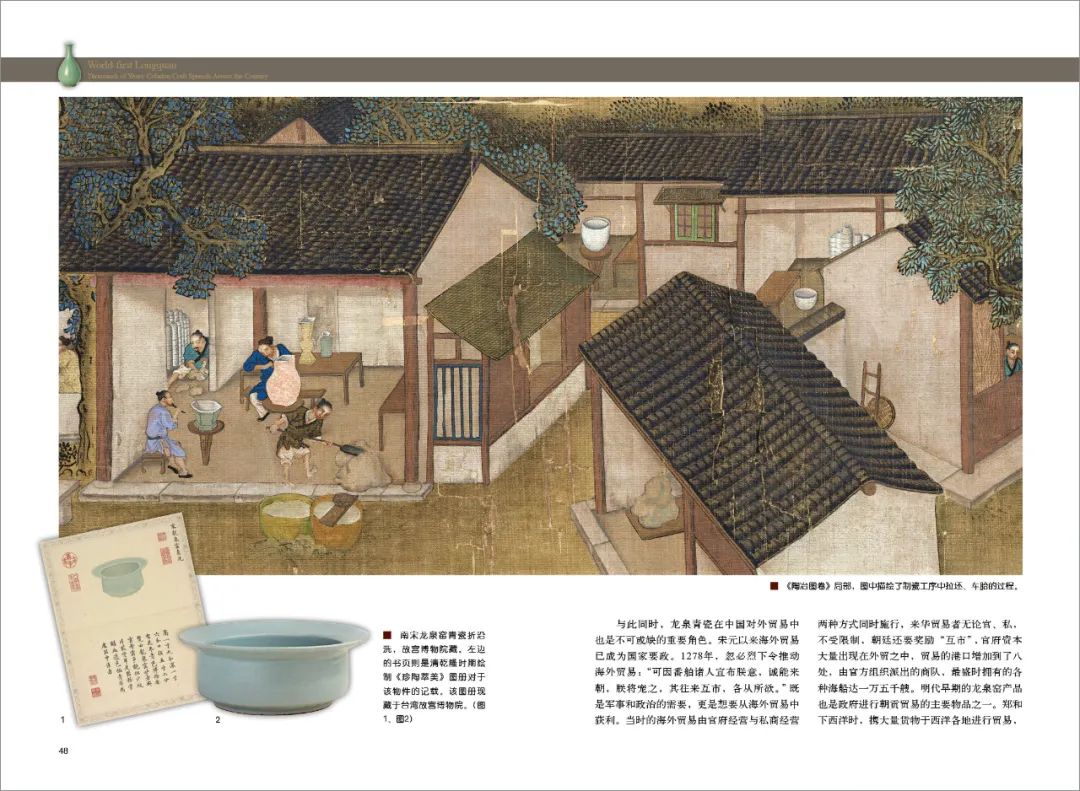

与此同时,龙泉青瓷在中国对外贸易中也是不可或缺的重要角色。宋元以来海外贸易已成为国家要政。明代早期的龙泉窑产品也是政府进行朝贡贸易的主要物品之一。郑和下西洋时,携大量货物于西洋各地进行贸易,其中就包括为数不少的龙泉窑青瓷。至今,亚洲、非洲以及欧洲地区的考古遗址或宫廷收藏中,都能见到明早期龙泉青瓷的踪迹。

在国家政策的扶持与市场旺盛需求的共同推动下,龙泉窑青瓷藉此通过宁波、温州、泉州等港口启航,循海道一直到印度洋沿岸的波斯湾、阿拉伯海、红海和东非沿海……随处可见龙泉青瓷的踪迹。它一直是“古代丝绸之路”,特别是“海上丝绸之路”的开拓者,向世界各地传播古代中国先进与文明的载体,不仅取得了丰厚的经济利益,也为中国赢得了莫大的荣耀。龙泉青瓷,由此传遍天下。

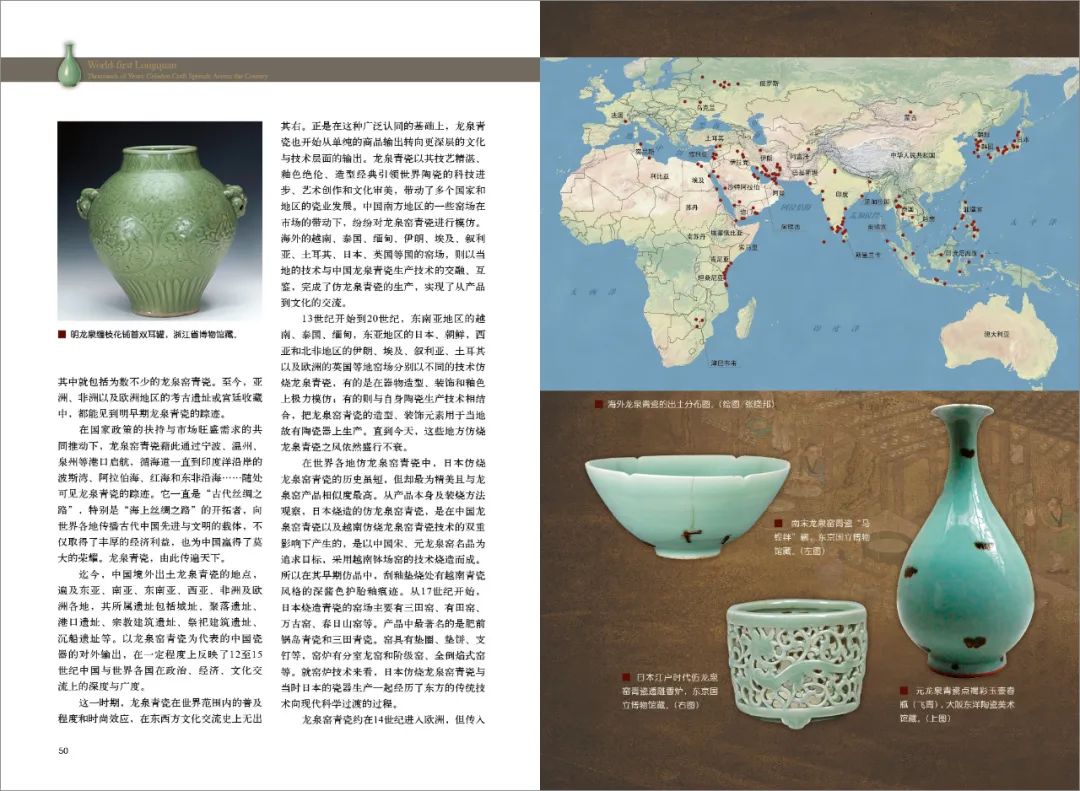

这一时期,龙泉青瓷在世界范围内的普及程度和时尚效应,在东西方文化交流史上无出其右。正是在这种广泛认同的基础上,龙泉青瓷也开始从单纯的商品输出转向更深层的文化与技术层面的输出。龙泉青瓷以其技艺精湛、釉色绝伦、造型经典引领世界陶瓷的科技进步、艺术创作和文化审美,带动了多个国家和地区的瓷业发展。中国南方地区的一些窑场在市场的带动下,纷纷对龙泉窑青瓷进行模仿。海外的越南、泰国、缅甸、伊朗、埃及、叙利亚、土耳其、日本、英国等国的窑场,则以当地的技术与中国龙泉青瓷生产技术的交融、互鉴,完成了仿龙泉青瓷的生产,实现了从产品到文化的交流。

在世界各地仿龙泉窑青瓷中,日本仿烧龙泉窑青瓷的历史虽短,但却最为精美且与龙泉窑产品相似度最高。从产品本身及装烧方法观察,日本烧造的仿龙泉窑青瓷,是在中国龙泉窑青瓷以及越南仿烧龙泉窑青瓷技术的双重影响下产生的,是以中国宋、元龙泉窑名品为追求目标,采用越南钵场窑的技术烧造而成。所以在其早期仿品中,刮釉垫烧处有越南青瓷风格的深酱色护胎釉痕迹。

从17世纪开始,日本烧造青瓷的窑场主要有三田窑、有田窑、万古窑、春日山窑等。产品中最著名的是肥前锅岛青瓷和三田青瓷。窑具有垫圈、垫饼、支钉等,窑炉有分室龙窑和阶级窑、全倒焰式窑等。就窑炉技术来看,日本仿烧龙泉窑青瓷与当时日本的瓷器生产一起经历了东方的传统技术向现代科学过渡的过程。

龙泉窑青瓷约在14世纪进入欧洲,但传入英国的数量有限。然而,在英国收藏的中国瓷器中,最早且流传有序者正是龙泉窑青瓷。1532年,时任英国坎特伯雷大主教威廉姆·渥伦捐赠给牛津大学新学院的一件龙泉青瓷碗,史称渥伦碗,现藏于牛津大学阿什莫林博物馆。工业革命带来的技术变革对英国陶瓷业产生深远影响,英国陶瓷工业对仿制中国陶瓷有浓厚兴趣并取得丰硕成果,20世纪英国皇家道尔顿的产品是英国仿龙泉窑青瓷的代表。

为了追求美好生活、更多了解外部世界,古往今来,人与人之间的交流从未停止过。12到15世纪,作为中国制造的代表,龙泉青瓷如点点繁星经由丝绸之路照亮世界各地,为更多的人带来美好的物质文明享受。龙泉青瓷从简单输出到兼收并蓄,在不断完善自身工艺的基础上,逐渐实现了市场的全球化。

在商品互通的背景下,以龙泉青瓷为代表的中国瓷器生产技术,成为当时全世界共同追求的青瓷制作标准,带动了包括本国在内的各国陶瓷生产技术的共同进步。龙泉青瓷成为了被世界模仿的“中国制造”,经由“丝绸之路”流布的,不仅仅是世界各地的商品,更多的是人员的交流、技术的普及和文明的互动。

不同的文化在古丝绸之路上交相辉映、相互激荡,积淀形成了世人共知和推崇的“和平、开放、包容、互信、互利”的丝绸之路精神,在商品流动的基础上,促成了技术的进步,形成了普遍的文化认同和共同的文化追求,正是我们所说的丝绸之路的历史真相与价值所在。

本文节选自《文明》2020.03月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。