· 编者按 ·

7月1日上午11时,芜湖龙湾长江隧道将正式通车,作为皖江第一隧和芜湖第四条跨江通道,该隧道的建成通车,对于芜湖推动跨江发展、提升城市能级、促进经济社会高质量发展、加快融入长三角一体化等具有深远意义。芜湖传媒中心旗下大江资讯联合芜湖日报、芜湖新闻频道等,推出“龙骧鸠鸣云天阔——芜湖龙湾长江隧道开通”特别报道,以“跨江”“脉动”“远航”三个篇章,彰显皖江第一隧的磅礴伟力,见证芜湖建设省域副中心的跨越和梦想。

第一篇章:跨江

潜龙跃江向未来

——写在芜湖龙湾长江隧道开通前(上)

浩浩长江,奔腾不息。

千百年来,这条母亲河既是滋养两岸的生命线,也曾是阻隔南北的天堑。从渡口舟楫的缓慢摆渡,到长虹卧波的壮丽跨越,芜湖人和长江的每一次对话,都深深镌刻着这座城市成长的印记。

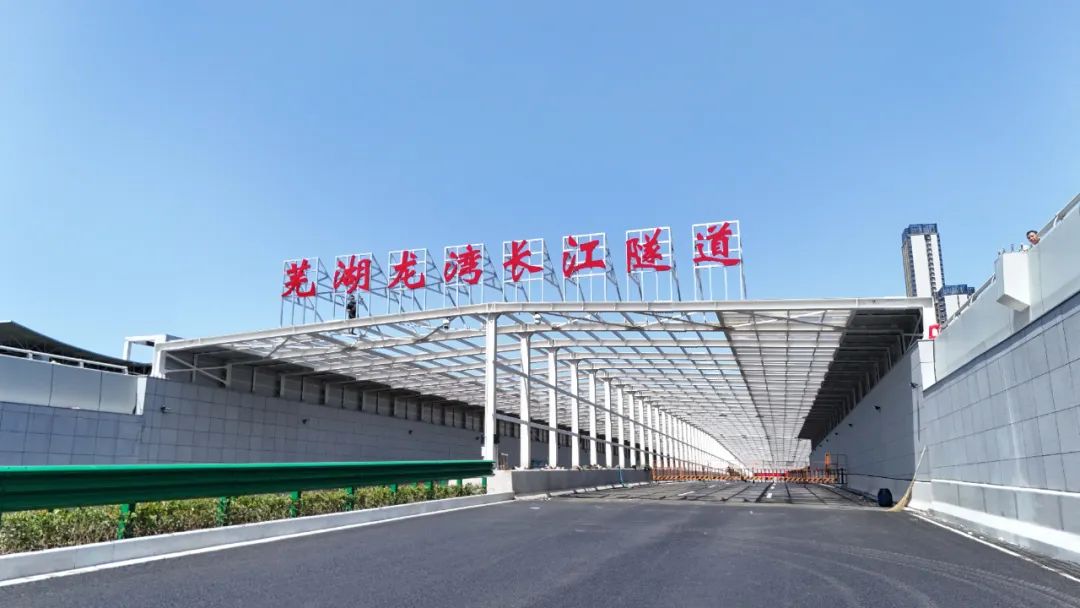

即将到来的7月,芜湖市第四条过江通道——龙湾长江隧道将正式通车。这条水下巨龙,将为这座城市波澜壮阔的跨江发展史标定崭新注脚,为打造枢纽之城、建设省域副中心注入强劲动能。

作为一座因江而兴的城市,拥抱长江、跨江发展,是打开空间格局、驱动能级跃升的必然选择。而过江通道,正是实现这一目标最基础、最关键的物理支撑。

回望世纪之交的长江芜湖段,繁忙的渡口、穿梭的轮船、焦灼的人群,低下的通行效率严重制约着大江两岸的交流与发展。

2000年,芜湖长江大桥(一桥)建成通车,从此“天堑变通途”,实现了芜湖跨江通道“零”的突破;

2017年,长江二桥建成通车,作为安徽省高速公路网的关键节点,它的贯通让无为与三山、繁昌之间实现紧密互联;

2020年,集城区主干道、商合杭高铁、市域轨道交通于一身的长江三桥投入使用,这一“超级工程”使得芜湖作为交通枢纽城市对外沟通变得更加快捷。

一桥“破冰启航”、二桥“深化互联”、三桥“枢纽跃升”。今天,当我们跨过长江,眼前的江北已是焕然一新:宽阔的道路纵横延展,串联起鳞次栉比的智能化企业和现代化居民区,科创活力、教育资源与生态空间交织共生,一座产城融合的新城正在加速崛起。

阴雨连绵中,大江资讯记者走进即将通车的隧道。深入江底,灯火通明,黑色路面干净平整,白色标线施划清晰,红色电子显示屏循环闪烁,施工人员正在进行着最后的准备。

“这是安徽省第一条过江隧道,我们深知责任重大。建设过程中的每一步进展,都凝聚着团队的智慧和汗水。我们齐心协力、攻坚克难,逐一克服技术难题,始终确保安全第一、质量为本,顺利通过竣工验收。”历经2000余天的昼夜奋战,即将迎来胜利终点,中铁十四局芜湖长江隧道盾构项目办公室主任闫波难掩心中的激动与自豪。

安徽工程大学建筑工程学院土木工程系主任黄博参与了龙湾长江隧道地方标准编制工作。在他看来,对比桥梁,隧道的优势明显:对长江通航不会形成阻碍,也最大程度减少了对生态环境的影响。但隧道施工毕竟是“蛟龙入地”,也会面临更多未知和棘手的技术问题。

“龙湾长江隧道在设计施工中克服了‘长距岩高水压大、地层复杂施工难、断层破碎风险高、可燃气体滩底藏’四大重难点,总结形成20余项关键核心技术,很多工艺都是在国内、国际上首次采用,为世界水下盾构隧道建设贡献了中国方案。”黄博认为,从技术层面上看,这是一次极具意义的突破。

家住弋江区的杨旭,今年刚从上海回到芜湖,入职江北一家新能源车企。“龙湾长江隧道是我回来的重要原因之一。”隧道开通后,他的通勤时间将大幅缩短,“不用绕行三桥,大风大雾天气也不用担心”。

闫波告诉记者,通车后的隧道将与一桥、弋江路等城区道路共同构成了一条完整快速路环线,从市区驾车前往江北新区的耗时将从40分钟缩短至5分钟。同时,隧道将有效分流假日高峰期的过境车辆,跨江更加便捷。

龙湾长江隧道的意义,远超一条交通通道本身。

安徽师范大学长三角一体化发展研究院研究员任以胜长期关注芜湖跨江发展这一课题。他认为,“皖江第一隧”的建成通车,是芜湖城市实力的彰显,也是芜湖高质量发展的战略布局,充分体现了芜湖在落实国家战略、推动长三角一体化和长江经济带发展中的积极担当与主动作为。

“从芜湖的角度来看,这条隧道能够进一步推动江北江南联动发展,助推省域副中心建设;从安徽省乃至长三角的层面看,隧道将促进芜湖与合肥等对岸城市的交通和经济联系,使得各类资源能够在更大范围内实现优化配置,持续推动芜湖将交通优势转化为产业优势和经济优势,成为安徽融入长三角的前沿阵地。”任以胜说。

从“第一桥”到“第一隧”,芜湖步履铿锵;展望未来,跨江的壮歌依然激昂。龙湾长江隧道绝非终点,泰山路长江大桥等更多新的跨江通道正逐步从规划走向现实。它们将共同编织一张更为细密、更为坚韧的网络,让长江真正成为城市奔流不息的血脉与活力之源。

第二篇章:脉动

城市脉动新图景

——写在芜湖龙湾长江隧道开通前(中)

驾车沿北京路向东行驶,左转进入徽州路,道路立刻变得开阔通畅起来。双向六车道的路面一路向北,与7条横向道路相交,在赤铸山路和万春路互通式立交的“加持下”,徽州路减少了至少5个红绿灯的等待时间,几分钟就来到万春中路。

今年1月底,改造提升后的徽州路全线通车,极大提升了城东路网通行效率。这条近5公里长的道路,北接马鞍山市江东大道,向南已建设至黄山路,规划还将进一步南延,成为我市快速化路网的重要组成部分。

“人享其行,物畅其流”是人民城市建设的题中应有之义。近年来,随着市域范围内一批快速化道路的建设,以及城区微循环、断头路的打通,芜湖交通状况改善明显,极大地提高居民出行效率。一条条四通八达的“民生路”“幸福路”,见证着枢纽之城、幸福之城的蜕变升级。

市域快速路网体系建设不断完善,正支撑枢纽之城迈向更高能级。记者从市重点工程建设管理处了解到,2024年我市相继建成了徽州路快速化、楚江大道至合肥路延伸段工程、赭山路铁路既有桥涵扩孔及接坡工程、G236长江南路快速化一期工程、大工山路快速化(长江路-弋江路)中山南路下穿段工程、红花山路(弋江路至中江大道)等一批重点交通项目。

作为城市交通网络的重要节点,去年建成通车的珩琅山路快速化工程,东起大茆立交,西至长江南路,新建两座跨线桥,为城南新添了一条大动脉。一家位于高新区的企业,可以沿珩琅山路出发,轻松切换不同的快速路,一路畅通驶入芜湖高速路网。去年9月,备受瞩目的G347通江大道的快速化改造项目主线通车,实现了主城区到无为市、江北新区的高效通行,为芜湖提升交通能级注入了新动能。随着徽州路快速化改造、G236长江南路快速化一期等一批城市主干道快速化改造项目建成并投入使用,城市快速化路网不断完善,有效提升了城市通行效率,市区“半小时”交通圈建设又向前迈进一大步。

从江南到江北,从主城区辐射到县区,一条条快速路穿行于城市,城市交通网越织越密,不断完善。如果说,快速路网使芜湖的城市交通“强筋健骨”,那么市域范围内打通“断头路” 畅通“微循环”专项行动,正在不断激活城市交通的“毛细血管”,于细微处持续发力治堵,支撑起“人享其行,物畅其流”的美好图景。

全长只有300米的张家山北巷,曾经是需要绕行的“断头路”,让周边居民很是头疼。张家山北巷连接着营盘山路和东郊路,周边有镜湖小学等多所学校和居民小区,人员密集度高,交通压力大。

去年,改造提升后的张家山北巷不仅打通了张家山支路至镜湖小学段道路微循环,方便了居民出行,还同步实施了人行道、排水以及绿化改造,带动了周边民生经济。“这条路修通之后,上班、买菜、接送孩子上下学都很方便、安全,不用再绕路了。”采访时,住在后家山小区的陈女士对眼前这条畅通的张家山北巷赞不绝口。

记者从市人民城市建设委员会办公室了解到,自2022年起,我市持续推进打通“断头路” 畅通“微循环”专项行动,从源头治理解决城市堵点问题。累计完成西湾园区纬一路西延伸段工程、疏港路、渡江大道(杭州路至万通路段)等109个项目建设任务,完成道路建设长度约143.75公里,在方便群众出行,缓解交通压力的同时,也带动了周边城市商业的发展。

在芜湖,城市交通提质增效,正在从修路架桥转变到精细化治理,于细微处打通城市交通的“任督二脉”。银湖路师范附小路口,曾经也是周边居民颇有意见的堵点。去年,我市多措并举全力改善校园周边交通环境,一方面,规范非机动车及人流等候区域,增设非机动车停放区、隔离护栏等交管设施。同时,铺设彩色斑马线,适当延长绿灯配时。另一方面,加强交管、学校、社区、家庭联动,倡导文明交通,此路段早晚高峰交通秩序得到明显改善,学生交通安全也有了保障。该改造项目成功入选安徽省“问题隐患路口治理类”精选案例。

城市交通网,不仅是城市能级提升的大工程,更是通向千家万户的“小确幸”。越织越密的交通网,见证着城市脉动,为芜湖高质量发展注入充沛动力。生活在这座城的群众,也收获着满满的幸福感,随着通畅的道路走向更加美好的新生活。

第三篇章:远航

破浪向海启新程

——写在芜湖龙湾长江隧道开通前(下)

汽笛划破夏日晨光。

6月26日,一列满载102个标箱的中欧班列,从芜湖塔桥多式联运基地启程,穿越满洲里口岸驶向莫斯科。这不仅是货物的远行,更是芜湖依托“公铁水空”多式联运体系打造枢纽之城的脉动。

“塔桥基地已建成7条到发线、6条装卸线,我们还配套建设了2.4万平方米仓储。”市交投公司工程投资部副部长王振说,基地年作业能力达400万吨,使周边汽车、家电、光伏产业集群的物流时效提升30%,综合成本直降20%。

今年3月,这里的集装箱班列首次常态化驶向中亚、欧洲,困扰芜湖多年的铁路瓶颈应声而破。“三个月间,芜湖中欧、中亚班列已开行10列,发运1018标箱,有力支撑了汽车首位产业的出口需求,助力安徽打造‘陆海内外联动、东西双向互济’的新发展格局。”王振的自豪之情溢于言表。

塔桥基地经由宁芜铁路无缝连接朱家桥港区,将皖南、赣北乃至长江经济带的产业活力源源不断地泵向远方。如果说塔桥是陆上枢纽的引擎,那么芜湖港则是江海联动的心脏。

坐拥长江黄金水道,芜湖港朱家桥港区船舶如织。码头滚装船上,2000辆新能源汽车列队待发,即将沿江出海。

数据大屏上,两张相隔7年的图片更加令人震撼——2018年单薄的合肥-芜湖-上海单线,如今已织就辐射六省节点的密集网络;集装箱吞吐量从当年的80.31万标箱,跃升至2024年的162.89万标箱,稳居全国内河港口六强。

“这是安徽向海而兴的最大出海口。”芜湖港务公司党委书记章建语气坚定。作为港口型国家物流枢纽,芜湖港构建起辐射全国、连接海外的多式联运网络体系,也卷起改革创新的千层浪。

据章建介绍,“联动接卸”模式如手术刀般精准切割物流冗余,较传统模式节省2天时间,成本直降30%;“芜湖-上海”共舱管理令船舶装载率从54%飙升至80%以上;“抵港直装”绿色通道实现“运抵即装船”,集装箱在码头流转如疾风掠影;“航线专班”专属服务更颠覆传统逻辑:今年前五月,101个定制航次载着1.5万标箱汽车奔赴海外,彻底终结“货等船”时代。

与此同时,智慧基因注入港口血脉。无人化调度使作业效率飙升50%,人力投入锐减67%,闸口通行效率跃升75%。在管家式服务的精密护航下——汽车、家电、光伏三大产业专属通道高效运转,向世界宣示“芜湖造”的力量。

多式联运的交响,在天空与大地间共振。40公里外的芜宣机场,全货机满载电子元器件直冲云霄。这座年轻机场已架起通达越南河内、日本大阪等重要城市的国际货运航线网络。随着升级4E级中型机场的步伐,它正积极申报临时口岸开放和B型保税中心,规划2035年实现旅客吞吐量500万人次、货邮吞吐量140万吨。周边公铁通道的贯通,将使其蝶变为长三角空港服务集聚的新高地。

俯瞰芜湖,陆路血脉亦加速奔涌。即将通车的芜湖龙湾长江隧道如地下银龙贯通南北,双线六车道将跨江时间从40分钟压缩至5分钟。芜宣高速“四改八”工程改造进度超过9成,计划今年底全线通车。351公里高速公路织就全省第一密度的路网,22个高速出入口将“市区15分钟、县域20分钟上下高速”变为现实,市域“半小时通勤圈”已然成形,为经济脉动铺设出真正的“快车道”。

记者从市发改委了解到,立体的交通网络加速转化为发展优势。企业物流成本持续下降,贸易通道不断拓宽。芜湖港岸线利用率达28.89%,高居全省榜首。随着口岸扩大开放朱家桥港区获批,芜湖港规划到2027年集装箱吞吐量突破220万标箱,2030年剑指300万标箱。届时,多式联运枢纽全面建成,港产城高质量融合发展取得显著成效。

大江东去,不舍昼夜。塔桥基地的钢铁驼队、朱家桥港的万吨巨轮、龙湾隧道的车流灯火、芜宣机场的银鹰展翅,汇流成壮阔的时代航程。此刻的芜湖,在长三角一体化浪潮中鼓满风帆,向着蔚蓝深海全速进发!

▍记者:江帆 王俊 王磊 冯光宇 王世宁 俞冰清

▍摄影:陈洁 梅韬 陈剑

▍编辑:朱辰婉

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。