近年来,一些无视法律与道德底线的商家,公然在压片糖果、固体饮料等食品中加入西药成分等可能影响人体健康的物质,宣称具有“壮阳”“减肥”“降压”等神奇功效。此类行为不仅违反国家法律法规,还会严重危害公众健康,必须引起全社会高度警惕!

警惕宣称“神奇”效果

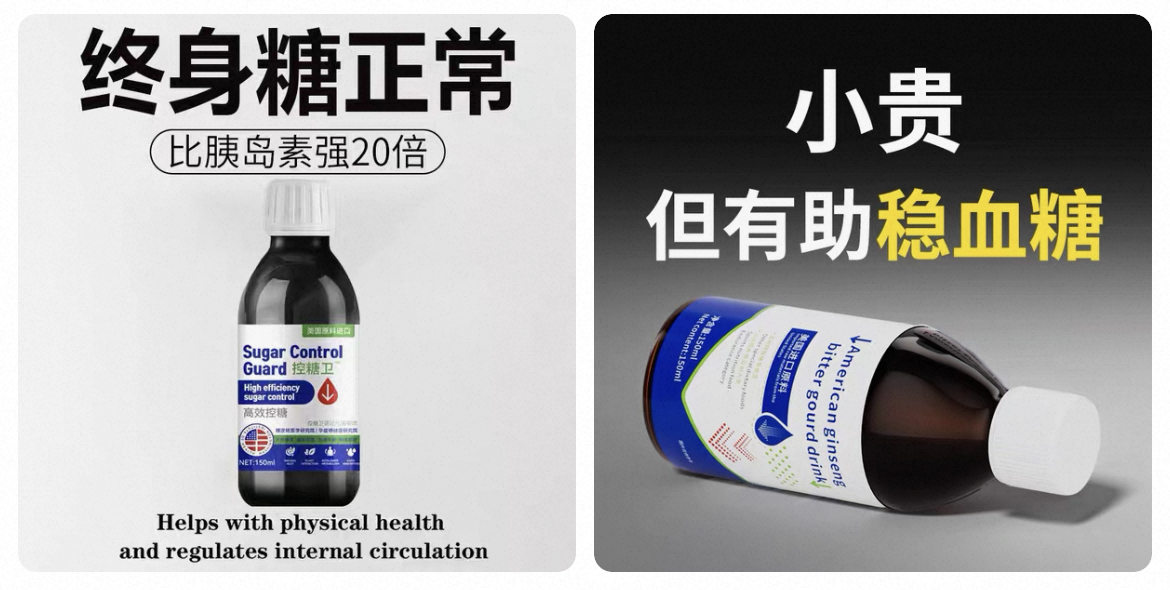

食品中非法添加西药成分

少数不法商家为达到宣称效果,在食品中违法添加西药成分。其中,西地那非、他达拉非等磷酸二酯酶5型抑制剂,常被不法商家违规添加至宣称具有 “壮阳” 功效的食品中,西布曲明、盐酸二甲双胍则多藏身于 “减肥”“降糖” 食品里,食用后可能会对人体有毒副作用,影响人体健康甚至危害生命。

对食品生产经营企业的警示

严守底线,方能行稳致远

01

压实主体责任,杜绝 “侥幸心理”

食品生产经营企业必须严格履行食品安全主体责任,将依法合规经营作为企业发展的生命线,企业法定代表人、主要负责人和食品安全管理人员,要清晰认识自身肩负的法定义务。市场监管部门对故意实施违法行为、违法行为性质恶劣或者违法行为造成严重后果的企业,将严格落实“处罚到人”制度,绝不姑息。一旦涉嫌犯罪,将依法移送公安机关处理。食品生产经营者切不可为一时利益,触碰法律红线。

02

构建全链条管理体系,筑牢安全防线

建立全链条食品安全管理体系,有效避免不合格食品对消费者健康造成危害,是食品生产经营企业的责任所在。从原料采购环节开始,就要严格把控质量安全,对供应商进行全面审核,确保原料来源合法、质量达标。在生产过程中,要加强各个环节的精准控制,严格遵守生产工艺标准,防止污染和交叉污染。成品出厂前,必须进行严格检验,只有符合食品安全标准的产品,才能流入市场。

03

规范宣传用语,坚守诚信经营

诚信是企业立足之本,虚假宣传不仅会误导消费者,还可能损害企业的长远利益。食品生产经营企业要规范销售用语,坚决杜绝出现暗示具有预防、治疗疾病等特殊功效的宣传。普通食品不能宣传保健、疾病预防和治疗功能,保健食品也不能替代药物,更不得宣称具有疾病治疗作用。食品生产经营企业应摒弃 “万能食品”“灵丹妙药” 等虚假、夸大的宣传手段,以真实、准确的信息赢得消费者的信任,维护企业的良好信誉与形象。

对消费者的提示

擦亮双眼,守护健康

01

选对渠道,留存凭证

购买食品时,消费者务必选择正规渠道购买产品,如大型商超、品牌专卖店或信誉良好的电商平台。仔细查看包装上的配料表、生产许可证号等信息,确保产品来源可追溯。同时,养成留存购物小票,聊天记录等凭证的消费习惯,一旦出现问题,这些凭证将成为维护自身合法权益的有力证据。

02

理性消费,警惕陷阱

面对夸大功效的虚假宣传,消费者要保持科学理性的态度,明确食品定位。普通食品的主要功能是提供营养,不得宣传保健,疾病预防、治疗功能(功效)。保健食品不能替代药物,不得宣传疾病预防、治疗功能。警惕“万能食品”“灵丹妙药”等虚假、夸大宣传,此类产品可能涉嫌非法添加违禁成分。

03

关爱家人,及时维权

主动关心家人,尤其是老人和青少年,他们更容易被虚假宣传所误导。当发现家人因追求某种功效而购买相关食品时,要用科学理性的态度给予引导,帮助他们正确认识普通食品、保健食品和药品的区别。若家人服用食品后身体出现不适,应及时就医并保留诊断证明。若发现食品中存在非法添加问题,可拨打12315、12345热线进行举报,或向属地市场监管部门反映,维护自身合法权益。

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。