这是地球上最险峻的舞台

它身居山巅

和茫茫云海为伴

极寒的天气

让森林望而却步

更高处的岩石

则被狂风和霜冻亿万次地“碾压”

谁能想到

如此冷硬的荒芜之地

却仍有生命破土而出

以最暴烈的方式无声绽放

(新疆天山流石滩上绽放的花海,摄影师@申燕)

▼

崖壁间有孑然而立的半荷包紫堇

(半荷包紫堇,长于海拔3500-5300米的高山流石滩,摄影师@李勇)

▼

石缝中有傲然独行的石岩报春

(石岩报春,长于海拔4000-5500米的岩石缝,摄影师@范毅)

▼

山风凛冽处

还有妖艳的西藏杓兰张开双唇,魅惑低吟

(西藏杓兰,长于海拔2300-4200米的林缘坡地,摄影师@邹滔)

▼

刚柔并济的身影

隐藏在一众起落的峡谷里

和冰川积雪相望相生

构成了这片与世隔绝的“生命岛屿”

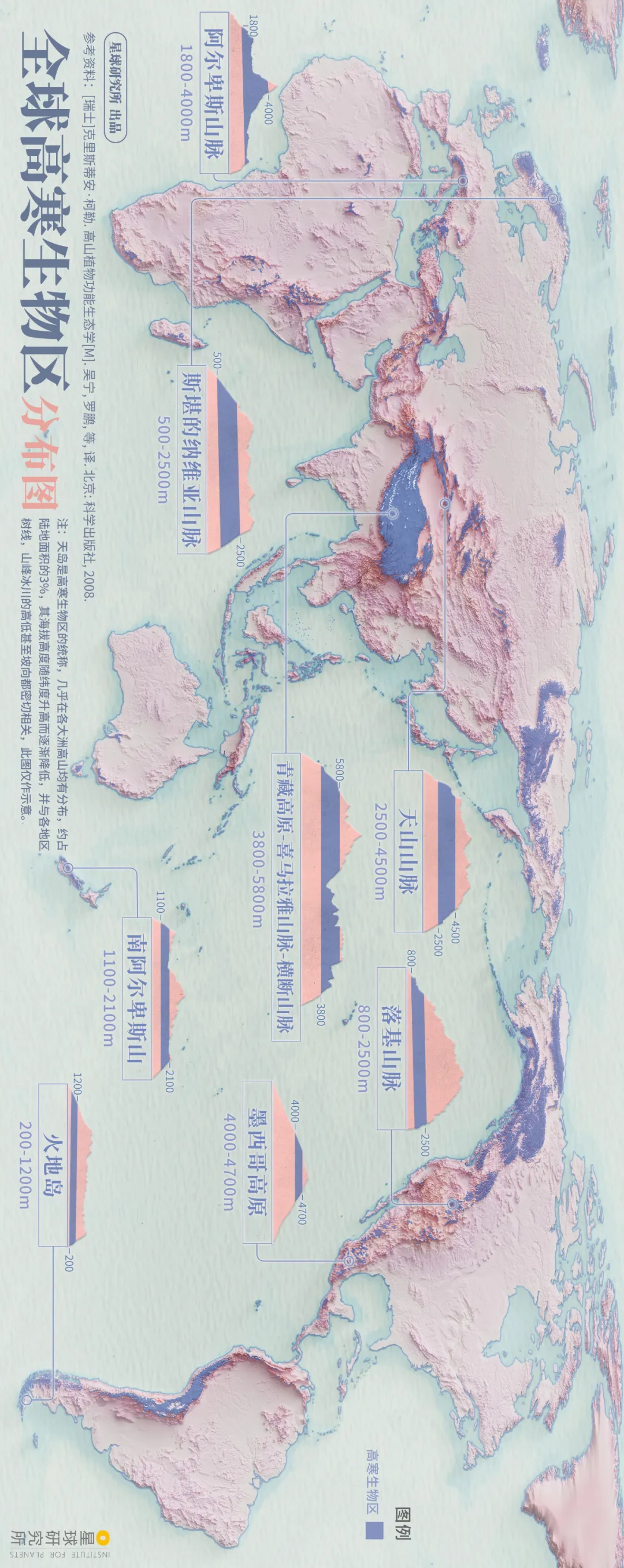

“天岛”

几乎在各大洲高山均有分布

(请横屏观看。天岛是一类地区的统称,指分布在高山树线以上,永久雪线以下的高寒生物区,海拔一般在3000米以上,是全球陆地生态系统中分布最高的生物区。制图@彭聪&大白菜/星球研究所)

▼

其中最为绚丽多彩的存在

则位于我国的西南山区

从青藏高原到喜马拉雅山

再到横跨滇、藏、川三省区的横断山脉

全球将近1/3的高寒植物生长在此

它们如同一簇又一簇烈焰

燃烧在裸岩与风雪之间

这是绝壁上不见血光的生死博弈

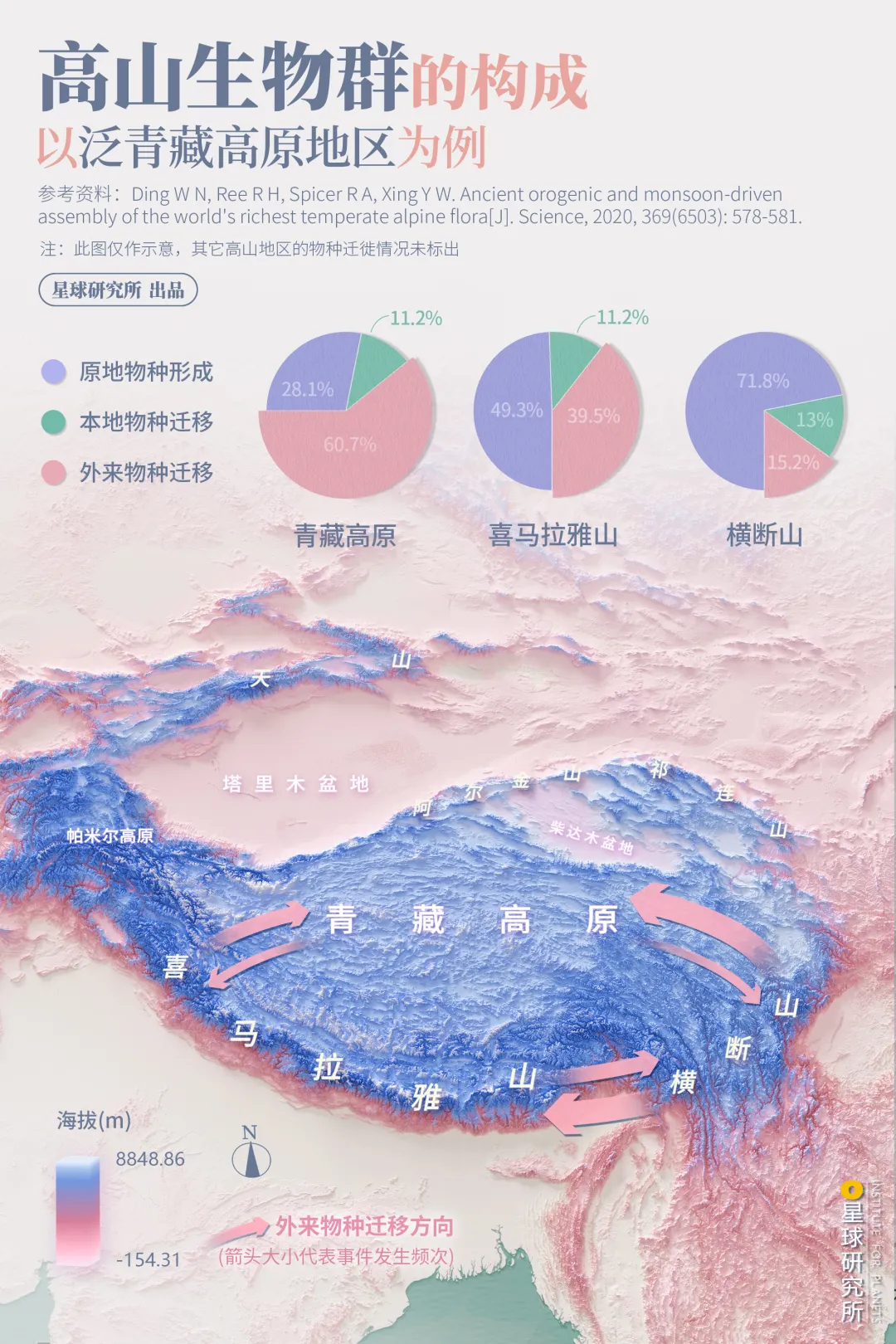

(青藏高原和喜马拉雅山、横断山地区,拥有全球海拔最高、物种最丰富的温带高山植物群,特别是横断山脉,有近3030种高山种子植物,物种丰富度为阿尔卑斯山的5倍。制图@大白菜&彭聪/星球研究所)

▼

我们不禁好奇

如此磅礴的生命之花

为何会开在如此贫瘠的土地上?

要找寻这一切的答案

恐怕需回到千万年前的天地巨变中

去看一场

来自远古时代的

进化飓风

01

孤岛诞生记

一亿年前的今天

地球并没有“世界屋脊”的存在

那时的青藏高原还不是高原

海拔最高的喜马拉雅山脉也还没有出现

而印度板块和亚欧板块

却逐渐针锋相对

它们不断靠近,再靠近

终于

一次行星级别的大碰撞发生了

大地冲破束缚,直上云霄

剧烈的挤压

让青藏高原被迫抬升

四周山脉隆起

开始侵入冷风呼啸的高空

(青藏高原作为世界上海拔最高和地形最复杂的高原,平均海拔超过4000m。图为青藏高原上的圣湖玛旁雍措,摄影师@孙岩)

▼

长空不甘示弱,全力反击

在冰期的轮回中

寒意一次次笼罩全球

世界从曾经和暖的温房

逐渐变为季节性更强的冷库

(冰期指地球表面覆盖大规模冰川的地质时期,其成因复杂,受阳光的周期变化、构造运动等影响,曾在历史上发生过多次,最近的一次是1万多年前刚结束的末次冰期。图为曲登尼玛冰川,摄影师@庞建国)

▼

如此

天地间的“兵戎相见”

造就出

高海拔和低温的“旷世纠缠”

最早的“天岛”出世

(最新的研究表明,部分横断山脉在早渐新世就达到了接近现代的海拔高度,其高寒植物多样性的积累始于3000万年前,是世界上已知起源最早的高寒生物区。图为邛崃山脉及贡嘎雪峰,摄影师@笨小航)

▼

原本生长在这里的植物

遭遇了前所未有的“大劫难”

喜暖的物种大量灭绝

适应新环境的小范围变异却得到积累

耐寒的新种逐渐形成

一场就地演化的飓风

迅速席卷山头

许多现代植物的祖先陆续登台

在距今约3000万年前

早期的高山植物群就已出现

(距今约3000万年前,横断山区就已经出现了早期的高山植物群,包含许多现代植物的祖先谱系,如毛茛科翠雀族的物种,这要比其它现存高山植物群的起源早得多。图为翠雀族的甘青乌头,摄影师@23号)

▼

随后

横断山脉持续变形

喜马拉雅山脉相继隆升

越来越多的栖息地被孕育

“天岛”的范围不断扩张

(到了中中新世,喜马拉雅山才隆升成高大的山脉。图为喜马拉雅山脉群峰,摄影师@宋鹏涛)

▼

河流的长期侵蚀

又切割出复杂地形

在不同海拔,不同坡向

塑造了丰富的微生境

(雅鲁藏布江大峡谷,摄影师@姜曦)

▼

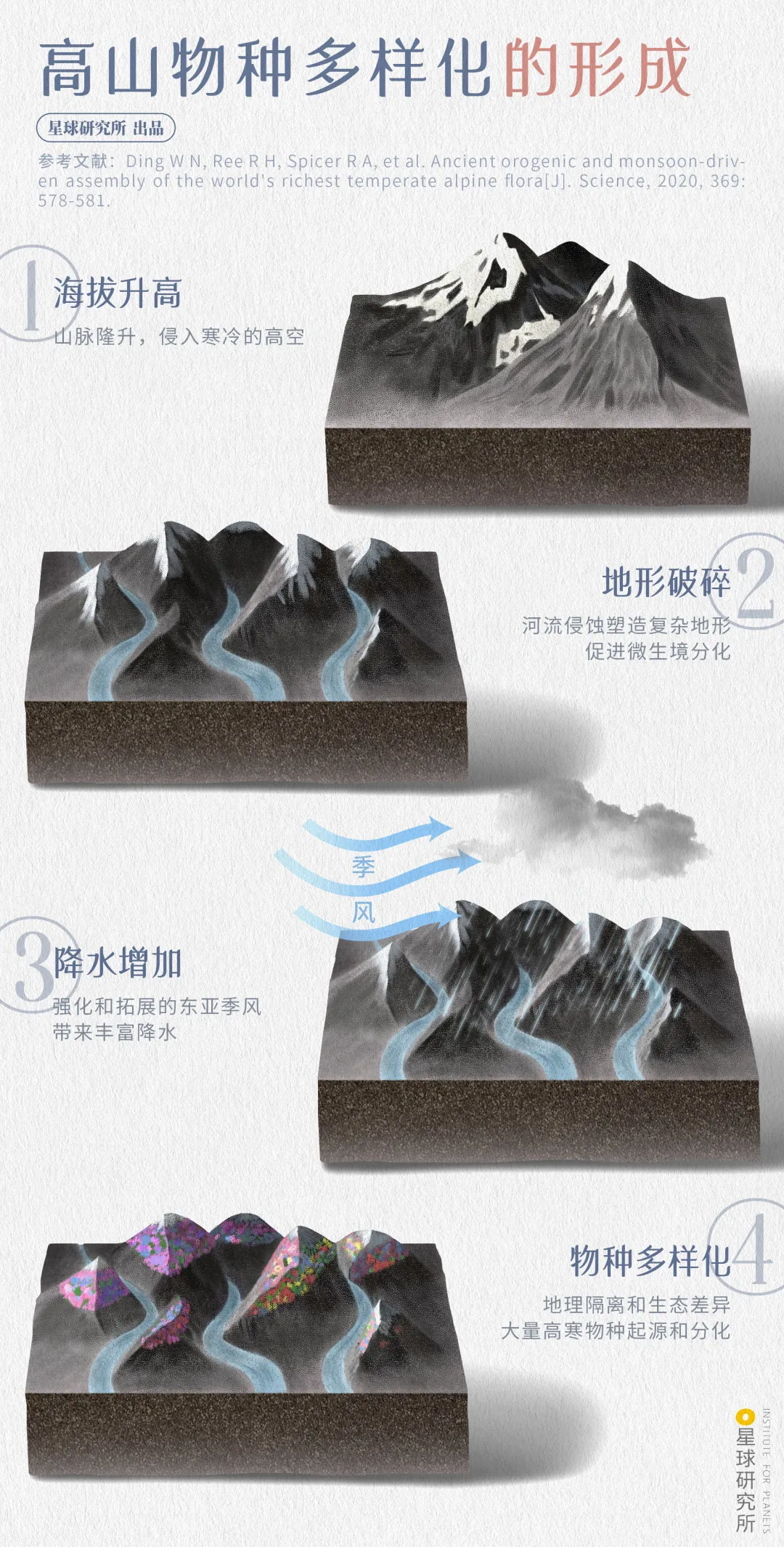

进一步增强的亚洲季风

更是带来大量水汽

为岛上更多植物的幸存

提供了极其有利的湿润条件

多方助力下

进化的飓风愈演愈烈

两大高山家族

风毛菊属,绿绒蒿属接连诞生

奇花异卉一个接一个涌现

它们依靠各自的独门绝技

逐渐称霸云海

(随着青藏高原的隆升,东亚季风发生了进一步的强化和扩展。高山物种多样化的形成示意,制图@大白菜/星球研究所)

▼

雪兔子披上“棉被”

率先向狂风和严寒发起挑战

它们通常拥有紫黑色的花

能够充分吸收太阳辐射

抵挡雨雪冰雹的入侵

(请滑动观看。雪兔子是菊科风毛菊属的植物,“棉毛植物”的代表,其通体密被毛状体。摄影师@彭建生&张亚洲&PPBC/徐畅隆&林森)

▼

绿绒蒿紧随其后

采用迂回的策略与极端环境周旋

它们会适时垂下头部

躲避强紫外线和雨水的伤害

大而艳丽的花冠又能在风中扬起

吸引熊蜂和绢蝶的光顾

(请滑动观看。摄影师@程中威&彭建生&李勇&范毅&林森&崔永江)

▼

此外

喇叭状的龙胆

还会在夜间悄然闭合花瓣

将雌雄蕊与外界的低温隔离

维持自身的繁衍活力

(注:以下高山植物并不都是从横断山区起源,仅作适应性特征介绍。摄影师@彭建生)

▼

巨人状的塔黄

能将叶片特化成黄色“外衣”

为自己娇嫩的身躯

搭建起简易舒适的暖房

(研究发现,塔黄苞片包裹的内部花序的温度,比同时期的环境气温高出10℃左右。摄影师@李勇)

▼

矮个头的垫状植物

则簇生成特殊的半球状结构

静悄悄地藏在碎石间

不仅是聚集和缓冲热量的“保温板”

也是其它动植物的“避风港”

(团状福禄草和垫紫草在抱团取暖,其上生长着许多共生植物。摄影师@彭建生)

▼

凭借惊人的勇气和智慧

它们打破了植物的生长极限

成为新一代的“岛民”

而这仅仅是个开端

某天

一张陌生的娇俏面容

在山口处迎风飞扬

随后,大批的“客人”陆续登岛

阵阵香尘自远方袭来

为这场狂劲的进化飓风

燃起了一把烈火

02

冰山上的来客

在全球气候变冷的冰期

高纬度地区的植物会一路南下

寻找与原生地相似的环境

而横断山区南北向的河流和山脉

正好成为了它们南移的重要通道

大量的外来物种涌入

这片“天岛”

迎来了一场浩浩荡荡的大迁徙

被誉为“花中西施”的杜鹃

便是其中有名的贵客

(西藏易贡藏布河附近的杜鹃,摄影师@李珩)

▼

作为中国三大高山花卉之一

杜鹃在喜马拉雅山和横断山区的分布种类最多

许多年来

这里被误认为是它们的起源地

(苍山小岑峰的大片杜鹃花海,摄影师@张慧云)

▼

可随着研究的深入

杜鹃真正的身世之谜被揭开

原来明月所至的故乡

是在千里之外的寒冷地带

这些鲜艳夺目的高山精灵

几乎和隆起的青藏高原同龄

它们诞生在6400万年前的东北亚

随后向同纬度的欧洲和北美地区扩散

冰期时又携家南迁

途经横断山区

(杜鹃与雪山,摄影师@冒国春)

▼

跋涉后的疲惫

在登上“天岛”后被快速缓解

高海拔恰到好处的低温

带来了似曾相识的熟悉感

一些杜鹃流连忘返

不久也被迫卷入了这场进化飓风

它们在温暖湿润的间冰期

随着植被带向更高处移动

在不同的山头

扎根,生长,遥遥相望

这时彼此间唯一的交流

只有轻巧的花粉和种子

擅长远飞的鸟类能够携着它们

越过重重山脉和深谷

(间冰期是大冰期中相对温暖的时期,此时冰川作用变弱,冰盖向高纬度退缩,雪线升高。图为藏鹀与雪层杜鹃,摄影师@刘璐)

▼

而这样潜在的杂交和迁移

却不足以打破地理隔离的屏障

在无法碰面的时期

杜鹃分化出了多样的类群

(间冰期的杜鹃演化过程示意,制图@大白菜/星球研究所)

▼

而在气候寒冷的冰期

孤立在各个山头的不同种类

又会随着植被带向低海拔移动

在山下碰面

这次久违的相遇

让杂交事件大范围发生

也让亲缘关系相近的种类

开始了激烈的资源竞争

生存的巨大压力下

它们演化出差异明显的花冠,叶片

占据着不同的空间和营养位置

进一步促进了新种的形成

(冰期的杜鹃演化过程示意,制图@大白菜/星球研究所)

▼

如此

“上山”和“下山”的反复

形成了孤立和融合的循环

杜鹃的种类越来越丰富

它们以燎原般的速度

占据了整个横断山脉

并向西延伸至东喜马拉雅山地区

这里

成为了野生杜鹃的第二故乡

(香格里拉哈巴雪山的杜鹃花海,摄影师@和照)

▼

如今

一山之上甚至可见

羞涩垂头的弯柱杜鹃

形如绣球的多裂杜鹃

叶片凹凸的泡泡叶杜鹃

还有花冠细小的管花杜鹃

(不同种类的高山杜鹃拼图,制图@大白菜/星球研究所,摄影师@彭建生&笨鸟&布丁)

▼

事实上

在现存的“天岛”里

许多居民都曾是远道而来的客人

作为横断山区植被的重要代表

虎耳草属家族的部分成员

却可能起源于日本、朝鲜

和我国的东北地区

(产自吉林、内蒙古等地的

零余虎耳草,图片来源@PPBC/徐畅隆

)

▼

它们受到气候的影响

从高纬度地区南迁

很快便在这片“天岛”落脚

经过长时间的分化

逐渐发展成当地的优势物种

(请滑动观看。图片来源@PPBC/刘翔&PPBC/曾佑派&布丁)

▼

诸如此类的北方植物

越过黄河流域

翻过秦岭山脉

不远万里来到这里

为“孤岛”注入了新的血脉

而起落的飓风

却没有因此停下脚步

它躁动不安,跃跃欲试

终是掀起了另一场

激荡全球的进化狂潮

03

勇闯世界的花海

迁移至横断山脉的外来者

并不都会在此定居

一部分物种稍作休整后

又再次踏上征途

它们在冰期从“天岛”出发

进一步南迁

来到热带地区的亚洲岛屿

在新的山脉安了家

今天你能看到

粉嫩的玉山杜鹃

在台湾的阿里山荡起微波

(台湾的玉山杜鹃,图片来源@视觉中国)

▼

火红的海南杜鹃

在陵水的吊罗山燃起烈焰

(海南杜鹃,图片来源@PPBC/阳亿)

▼

而在更加温暖湿润的地方

也有马来皱叶杜鹃于雨林中摇曳

(马来西亚沙巴州盛开的马来皱叶杜鹃,图片来源@视觉中国)

▼

以马来西亚和印度尼西亚为核心的东南亚

成为杜鹃的另一分化中心

这场向南的持续开拓

让生于严寒的它们

来到了阳光普照的新家园

(婆罗洲基纳巴卢山云林中的杜鹃,图片来源@视觉中国)

▼

另一部分逃难至横断山区的植物

和起源于当地的耐寒物种

则会选择在间冰期向北扩散

它们来到持续隆升的喜马拉雅山脉

来到愈发寒冷干燥的青藏高原

几乎重塑了这里的生物群

(泛青藏高原地区的高山生物群构成,横断山地区的高山植物主要是原地演化形成,间冰期向北扩散后,成为喜马拉雅山和青藏高原高海拔地区植物多样性的主要来源,制图@彭聪&大白菜/星球研究所)

▼

其中风毛菊属的成员

先后还到达中亚

到达蒙古

到达俄罗斯远东地区

甚至到达了日本和朝鲜等地

(俄罗斯阿尔泰的雪兔子,图片来源@shutterstock)

▼

离家远行的高山植物

实现了从北极地区到赤道的环游

可想要看遍全世界的风景

它们还需要更多的协助

“人”

则是其中的关键

每年4月

在英国爱丁堡皇家植物园

一株巨大的树形杜鹃会娇艳地绽放

花团从树顶开到树底

连成了一面紫红色的瀑布

大批游客拥在周围

到处是闪光灯的明暗交织

(图片来源@视觉中国)

▼

这棵充满野性与张力的俏美人

便是来自我国的西藏毛脉杜鹃

从横断山区到欧洲

这场跨越万里的奔赴

要从一位著名的探险家说起

约瑟夫·道尔顿·胡克

作为生物进化论的重要贡献者

他曾驱船穿过

浓烟滚滚的火山

岌岌可危的冰崖

用自己的亲身经历

为好友达尔文的《物种起源》提供参考

(约瑟夫·道尔顿·胡克画像,图片来源@Wikimedia Commons)

▼

1848年

胡克第一次来到喜马拉雅山下

开始了长达近4年的考察

他将大量高山杜鹃引种回国

在欧洲掀起了一阵杜鹃花狂热

不久之后热潮又席卷北美

时至今日

全世界已有超过2万个杜鹃变种

(请滑动观看。国外的杜鹃花海,拍摄地点依次为格鲁吉亚、意大利和日本,摄影师@刘白&视觉中国)

▼

胡克之后

这片神秘的“天岛”

吸引了更多人的关注

二十世纪初

弗兰克·金登·沃德

也曾历时11个月

横穿雅鲁藏布江大峡谷

在海拔四千米左右的地方

发现了惊艳世人的绿绒蒿

他将其命名为“蓝罂粟”

不远万里带回欧洲

成为了当时苏格兰花园里常见的存在

(英国爱丁堡植物园的绿绒蒿,摄影师@余天一)

▼

乔治·福里斯特

也曾多次前往西藏、云南等地

探索并收集了滇藏木兰

高穗花报春

桔红灯台报春

还有大理苍山的华丽龙胆

现在的意大利、法国等地

用于调剂苦味开胃酒的原料

很多都是华丽龙胆的“后代”

(华丽龙胆,摄影师@范毅)

▼

这些欧美先行者们涌向中国

将喜马拉雅和横断山区的高山花卉带回家乡

引起了西方园林界的一次革命性变革

现在墨脱的杜鹃

林芝的报春

白马雪山的龙胆

可能出现在

英国爱丁堡植物园、法国凡尔赛宫、奥地利美景宫

加拿大宝翠花园、德国波茨坦无忧宫、美国国家植物园

甚至俄罗斯叶卡捷林娜皇宫

(拍摄地点依次为奥地利维也纳美景宫、欧洲德国路德维希堡的花园、以及法国的凡尔赛宫,图片来源@视觉中国)

▼

“中国高山花卉影响、改变了整个世界的园艺界”

中国不仅是中央花园

更是世界园林之母

世界的花卉王国

近些年来

我国也在华南华北

建起多个高山植物园

保护了上百个高山植物种质

同时还和尼泊尔、不丹等国

一起参与“第三极环境”的国际计划

实现了高山植物的数据共享

推动跨国的保护区建设

共同守护着这片极寒花园

(尼泊尔,图片来源@视觉中国)

▼

借助人类的力量

和自身向外开拓的渴望

高寒植物的环球旅行

还在继续

这场席卷山崖的进化飓风

正走遍世界山海

宣告着

“Home is behind, the world ahead”

家园已在身后,世界尽在眼前

(选自电影《指环王3:王者无敌》的插曲《The Edge of Night》,横断山绿绒蒿,摄影师@牛洋)

▼

本文创作团队

撰文:刘雪菁

图片:潘晨霞

设计:大白菜 地图:彭聪

审校:李楚阳&陈静怡

封面来源:杨涛&申燕&视觉中国

审核专家

中国科学院昆明植物研究所 牛洋 研究员

【主要参考文献】

[1][瑞士]克里斯蒂安·柯勒. 高山植物功能生态学[M]. 吴宁, 罗鹏, 等, 译. 北京: 科学出版社, 2008.

[2]Ding W N, Ree R H, Spicer R A, et al. Ancient orogenic and monsoon-driven assembly of the world's richest temperate alpine flora[J]. Science, 2020, 369: 578-581.

[3]Hughes C E, Atchison G W. The ubiquity of alpine plant radiations: from the Andes to the Hengduan Mountains[J]. New Phytol, 2015, 207(2): 275-282.

[4]丁文娜, 星耀武. 泛青藏高原高寒植物多样性的形成与演化[J]. 植物科学学报, 2023, 41(06): 729-740.

[5]丁文娜, 星耀武. 盛开在世界之巅的高寒植物[J]. 科学, 2021, 73(02): 19-23+64+4.

[6]次旺扎西, 旦增伦珠, 次央, 等. 青藏高原地区不同海拔高度气温的变化特征[J]. 高原山地气象研究, 2025, 45(01): 32-38.

[7][英]安布拉·爱德华兹. 植物猎人的世界收藏[M]. 何毅, 译. 北京: 中信出版集团, 2023.

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。