(本文约2900字,阅读约需7分钟)

随着我家孩子不断长大,我发现,新一代孩子和我小时候的不一样。这一代,不少孩子有一个非常显著的特点,就是“难以忍受无聊”。

因为教育资源增多,新一代家长给孩子安排了非常多的课外活动。费钱的,比如马术、击剑;便宜一些的,比如打球、美术、舞蹈;再便宜的,也要在节假日带孩子出门跑上几圈。好像不把每一天的活动安排得结结实实,孩子们就虚度了一天似的。

世纪万马马术障碍赛

图源:京报网

德智体美劳全面发展当然没错。但因为阈值变高,好像常年喝茶的茶客,一般的茶叶量满足不了他们的需求,要在杯子里泡上3/4茶叶。我的孩子,经常在独处五分钟之后,就开始跟我抱怨无聊。如果我为了填补这份无聊,购买新玩具,安排新活动,可以带来一两天的新鲜感,很快又会陷入了巨大的无聊,像不知疲倦的小怪兽,又要新的食物。而我,也因为绞尽脑汁地丰富她们的体验,负担加重,疲惫不堪。

想起我的小时候。生长在80年代,虽然已经脱离了贫困,但并没有非常富足。父母都是职工,不可能像我们这一代父母一样精细育儿,安排种类繁多的活动。那时候没有补习班,也没有太多的才艺学习,所以,我童年大量的课余时间在“放空”。

放空的时候如风行水上,亦如船儿飘在河中,从流飘荡,任意东西。身体静止,思维却飞在九霄云外。

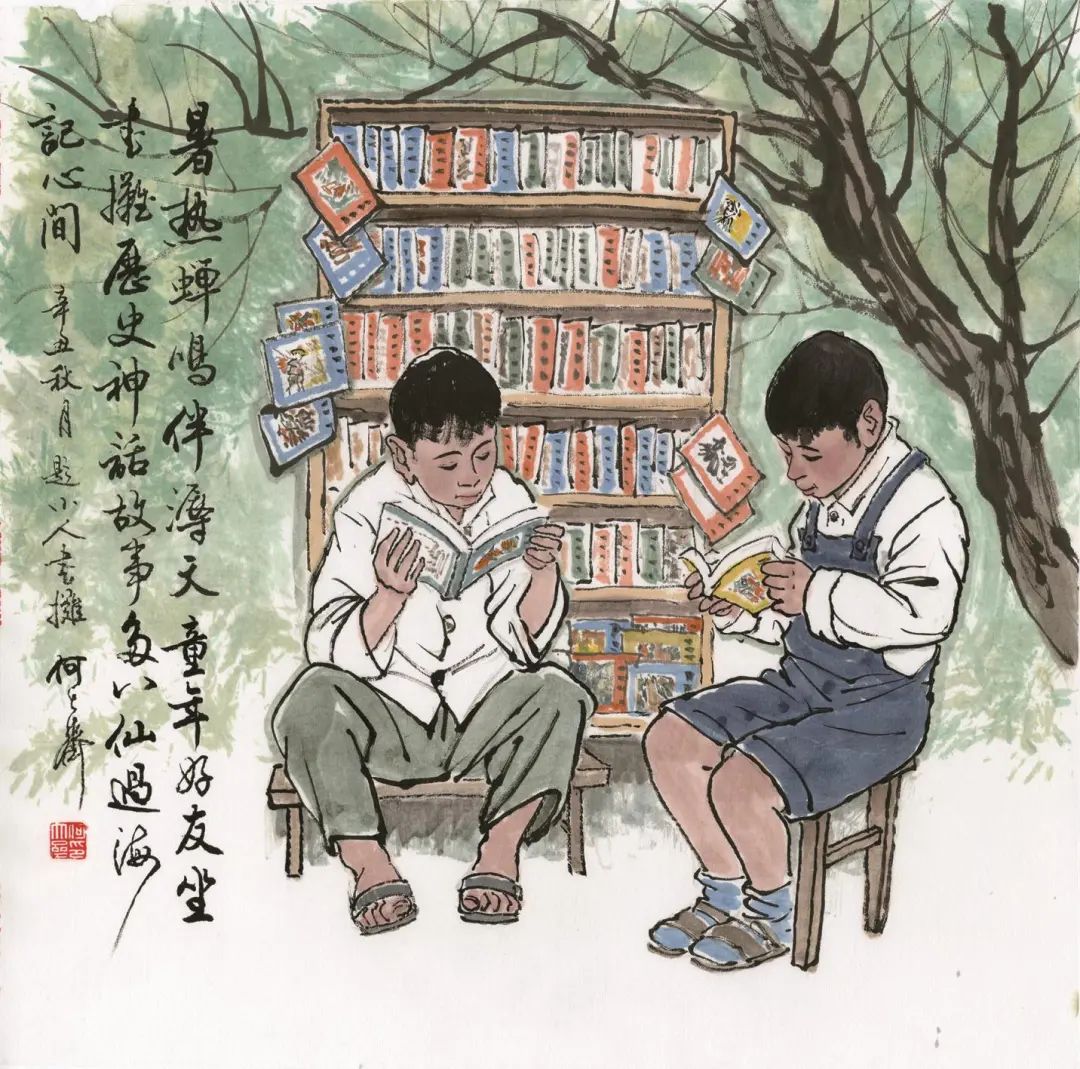

有时埋首书籍,在堆满的书架上寻找自己喜欢看的书。“有意思的书”看完了,就去看“没有意思的书”,不知不觉之间,我把书架上的名著看了好几遍。看似枯燥的诗词,也踅摸了一些味道出来。

有时去户外,春天,长久地凝视蝌蚪,等它们慢慢地长出四肢,把头埋到大水缸上方,看水草底下金鱼如何吃饭。夏天,热的时候,午后在阳光下晒一大盆水,到了下午跳进去。傍晚,躺在葡萄藤下发呆,沿着河堤走路,拿着小棍去寻找树干上尚未脱壳的知了猴儿,在蜗牛四周洒一圈盐粒,看它如何突围。晴朗的秋夜里,去路灯底下捉大肚子“油葫芦”。冬天,去屋檐下击打一个一个冰溜溜,看它们带着脆响,一根接一根落下来,插到雪堆里,好像一个个小宝塔。

书摊

图源:京报网

更无聊的时候,我长久地盯着砖墙。砖墙上的裂纹,水痕,碎石和缝隙,可以在童年的眼中变换成为各种各样的图案。

那个时候好像父母没有给我买过什么玩具,即便有,也极便宜,比如猴皮筋儿,象棋,扑克牌。做输液管穿成的金鱼,日历纸叠成的钱包,桃核刻好的手链,橡皮切成的图章……日常生活中的东西尽可以发挥想象力,为我所用,成为玩具。回想起来,竟觉得童年颇为愉快。

可能是没有比较,那个时候的我认为“虚空”理所当然,不容置疑,简直是生活的题中应有之义,进而心平气和地用自己的创造和想象去填满。

象棋

图源:京报网

为什么现在的孩子,享受的物质丰富得多,却分外觉得无聊呢?因为贪婪?他们的年龄,似乎并没有发展出一些成人的恶念。因为不知道珍惜?他们没有经历过匮乏,又怎能承担我们“不知足”的指责?

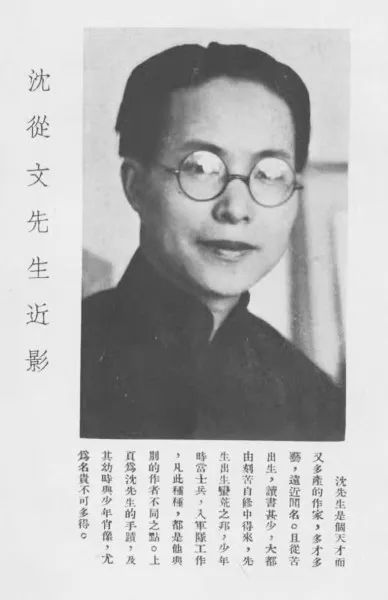

我们到底应该给孩子什么样的童年?这个迷思一直在我的心头萦绕。前段时间,我偶然翻阅了一本书,找到一些启发。这本书就是著名作家沈从文写于上个世纪三十年代的《从文自传》。《从文自传》是沈从文在30岁的时候写的传记,出版之后广受好评,周作人和老舍都说,《从文自传》是1934年他们爱读的书。

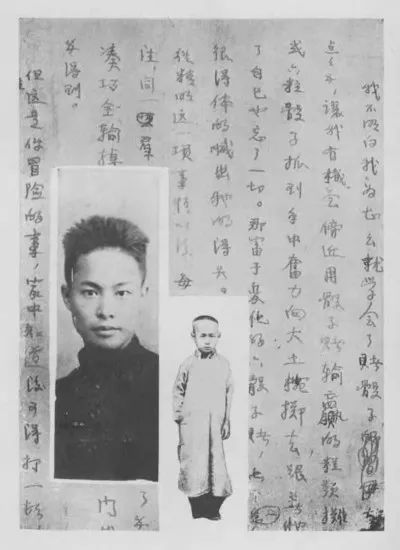

《从文自传》初版插图

图源:中华读书报

《从文自传》中,沈从文讲述了自己儿时在湘西接受的自然的启蒙。1902年,沈从文出生在湘西的小城凤凰,一个军人家庭。他祖父当过贵州总督,父亲也是一名军官。儿时的沈从文经常逃学:学堂里的东西太没有意思了,他总想逃开书本与教室,和大自然亲近。

湘西有美丽的自然景色,沈从文在漫山遍野中游玩,到山上去,到橘柚园中去,到河边去。他小小的心总是被一些新鲜的声音、新鲜的颜色、新鲜的气味刺激着,然后学会了很多技能,比如,爬树、游泳、钓鱼。他认识了很多鸟、树,还有虫子 。白天,他到各个地方去看、去听、去闻。他去听黄牛临死时发出的叹息,听藏在土洞里的大黄喉蛇的叫声,还去听黑暗中鱼在水面拨刺的声音;他去闻死蛇的气味、腐草的气味,还有烧碗的土窑淋了雨之后散发出来的气味。 这些气味让沈从文夜里做出无数稀奇古怪的梦,20年后,仍然常常让他在半夜里无法安眠,沈从文说,这些气味“把我带回到那个过去的虚空里去,也把我带往空幻的宇宙中去”。

《从文自传》初版插图

图源:中华读书报

沈从文一生都喜欢读生活这本“色香俱备,内容充实,用人事写成的大书”,自小,他就抓紧一切机会观察生活。他绕遍半个城才去上学,一路上,兴致勃勃地看屠夫杀牛,铁匠打铁,老人编织,苗族人打豆腐,皮匠上鞋子,工匠造瓷器,闲人捉鱼、斗鸡。下雨的时候,到横跨大河的桥上,看人用绳子系在腰上,跳到河里捞被水冲下来的值钱东西。秋末冬初,他跟着猎户打猎,捉野猪、黄麂和狐狸。因为逃学,父亲非常生气,让他罚跪。沈从文跪在地上,想象力却仍然长了翅膀,想着河中的鳜鱼是怎样被钓起来,天上怎样飞满了风筝,在空山中唱歌的黄鹂鸟,还有树上累累的果实……这些东西都沉淀在了他的记忆中,他湘西故事里的色彩和生命。

这段自由自在的生活也成为沈从文一生性格与感情的基础,他说,“二十岁后我不安于当前事务,却倾心于现世光色,对于一切成例与观念皆十分怀疑,却常常为人生远景而凝眸,这种性格的形成,便应当溯源于小时在私塾中的逃学习惯。”

这样一个孩子,后来成为了20世纪中国最优秀的作家之一。他只上过小学,却在西南联大和北京大学任教;他行武出身,作品却成为中国现代文学的经典之作;他的故乡“湘西”,因为他的生花妙笔,成为炙手可热的旅游胜地。《纽约时报》曾经把他和美国作家、诺贝尔文学奖得主威廉·福克纳、俄国文学巨匠契诃夫相提并论。据说,他还和1988年诺贝尔文学奖擦肩而过。

南山区教育幼儿园深圳湾分部

托班的娃娃们超喜欢阳光下的户外游戏

图源:人民网

我们并不赞同孩子逃学,毕竟,沈从文那篇文章里的时代,已经是一百多年前了。但是,从这一段记录中,我深切地体会,人天生要在无聊之中追寻意义;如果“意义”难以找寻,那么,“趣味性”也不妨作为填充。幼小的沈从文在逼仄的学堂中感到无聊,他就自发出强大的内驱力,去探索未知的事物。他虽然懵懂,但也在天生神性的照耀之下,依托本能,去看,去听,去感知。自然与社会没有虚伪矫饰,面对一个幼小的心灵,呈现出本来的面目。这种真实或疾或缓,带着没有目的性的力量,却如同厚阔的流水一般,挟裹、冲刷并滋润着其中人物的心灵。这种印证如同一粒种子,虽然包裹硬壳,但却随着生命之树一同长大,最终绽放鲜花。

这份由空洞引发的创造,和因富足带来的无聊构成了鲜明的对比。无论社会和科技如何发展,人性的变化是极其缓慢的。人作为万物之灵,自身的探索力在幼小的时候会生根发芽。这个阶段,如果父母事事安排周到,日常生活填得滴水不漏,反而会给孩子和真实的世界之间构成屏障,从而挤压掉自我力量生长的空间。我们脱离了贫困时期仅有一两代人的时间,这几十年中积累的经验,在人类认知发展的过程中可谓微不足道。流水长东,若依托着自己固有的经验去安排后辈生活,会不会有“刻舟求剑”之虞呢?

也许,在孩子的童年里,留下部分的虚空,允许无聊的存在,是我们对于未知和可能性的尊重。也许,这样反而更能激发人的创造性本能,让一颗颗幼小的种子,依托着千百年来的水流风向,自发自觉地成长,并最终搭乘上更强的旅行器,飞往远方。

声明:稿件未经授权,不得转载

投稿邮箱|bjwysbj@163.com

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。