文津图书奖由中国国家图书馆联合

全国图书馆界、学术界、媒体界共同组织

是国家级综合性图书奖项之一

文津意为“文化津梁”

读书如稼穑,勤耕致丰饶

北大文科学者6本著作脱颖而出

入选第二十届文津图书及文津提名图书

4本

第二十届文津图书入选著作

01

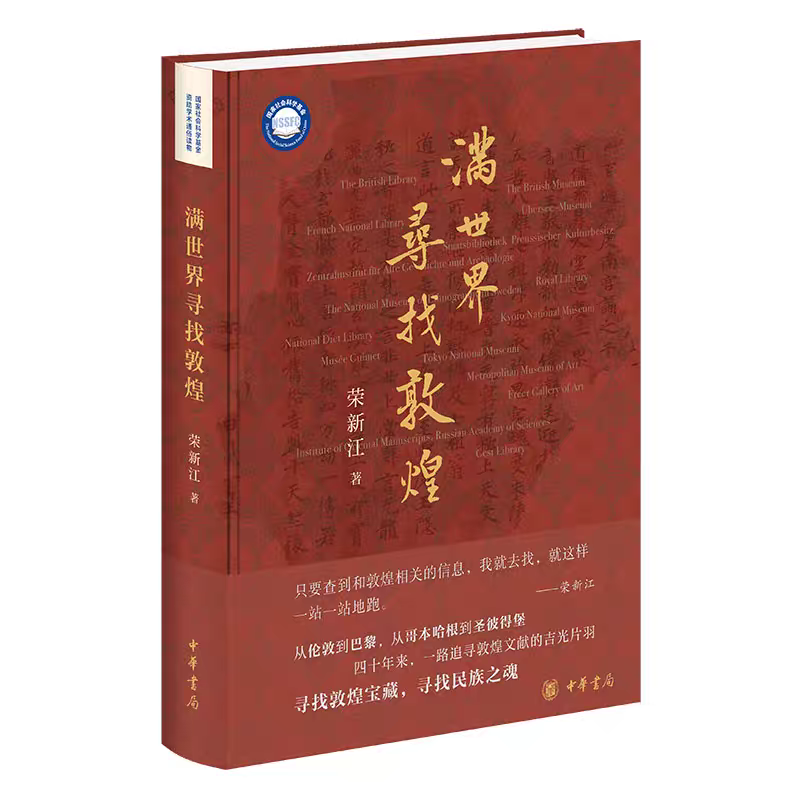

《满世界寻找敦煌》是中华书局2024年5月出版的图书,为北京大学历史学系荣新江教授所著。

02

《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》是北京大学出版社2024年10月出版的图书,为北京大学历史学系钱乘旦教授所著。

03

《人类新史:一次改写人类命运的尝试》是九州出版社2024年9月出版的图书,为已故美国人类学家大卫·格雷伯和英国伦敦大学学院比较考古学教授大卫·温格罗所著,译者之一为北京大学社会学系张帆助理教授。

04

《偶遇:在漫游中感知艺术》是上海三联书店出版社2024年9月出版的图书,为北京大学王宽诚客座讲席巫鸿教授所著。

2本

第二十届文津提名图书入选著作

01

《重构关系:数字社交的本质》是北京大学出版社2024年1月出版的图书,为北京大学社会学系邱泽奇教授所著。

02

《正义的决疑》是法律出版社2024年9月出版的图书,为北京大学法学院车浩教授所著。

《满世界寻找敦煌》

“只要查到和敦煌相关的信息,

我就去找,就这样一站一站地跑。”

从莱顿大学出发

追寻世界各地敦煌文献的吉光片羽

四十年风尘仆仆

四十年跋山涉水

这是一场关于信念与民族记忆的文化寻根之旅

在地图与时光中缓缓展开的

是一位中国学者在蹒跚中的寻觅与徘徊

弹指一挥间

荣新江于流散与回望中重聚文明碎片

该书不仅是一部学术与人生交织的回忆录

更是国际敦煌学研究的宝贵资料

作者简介

荣新江,北京大学博雅讲席教授,兼任中国敦煌吐鲁番学会会长,入选国家文化名家暨“四个一批”人才,英国学术院通讯院士。主要研究方向是中外关系史、丝绸之路、隋唐史、西域中亚史、敦煌吐鲁番学等。著有《归义军史研究》《敦煌学十八讲》《中古中国与外来文明》等。

内容简介

本书由作者在中国丝绸博物馆系列讲座与北京大学历史学系课堂教学的基础上整理而成。全书围绕学者荣新江四十年来在欧美、日本及中国等地追寻、调查敦煌及吐鲁番等遗存文献的亲身经历展开,以十二讲的体例系统呈现了他在世界各地实地考察的过程。

绢画在藏经洞里与外界空气隔绝,过了一千多年,颜色仍然保持较好,而莫高窟壁画的颜色氧化失真了。我们研究敦煌壁画的色彩,要多看这种颜色保持较好的绢画。这些画可能是藏经洞最先拿出来的文物,很早就流散出来了。据斯坦因考古报告记载,好多绢画放在藏经洞的上层。由于王道士不懂得文物的学术价值,他挑东西,主要挑书法好的卷子。书法写得最好的往往是普通佛经,最没有学术价值。而斯坦因、伯希和专挑非佛教文献、胡语文献、绢画,他们拿走的学术价值高的文书,恰恰是王道士不要的,这是当时中国文化界的悲惨之处。

——摘自本书《十 追寻美国各地的吉光片羽》

徐俊

山东大学特聘教授、中华书局前执行董事

从莫高窟石室洞开的那一刻起,就决定了敦煌学不是书斋的学问。兹后一百二十余年,几代中国学人追寻散落在世界各地的敦煌宝藏——敦煌在中国,敦煌学在世界,这不只是一个学科的兴衰浮沉,正是百年国运蹉跎跌宕的明证,《满世界寻找敦煌》的意义已溢出了个人和学术的层面,具有更广泛的价值,值得更多的读者展读。

李岩

国际儒学联合会副会长

《满世界寻找敦煌》不仅是学术成长记录,更是一部充满人文情怀的寻访日志。它让我们看到,真正的“寻找”不仅是学术上的不懈探索,更是精神世界的耕耘与播撒。

《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》

在北大有这样一门课

每次上课教室都会被学生“挤爆”

这门课程就是“大国兴衰”

它唤起了无数年轻头脑

对历史与现实的深度思考

钱乘旦为“世界大国”作正史

本书正是那一节节课堂的凝练内核

通过对世界九强的大国兴衰史的考察

作者带你探问

何以成“大国”,何以失其势

大国博弈,风云不止

阅读此书,你将跟随作者一道

总结经验,反思教训

寻历史之规律,思大国之命运

作者简介

钱乘旦,历史学博士,英国考文垂大学荣誉文学博士,英国皇家历史学会通讯会士。现为北京大学博雅讲席教授,国家社科基金专家评审组成员,国家教材委员会专家委员会委员,教育部社会科学委员会委员,中国历史研究院学术委员。曾担任中央电视台12集电视纪录片《大国崛起》的学术指导。

内容简介

本书介绍了迄今为止存在过的九个“世界大国”兴衰起落的过程,读者可从中读取历史的规训,听取历史的脚步声。这九个国家按照不同阶段划分后是:葡萄牙,西班牙,荷兰;英国,法国;德国,日本;苏联;美国。每一个时代都有大国。一个时代的大国的最主要特征,是它引领了那个时代的潮流;一旦它失去引领的能力,新时代将由新的大国来引领。

本课程以下的讲述将分头介绍迄今为止存在过的九个“世界大国”的情况,了解它们的兴衰过程。读者在听讲时可以不断回顾这些特点,以弄懂它们的大国地位,即为什么说它们是“世界大国”。必须再次强调:大国只意味着强国,不意味着它们在道德上崇高、文化上优秀、举止上为人师表,或具有任何“好”品质;“世界大国”在许多方面并不优秀,经常给世界留下痛苦的记忆。我们不能把“世界大国”等同为“好”国家,或“优秀”国家;它们能成为“世界大国”自然有其道理,但不是“好”。本课程就试图讲清楚这些道理,以便解释一个时代如何造就一个大国,以及一个大国如何引领一个时代。我们从时代变迁与大国兴衰的关系角度切入,把握时代脉络,理解历史风云。

——摘自本书《第一讲 总论:什么是世界大国》

张倩红

郑州大学历史系教授

《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》从15世纪地理大发现起笔,通过对世界大国兴衰史的考察,研究世界强国发展和演变的历史,总结大国兴衰的机制和特点,深刻理解国家兴盛的条件与过程,为中国式现代化提供有益思考。

刘明周

华中师范大学政治与国际关系学院教授

通过对这些大国兴起与衰落及新兴大国取代早先大国的历史分析,钱乘旦教授为读者展示了近世世界的风起云卷……作为当前的世界大国,美国的地位可以用绝对优势、相对下降进行总结。这样的分析给人以极大启示。

《人类新史:一次改写人类命运的尝试》

本书是《纽约时报》畅销书

已被翻译成30多种语言

两位作者结合人类学和考古学前沿成果

深入探讨人性的多样性与复杂性

针对人类社会在过去三万年的演化进程

他们提出了一种颠覆性的全新解释

挑战我们对文明起源与社会形态的固有认知

启发读者重新思考人类社会的可能性

在“诸神蜕变”的时代关口

阅读这样一部重塑人类演化叙事的著作

恰逢其时,也催人警醒

作者简介

[美]大卫·格雷伯(David Graeber),人类学者、社会活动家,先后任耶鲁大学副教授、伦敦政治经济学院教授。著有《毫无意义的工作》《债:5000年债务史》《规则的悖论》等书,并为《哈珀斯杂志》《卫报》等媒体供稿。

[英]大卫·温格罗(David Wengrow),伦敦大学学院考古学研究所比较考古学教授,纽约大学客座教授。曾在非洲和中东多地从事考古发掘工作,著有《什么造就了文明:古代近东和西方的未来》。

译者简介

张帆,2018年毕业于德国马克斯·普朗克社会人类学研究所/莱比锡大学,获人类学博士学位,现为北京大学社会学系助理教授。研究领域为历史人类学、人类学理论、汉藏关系、文明理论。

张雨欣,北京大学社会学系硕士毕业,法国国立东方语言与文明学院(INALCO)社会学与人类学方向博士在读。研究方向为社会理论与人类学理论。

内容简介

思索人类社会的命运时,我们总会借助大历史的广角镜头。可耳熟能详,甚至被默认为公理的人类发展叙事——从人人平等的狩猎采集小游群到现代民族国家,历经“农业革命”“城市革命”“国家起源”等关键节点——真的反映了事实吗?《人类新史》向我们揭示出,这只是一个现代版本的起源神话。两位作者追本溯源,发现上述理论其实源自18世纪美洲原住民对欧洲殖民者的批判,以及欧洲人做出的保守反击。随后,作者们综合考古学和人类学等领域近年来涌现的突破性成果,展示了人类实际上有过怎样多元和流动的社会组织形态,历史的道路又有过多少分岔与并行。重新理解人类的过去,重新发现人类本就拥有的其他可能性,或许也能赋予我们新的思想资源,去想象一个更具希望的未来。

罗米托二号是一个有着1万年历史的男性墓穴,墓穴里的男性患有罕见的遗传性疾病(肢端—肢中部发育不良):一种严重的侏儒症,这种病在生活中既会使他在社区中显得异常,也会使他无法参与赖以生存的高海拔狩猎。对他的病理研究表明,尽管他的健康和营养水平总体上较低,但同一社区的狩猎—采集者仍然不遗余力地将其从婴儿养育成人,给予他与社区中其他人一样的肉食份额,并最终为他精心安排了遮风避雨的墓葬。

罗米托二号并非孤例。考古学家综合评估了旧石器时代的狩猎—采集者墓穴,发现影响健康的残疾出现频率非常高,但他们也惊讶于亡者生前受到的高规格照护(甚至是死后,因为有些葬礼极其奢侈)。如果我们真的想基于古代墓葬中健康指标的统计频率来得到关于人类社会最初形态的普遍结论,我们必将得出与霍布斯(以及平克)相反的结论:可以说,我们这一物种起初就是一个能够给予养育和照护的物种,根本无须过着龌龊、野蛮或短寿的生活。

——摘自本书第一章《告别人类的童年》

[美]诺姆·乔姆斯基

知名语言学家、哲学家及社会活动家

这是一场迷人的探寻,引导我们重新思考人类能力的本质,重新思考我们自己历史上最值得骄傲的时刻,以及我们与原住民社会的文化和被淡忘的原住民知识分子之间的互动,还有对他们的亏欠。兼具挑战性和启发性。

高毅

北京大学历史学系教授

因为借力于数十年来人类学和考古学的最新研究成果,此书无疑是对启蒙运动后通行的社会进化理论的一次空前严重的挑战……透过本书关于人类在进入农业社会之前普遍处于“和谐共生”状态的史实揭示,我们还有可能感悟到启蒙时代出现的“文明”概念的那个长期受到遮蔽的本义。

《偶遇:在漫游中感知艺术》

偶遇与漫游是邂逅艺术品情思的方式

作者将艺术史中有趣的议题娓娓道来

从那不勒斯到天安门

从昭陵六骏到现代的装置艺术

当我们用各种角度掀开

覆盖在艺术品身上或轻柔或沉重的面纱后

另一种充满生命力和情感张力的模样大放光彩

或许你也曾在漫游中偶遇一件让你震撼的艺术品

却说不出为什么

那这一次,跟随巫鸿

解构视觉,重启感知

作者简介

巫鸿,艺术史家、艺评家、策展人。1968、1980年获得中央美术学院美术史系学士、硕士学位,1987年获得哈佛大学艺术史与人类学专业博士学位。今为芝加哥大学艺术史系及东亚语言文明系“斯德本特殊贡献”讲座教授,东亚艺术中心主任,美国艺术与科学学院院士,美国哲学学院院士。自2023年秋任北京大学王宽诚讲席教授,执教于北京大学艺术学院。

内容简介

本书从构图、视觉焦点、造型、用笔、着色、肢体动作、视线网络、衣饰等艺术表现中基础而关键的因素出发,以12组共数百件古今艺术作品为例,详尽阐释、示范视觉分析的含义和运作,说明“漫游、偶遇、感知”是一种思考和谈论艺术的方式,是一种在不同艺术传统之间发现交汇的场合和机遇的有效方法。

但我仍然被历史的残迹吸引——不是如画的废墟而是零散的碎片。与廷腾寺这类脍炙人口的著名景观不同,这些雕塑和壁画的残块在艺术史里没有位置,也从未进入广泛的大众视野。它们的原始环境基本不存,其创造者也大都没有留下姓名。但对我来说,这些孤独的残迹更动人地呈现出岁月的间隔,记录下生命与毁灭的搏斗。与它们的偶然相遇,会在我的感知中引起近乎罗兰·巴特(Roland Barthes,1915-1980)所说的“刺点”(punctum)效应:它们似乎摆脱了周围的环境,和我建立起无言的默契。之所以无言,是因为这种默契超越了历史上下文,唤起的是古代中国文人笔下只可意会、不可言传的“古今之感”。这是一种短暂的共情,就像残毁的雕塑和壁画自身一样破裂和孤零。它们难于进入艺术史叙事,仅存在于诗意的偶遇之中。

——摘自本书《遗址与图像》

陈丹青

中国当代画家、作家、文艺评论家,美术教育家

在我有限的阅读里,这本书是难得一见的一流散文。在散文背后,我看见了巫鸿,同时看见那个卓越的美术史家。

郑岩

北京大学艺术学院教授

即使不去讨论巫鸿在美术史观念与研究方法上的反思与发展,不去讨论这种“全球美术史”新路径的可行性,作为一位爱书人,也足能从中体验这位史学家、旅行家、思想家在写作中的天真与快乐。

《重构关系:数字社交的本质》

当今社会,每个人都离不开数字世界

社交媒介和数字技术发生了变化

但人类面对的家庭、朋友、工作、生活

这些关系难题却未曾改变

网恋中建立的亲密关系能够长久维系吗

老漂一族如何用智能手机融入城市生活

没有本科学历的销售可否通过运营社群升职

左臂残疾的姑娘如何通过直播收获自信

十六个鲜活案例

四类经典场景

作者通过对“自我社会”主题的深入剖析

为我们带来个体融入数字社交的典型路径

看完这本书

你将彻底了解数字时代的社交关系

作者简介

邱泽奇,湖北沔阳(今仙桃)人,北京大学社会学系教授,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。1991年考入北京大学社会学系攻读博士学位,师从费孝通先生,毕业后留校任教。现为北京大学社会学系学术委员会主任,北京大学中国社会与发展研究中心主任,北京大学数字治理研究中心主任。

内容简介

数字连接给了每个人连接世界的机会,也让人们的社交从此不同。运用数字媒介,理论上,一个人可以与世界上的其他任何人建立联系。即使如此,人们的社交关系依然只有四类:家庭关系、朋友关系、工作关系、生活关系。当然,每一类关系都有着异常复杂的维度。删繁就简,《重构关系:数字社交的本质》在每一类关系中选择了四类典型场景,用案例呈现场景,在场景中捋出案例内含的社交关系重构,探讨数字社交带来的社会关系革命——从个体围绕社会的社交转向个体汇聚关系的社交。

我认为,群体性孤独与其说是刻画了数字技术给人类心灵带来的负面影响,还不如说是呈现了一部分人在数字社交中的焦虑。其中,最大的假设谬误可能是把现实世界与虚拟世界完全分割开来、对立起来。我相信,真正身处数字世界与实体世界的人都能体验到,虚拟世界也是人的世界,也已经是实体世界的一部分。实体世界与虚拟世界合璧才是完整的人类世界。

——摘自本书序言

陈云松

南京大学党委副书记、社会学院教授

《重构关系》提醒我们,理解数字社会,不仅是理解一个技术更迭的时代,更是理解我们如何重新成为社会人的过程。这不仅是一部社会学著作,更是一面映照我们当下处境的镜子,引导我们在数字洪流中保持清醒、找到方向,理解人在数字社会中的位置与意义。

汲传波

北京大学出版社总编辑

书中所谈话题与每个人都息息相关,因为每一个体都生活在复杂的关系网中。本书摆脱了仅描述场景或仅讲述理论的单一写作风格,既有真实案例,又有理论解读,兼具理论性与生活实感。

《正义的决疑》

一座构想中的“正义之城”

一场真实的法与情的较量

正义有着一张普洛透斯般变幻无常的脸

如何不让正义的期待落空

这考验着每一个法律人的技艺、智慧和良知

作者将貌似冰冷的法条

引入我们熟悉的现实生活中

唤醒每一个读者内心朴素的正义直觉

在理智与情感之间

这本书温柔地架起了一座桥梁

作者简介

车浩,北京大学法学院教授、副院长,北大犯罪问题研究中心主任。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。第九届全国十大杰出青年法学家。中国犯罪学学会副会长、学术委员会副主任。中国刑法学研究会常务理事。

内容简介

本书为车浩教授的随笔集,一个个小故事的法理辨析,展示刑法思维之美。本书不是研究如何制定良法,而是探索如何善用法律,才能不让正义的期待落空。书中的每一个故事,都提出了关于正义的疑问,但答案并没有盘旋于理念天穹的抽象思辨,要寻找它们,需要俯身进入到平凡的生活和具体的条文。貌似中性无感、平凡枯燥的法条文字,法的智慧藏身其中。

F县事件报道出来,人们感到特别震惊和愤怒,是因为与自己的生活环境相比,没想到今天还会有这样的事情。但是,那些愚昧落后的地方,就活生生地存在,那些人也是中国的老百姓。无论我们想没想到,愤不愤怒,那都是当地的一群老百姓的生活常态和习以为常的三观。

孟德斯鸠早就说过,对没有认识到羞耻者施加重刑,效果和意义都是有限的。民智未开的问题,主要是靠发展和教育来解决。在这个过程中,法律当然也会积极地发挥作用,但是也要摆正自己的位置,不可能指望依靠立法修法一蹴而就地解决问题。

——摘自本书《三、刑罚双刃剑,能否用之得当》

赵宏

北京大学法学院研究员、博士生导师

车老师所谓的个案决疑,在我看来就是一个受过良好教义学训练的学者面对一个个鲜活个案时的典型处理,很像庖丁解牛,有步骤有方法有技巧,但也不受制于僵化的规则和体系本身,而总是尝试在面对疑难时同样作出立场选择。

王勇

苏州市人民检察院党组副书记、副检察长

车浩教授的《正义的决疑》一书,就是对16个重大影响力案件发生爆破外溢至社会引发巨大反响后,提出的新理论处断规则的著作。直面实践中有争议的重大影响力案件,敢于提出理论指引规则,充分体现了车浩教授一直提倡的“法学理论须为本土司法实践提供理论解决方案”的理念。

从敦煌的沙砾风声到

大国崛起的宏阔视角

从偶遇图像的灵魂到

探问数字时代的社交本质

这些书籍不仅是学术研究的结晶

更是学者思想在当代世界中的温柔回响

在书海中巡游

邂逅灵魂生长的时刻

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学社会科学部

文字 | 李寒冰

图片 | 李寒冰

排版 | 唐儒雅

责编 | 王嗖嗖

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。