在北京市昌平区流村镇,今年74岁的王国明依然承包经营着一家农资门店。门店简朴干净:老旧砖瓦房的里面,是半圈玻璃柜台,摆满了茴香、生菜、眉豆、甜椒等种子,以及农药和肥料。店内最醒目的是墙上的一行大字:发扬背篓精神,为山区人民服务。这家农资店的前身,就是王国明工作了几十年的供销社。

在市场经济还未兴起的年代,农村居民的生活物资主要来自供销社。从1976年开始,王国明就在镇上供销社做售货员。曾经,他骑着自行车走遍山区所有村落,哪怕在雨雪天气,他也总能为老乡们及时送上麸子、猪油、布料,还有山村学校过冬的炉具。因为吃苦耐劳、服务周到,1990年,他被评为全国劳动模范。

改革开放后,不少私人商店在农村涌现出来,供销社不再是人们买东西的唯一选择了。整个供销社系统也经历多次改革,看着曾经的同事们退休、转岗,王国明始终坚守在店员岗位上,把农资产品亲手送到顾客家里。他说,卖东西从来就不只是一手交钱一手交货的事儿,而是要始终有人情味,将顾客和群众放到心里头。

王国明在农资店里。受访者供图

乡亲们看到他掏出小本子心里就会很踏实

流村镇三面环山,最远的村子离供销社有约60里地。在上世纪七八十年代,王国明只靠一辆自行车和一个背篓,进村里送货。“有些村子处在半山腰,交通不便,村民们出来买个针头线脑都得一天半天的,他骑自行车都得近一个小时。但不管多远,他总能及时送到。”和王国明同村的黄秀英说,那些物资匮乏的年月,王国明为山村里的婶子大娘、大叔大爷们及时送去针头线脑、衣帽布匹、调料副食。流村镇一带的人,都知道他的名字。

在黄秀英记忆里,在那个物资匮乏的年月,王国明一出现在村头,就会有小孩子拍着手叫“国明大叔来了!”家家都有人出来看,有托他带鞋袜的,有要锅碗瓢盆的,有添置衣物的,有让他帮忙捎信儿的。王国明都一一将乡亲们的需求写在小本子上,按照他们的需求购货、送货。

王国明展示他送货的自行车。受访者供图

在王国明做售货员的50年时间里,他没有延误过一次货单。哪怕遇上恶劣天气,他也坚持把货物送到顾客手中。有一年冬天,檀峪小学的老师求助说需要烟囱给教室取暖,要不然孩子们上课会遭罪。“那是一个大雪纷飞的清晨,积雪足有30厘米厚。我用自行车驮了50节烟囱,走了两个多小时到了学校。”

“装完烟囱,我都走出一里地了,回头一看,老师和孩子们还在雪地里向我招手。那一刻,我觉得付出再多也可值了。还有一年冬天,白羊沟的赵大妈家大儿子要娶亲,向供销社订了400多元的烟酒茶糖、猪肉、副食调料。没想到,约好送货的那天恰是一个大雪天,路上一个人都没有。但我还是按时把东西都送到顾客家了。人家也很热情,要留我吃晚饭。我说谢谢您好意了,但我还得回店里收拾东西呢。”王国明说。

“他做人很实在。那年头,供销社店员在农村是个很光鲜的职业了,但王国明真的一点架子都没有。他说话、做事都是实实在在的,让人觉得很可靠。”黄秀英记得,王国明以前送货下乡的时候,有个记录顾客需求的小本子。他只要一拿出本子记东西,老乡们就感觉心里踏实了,“他这人做事靠谱。只要一记下来,就准给我们办到。”

坚持送货上门的农资店

王国明感觉,从上世纪90年代后,乡村地区一下子涌现出了很多私人商店。这些商店各有特色、种类繁多:有卖五金器材的,有卖熟食的,有卖小孩玩具文具的……似乎,供销社不再是人们买东西的首选之地了。

国家层面也对供销社体制进行多次改革,让供销社适应社会主义市场经济发展的要求。1999年,国务院下发了《关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》。文件提出,要使供销合作社建立起自主经营、自负盈亏的经营机制,更好地为农服务,为进一步发展合作经济奠定坚实的基础。

在自主经营、自负盈亏的市场竞争下,不少供销社店员都选择了离开,有些人去市里找工作,有些人干脆退休回家。但王国明说,他从来没想过离开供销社,他觉得无论市场环境怎么变化,乡亲们还是需要一个懂农业知民心的店铺。这里不只是卖东西,而是要和农民建立起深情厚谊。

曾经有十多名店员的供销社门店,在2005年改制成个体承包的农资商品店。如今店里只剩下王国明一名售货员,他这里只卖种子、农药、肥料等农资产品。每年农耕时节,不少老主顾总会打电话给王国明:“国明,我今年打算多在果园里上点肥料。你有推荐的没有?”他一接到电话,听对方是认识几十年的老朋友了,总会把自己知道的都一股脑儿说给对方,还忍不住再聊聊家常。

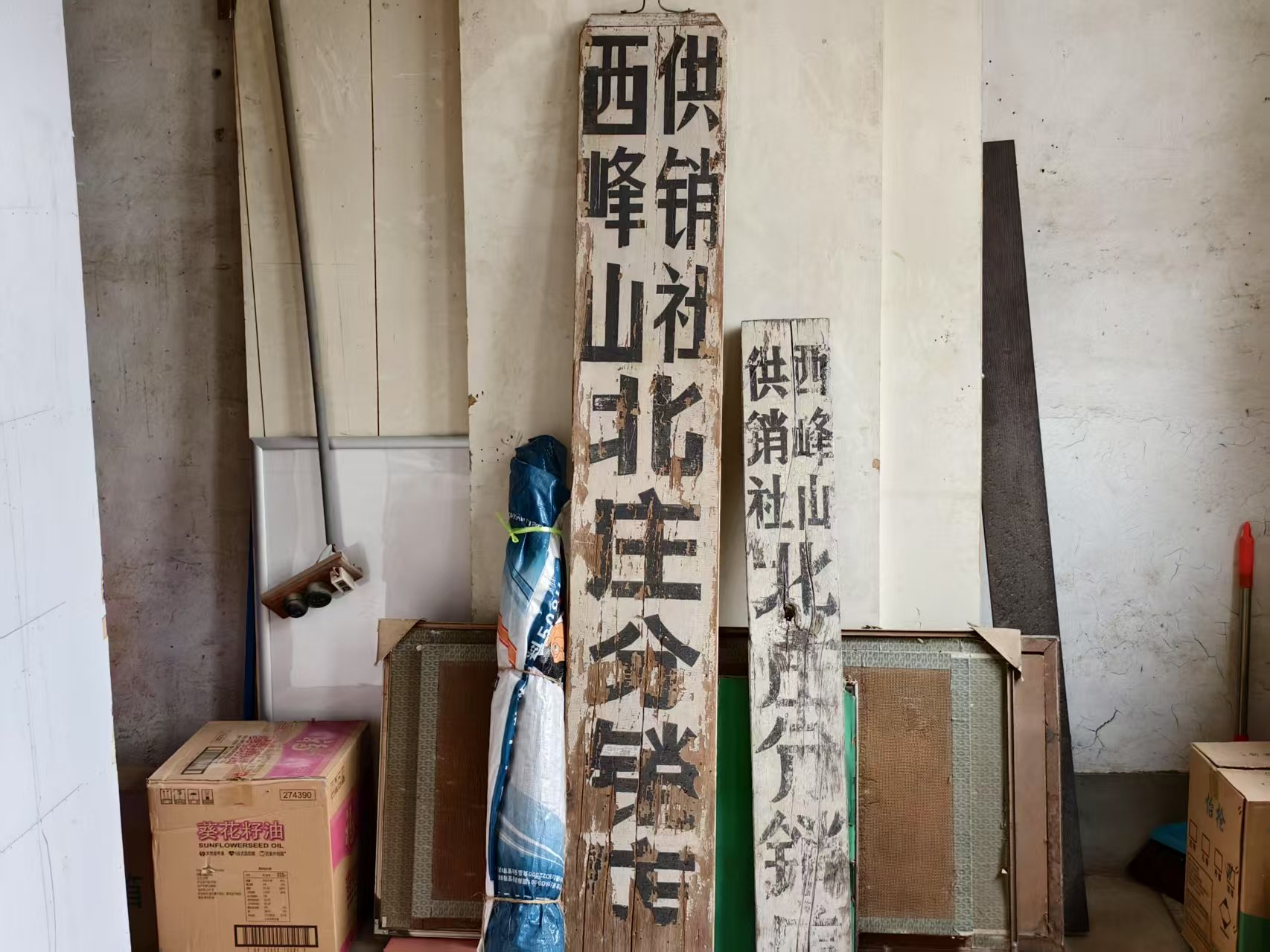

如今的农资店里,还保留着当年合作社的招牌。受访者供图

“别看我这店小,但货单量还真不少。去年,我卖出去了200多吨有机肥。”销售农资时,王国明还是坚持把肥料送到顾客手上,“像那种零散买一袋两袋的,就不用我送了。人家骑着电动车,自己也能把肥料拉家里去了。像那种一下子买几十袋或者邻近几个村里买几百斤上千斤的,我就雇个司机,把货送到人家跟前去。”

60多岁的王树喜,是王国明已经合作了20多年的货车司机。每到春天,有不少村民订购肥料。王国明就聘请王树喜开货车去山村里送肥料。王国明评价说:“树喜很勤快,一到顾客家里,就帮忙卸肥料,还帮忙把肥料码放整齐。”

买肥料的人家,一看到王国明来了,也总是很感动:“您都那么大年纪了,不用再把肥料送到我们跟前了。我们自己也有车,找个时间去您店里头拉肥料就行了。”可王国明觉得,比买卖更重要的,是人们之间的情谊,“人家买了我的肥料,我怎么着也得看看人家种的庄稼好不好。看过了,心里头才踏实。”

代代传承的“背篓精神”

王国明的家,在离供销社六里地远的古将村。这是一个明代就有的村子。据当地村民介绍,村子在明朝初期叫作“三碾义和庄”。靠近村中央位置的建筑是乡情村史陈列室,里面摆满了各种老物件,大红柜子、碾砣子、二八自行车、录音机等。在墙上的展板上,记录着王国明的故事。身为村党支部副书记的黄秀英说,老一辈人都知道王国明的故事,但年轻人知道的少了,要将好人好事入展,这样才能让吃苦耐劳、为人民服务的“背篓精神”一直传承下去。

古将村乡情村史陈列室的老物件儿,都是当地村民捐赠的。受访者供图

黄秀英说,在古将村,像王国明这样的好人有很多,“原先,村里人都住平房院子,我们村里可以说是夜不闭户的。谁家出门都不用锁门,谁家要有事儿,左右招呼一声,都会来帮忙的。”

63岁的王树堂,在退休后成为村里义务宣传员。他经常在社交平台上向网友推介古将村。他说,古将村之所以村风好,和祖祖辈辈的家庭教育有关。自古以来,村里就出来好多能工巧匠,他们在外干活时得到广泛赞誉,回家教育自己家孩子要靠自己的手艺吃饭,这样能得到别人的尊重。

王国明也有同感,他说他当年进入供销社做售货员的时候,是要拜师父学手艺的。师父教给他怎样用算盘、怎样打包装袋、怎样辨识兔子皮的好赖,最重要的是,教给他怎样和顾客打交道,“师父说,卖货也是一门手艺。业务熟练,才能服务好顾客。另外,你遇见什么样的顾客,就要知道说什么样的话才得体。要学会时时刻刻尊重人家,才能做好售货员。”

王国明告诉记者,他这些年见证了不少村民靠种植发家致富的例子,比如原先在山上种两亩薄田的庄稼人,后来承包果园成为种植大户。他看到那些乡亲们的车子,从上世纪的地排车换成了如今的汽车,衣裳也越来越干净,打心眼里为他们开心,“我师父生前说,售货员是光荣的岗位,能帮人排忧解难、提高生活水平。我已经做了50年售货员,越来越深有体会。”

新京报记者 赵利新

编辑 张树婧 校对 刘越